最近,在我们讲了几个关于“退学”孩子的故事,这些故事下面,我看到了很多父母的留言。

保研的女儿,退学了:背后的真相扎心啦!每一位家长都要警惕......

抑郁的女儿在“求救”,我却没看到:孩子如果有这些表现,父母千万别忽略!

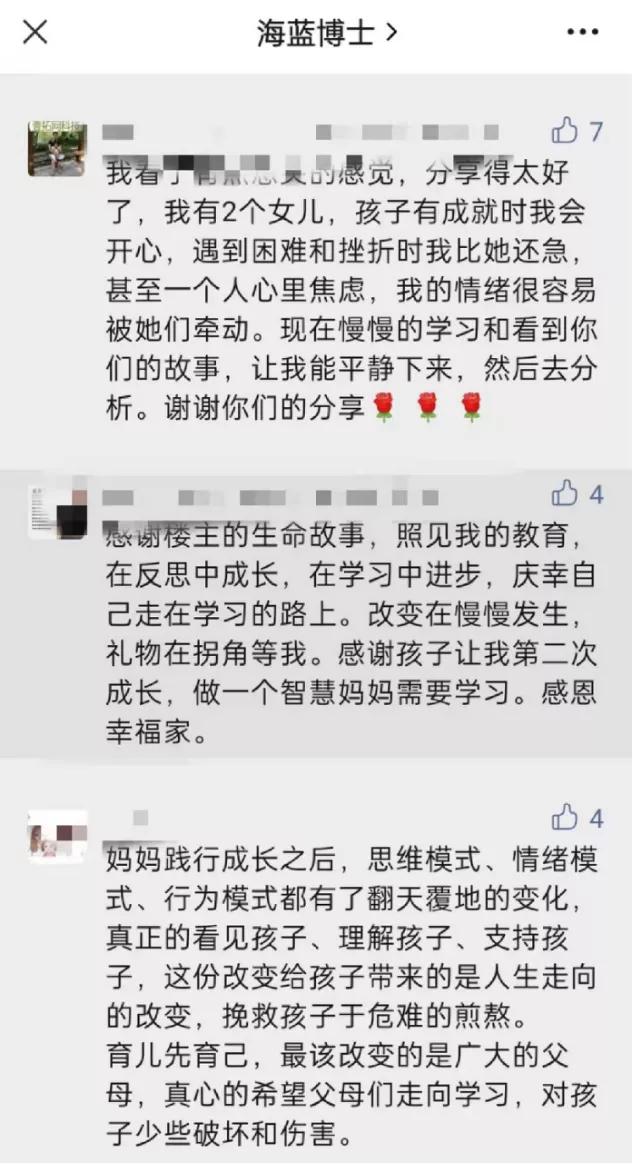

家长们有感慨、有领悟、有反思、有欣慰。这让我想到了那个摆在为人父母者心中永恒的话题:

我们究竟该如何培养我们的孩子?

38岁的神童魏永康去世的消息,让这个被遗忘了很久的名字重新成为话题,只是和20多年前相比,只剩下唏嘘。

出生于1983年的魏永康曾是有名的“东方神童”。他2岁就认识1000多个汉字,8岁跳级上中学,13岁就以高分考入湘潭大学,17岁被中科院高能物理研究所破格录取。

从高中时期,魏永康被越来越多的人关注,他的成长故事被报纸报道,“神童”火了。

令人意外的是三年后,20岁的魏永康被中科院劝退,没有拿到硕士学位。被劝退的原因,是“生活自理能力太差,知识结构不适应中科院的研究模式。”

惊诧之余,人们因此得知了“神童”生活中的B面。

已经成年了却连最基本的生活常识都不知道,热了不知道脱衣服,冬天穿单衣出门,不会整理个人卫生,更别提打扫房间,甚至会忘了要考试、写毕业论文。

在他最擅长的学习上,导师们也感到了失望,魏永康“从来不动手,不动笔,他连‘论文’是什么都不知道,更别提做实验选题。”

除了课本知识,他似乎并没有表现出异于常人的天赋,“神童”的魔力正在消失。

魏永康的生活从20岁开始画出了一条分割线。

离开中科院后,他步入普通人的生活,重新学习融入社会,考了研究生,找了份稳定的工作,结婚、生子,有了自己的美满家庭。

他的名字渐渐从人们的关注中被抹去,他也从“神童”变回了一个普通人。

遗憾的是,这个曾经鼓励过很多人的孩子,生命最终锁定在了38岁。

有人说,“神童”的人生是被按了快进键的人生。

在魏永康的人生里,母亲曾学梅给他的影响是最大的。

曾学梅是个要强的女人,丈夫双腿瘫痪卧床,家庭贫苦,儿子魏永康是她唯一的希望,她倾注了所有的心血,让儿子按照自己的计划被培养长大。

在曾学梅的世界里,她笃信的是“万般皆下品,惟有读书高”,所以,在魏永康的世界里,“学习”是至高无上也是唯一重要的事情。

2岁时魏永康就学会写字和背古诗,别的孩子在学走路时他在学造句,别的孩子疯玩时,他已经和比自己大很多的同学一起上课。

因为年龄太小,他不懂得遵守纪律,上课时去翻同学的书本、离开座位甚至跑出教室。

他一直跟比自己年长的人同窗,这导致他很难交到朋友,妈妈从来没有带他出去玩过,他唯一允许去的“娱乐场所”,是新华书店。

在少年时代,魏永康唯一的“爱好”是在家里的墙上写打油诗,高中后,母亲连这个爱好都叫停了。

对于曾学梅来说,学习之外的一切事情,都毫无价值,都是浪费时间。

为了压缩一切时间让他学习,她一直打理儿子的生活起居,高中时每天去学校喂饭,魏永康15岁还不会自己洗头洗澡。

考入大学后,因为年龄小,曾学梅被允许陪读,和儿子住在校外,照顾他的一切。

步入大学生活的魏永康依然不合群,他不写作业,不和同学老师交流,甚至没有参加过任何集体活动。

他在大三时被要求住回学校宿舍,第一次离开母亲,他的生活变得一团糟。找不到牙膏、鞋,就用别人的,生活习惯很差。母亲心疼儿子,每天早上去学校喊他起床,帮他洗脸、穿衣服。

为了让他专心于学习,她阻止他交朋友,哪怕是跟女同学的正常交往,也会被告知“女人是妖精”。

很多人对神童的评价是“除了学习,他什么都不会。”

并不是没有人质疑曾学梅的做法,但她坚定自己是对的,书中自有黄金屋,书中也有一切,至于那些他不会的,等他以后自然就会了。

可以说,对生活一无所知的魏永康,是母亲造成的。而那些自然就会的东西,最终成了他的绊脚石。

魏永康被中科院劝退后,曾学梅崩溃到让他“去死”。母子关系一度非常紧张,魏永康离家出走,消失了39天。

这39天里,魏永康走了十几个地方,甚至睡过马路,以近乎决绝的方式第一次实现了独立,而曾学梅开始反思自己对孩子的教育方式:“是我的错,我真是太对不起他了。”

母亲造就了一个短暂的神童,却毁掉了孩子的前半生。

我们的孩子最需要的是什么能力?100个父母可能会有100个答案。

但不是每个父母都能意识到,最基本也最重要的,是让孩子拥有作为一个“普通人”的能力。

记者曾经问过魏永康的妈妈:“你觉得如果一个人他没有读硕士、读博士、读博士后,他只是一个健康的、普通的、快乐的这样的一个人,他算成功吗?”

她的回答是:“太没有意义了,对人生来讲太平常了。”

不甘于让孩子成为一个平常的人,是很多父母的执念。

因为这份执念,他们用尽全部心力去培养一个“不普通”的孩子,在厚望和期待中长大的孩子,或许达到了父母的期许,也付出了巨大的代价。

幻灭的神童不止一个魏永康,翻阅那些名噪一时的神童的故事,你会发现他们大多在成年之后泯然众人,终于也活成了普通人。

曾经很火的一段话说:人生三阶段,知道父母是普通人,知道自己是普通人,知道孩子是普通人。

或许残酷,但足够真实。

要努力,要奋斗,要为拥有一个不凡的人生去拼搏,但如果最终我们依然只能度过平凡的人生,亦能安然接受并享受这样的人生。

让孩子具备一个普通人的能力,不是让他们甘于平庸,不思进取,而是能够拥有快乐的童年、健康的身心、健全的人格、良好的品行以及与社会共存的能力。

一个人,在人生在每个阶段,都要学习,但他追求的绝不仅仅是学业优秀,教育的目的,并不是为了培养神童,而是让孩子作为一个普通人能够身心健康地生活,能够在成长中有获得爱与幸福的能力。

有人说,父母一辈子在学的一件事是“放手”。

学会“适时放手的爱”和“懂得等待的教育”,让孩子按照自己的速度和方式长大,是给孩子最温暖的包容和爱。

很多事都可以替代,但成长只能靠自己完成,让一棵树苗长成参天大树,除了浇灌,就是等待和接纳。

父母对于孩子,能做的是“看到”、“发现”、和“懂得”。

“看到孩子”,是给孩子足够的尊重。

在父母的心里,要把孩子当成一个独立的个体,不管他是3岁还是30岁,要给他足够的尊重,愿意与他沟通,尊重他作为一个个体的的个人意志、喜好和选择,和他平等对话。

“发现孩子”,是帮助孩子成长的。

其实,每一个孩子都是天才,只不过他们的“天才”之处有所不同。

父母的存在不是为了左右孩子的选择,而是帮助他们找到“天才”的一面。

当他们迷茫时,引导他们发现自己擅长和喜欢的事;当他们犯错时,帮助他们找到解决方法;当他们低落时,告诉他们要为了热爱而努力。

“懂得孩子”,是接受他成为他想成为的那个人,完全接纳他们。

无论是天才还是平凡,接受孩子自己的选择,在他成为自己想要成为的那个人的路上,我们是陪伴者,而不是掌控者。

对于父母来说,这或许并不容易做到,但对于孩子而言,拥有一个懂得自己父母的孩子,是最幸福的孩子。

在这样的教育中长大的孩子,可能成不了所谓的“神童”,却一定拥有精神上的富足和爱与被爱的能力。

我们能教给孩子最好的生存哲学,是懂得面对逆境和挫折,是能够用自己想要的方式过一生。

“让他自己长大。”这是给孩子最好的爱和教育,也是一个孩子最勇敢的选择。

,