司马迁和司马光都是我国伟大的史学家,他们的政治思想在我国古代思想史中占有重大比重。司马迁的《史记》和司马光的《资治通鉴》同为史学著作,二者相比较在民族观、选贤任能等方面有许多相通的思想。本文拟从两部著作的相关部分对司马迁和司马光的政治思想方面作对比进行探究。

作为两位不相伯仲的文史大家,我们通过文本阅读可以发现在《史记》和《资治通鉴》中,两位在运用春秋笔法、对宗教态度、史学思想方面等都存在较大的差异,具体而言可进行如下比较:

司马迁和司马光思想的相同方面1、进步的民族观

两部著作在叙述少数民族以及处理民族关系等内容来看,对少数民族反对穷兵黩武,主张民族和睦,体现出进步的民族观。《史记》中为少数民族立传。如《越王勾践列传》、《朝鲜列传》等。司马迁为夷狄民族列传开启了史书介绍周边少数民族情况的优良传统。并提出了华夏民族由夷狄而来,同是炎黄子孙的进步民族观,主张都是皇帝的子孙,对少数民族反对穷兵黩武,主张民族和睦。

《资治通鉴》在叙述一系列民族关系问题上,能够比较公正客观地叙述少数民族政权或人物的功过, 提倡各民族之间应讲信用、正确对待民族战争,批评褒汉贬胡的民族偏见。在记载少数民族人物的言行时, 司马光也能以客观公正的态度选择和组织材料。他对哥舒翰、姚襄、宇文泰父子等人物,都比较全面地叙述了他们的能力和功过。他特别赞赏对少数民族信守盟约、互不欺枉。因而他对搞好民族关系的事情和人物竭力推崇。记载魏孝文帝下诏对“淮北之人不得侵掠,犯者以大辟论。”又引用孝文帝的话说“:人主患不能处心公平,推诚于物,能是二者,则胡越之人皆可使如兄弟矣。”这种对少数民族的态度, 是与他主张正确处理民族关系相一致的。由此可知,司马光是深知处理好各民族间关系的重要性的。

2、歌颂建功立业的人

《史记》歌颂积极进取、建功立业的人,推崇百折不挠的精神。“大禹治水”主人公大禹是英雄形象,“禹为人敏给克勤,其德不违,其仁可亲,其言可信,声为律,身为度,称以出;亶亶穆穆,为纲为纪。”大禹三过家门而不入。《刺客列传》中豫让的“忠臣有死名之义”正是司马迁推崇的人生信条。

《资治通鉴》由于编年体的体例所限,司马光在写人方面力求将人物写得客观真实,尽量避免主观的感情用事。司马光在不书奇节、坚持性格趋向的一致性,力求真实客观的写人原则。但另一方面,为了增强史书的可读性,司马光对于既不虚构又能避免呆板枯燥作了进一步的探索。他在细节描写中尽力展示人物风貌,在行文中增加活泼的小故事。在这一方面需要作者以个人生活经验为标准去对已有的材料进行适当的想象,并且做出相关的取舍。相对于正史和现存杂史,凡“近譬诸身”而可能有的、能为人物颊上添毫的细节,没有司马光所不取的。如刘邦无赖,谓项羽“幸分我一杯羹”等。

1、春秋笔法的运用

《史记》中对人物一字定褒贬,如《匈奴列传》中“太史公曰:孔氏著 < 春秋 >,隐,桓之间则章,至定,哀之际则微,为其切当世之文而罔褒,忌讳之辞也。世俗之言匈奴者,患其徼一时之权,而务谄纳其说,以便偏指,不参彼己;将率席中国广大,气奋,人主因以决策,是以建功不深。尧虽贤,兴事业不成,得禹而九州宁。且欲兴圣统,唯在择任将相哉!唯在择任将相哉!”司马迁对汉武帝穷兵黩武之事借用前代之事来评价。又如:杀无罪的叫“杀”,杀有罪的叫“诛”,下杀上叫“弑”等。

《资治通鉴》则采取了视具体情况区别对待的求实态度,对其中言简意明而又符合实际的文字表达坚持利用, 但对其中以正统王朝为是非标准的记事方法则加以抛弃。因此,尽管在《资治通鉴》中仍有许多“拭”、“伐”“、寇”“、贼”等词,但对司马光在叙述每一具体历史事件时,并不是以一字定褒贬,以正统原则定是非,而是尊重客观事实,秉笔直书,表现出完全不同于春秋笔法的叙事方法。对此,在正统者看来,那是完全大逆不道的。叙述有关农民起义的史实上,在叙述农民起义的经过中有很多胜过前人所著正史的地方, 也并未完全遵守春秋笔法。例如中国封建社会中第一次伟大的农民起义就被称为“起兵”,绿林、赤眉起义被称为“以饥寒穷愁起事”.《资治通鉴》在叙事外,还选录了前人的史论九十七篇,又以“臣光曰”的形式,撰写了史论一百一十八篇,较集中地反映了作者的政治、历史观点。

2、对待历史人物的态度

司马迁在《史记》中对待历史人物时,时常情不自禁地叹息。他读屈原投江之时“未尝不垂涕”.司马迁因为李陵辩护,身体和心灵遭受巨大的折磨。他用一生的精力、艰苦的劳动,并忍受了肉体上和精神上的巨大痛苦,完成了《史记》这部伟大的著作。在屈原身上,司马迁崇尚忍辱奋争的生死哲学,极力赞颂这种人生观。在给贵族人物的传记里,突出地描写了一些下层人物。如:学士,他们著书立说,反映各个阶级的思想,提出自己的政治主张。或杂士,这类包括屠夫、刺客、游侠等人物,他们游说于各个诸侯国间,尽显个人才能。还专门为下层人物下了传记。如《刺客列传》、《滑稽列传》等。他因人叙事,把同一类人放在一起,集中表现人物的共同性。尤其对失败者和弱者的同情,对侠士重义的讴歌,充分体现司马迁个人的价值观。

司马光以编年为线索写历史,重点写帝王、将相等上层人物,对下层人物涉及的较少。涉及到写历史人物时,他的感情与司马迁不同。他认为读书做事,“叙国家之兴衰,著民生之休戚”,应该既服从封建礼教,又能为现实政治所服务,他编《资治通鉴》是给封建统治者的提供借鉴,这就符合了封建正统思想。

3、典章文化的记载不同

《史记》正如司马迁所说“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,它的内容包罗万象,不仅仅局限于政治军事,更包含经济、文化等方面的内容。《货殖列传》中范蠡、白圭等的故事体现出反对重农抑商的经济思想。《司马相如列传》中司马迁不惜笔墨地收入了司马相如所写的三赋、一檄、两书,表现了司马迁对司马相如在辞赋以及散文创作方面发的赏识。

《资治通鉴》则是一部典型的政事史,例如哲学、艺术、典章制度等方面,或疏于记载,或间断概况。对于战国时代的著名爱国诗人屈原,在《资治通鉴》中没有记载。对于经济方面、文化典章制度等方面也没有太多的记载。

4、对宗教迷信的态度

曾受业于董仲舒,骨子里深受道家思想精髓的司马迁在《史记》中也反映出他所受的这种影响。《史记》中所载刘邦“母刘媲。其先刘温尝息大泽之破,梦与神通。是时雷电晦冥,太公往视,则见蛟龙于其上。已而有身,遂产高祖。”

司马光在《资治通鉴》中运用史学思想,采取了批判的态度。在五德论逐渐衍化成正统观后,衍生出的“祥瑞”、“灾异”、“占卜”之类的内容也就成为正统史家编写史书不可缺少的一个重要组成部分。在《资治通鉴》引用刘邦的一段史料时对于“老父”相邦全家、拔剑斩蛇等事,仅录引了可能发生的“拔剑斩蛇”一事。由此可见,司马光对怪诞、“天祥”之事并不感兴趣。司马光,能在当时儒家昌盛、佛老之说泛滥的北宋,有违悖五德论正统观的思想、反对阴阳的言行是难能可贵的。当然《资治通鉴》中也记载了一些地震、月蚀等现象,但是把自然现象和历史事实加以区别,把天象与人事分开,祛除了祥瑞怪诞的迷信色彩。

5、在史学思想方面

《史记》通古今之变,是纪传体通史,反对专制主义,向往百家争鸣的倾向,强烈的民主性和批判性,先秦文化的集大成者,不是单纯的记载历史,记载政治、经济、思想、文化、军事等各方面的内容,重点放在政论方面,而“成一家之言”显示了作者的主张大一统的理想社会。

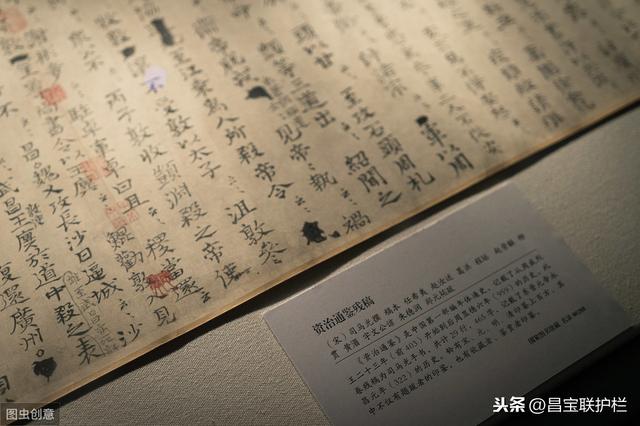

《资治通鉴》是一部编年体的通史,按时间先后叙述史事,明确交代史事的前因后果,容易使人得到系统而明晰的印象。它的内容主要以政治、军事的史实为主,是司马光给古代帝王编写的“教科书”,注重政治和军事。《资治通鉴》以历代君臣治乱来详细记载的史实,为后人提供历史的借鉴。

结语

综上,司马迁和司马光是中国古代著名的史学家,《史记》和《资治通鉴》是不朽的著作。在修史的过程中,作者的个人政治倾向体现在作品中。此外,二者在接受儒家思想、对待养士的态度等方面有待于进一步研究。

,