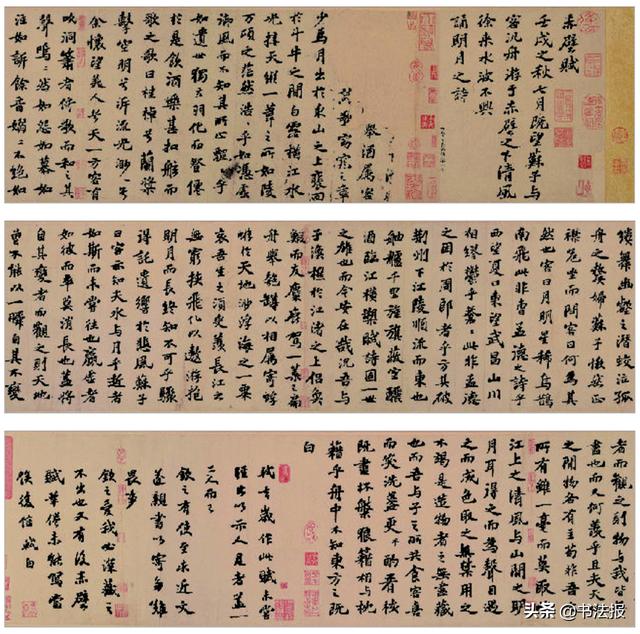

将目光停留在苏东坡的楷书《前赤壁赋》卷上,苏东坡是中国文化史上的传奇,不必说他的文章诗词,更不必说他的书法绘画。他经过的地方、吃过的食物、住过的房子……都演绎成了一道道文化风景。面对苏东坡的万丈光芒,今人显得太渺小了。面对他文墨交辉的手泽,我感动了。

“晋尚韵,唐尚法,宋尚意,元、明尚态。”这是前人的总结。所谓唐尚法,主要指的楷法。从技法上看,由隶而楷,正书的装饰意味渐多,至唐成为极致。以唐楷的标准来看,宋人基本上没有真正的楷书。“宋四家”的苏、黄、米、蔡都以行草盛传于后世,但就个人书法成就而言,也不尽相同。蔡君谟、米元章的书法成就在行草,黄庭坚在草,东坡也在行草。但寻找宋代楷书,苏东坡是一个绕不开的存在。

东坡的楷书沉厚而灵动,是用行书笔意完成的楷书。他说,诗至杜子美,书至颜鲁公可以尽矣。崇尚颜真卿书法而“力挺”,让一种新的审美得以延续。“观其书,有以得其为人,则君子小人必见于书,是殆不然。以貌取人,且犹不可,而况书乎。吾观颜公书,未尝不想见其风采”“颜公变法出新意,细筋入骨如秋鹰”“杜陵评书贵瘦硬,此论未公吾不凭。短长肥瘦各有态,玉环飞燕谁敢憎”,颜真卿的雄秀,幻化成了苏楷的曼妙。字形扁了,左低右高的横向展开,那种稳重和恢弘,与鲁公如出一辙。

“吾书意造本无法,点画信手烦推求”,东坡很自信。真的无法吗?他只不过告诉我们,他不是庸人的亦步亦趋学习而已。所谓意,就是放弃法的束缚的纵情书写。注重内心体验和想象力,是意造的一双翅膀。“学书时,临摹可得形似,大要多取古书细看,令入神,乃到妙处。惟用心不杂,乃是入神要格”。东坡书写的妙处,在于“用心不杂”地忘我。东坡的另一件楷书《丰乐亭记》,可以明显看出师法颜真卿《东方朔画赞》的痕迹。而楷书《前赤壁赋》已经塑成了自我,二王是底色,李北海是形体,颜公是清雄,好一个“石压蛤蟆”的苏体。

宋神宗元丰二年(1079年),苏东坡被人罗织罪名被捕入狱,这就是著名的“乌台诗案”。反对王安石变法,苏轼属于旧党,他意气风发,学富才高,写文章奏折,指点江山了。但被人找到“破绽”,下狱、拷打、审问……那段历史,我读出了阴暗,“卧闻海棠花,泥污燕支雪”。清亮的苏东坡,沾了一身污泥!于是,他被贬为黄州团练副使,本州安置,不得签书公事。想治国平天下的苏东坡成为了一个闲人。就是在黄州,三年后,他写下了《寒食帖》(成为后世膜拜的天下第三行书)和游记形式的名赋《赤壁赋》。

《前赤壁赋》卷,东坡有这样的告白:“轼去岁作此赋,未尝轻出以示人,见者盖一二人而已。钦之有使至求近文,遂亲书以寄。多难畏事,钦之爱我,必深藏之不出也。又有后赤壁赋,笔倦未能写,当俟后信。轼白。”此段较正文略小,是行书。大难不死的苏东坡变得小心翼翼了。一篇得意之作,只能孤芳自赏。有人求,也要偷偷摸摸地看,不许传播,告诫不要给自己“惹事”了。从中我们也知道,写《赤壁赋》的第二年,他用严谨的楷书,心存恐惧地为人写了自己的文章。他不知道的是,就是这篇游记式的赋体文章,又一次点亮了中国古代文学的星空。

江上清风与山间明月,在酒的作用下发酵了。江山风物的恩赐,让东坡体验到了人生的苦乐。面对赤壁,看奔腾流去的江水,他想到了横槊赋诗(指能文能武的英雄豪迈气概)、一世之雄的曹孟德,羽扇纶巾、满腹经纶的周公瑾和那场血腥的战争。历史的滚滚烟尘都随着长江一样奔涌而去了。天地之间,他忽然觉得渺小了,他释然了。从此,一个误落尘网中的苏东坡告别了昨天,另一个遗世独立、羽化登仙的苏东坡站起来了。

东坡的《前赤壁赋》卷(如图)是一个残本,前面的36字,由文徵明补上了。粗看很相似,但细与后文比较,还是少了东坡的雄秀气度。临苏轼楷书,读其文,常常会引起共鸣。字大小由之,自然而然。“大字难于结密而无间,小字难于宽绰而有余”,这是他在结构上的心得体会。起笔的方圆和藏露与捺笔的拙重相映,让苏楷在凝重中多了跃动的体势。时隐时现的牵丝会流露行笔的流畅与丰富。读到会心处,下笔临写,虔诚而惬意。

学书者,总是贪婪地吸收笔法、结构、章法,而我读到的却是东坡的驾轻就熟。以当代人的眼光去衡量古人的技术是愚蠢的。东坡的“意造”,应该是法度积累下的恣情挥洒。

苏东坡书法的高度,不仅是技术,而且是中国传统文人的高度。

(文/曲庆伟)

,