9月26日,《汉晋风华——文物中的三国》系列讲座第七讲《兵锋所向——从<大三国志展>看三国兵器排行榜》,在武侯祠博物馆广益堂开讲。成都体育学院博士生导师郝勤教授从大三国志展上兵器文物切入,结合相关文献资料,以东汉三国六种主要兵器为线索,复原三国时期兵器的原貌与作战功能,讲述三国战争真实情况与英雄故事。

郝勤教授从介绍《三国演义》中观众熟知的武器入手,如方天画戟、青龙偃月刀、丈八蛇矛等,再结合考古发现的汉代兵栏画像石、东汉水陆攻战画像石等,引出东汉三国时期军队将士装备的六种制式武器。排行榜实际和考古发现的武器数量以及在当时军中普及度有一定关系。

长按并识别上方二维码

可观看讲座视频

(建议在WIFI环境下观看)

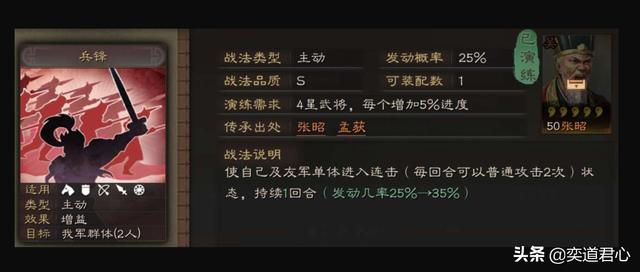

三国兵器排行榜

第六位

剑

剑是一种以击刺为主要功能的短兵,是中国古代最古老的兵器之一。先秦至汉初主要是青铜剑,西汉后为铁剑。剑在西汉后逐渐为环首铁刀所取代,故只能排在三国兵器谱第六位。

▲东汉铁剑(河北涿州岐沟村出土)

东汉三国时期剑继承西汉剑的形制,剑体轻、薄、窄,长剑锋、尖、锐,通常一米以下为单手剑,一米以上则是双手剑。

▲河南郑州汉代击剑画像石(河南博物院藏)

第五位

环首刀

环首刀是汉代才出现的铁制短兵,通常长度约1米至1.2米,刀身狭长。汉代环首刀的特点是刀柄有环,适合缠绕带条系于手腕以免刀脱手,同时也有平衡刀的重心作用。

郝勤教授指出:“《大三国志展》展出的三把东汉环首刀均出土于四川绵阳,可能是三国时蜀汉军队的制式武器。三国蜀汉蒲元为诸葛亮打造名刀“蒲氏刀”,第□刀都刻有“七十二炼”字样。这也应是环首铁刀。”

▲东汉环首铁刀

(四川绵阳何家山出土,绵阳博物馆藏)

环首刀在国内各地汉代考古发现中多有出土。从汉画像石砖图像上看,军队作战时,步卒通常一手执盾(或钩镶)一手执刀砍杀。

▲东汉技击表演画像石

(成都体育学院博物馆藏)

因三国时期尚未出现马镫,环首刀不能作为骑兵马上劈砍的武器,只能做步骑近战防身武器,故排在三国兵器谱第五位。

第四位

钩镶

钩镶是由盾演变而来的一种钩、盾结合的复合兵器。《释名·释兵》记载:“钩镶,两头曰钩,中央曰镶,或推镶,或钩引,用之宜也。” 钩镶上下有钩,中部是后有把手的小型铁盾。钩为圆柱体的长铁鋋,都稍向后弯。上钩顶端锐尖,下钩末端为小球,两钩中间连接盾后的把手,即镶鼻。盾为圆角方形薄铁板,用圆盖钉钉在钩架上,盾上部有一刺。

钩镶是汉代独有的短兵,通常与刀、剑等兵器配合使用。钩镶的出现是专为克制卜字戟而设计。戟横出小枝被勾束后,持钩镶者即可砍刺对手。汉晋以后,戟逐渐退出战场,钩镶也随之绝迹。因其造型奇特,故排名三国兵器谱第四位。

▲铁钩镶

(绵阳市游仙小枧出土,绵阳市博物馆藏)

第三位

矛

矛、槊、铍、铩等都是同一类刺兵,其功能是刺杀敌人,适用于马战和步战,是汉末三国时期军队制式长兵。《大三国志展》展出东汉铁矛两柄,均出土于绵阳双碑东汉墓。可能是三国时期蜀汉军队的制式兵器。考古材料中也可见矛的踪迹,如河南安阳西高穴高陵(曹操墓)出土的魏武王常所用挌虎短矛石牌,该石牌在墓中下面原应有短矛实物。曹操用短矛格杀猛虎之事不见于文献。短矛实物可参看甘肃武威雷台出土青铜持矛骑俑。

▲魏武王常所用格虎短矛石牌

(河南省考古研究院藏)

东汉执矛骑俑,俑高27.4厘米,马高39厘米,长33.5厘米,马四足立地,头略昂,马背置鞍,无马蹬,骑士跨坐其上,左边骑士右手持长矛,适用于马上突击冲锋。右边骑士持短矛,可能有标枪的投掷功能。

▲东汉执矛骑俑

(甘肃武威雷台出土,甘肃省博物馆藏)

矛的使用,《三国志》中也有若干记载,郝勤教授举出如下例子:汉末名将公孙瓒曾率军数十骑遇鲜卑数百骑:“瓒乃自持矛,两头施刃,驰出刺胡,杀伤数十人。”吕布与郭汜决斗:“布以矛刺中汜。”马超与阎行决斗:“行尝刺超,矛折。”当阳之战刘备军溃败,张飞断后:“飞据水断桥,瞋目横矛曰:身是张益德也,可来共决死!敌皆无敢近者。”吴将程普曾在战场上为救孙策:“驱马疾呼,以矛突贼”。吴将丁奉“与敌追军战于高亭。奉跨马持矛,突入其陈中,斩首数百,获其军器。”由于矛在三国时在军中普及程度不及戟,故排名兵器谱第四。

关羽斩颜良是观众耳熟能详的故事,《三国志》记载:“(袁)绍遣大将颜良攻东郡太守刘延于白马,曹公使张辽及羽为先锋击之。羽望见良麾盖,策马刺良于万众之中,斩其首还,绍诸将莫能当者。”根据《三国志》有关记载,结合考古材料,郝勤教授认为关羽杀颜良使用的兵器是槊、矛、戟一类刺兵将颜良刺于马下,再用环首刀斩其首而还。所谓“青龙偃月刀”是宋人杜撰而来。

第二位

戟

戟是两汉军队主要的制式兵器,是矛与戈的组装,具有刺、啄、勾、推等多种功能,马战、步战与车战都适用。《释名·释兵》记载:“戟,格也,旁有枝格也。”西汉晁错将“劲弩长戟射疏及远”作为汉军的标志性装备。汉代的戟是戈与矛的组装,其形似“卜”字,故又称卜字戟。戟在汉匈战争中是汉军突击匈奴军队的主要利器。

▲东汉铁戟

(四川绵阳松林坡一号汉墓出土,绵阳市博物馆藏)

关于戟的其他考古材料,如河南安阳西高穴高陵(曹操墓)出土的魏武王常所用挌虎大戟石牌,该石牌在墓中下面原应有大戟实物。曹操用大戟格杀猛虎之事不见于文献。但该石牌内容却显示出曹操之武勇。关于杀猛虎的记载,《三国志·卷五十五》记载:“二十三年十月,(孙)权将如吴,亲乘马射虎于交亭,马为虎所伤,权投以双戟,虎却废,常从张世击之戈,获之。”

▲魏武王常所用格虎大戟石牌

(河南省考古研究院藏)

东汉执戟骑俑,俑高27.4厘米,马高39厘米,长33.5厘米,戟长19厘米。全队共十七骑。马四足立地,头略昂,马背置鞍,无马蹬,骑士跨坐其上,右手持戟。

▲东汉执戟骑俑

(甘肃武威雷台出土,甘肃省博物馆藏)

《三国志·卷十七》:“张辽与孙权合肥大战“辽夜募敢从之士,得八百人,椎牛晌将士,明日大战,平旦,辽被甲持戟,先登陷陈,杀数十人,斩二将。”

与从小在马背上长大的匈奴等游牧民族不同,作为农耕民族的汉人按律23岁入伍,骑士须学会骑乘无镫马作战,必须经历异常严格痛苦的训练。汉军通常采用手执长戟的骑兵集团冲锋击溃匈奴骑兵。汉末三国最著名的骑兵军团为曹操麾下的五千“虎豹骑”。

短戟是近战武器,兼有刺、啄、勾、推及掷击的功能。《三国志·卷七》记载:“(典)形貌魁梧,膂力过人,有志节任侠……韦好持大双戟与长刀等,军中为之语曰:帐下壮士有典君,提一双戟八十斤。”换算成现代重量,典韦所持“大双戟”约折合现在20公斤(一只铁戟10公斤)。

《三国志·卷十八》:“太祖讨吕布于濮阳……贼弓弩乱发,矢至如雨,韦不视,谓等人曰,“虏来十步乃白之”。等人曰:“十步矣!”又曰:“五步乃白!”。等人惧,疾言:”虏至矣!”韦手持十余戟,大呼起,所抵无不应手倒者。(吕)布众退。”

吕布“辕门射戟”的故事于史有载,但所射之戟不是《三国演义》中的“方天画戟”,而是“军门”手中高举的小戟,射中的是戟上的“小支(枝)”。《三国志·卷七》记载:“(吕)布令门候于营门中举一支戟,(吕)布言:‘诸君观布射戟小支,一发中者诸君当为解去,不中可留斗。’布举弓射戟,正中小支。诸将皆惊,言:将军天威也!”史书未记载吕布多远射戟。但估计至少五十步(米),说明吕布射艺惊人。

第一位

弓弩

弓弩是冷兵器时代战争第一打击武器。分为弓射与弩射。弓射是弓与箭的组合,具有射速快,制作简易,既能步射又能骑射和车射的特点。中国古代的复合弓有效射程可达百米以上。弩是在弓的基础上加装弩臂、弩机、悬刀、望山等装置,其特点是射程远,可达200米以上,操作简单,易于瞄准,缺点是射速慢,张弩需要强大力量,故而一般只适宜于步兵使用。善于骑射的三国人物,如董卓“卓有才武,膂力少比,双带两鞬,左右驰射”。吕布“便弓马,膂力过人,号为飞将”。曹操“才力绝人,手射飞鸟,躬擒猛兽,尝于南皮一日射雉获六十三头。”东吴太史慈“长七尺七寸,美须髯,猿臂善射。弦不虚发。”孙权“将如吴,亲乘马射虎于交亭”。

▲三国铜箭镞

(赤壁镇赤壁古战场采集,赤壁市博物馆藏)

弩是汉军对匈奴的独门兵器与制胜法宝。弓射的效果受限于人的力量与技术,而弩射则因在弓与弦的基础上加装弩臂、弩机、望山等机械,形成比弓射更易操作、威力更为强大的远程打击武器。

▲三国吴黄武弩机

(湖北江陵纪南城南水门出土,湖北省博物院藏)

西汉晁错:“劲弩长戟射疏及远,则匈奴之弓弗能格也;坚甲利刃,长短相杂,游弩往来,什伍俱前,则匈奴之兵弗能当也;材官驺发,矢道同的,则匈奴之革笥木荐弗能支也。”

▲厥张画像石

(徐州汉画像石博物馆藏)

虽然弩射对射手的技术要求较之弓射较低,但弩兵开弩张弦需要强大的上肢和腰腿力量。汉弩强度按石计算,引满一石弩约需27-30公斤力量。这对于现代常人已经是很困难的了。

据考证,汉军装备的弩较多的是三石(90.7千克)、五石(151.2千克)、六石(181.4千克)、八石(241.9千克),这些弩的射程能达到160—280米。汉代最强大的大黄弩的强度达到十石,其射程能达到300米以上,堪称弩中之王。实验证明,二石以上的弩就须用腰力张弦,六石以上就只能用双脚踏弩张弦(厥张)。这说明两汉三国的弩兵必须挑选身体异常强壮,臂力腰力和腿部力量都十分强大之人充任。

三国时期弩的制作发明巅峰是诸葛亮的“诸葛连弩”,至今尚无考古发现,文献亦记载不详,只能对其样式功能进行猜测。《三国志·诸葛亮传》:“亮性长于巧思,损益连弩,木牛流马,皆出其意”。注引《魏氏春秋》:“(诸葛亮)又损益连弩,谓之元戎,以铁为矢,矢长八寸,一弩十矢俱发。”诸葛连弩既保持了弩射程远、精确度高、杀伤力强的优点,又克服了弩射速慢的缺点,因而有效地提高了以步兵为主的蜀汉军队在战场上对魏国骑兵的战斗力。

总 结

1. 结合考古发现与文献材料,两汉三国时期的兵器演变与发展影响最大的因素是铁制兵器取代了先秦的青铜兵器。其次是汉匈战争中汉军大规模骑兵集群的出现。

2. 东汉三国时期军队将士装备的制式武器主要有六种,其中近战短兵有剑、刀、钩镶;步骑突击用长兵为矛、戟。

3. 长戟是东汉三国时期步骑主要突击兵器。钩镶是为克制戟而出现的短兵。三国时期长矛开始在军中普及,两晋时期逐渐取代戟在战争中的地位和作用,致使长戟与钩镶一同消失。

4. 弓弩是古代战争最强大的远程打击武器,也是战争中最重要的制胜兵器。弓射机动性强,射速快,适宜于步、骑和水战。弩射是汉军特有的远程打击武器,其特点是射程远,操作技术简单,缺点是射速慢,开弩费力耗时,不适合骑兵,主要作为步兵(材官、厥张士)装备,适于阵战和城战。

5. 弓箭与长戟、长矛是两汉三国时期骑兵主要制式兵器。对于汉族军队而言,良马得之不易,且在马镫出现之前成年入伍的汉族男性上马、骑马和在马上作战都需经过艰苦的训练过程。因此东汉三国战争以步兵为主,骑兵主要任务是侦察、突击、追击等辅助作用。

,