有多少家长跟我一样有相同感受:当我看到孩子暑假必读书单上出现《朝花夕拾》,并要写读后感时,直接傻眼了!鲁迅先生的文集,确定五年级孩子能看懂?!!

看过《朝花夕拾》的人都知道,虽然里面的文章不多就十来篇,但是内容“杂”,写人和事的《从百草园到三味书屋》《藤野先生》还好理解,而《狗、鼠、猫》、《二十四孝图》等这些,五年级孩子着实不容易理解。如何去引导孩子去理解并深入阅读呢?

好在,中学语文界新生代领军教师郭初阳老师解答了这个疑问,他主编的《非一般的语文课》非常详尽地展现了阅读经典名著的方法。

知晓郭初阳老师,是因为之前,认真仔细地研读过郭初阳老师的《郭初阳的语文课》,才发现“课堂很小,语文的世界可以很大”,也明白精读之于语文学习的意义,并学习着引导孩子去精读,打开语文的世界。

然而,作为家长,真的很难像一个专业的语文老师一样去引导孩子。尤其是在孩子小学高年级,开始面对的必读书单都是经典名著时,真的是一筹莫展。语文看起来很容易,学起来却又很不易。名著亦是!对于经典名著,大部分人都只是看过,懂几分,能学几成,那就真一点把握都没有了!

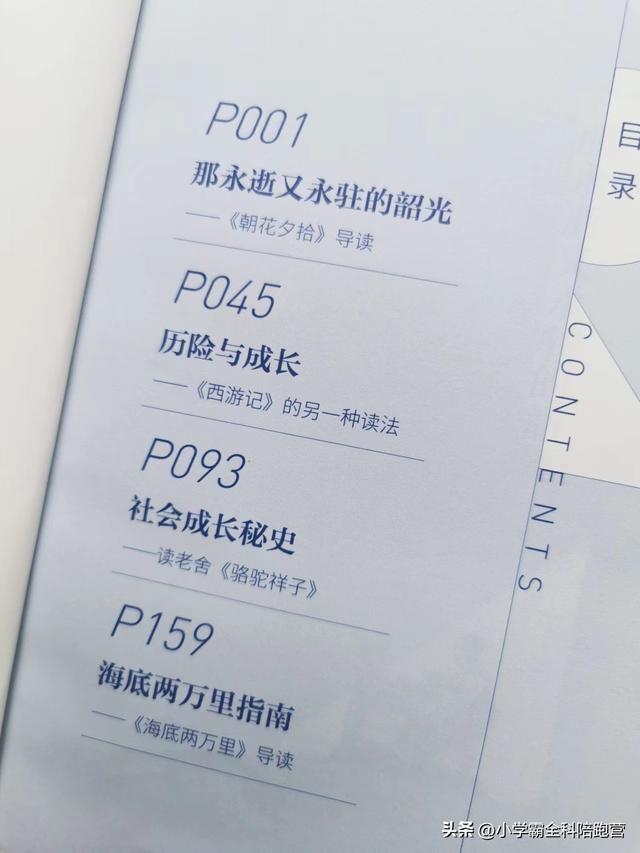

这次,郭初阳老师也很给力,其主编的《非一般的语文课》(七年级阅读课)收录了四位名师(江弱水、王崧舟、连中国、常立)对《朝花夕拾》《西游记》《骆驼祥子》《海底两万里》的导读,也从某一种程度上展现了如何去阅读名著的方式和方法。

背景了解很重要

很多人看到经典作品的第一反应是:哦,原来是这样。

我们或通过其他媒介,或道听途说,总之有点印象。就这样凭借这模糊的印象去阅读,可以吗?

可以,但不够。

阅读经验告诉我们,在读名著之前,一定要去了解作品相关的背景,包括当下历史背景、作者的生活背景等等,了解这些会对阅读提供很大的帮助。

例如《朝花夕拾》。阅读前,很多孩子知道这是鲁迅先生的文集,大概也了解鲁迅先生的背景,但是在阅读时,仍然觉得很难理解,尤其在语言风格上。

《非一般的语文课》一书中,江弱水老师在《朝花夕拾》导读篇《那永逝又永驻的韶光》里,进行了非常详实的阅读拆解,就写作背景而言,就用了两个篇幅来解说,从书名的来源,以及写作的缘由两部分,分析了《朝花夕拾》的创作背景和社会背景:

说到鲁迅下生给自己的书取名,“好像忘不了小时候的‘对课’。总喜欢对对子。……《朝花夕拾》跟《故事新篇》也是对子。朝对夕,故对新,朝夕又对故新”,而且讲究平仄,“在鲁迅的口中,夕和拾都是入声字,《朝花夕拾》应该读平平仄仄。”

而且整本《朝花夕拾》是一本规划性很强的书,并不是随意组集的。《朝花夕拾》是鲁迅先生在1926年,前面五篇写于北京,后面五篇谢雨厦门。1927年,鲁迅到了广州,把这十篇结集成书。

1926年对鲁迅先生来说,是很不平常的一年,这一年,他处在一个身心憔悴的状态。1925年,轮训介入了女师大的风潮,跟当时的教育总长章士钊、女师大校长杨荫榆等发生更激烈的斗争。后来离开北京,到厦门大学任教,由于当时的校长林文清也弄得很僵,1927年到广州中山大学任教,期间有何学者顾颉刚颤抖不断。总的来说,那几年他一直处于舆论旋涡中,口诛笔伐不止。而这些,也影响到他文字的基调和观点。

读《朝花夕拾》,能看到鲁迅先生在某些片段,沉浸在对往昔的回忆中:无忧无虑的百草园,喜忧参半的三味书屋,五猖会的盛世等等。鲁迅用他极为生动的而语言记忆再现,“给我们的永逝的韶光一个悲哀的吊唁”。“从少年到青年,自己所经历的一系列乐事、趣事、伤心事以及糗事,轮训都一一做了回顾,但情绪越来越低沉,心情越来越芜杂。到了最后一篇《范爱农》,简直是灰暗的人生……”

但我们也知道《朝花夕拾》是鲁迅先生的根据地,是他的出发地,也是我们了解鲁迅先生人生和思想的窗口。

从了解当时的社会背景和鲁迅先生创造背景出发,去阅读作品,再从作品拓展开去阅读鲁迅的人生和思想,这个阅读路径才能更好地帮助理解阅读《朝花夕拾》,才会明白鲁迅先生为什么要这样谈孝顺,为什么会写《狗、鼠、猫》,百草园和三味书屋对鲁迅意味这什么?为什么他的作品经久不衰,值得一代代人去阅读。

阅读视角很关键

对经典作品的背景了解,能帮助我们更好地阅读理解作品,但阅读主题是人,在阅读中“一个阅读者,就有一个哈姆雷特”,因此,文字都在那,但是我们如何阅读从哪切入,就是相对关键的一环。

例如《西游记》,四大名著之一。鲁迅先生认为《西游记》是一部神魔小说;明代李卓吾认为是一部舞蹈小说;也有人认为是一部政治小说……那么,我们来看《西游记》呢?王崧舟老师在《西游记》导读篇《历险与成长》,则从人生成长、人格完善的角度来看。

他认为:孙悟空是《西游记》最中心的人物。读懂了孙悟空,也就读懂了整部《西游记》。并围绕孙悟空这个人物,重新解读中国古典名著《西游记》,将孙悟空人格的发展划分为三个阶段:本我(第一回-第七回)-自我(第八回-第五十八回)-超我(第五十九回-第一百回)。作者从人格发展,重新解读《西游记》,重新认识孙悟空,有着不同的发现和感悟。

变化阅读视角,就能读出不同的新意。这种全新的阅读路径,给了我们很大启示。当我们拿起一篇大家耳熟能详的经典作品,我们不妨想想,如果我们从另外一个视角来看,我们会看到有什么不一样呢?

思考关联才有用

对于阅读经典作品,常立老师在解读《骆驼祥子》的最后,特别提出意大利著名作家卡尔维诺曾经说过的一段话:

“经典作品是这样一些书,我们越是道听途说,以为我们懂了,当我们实际读它们,我们就越是觉得它们独特、意想不到和新颖。

当然,发生这种情况通常是因为一部经典作品的文本“起到”一部经典作品的作用,即是说,它与读者建立一种个人关系。如果没有火花,这种做法就没有意义:出于职责或敬意读经典作品是没用的,我们只应仅仅因为喜爱而读它们。”

并指出这段话里的三层意思。第一层意思,突破“以为我们懂了”,而读出他们的独特和意想不到;其次,要学习在阅读中构建联系,即作品与自己建立个人的联系。这种检疫证爱阅读中的而关系直观重要。第三层意思,则是:不要因为仅仅因为考试而去读一部作品,则会破坏我们的内心结构,同样也烧坏了我们应有的头脑。

阅读《骆驼祥子》时,在祥子第一次无车到买到车、第一次丢车、再度挣钱买车、丢钱到第二次买车、虎妞之死、小福子之死等这一系列际遇中,祥子的内心和行为的变化,当你真的与书中的“祥子”建立某种链接时,你就会察觉人与社会的关系,你就能联系社会现实去看待这个人物,才会有自己的思考和阅读心得。

如果在阅读过程中,可以尝试从三点出发:做好背景研究、尝试换个阅读视角、多关联思考,如此可以达到了阅读的最终目的——“阅读伟大的文学作品使我成为千百个人而仍旧保持自己”,说人话就是:阅读一定有自己的根骨,要有自己额思考,而不是简单地全盘接受。坚持阅读,终会找到打开属于自己的阅读写作的世界。

,