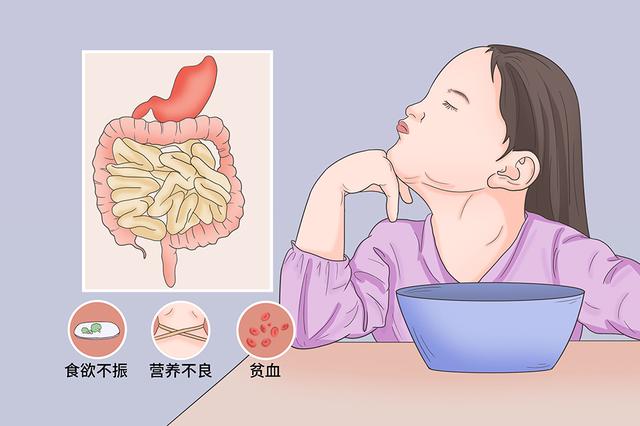

导语:厌食症是儿科临床当中的常见疾病之一,相当于中医的“小儿厌食”。厌食症是指除外其他疾病,患儿长期食欲、食量减退,属消化功能紊乱症的范畴。病因除与急性或慢性感染性疾病、治疗药物影响有关外,还与饮食习惯、喂养方式、精神心理、自然环境、社会环境等各种内外因素相关。

一、厌食症是儿科临床当中的常见疾病之一,中医学对本病认识愈渐充分

中医古代医籍中并无“厌食”之病名的记载,但根据其临床特点,本病应属“伤食”、“乳食不下”等范围。如《素问·风论》所言的“不嗜食”,《素问·五常政大论》的“不食”,钱乙在《小儿药证直诀》中曾记载为“胃气不和”或“不能食乳”等。

《诸病源候论》中称为“哺露”,《幼幼新书》名之为“乳食不下”,《幼科心法要诀》中称之为“懒食”。“厌食”作为病名首见于1982年张奇文所著《幼科条辨》中,并于1984年作为病种正式编入全国中医院校教材《中医儿科学》,沿用至今。

现代医学认为厌食症的发病原因以及发病机制较为复杂,综合既往动实验室及临床研究的结果,较倾向于认为厌食症是由喂养失当、疾病因素、药物影响等多因素互相作用、共同影响所导致的疾病,也可由于气候因素、或饮食习惯不良而导致。

现西医主要使用微量元素补充剂、胃动力药、活菌制剂等药物治疗,以达到促进消化酶的分泌、促进胃肠蠕动、改善肠道菌群的效果。现今小儿常多食肥甘厚腻之品,加之缺少运动,致使脾胃运化失常而不觉饥饿,发为厌食。

中医中药治疗在儿童厌食方面应用广泛且疗效确切,中医学对本病认识愈渐充分,认为先天不足、喂养不当、情志失调、他病及脾、药物碍脾为本病主要病因,以脾胃失健、运化失常为主要病机,病位在脾。故中医在本病的治疗当中,常以脾为主要切入点,对症治疗,现中医药在治疗小儿厌食方面应用广泛。

二、了解厌食症的病因,厌食症的形成受多种因素影响,家长需提高警惕

1、喂养不当

小儿脾常不足,饮食上又不知自节,若父母育儿知识不足,给小儿喂养过多的高蛋白、高糖食物、肥甘厚味;或娇惯小儿,容忍其挑食、偏食;或一味进补,给予过多的温热性质的食疗产品;使脾胃呆滞,功能失常,小儿不知饥饿,食量下降,日久而形成厌食。

如《后汉书·王符传》言:“婴儿常病,伤于饱也”,小儿常病,往往是因为饮食过度;《幼科心法要诀·积滞门》云:“若父母过爱,乳食无度,则宿滞不消而病成矣”,父母溺爱孩子,喂养没有节制,积滞的食物不能消化而会致病;张生甫在《虚劳总论》也有论述:“饮食失节,未有不伤脾胃者也”,饮食若无节制,则一定会损伤脾胃功能。

2、情志失调

小儿厌食与情志失调密切相关,清·董西园于《医级》言,小儿厌食“揆其致病之由,缘父母娇养太过,纵恣成性”,可见肆意骄纵可影响小儿情志,进而影响其饮食习惯,日久形成厌食。此外若家长对孩子期望过高致使小儿承受压力过大;或受语言上的训斥、肢体上的惩罚,皆会使小儿情志不舒,气机升降失调,肝失调达,肝郁乘脾,形成厌食的病症。

3、素体不足

若小儿先天禀赋偏弱,元气缺损,脾胃功能未臻完善,出现生后即不欲吮吸母乳的表现。若后天调养得当,进食状况可逐渐好转;若喂养不精,先天不足则会进一步影响后天发育,可使厌食病症加重。《幼科指南·初生门》有:“或在胎中,因母过食寒凉,胎受其气,……,素禀而寒,……,胎寒不乳”。

4、他病伤脾

脾胃协同分管升降阴阳,为五脏六腑物质交换的枢纽。若小儿曾患其他疾病,用药过苦过寒,损伤脾阳;或温燥太过,胃阴耗损;或疾病痊愈后脾胃功能尚未完全恢复,皆会影响小儿纳食。如《幼幼集成》曾指出“或因病有伤胃气,久不思食”,或钱乙所言“脾胃不和,不能食乳,致肌瘦,亦因大病,或吐泻后脾胃尚弱,不能传化谷气也。”

《灵枢·脉度》中有论述到:“脾气通于口,脾和则口能知五谷矣”,脾脏开窍于口,只有脾脏之气充足,人才能正常的饮食。故说明小儿厌食当中以脾胃为主要病变部位,脾胃不和,功能失健为主要病机。

三、小儿厌食应该如何治疗?中药治疗可以深入调理,治疗儿童脾胃气虚

1、中医内治法

使用桂枝汤加减,在临床辨证基础上广泛应用于治疗小儿厌食之脾失健运型,基本方剂为桂枝汤加茯苓、白术、太子参、山药、鸡内金、谷芽、山楂,功在除湿运脾,消食止呕。运用加味益胃汤治疗小儿厌食脾胃阴虚证,治以甘寒凉润之法。

主要药味有北沙参、麦冬、玉竹、莲子、石斛、生地黄、藿香、山药、乌梅、生麦芽、生谷芽,祛积且行气复阴,重建脾胃传输转化功能,胃纳自开。使用达原饮加减治疗小儿厌食湿热证,厌食患儿食积日久,内生湿热而结于脾胃,湿热侵袭膜原,致气机郁结,土运失健。

达原饮开达膜原,通畅三焦,助脾运胃,使受纳恢复。现代儿童由于学业压力、家长娇惯等因素造成肝郁不畅,情志抑郁,从而厌食。故在临床实践当中自拟疏肝乐食汤,以醋柴胡、醋白芍、百合、醋郁金、焦山楂、佛手、炒谷芽、砂仁等为基本组成,以疏肝解郁、醒脾快胃为法治疗肝脾不和型厌食。

根据多年临床经验,认为小儿厌食中脾胃不和为常见证型,并总结出验方厌食合剂,主要组成:佛手、茯苓、黄精、木瓜、砂仁,其余随证加减。王教授认为治疗厌食应兼顾本虚与标实,标实积滞日久,治疗上消导为主,本虚方面着重和胃健脾。

方中黄精为君,因黄精健脾益肾之功效,厌食患儿早期以脾虚为主,后期及肾,黄精可兼顾二者;茯苓、佛手理气健脾;砂仁、木瓜健脾醒胃,以效健脾和胃、消食导滞,增强患儿体质之功。

2、中成药治疗

醒脾养儿颗粒主要成分为一点红、毛大丁草、蜘蛛香等,治疗儿童脾胃气虚,不思饮食。一点红活血清热,毛大丁草清火消炎,蜘蛛香则对脘腹胀满、食积停滞有良好的效果,全方共奏养血安神、醒脾开胃、固肠止泻之功。

神曲消食口服液主要成分为白芍、党参、神曲、山楂、麦芽、醋延胡索、木香、砂仁、茯苓、麸炒白术、炙甘草等。主要适用于脾胃气虚、饮食积滞出现的厌食。健宝灵颗粒主要成分为银耳、茯苓、山楂、赖氨酸等,有健脾益胃之功效,可改善食欲不振。

3、外治法

中医古籍当中使用针刺治疗不欲饮食症状的案例有诸多记载,如《备急千金要方》云:“丰隆,主不能食。石门,主不欲食,谷入不化,……,凡不嗜食,刺然谷多见血,使人立饥。”由于小儿对疼痛敏感且配合程度较差,对于年幼儿的体针针刺多采用三棱针点刺或毫针行针后不留针的方式。

年长能较好配合治疗的小儿可结合实际情况加长留针时间至20~30分钟。四缝穴为儿科临床常用的经外奇穴,针刺四缝穴为中医治疗小儿疳证的传统方法,为儿科特色的治疗方式,现常用于小儿饮食积滞、厌食的治疗。以一次性无菌注射针头刺双手四缝穴,出针后可于四缝穴处挤出少量无色或者黄色透明液体,一般1周1次,2~3周为一疗程。

针刺小儿双手四缝穴可结合多种方法联合治疗,如口服中药、推拿治疗等,效果更佳。小儿推拿通过推拿手法直接或间接地刺激局部相应穴位、激发经气而达到平衡阴阳、调畅气血的效果,从而恢复脾胃功能。推拿手法治疗小儿厌食具有简、便、验、廉的明显优势,且无针药之痛苦,易被小儿接受。

依据中医理论辩证后对证应用不同的穴位及手法,常选用清胃经,揉板门,揉中脘,捏脊,摩腹等手法。广东省中医院儿科使用“培土调枢”推拿法治疗小儿厌食,患儿接受治疗后,可有明显的食欲和食量改善。

耳穴贴压疗法是根据人体内脏、躯体与耳部分区相映射的特点,以刺激局部而达到调节身体相应脏腑功能、缓解不适的效果。应用于儿童时常使用医用胶布将王不留行籽贴于相应穴位,每天由家长自行按压穴位3~5次,以患儿可接受程度内有得气之感为宜。一般与口服药物或其他外治法联合使用。

结语:目前我国学龄前儿童厌食症的发病率逐年升高,其中城市儿童发病更为普遍,且厌食儿童常兼有睡眠、排便问题,严重影响了生长发育。穴位贴敷是以药物敷贴于穴位上,通过腧穴及药物的共同作用防治疾病的一种方法。小儿皮肤娇嫩,透皮吸收效率较好,故穴位贴敷在小儿中应用广泛。

,