#头号周刊#故事导读:这是鄂东三农中学时期,听爷爷讲的故事,爷爷的故事来源又是爷爷的爷爷讲给的,虽然年代久远,无法考证。

但是,这个故事是比较真实的,含金量非常高。我的爷爷和太太爷,都是文人,都是著书立传的老先生,过去都是教书先生。听爷爷说,这故事是太太爷爷那个时候发生的真实故事。

因为这个故事,有些地方比较离奇,现在人是不理解的,纯粹按照原故事凭借本人的叙述,恢复当年爷爷所讲的故事原貌,没有添枝加叶。下面就将这个故事讲述下来,奉献给喜欢听故事的人,作为茶余饭后时的笑料。

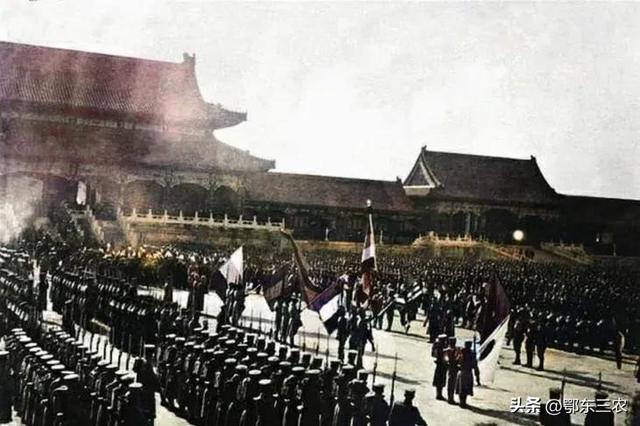

故事是发生在晚清咸丰年间。那个时期,中华民族处于外患内忧的时期,当时的清政府咸丰帝,是一个纯百折不扣地彻头彻脑的傀儡政权,造成太平天国运动,第二次鸭片战争,外强进攻中国,各种不平等的条约签订,大量的真金白银和国宝外流。

当时清政府在洋人面前卑躬屈膝,献宝割地求饶,毫无还手之力,软弱无能总等到家了,外敌长驱直入,毫无抵抗,清政府风雨飘摇,危在旦夕。

而清政府向贫民百姓,是凶狠无比,各种苛捐杂税,一时如群狼出洞,向老百姓,穷苦农民,大量搜刮民脂民膏,作为向外赔偿的资金,造成中华大地,鸡犬不宁,民不聊生。

当时在中华大地上,八国联军长驱直入,横冲直闯,烧杀抢掠,无恶不作;太平天国运动贯穿半个中国,给农业和百姓造成无可挽回的损失;加上连年的自然灾害,干旱和洪涝灾害叠加,很多农民种田是颗粒无收,交不起税赋和租金,走投无路,卖儿卖女,妻离子散,家破人亡;很多地区又加瘟疫流行,大量的民众向南向西迁徙,躲避瘟疫。

那个时候,农村到处人烟稀少,大片的耕地荒芜,无人耕种,农民正处于水深火热,贫困潦倒,衣不蔽体,食不果腹,无家可归,饿死的人,到处可见。

当时安庆府偏居大别山南鹿一方,很多民众,为了躲避战乱、瘟疫、洪灾,都来到当时“英霍岳蕲”等地,也就是现在的大别山东南一带的,英山、霍山、岳西、太湖、黄梅、蕲春等地逃荒。

这些难民来到人烟稀少,深山老林里开荒造地,繁衍生息,开始定居下来。他们的日子,通过艰苦的创业,可以达到丰衣足食的时候。

这些百姓好日子没有过上一段时间,被当时的安徽、江西、湖北等平原地区的清政府的一些为朝搜刮民脂民膏的官僚们知晓后,咸丰帝派一批征稽税赋的官员,进驻六安、安庆、黄州、信阳等地,深入各县,大量收起税赋,充当官银,送入国库,对外还债。

当时一个叫英邑的山区小县,本来人口不多,人烟稀少,山多地少,是大别山区南面,一下子从全国各地逃难的难民,增长到几倍之多。

他们就在大河两岸,开山造田,因此到现在这些地方到处可见整个山坡的梯田。当时用来夏季种植水稻,冬季种植小麦和油菜,家家户户的日子好过起来。

官府征集税赋的专员,大多数都是担任地方官,即各县的县丞,即县太爷。对各自的县域内的平民百姓,进行一次户口清理,按照当时清政府的农村基层建制,十户人家为一牌,十牌为一保,十保为一甲。

每一牌设立牌长,每一保设立保长,每一甲设立甲长。这些长官都是在所管辖的范围之内农户中,通过民主产生的,专门来替县级行使管理税赋的权力。

说通俗一点,就是替清政府征收税赋。这些牌长、保长三年一任期,甲长是一年一任期。因为牌保两级,所管理的户数比较少,征缴税银相对容易,任期长。

而甲长要管理百个牌长和十个保长,一千多农户,征收税银非常艰难,但每年必须要结算清楚。因此,甲长是非常难当的,若欠税过多,就有杀头的危险。清政府为了保障税赋的征收,把任期调整为一年一任,有利于税赋征收。

这些县域内的地方官,首先开始逐家逐户清理丈量土地,把水稻田、旱地共划分为四个大类,每一类土地又划分为若干小类,可以尽量的土地税收平均化,也是一项比较合理的制度。

一等田地税赋为1~4分白银,二等田地税赋是2~4分白银,三等田地税赋是3~4分白银,四等田地税赋是4分白银。田地等级越低,税赋越低,等级越高,税赋越高。

田地等级与产量是有非常大的关系,低等田地产量低,高等田地产量高。其实官府征税是,按照每亩粮食产量来征收的。

清朝早年的农田税赋的税率是“三二税制”,即按亩产量的3.2%纳税,如100斤粮食要交3.2斤作为税赋,又并不是上交粮食,而是按照当时的粮价,折合白银多少。

后来,在同治年间,税率提高到“四三税制”,即按亩产量的4.3%纳税,每亩税率上涨了1.1%,农民税赋越来越沉重。

但是,农村基层现状并不是这样的,土地是归清政府所有,土地是可以买卖的,大多数土地是集中在地主手里,农民种田,没有土地的农民,指好向地主租种土地。

农田种田的产量按官方丈量和评估的等级计算产量,采取“各半制”,佃农得一半的产量,地主也得一半,但要缴纳4.3%的税赋,可以得到45.7%的产量。

因此,地主不劳而获,基本上与农户一样的收成。若是灾年,地主的收成是按照官方评定产量收取,而佃农即种田的农民,遇上干旱或洪涝灾害,颗粒无收,地租还是要给的。所以,当时的农村,贫困差距越来越大,真正的种田人,根本生活不下去。

在这个时候,有一个山前甲,有位屠夫,长年累月靠下乡杀猪宰牛来维持生活。他五大三粗,身体十分强壮,人又比较忠厚道德,性情耿直。

他在一个甲之中百来户人家中,除了地主靠收租过日子的人家以外,他就是最有钱的人家。因为做屠夫生意比种田收入要高很多倍,所以他的小日子过得比较舒服。

在一次推选甲长的时候,被几个坏心眼的地主,活动民众,选他做甲长,他也就毫不含糊地接任。这一接任甲长,他便成为一个赫赫有名的恶名“食人魔”。

“食人魔”的故事刚开头,因篇幅过长,且听下文分解。

【以上是本人观点,如有不妥,请大家在留言区处留下你宝贵的意见,并积极参与评论,特邀请大家关注鄂东三农,一起探讨三农问题,图片来源网络,侵权删除。】

,