竹间文化:蜀国“五丁开山”为民间传说?

从古蜀国就流传下来了一个“五丁开山”的神话传说故事。原因是蜀国通往秦国的栈道就是由“五丁”大力士开凿并建起来蜀国这项最宏伟巨大的交通工程。这个传说故事甚至被后世人当作了蜀国真有“五丁”那五个力大无穷的巨人力士,或在其流传中演变为神话传说故事。这让有的后人不知究里,也无法去考证。蜀国“五丁”大力士到底是否有其真实人物,或者只是神话传说故事而已呢?

我们先从中国文明起源来看,早在龙山时代(距今4600——4000年前),黄河上游河套地区、黄河中下游河南地区、山东地区、长江中游两湖地区、长江上游的成都平原地区出现了若干古城群,长江下游出现了大型中心聚落,黄河上游甘肃东乡林家地区也出现了零星、小件的青铜器,黄河下游山东丁公地区也出现了成行的陶文。这些古城、中心聚落、青铜器、陶器文字都是文明的物质要素,代表着当时各地文化发展的最高水平,标志着这些地区已迈进了文明起源的历史进程。不过,这些文明要素却不是同时出现在同一个社会里。这种情形意味着,在当时各地相应社会的政治组织中,还没有产生复杂社会的更高需要,还没有形成它的社会组织基础和经济技术条件。

从政治组织的演进而言,文明起源时代最重要的变化是酋邦的诞生。酋邦是脱胎于传统部落社会,又打破部落社会传统而形成的一种权力集中化的社会,它的基本特征可以概括为三点:第一,产生了凌驾于各个血缘单位之上的集中的领导权力,即最高决策机构,在明确的组织内行使政治经济和意识形态(宗教)权力。第二,过去的各个血缘组织单位,现在成为组成这个酋邦的基本政治单位:第三,出现了有序的等级制度,阶级划分逐步开始产生,但血缘纽带依然存在,酋邦以血缘单位作为政治组织的基础上,酋邦直接统治对象是血缘单位,而不是血缘单位中的个人。从某些基本要素看,酋邦与国家没有太大的差别,例如经济分层、社会分化、政治经济宗教权力的集中化、再分配系统等等,是酋邦组织和国家组织都共同具备,而部落社会却没有的。但是,从本质上看,酋邦与国家又有着根本的差别。

蜀国的统治阶级是由上层蜀王、王室成员及亲戚组成——拥有一切权力的橄榄形。其内部的核心集团人数不多。蜀王是其总代表,拥有绝对权力。封君为一酋之长,有土有民,但对蜀王有各种义务,在内外政策上必须听令于蜀王,各臣僚和其他统治者,占统治阶级中的大多数,是统治阶级的中下层,权力较小,均受其上层或蜀王制约,形成层层从属的品级制结构,被统治阶级统治的人,最大多数是农奴、工商业者和其他平民。奴隶只占极少,主要是王室和大小统治者的家内奴隶,生产奴隶则绝未见于记载,考古资料极少。

广大被统治者被编制固定在一种称为“五丁”的社会组织中。所谓五丁,从文献记载来看,主要使用于各种劳役,如凿山开道等公共工程、王室都称为“五丁力士”。其性质,根据古代史的通常情形分析,除可能含有什伍连的意义外,主要是一种社会基层组织,既是统治机构中的基层组织形式,又是政府征调力役、征收贡赋的基本单位。它最初可能是农村公社的一种地缘性结构、后随着蜀王统治的强化,演变为五家为邻、五邻为里,逐渐成几何上升的社会基层组织行政单位。至于什伍连坐之制,则是建立在这种社会基层组织基础之上的一种强化统治的措施,它的出现较晚,也与“五丁”制度的本来意义无关。

手工业者有各行各业的工匠,内部又有细密的分工。其中很大一部分属于“食官”的官手工业者,具有与农奴相近的身份。也有相当的个体手工业者,其产品直接面向市场为销售而生产。

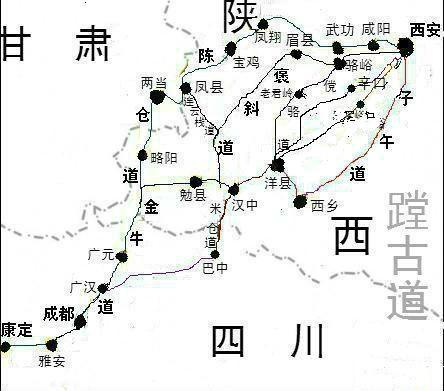

“五丁开山”的传说故事,是指蜀国建设秦岭栈道直到达秦国边界,这条栈道修建十分艰难,在当时的生产力水平下可以说举世无双。传说的成因是秦王让人吹嘘自己获得了一条每天能屙若干金子的金牛。秦王为骗取蜀王,承诺只要蜀王能开通蜀国至秦国的栈道,秦王就将金牛赠予蜀国。蜀王便调“五丁”之士修栈道,建成后取名“金牛栈道”。蜀王其实是在蜀国“五丁”人口管理体制基础上,按户籍人口抽调修栈道的劳工。因这条“金牛栈道”实在修建很艰难。所以,后世称“五丁开山”只有神仙方能为。“五丁开山”神话传说故事也就开始流传起来。所以,“五丁开山”的神话故事,是在蜀国“五丁”人口制管理体制下被演绎出来的神话故事。(文\简以模)

,