撰文|余雅琴

新冠肺炎疫情在世界范围内蔓延,而其中包括疫情较早暴发的韩国。截至3月31日20时,韩国新冠肺炎累计确诊病例9786例,累计治愈5408人,累计死亡162人,疫情目前得到一定程度控制。不过,大邱地区疫情仍然尤为严重。而大邱地区之所以成为重灾区与韩国新宗教团体新天地教会密不可分。

2月19日到22日仅仅三天,韩国报告的新冠肺炎确诊病例总数已连续三天翻番,从51人激增至433人,是原来的8倍。23日,韩国再新增169例病例,累计确诊达602例,死亡增至5例。在这之中,有多达329人与新天地大邱教会有关。3月1日,韩国首尔市以过失杀人罪等罪名起诉“新天地”教会会长等人。首尔市长要求“新天地”教会会长李万熙立即出面解决问题,向国民道歉,他还要求“新天地”全体教徒接受检查。

从新天地教会举行礼拜活动的现场照片中可以看到,上百名信众密密麻麻地跪坐在一个相对密闭的空间里,人与人之间不过两三个拳头的距离。这样的情况之下,人和人交叉感染,病毒很容易大规模暴发。韩国《东亚日报》报道说,新天地教会这种紧密的宗教联系,将会极大地改变新冠肺炎疫情的走向。一位宗教专家告诉该报,“在新天地教会,成百上千信众都聚集在一个地方,礼拜、聚餐、交谈,病毒在极短的时间里就能造成感染。”

3月30日,新京报、中国新闻网等媒体引用韩媒报道,位于韩国首尔九老区的万民中央教会发生集体感染,截至当天下午,教会内至少28人确诊感染。

在包括“新天地”在内的韩国新兴宗教中,为什么宗教仪式会高于生命安全,进而屡次导致集体感染?回答这个问题,需要理解韩国的新兴宗教。这让人联想到去年韩国的一部大热电影《娑婆诃》。本文从这部电影出发探讨韩国宗教过去几十年的演变,以及宗教在韩国转型进程中的特殊角色,并从中尝试理解新兴宗教在韩国最终何以更容易传播一些极端理念。

韩国宗教信仰的复杂和多元

《娑婆诃》以超现实神秘事件关照现实

新天地教会事件让人不禁联想起去年韩国的一部大热电影《娑婆诃》,这部电影是美国流媒体巨头Netflix和韩国CJ娱乐联合制作的一部反映韩国邪教问题的恐怖片。该片由偶像明星李政宰主演,去年登陆韩国院线之后首周就收获百万观影人次,登顶票房冠军。

韩国电影《娑婆诃》(사바하 2019)剧照。

尽管韩国一直以来都是一个宗教信仰特别多元的国家,但直接表现宗教问题的电影却并不多。几年前罗宏镇导演的《哭声》因为涉及到萨满教等民间信仰曾引发了一些讨论,而2019年的这部《娑婆诃》更是将对宗教的探讨延展到主流的基督教与佛教。

韩国电影《哭声》(곡성 2016)剧照。

“娑婆诃”源自《大悲咒》,有吉祥、息灾等义。多见于佛教的真言之末。《大悲咒》里有十四个“娑婆诃”,代表了六种不同的含义:成就 、吉祥、圆寂、息灾、增益、无住。从这里也不难看出《娑婆诃》是一部关于佛教的电影。

《娑婆诃》从剧情上看是一部比较标准的韩国商业片:电影主要讲述了一位牧师在揭发邪教的过程中遇到的种种超现实的神秘事件。电影的男主角朴牧师尽管并非一个没有瑕疵的人,虽然是一位神职人员,却高度的世俗化,他长年从事揭发邪教的工作似乎并非因为信仰,而是以此作为谋生的手段,因为他在电影中更像是一位私家神探。为了揭露具有佛教色彩的新宗教团体,朴牧师不惜以身探险,最终查出了真相也领悟了信仰的真谛。

作为一部恐怖气氛浓重的惊悚悬疑片,《娑婆诃》自然嵌入了不少超现实的恐怖情景,并将片中的邪教产生的原因设定为主教渴望“永生”,从而从“神”堕落成“魔”。这样的设定自然消解了电影的现实意义,让电影更具刺激性和娱乐性;但也有人认为在电影塑造神秘的超现实背后,反映的却是严肃的社会问题:年轻一代的韩国导演借这样一部充满隐喻的电影提出了对信仰的质疑。

《娑婆诃》看似神怪的表象之下其实有着对现实的警示:电影开篇,朴牧师出场便介绍了一些韩国现代邪教的嘴脸,却遭到一些宗教团体的抵制,接着引出他对一个叫作鹿野园的机构的怀疑。理由是该组织不仅不向信众索要钱财,甚至还进行布施,这更是引发了朴牧师的怀疑,他认为很多新宗教不外乎打着宗教的旗号敛财。他的理由似乎是无稽之谈,但却恰恰点出了韩国某些新宗教的本质:信仰的商品化和产业化。

为了佐证自己的观点,他援引了震惊全球的“奥姆真理教”事件:1995年,日本的奥姆真理教成员在东京3条地铁线的5班列车上发动沙林毒气袭击并导致13人死亡,6300人受伤,而犯下如此恐怖罪行的奥姆真理教最初却只是一个瑜伽团体。

韩国电影《娑婆诃》(사바하 2019)剧照。

经过一番调查和与邪恶势力的斗争之后,朴牧师发现了当地女孩失踪的案件果然是鹿野园所为,理由竟然是教主认为妨碍自己永生的人会是一位诞生于1999年的女孩,因为诱骗自己的信徒展开了一系列残忍的杀戮。而这位教主却曾是历史上的英雄,作为宗教领袖曾在韩国抗日的进程中做出了贡献……电影进一步指出,在佛教的观念里没有绝对的善恶,所有的一些不过是人心贪婪幻化出的业障,在善恶的辩证互动里,人被不可知的力量考验着。

凡此种种,不难看出,在电影虚构现实的同时却加入了很多现实元素,因此这部电影在韩国受到欢迎也不足为奇。韩国新兴宗教很多,不论是基督教派生的新天地教、统一教,还是具有佛家色彩或本土萨满色彩的其它宗教,大体都有宣扬末日论、排他性、神化宗教领袖等特点。宗教的兴盛与韩国的历史有着密不可分的关系,因此在韩国这是一个人尽皆知的社会问题。

因此,这也解释了为何一部看上去并无特色的《娑婆诃》可以在韩国引发这么大的讨论和关注。在此之前,一贯大胆辛辣的韩国电影却鲜有邪教题材的作品问世,《娑婆诃》一定程度上填补了相关的空白。我们不难在《娑婆诃》的塑造中看到韩国信仰的现状,比如各大宗教的融合,民众对宗教的狂热,以及新兴宗教的一些特点。

韩国的历史进程与宗教缠绕

近代以来,东亚的日本与韩国都是新宗教迭兴的国家,其教派数量之多,影响之大在世界其他国家都是少见的,因此有人将日本称为“宗教大百科”,将韩国称为“世界宗教博物馆”。

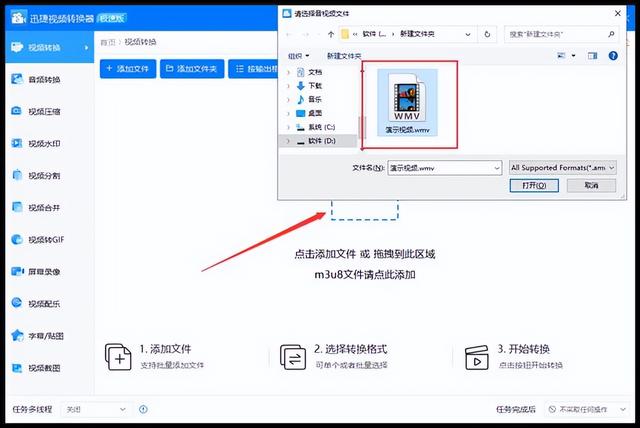

《韩国新宗教的源流与嬗变》金勋著,宗教文化出版社,2006年2月版

北京大学教授金勋在其著作《韩国新宗教的源流与嬗变》中提出要想了解韩国文化、理解韩国的国民性,一个便捷的手段就是了解韩国宗教。现代韩国活跃着本土传统宗教与外来的佛教、基督教、天主教、伊斯兰教等各大宗教。不仅如此,新兴宗教在韩国也特别发达

(新兴宗教一般是指近代以后创立的宗教派别)

,而这些新兴宗教大多都是所谓韩国民族宗教,可以被认为是外来宗教和本土民族性的一种结合和变体。

基督宗教从1784年进入朝鲜半岛至今已经有200余年。此后天主教和新教逐渐用各自的传教方式传入朝鲜半岛。而进入到19世纪末期,韩国本土的新兴宗教也开始发展起来。一般认为,韩国民族宗教从1860年崔济愚兴起东学运动

(《娑婆诃》也借主人公之口提及此运动)

至今,在韩国新宗教运动中起到很重要的作用。

朝鲜东学党,自称东学道。所谓“东学”,就是“东方之学”,是与当时叫作西学的天主教相对抗。东学道的信徒主要是农民群众。东学党的创始人崔济愚是一个不得志的士子,他见西方传教士在朝鲜四处传教,贫苦群众皈依者颇多,便萌发了创立新的宗教与洋教对抗的念头。

1860年5月,崔创立了东学道,其实是一个结合了儒释道三家之长的融合性宗教。东学道教义简明,信徒日众,以庆尚、全罗二道为中心,在几年的时间内遍及全国。东学道信徒主要是农民群众,发展迅速,引起了朝鲜统治者极大恐慌,1864年,崔济愚被捕并处以斩刑,东学道转入地下发展。东学道转入地下活动后,逐渐吸引了一些胸怀政治野心的人士。在民间经过数十年发展,东学道不但没有衰落,反而更加兴盛,和李氏王朝的关系也更具有了张力,并最终在1894年爆发了东学党起义。也是因为此次事件,中日两国在朝鲜半岛争夺控制权,并最终导致了甲午战争。

朝鲜半岛上的新兴宗教一开始就与地缘政治和半岛的现实有着密切关系。与传统宗教不同,新宗教更关注现实问题,追求现实利益,顺应时代潮流,教说的个性化、通俗化等。因此,新宗教并非毫无可取之处。事实上,新宗教更能反映社会一般民众的精神性的诉求和价值取向。由于它们诞生在现代社会,因此更具有现代意义上的社团性质,往往也更积极地参与现实事务,甚至参与到社会变革的进程中去。

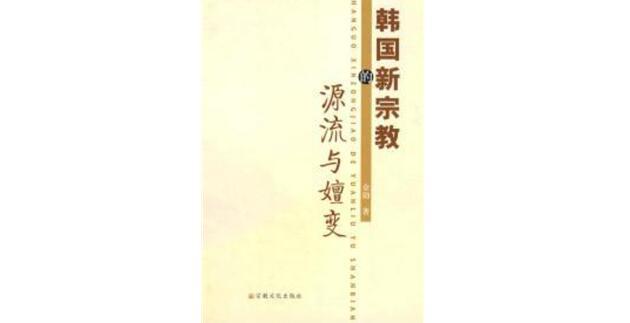

《韩国宗教史》(韩)金得榥著,柳雪峰译,社会科学文献出版社,1992年5月版

当然,在韩国最为主流的宗教就是基督教,因此《娑婆诃》表现佛教寺庙也会举办庆祝圣诞节的活动是有现实依据的。而基督教在韩国这样一个东亚国家能够如此兴盛,却是它历史政治互动的结果。

《娑婆诃》提及鹿野园的教主是一位“抗日英雄”,这种安排并非没有历史根据。韩国的新兴宗教的兴起与反殖运动密不可分。1910年日本迫使朝鲜国签订日朝合并条约

(日朝合并)

,朝鲜半岛名义上成为日本的一部分,是日本领土。

1919年,韩国爆发了著名的“三一独立运动”, 此次运动为宗教界人士组成的“民族代表”33人和青年学生发起,并以朝鲜高宗李熙的葬礼为契机于3月1日在京城

(今韩国首尔)

塔洞公园举行民众集会,宣读《己未独立宣言》,进行示威、请愿活动要求独立。在日本殖民当局的镇压政策下,三一运动迅速由和平示威转化为人民起义,席卷整个朝鲜半岛。最后由于日本的镇压,到1919年6月运动以失败告终。此次运动的核心领导人孙秉熙就是东学教的第三代教主,并将东学教改为了天道教。而他联合了包括佛家、基督教在内的各大宗教领袖一起参与进了反抗日本殖民的运动中,这些宗教领袖在特殊的时代氛围下,都提倡大胆革新自己的教义教理,发展出了很多具有韩国民族主义的新兴宗教和流派。

强烈的民族主义也让韩国的新兴宗教具有一种很强烈的“选民思想”, 新宗教的创始者们则利用信徒们渴望得到尊严、人权和幸福的心理,把传统宗教的选民思想加以夸大,作为扩大教势和组织教团的手段加以利用。韩国的不少新宗教教团都宣布,韩民族为后开天辟时代的主角,朝鲜半岛将会成为 世界的中心。例如甑山教强调“我国是世界的上等国,真理将出自这里,我们民族即将得天下”。

从“民众神学”到“祈福神学”进步与肤浅

1948年,李承晚上台,为了寻求支持,他也积极支持基督教在韩国社会的发展。当佛教徒朴正熙上台后,基督教与政府的关系不再紧密,却在民间凝聚出反对军政独裁的力量。

1960年代,韩国基督新教中的一些自由派神学家正式提出”民众神学”,指出上帝所造的人性本有神圣至高性,但却被政治、经济和社会的掌权者所侵害,这种提法在当时韩国社会有正面和积极的意义,其思想的本质就是试图夺回被政治强权剥夺的政治人权,被资本主义剥夺的经济权利,被父权社会体系剥夺的女性社会人权。

有研究表明,“民众神学”的兴起使得韩国基督宗教神学与韩国传统文化价值产生一致性。韩国一直处在地缘政治的夹缝之中,特别是成为日本殖民地之后,国家民族更是处于苦难之中,因此韩国社会产生了一种被称为“民众”

(Minjung)

的思想,而所谓“民众”的意思大致可以与汉语中的“人民群众”类似。

但很多神学家也指出,这个词不同于一般的群众,而是一个神圣、整体并动态的实在。通俗地理解,可以认为是那些政治上早压迫、经济上被剥削、社会上被排斥的群体。也可以说就是《圣经》中耶稣所关心的异邦人、穷人、孤儿和“罪人”。“民众神学“随着民族独立运动的发展而逐渐被包含基督新教和佛教和民间宗教等越来越多的宗教团体所接受。不可否认,在韩国民主化的进程中,新兴宗教起到了巨大的推进作用。但是这种基督教教义和韩国民族性的结合,让新兴宗教很容易变得肤浅和追求现实利益。

因新宗教的每个教派、教团所处历史、社会环境之不同,再加上其规模、活动方式的不同,其教说极为个性化和多样性。因其过分关注现实,很难提升其理性层次,甚至不少新宗教教说长期处于形成或萌芽状态,显得不成体系,甚至幼稚。因此,新宗教更容易传播一些极端思想,从而演变成“邪教”。

20世纪80年代后,“民众神学”的热度逐渐降低,取而代之的是一种宣扬末世思想,不强调“来世”,注重现世回报的祈福式的信仰。似乎只要跟随教主就可以得到今生的幸福甚至永生

(《娑婆诃》所讽刺的也正是这种观念)

。

韩国电影《娑婆诃》(사바하 2019)剧照。

“新天地”教是在这种情况下诞生的。“新天地教会”

(Shinchonji)

,全称“新天地耶稣教证据帐幕圣殿”,简称“新天地”,由会长李万熙于1984年3月14日建立,总部位于韩国京畿道果川市。早在20年前, “新天地”教会就已经在社会上产生很大争议。但直到2014年,韩国基督教监理会第31次大会才正式认定它是异端,一同被认定的还有“全能神”邪教等。

李万熙

(ManheeLee)

,1931年出生于韩国庆尚北道,自称是上帝差派来的“使徒”,认为自己就是启示录19章中所出现的那匹“白马”,而耶稣正是骑白马再临的。他认为自己是和使徒约翰一样的“保惠师”,是上帝的代言人,在如今的末世,只有相信自己才能得到救赎。信徒称李万熙为“李主席”或“主席”。

事实上,“新天地”并非是李万熙独创,而是模仿其他教会的形式组建的。他们的传教方式极为隐秘,甚至伪装成正规教会的信徒试图接近一些信仰并不坚定的人,从来慢慢为自己拉拢信众。每年吸纳大约2万名信徒。新天地教会在给信徒洗脑时,会提出“巴比伦城”的概念。“巴比伦城”可以简单理解为“冒犯上帝的城市”。新天地在传教时,多次向信徒灌输新天地和“巴比伦城”对立的概念,“世界应该分为新天地和巴比伦”,吹嘘新天地是“天国”,而非新天地信徒则是“巴比伦城的人”。以此减少信徒与包括父母等家庭成员在内的非新天地信徒之间的联系,以便于加强对信徒的控制。据说,有信徒自从加入了“新天地”就与外界断了联系,也不再看外界的新闻。

集会是“新天地”教会很重要的一部分,信众每周要参加两次礼拜,因为该教规定若不参加礼拜,灵魂将无法得到“永生”。很多信众即使出差也被要求必须参加当地的集会。这似乎也解释了为何新冠肺炎都无法阻止“新天地”教会的聚集。

所谓“邪教”问题的出现也并非毫无来由,而是有着深刻的社会原因。据韩国反邪教人士吴名玉介绍,“新天地”的信徒主要是年轻人。一些年轻人在大学毕业后难就业,对未来充满迷茫。教会的人会告诉他们,说进入“新天地”教会后生命将得到救赎,成为教徒中的一员,肉体便会永生,之后会成为掌管人间的祭司。一些年轻人选择退学、不去工作,或者自行离家出走,投身于“新天地”教会之中。

近年来,伴随着韩国遭遇经济危机:失业率高企,贫富差距加大,自杀率也居世界前列等社会现象,韩国人滋生了一种普遍性的愤怒和悲观的情绪,人们对社会越不满,就越容易通过宗教获得一种暂时性的救赎。因为这些新兴宗教恰恰为迷茫的人提供了一种现实意义上可以交换的信仰:信众期待用自己的虔诚和对教主的供养获得庇护,而最终让自己陷入不可自拔的泥淖。

回到《娑婆诃》,电影最后以朴牧师的独白作为结局,升华了电影的精神价值。尽管这看上去是一部现代基督教

(新教)

文明战胜了古老的密宗佛教的故事,但本质上则反映了韩国宗教信仰的“混搭”,同时还是一部质疑信仰合理性的电影。

朴牧师质问上帝的缺席:你究竟在哪,你是否把我们遗忘,为什么只是掩住面孔悲伤地流泪?醒来吧,倾听我们的哭声及其叹息,起身吧,用你的慈爱拯救我们脱离邪恶……回首上世纪宗教在韩国社会起到的作用,今天韩国的种种社会问题却更加复杂,其中信仰危机恐怕只是重重矛盾集中爆发后暴露的一点而已。

撰文:余雅琴

编辑:西西、徐伟

校对:刘军

,