纵谈古今,深挖您所不知道的河北历史,大家好,我是“青史君”,欢迎关注“青史观”,每天为您带来新鲜、有趣、干货满满的历史故事。

《孟子》书中说“春秋无义战”,到了战国时代随着争霸步伐的加快,连年战争的情况更甚。而且随着大国兼并和武器装备、战法的改进,战国时期的战争规模更大,死伤人数更多。

于是,诸多残忍血腥的故事堂而皇之地进入史书记载,看的人触目惊心,毛骨悚然,这其中一例,就是我们今天所说的燕下都遗址的骷髅塔。

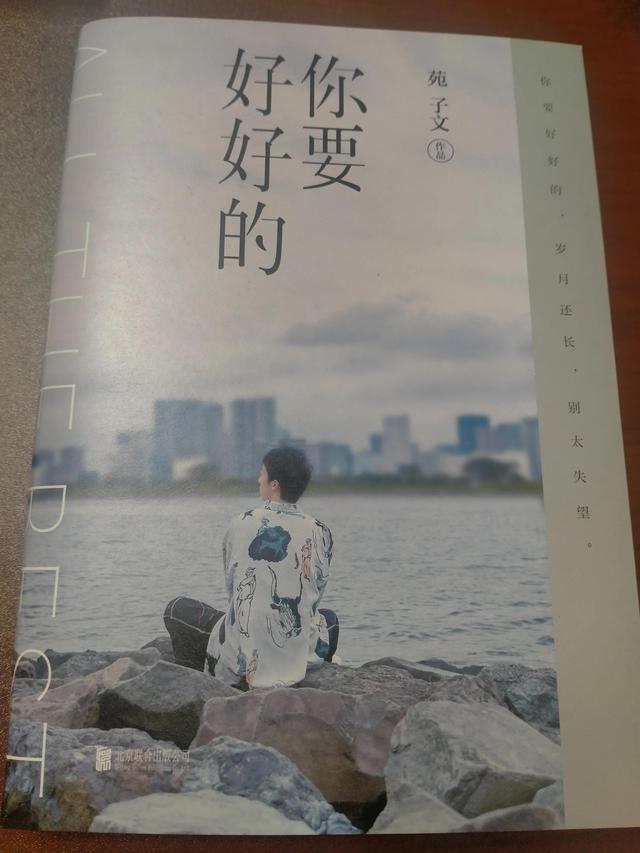

今天的燕下都遗址

新中国建立后,考古工作者对位于保定易县的燕下都遗址进行挖掘发现了大规模的人头骨墓坑遗址。这些骷髅被有规律地码放在土台上,根据骷髅密度和14座土台的数量估算,在燕下都一带掩埋的骷髅数量接近4万。

考古工作者对其中的人头骨进行采样后发现,死者年龄多数在15-50岁之间,属于青壮年男子。多数人头骨并不完整,有刀斧砍杀痕迹和青铜箭簇。可以想见这些死难者绝大多数都是死于战争,被人砍头后有意集中排放,形成令人触目惊心的骷髅塔。

清西陵就在今天保定易县

这种有规律码放的人头,在史籍中有一个专有名词叫“京观”。这也就是获胜一方在对内平叛或对外战争中为了炫耀战功同时给其他人以心理震慑,常常会筑成特有的人头墩。史书中也不乏对“京观”的记录,这其中的筑造者不乏邓艾、唐太宗、狄青这种风评不错的名人。

《左传》书中不乏对“筑京观”一事的记录。那么在燕下都埋葬的这些死难者都是谁,他们又是哪次战争的受害者呢?我们不妨来进行一下事件复盘。

邓艾影视形象

燕下都筑于燕昭王上任之后,专意筑骷髅塔示人明显是说这次战争意义重大。那么我们只需对燕昭王到末代燕王喜这段时间的战争进行下复盘,那就会有大概“结论”。

这期间,燕国没有过大规模的对外部少数民族用兵,我们可以将视角转移到燕国和诸大国的战争中去。这期间让燕国扬眉吐气的一场战争是燕昭王时期对齐国的征伐。

前面文章我们提到过燕王哙时期的子之之乱。齐国打着平乱口号入侵燕国,毁其宗庙,沾了大便宜。燕国后来经过昭王的励精图治恢复了国力。公元前284年,燕将乐毅率五国联军大举攻齐,连下对手七十余城,一度让齐国社稷不保。这次战役是对齐国的报复性作战,也极大提升了燕国国威。

炫耀战绩震慑敌人,那么这些人头是不是乐毅斩杀的齐国将士的呢?推断而言,可能性不大。燕国恨齐国入骨,但还不至于劳师远征带回这些人头当战利品嘚瑟。如果真想震慑齐国人民,那还不如就地取材在齐国境内筑京观来的实在。

王翦影视形象

也有论者以燕下都筑造年代倒推,认为这些人头是之前子之之乱的死难者。不过这类说法明显更站不住脚。先说子之之乱是燕国极大的耻辱,本国回避还来不及会有意宣扬让别国笑话么?而且,从子之之乱到燕下都落成时间都过去好几年了,再把尸体从坟堆里扒出来一个个砍了再亮出来,这种有碍观瞻又不卫生的事儿是哪个天才的设想?

否定了这两种结论,这骷髅塔的筑造者可能另有人在。这人估计很可能不是燕国人,而是后来打进来的秦国人。

太子丹影视形象

公元前227年,垂死挣扎的燕太子丹派出刺客荆轲、秦舞阳去秦宫刺杀秦始皇。事败二人被杀,当年秦国就派出大将王翦、辛胜统领大军征伐燕国。这次战事在《史记·秦始皇本纪》中的记录为“秦军破燕易水之西”。双方作战地点就在今天易水附近的燕下都。

以这次战略决战的规模和参战部队来说,相信双方死伤人数不会低于十万,而其中多数又得是战败的燕国军队。在这种情况下,秦军会不会筑造骷髅塔来震慑燕国和其他六国呢?

答案是,可能,很可能。

燕下都出土的青铜门环

原因在于,秦国本身就有以斩杀人头数量算军功的传统。而且太子丹刺杀秦王事件会让嬴政格外仇恨燕国。所以秦军在对燕作战中大开杀戒,他们在燕下都筑人头塔来对外炫耀、恐吓也就不奇怪了。

所以,相较而言,这些燕下都的死难者更有可能是燕、秦作战中被杀死的燕国士兵。

本文相关参考及引用资料:《史记·秦始皇本纪》、《中国古代京观现象及其文化解释》等。

,