五代是一段动荡分裂的时期,重武轻文的时代风气迫使士人或隐居山林或避祸南迁;混世苟活、明哲保身的人生态度成为士人群体的主导理念。这使士人普遍带有轻薄浮躁、放纵不羁的习气,以致产生求名躁进、急功近利的行为趋向,具体表现为隐逸、混世、浮薄、功利等四大风气。

在古代中国,素有“士风”之说。所谓士风,就是一个时代士人群体的精神面貌、价值取向和行为方式趋于相近的外在体现。士风不仅是衡量社会文化的重要指标,还是社会风尚和众生百态的映像。五代时期分裂割据严重,武夫当道,战乱频繁,士人的价值和作用长期得不到应有的重视,于是士人的消沉和浮躁之风也日渐浓厚。他们在恶劣的社会环境下或隐或逃,或混世苟活,及时行乐,与盛唐士风不可同日而语。

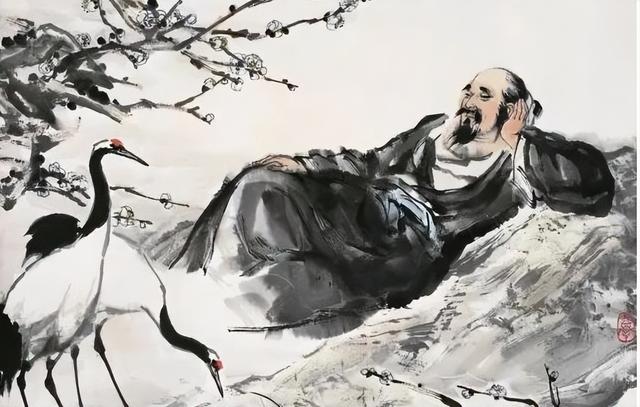

隐逸为古代士人在政治黑暗、世道污浊的时期保持人格独立提供了可能。从这个角度说,隐逸是士人与当局不合作的一种行为选择,是一种逃避行为,也是温和的反抗。因此,隐逸之风大盛则是乱世中士人行为方式最突出的特征。

唐末五代以来动荡的社会局面,尤其是在皇权衰败、藩镇武夫跋扈的分裂时期,士人普遍持有大势已去、无可挽回的悲观心理,丧失了对江山一统、重振朝纲的信心,逐渐背离了传统士人人格,表现出一种无所作为的消沉心态。而五代政权中上下弥漫的重武轻文风气,更使士人的志向无法伸展,命运遭遇悲惨。随着儒家入世观念的淡化,部分士人干脆走上了隐居山林,避祸远遁之路。既然士人标榜的入仕行道不成,也惟有消极守道了。

隐逸为文人士子在乱世中指明了出路。于是,有些士人遂绝意仕进,屡召不起,表现出避身世外,淡泊名利的心志。不问世间事,心远地自偏,隐士们走的是精神上的自我放逐之路。退隐世外,浪迹山水,是避祸保身的最好选择,也是士人独立人格构筑的最后一道风景线。

在武夫当政时期,士人绝望无奈之余,或遁迹世外,不问时事,或辗转漂泊于南方各国,倍受颠簸之苦。这场浩劫使许多文人学士流散四方,为寻觅一方容身之所而历尽沧桑,饱经忧患。他们不论是立身处世还是吟诗颂文,无不透露出沉吟哀痛的气息。五代士人的南迁之风,与中原各个王朝重武轻文风气有直接的关系。

随着文人名士大量南迁,使得北方与南方诸国除了政治、军事、经济上分野外,在文化旨趣和社会风尚上也形成了很大的不同。五代一直至宋,南方尊文好士的风气一直比较浓厚,由此南方文化最终超过北方也并非偶然。南迁士人积极参与了这场文化大迁移,其行为方式也直接影响到了中国古代知识分子在全国的布局。

五代时期,士人不为武人当局所重。他们不管是在朝廷为官还是委身地方幕府,地位大多卑微,且极不安定稳固。无奈之中,他们或仰人鼻息、摇尾乞怜,或混世度日、明哲保身。这种无可奈何的现实避世思想盛行于世,直接导致了士人的混世之风。

士人选择混世的行为方式,是特殊的政治和社会环境促成的一种消极政治心态的反映,实质上是一种对现实的顺从、绝望和放弃。他们选择的不是以道义或职守为己任,而是置身事外,消磨时日。不像有些隐士与当局的不合作还带有温和的反抗之意,他们人生理念的丧失,人格的抛弃,实际已经宣告了自身精神的死亡。

在混世的风气下,传统的士人人格理念在乱世中已经失去了维系世道人心的力量。这与盛唐锐意事功、兼济匡世的积极入世的个人思想和蓬勃向上的时代精神相去甚远。

士人如何能混世保身呢?如“十朝元老”冯道称其临难不赴,遇事圆滑应付。契丹灭后晋,冯道想的不是尽当朝宰相之职责,也不是为民族赴难,而是去主动拜见耶律德光,装疯卖傻,不惜屈膝以事契丹。

如久处官场的冯道、薛融二人,深谙个中天机,士人的自我定位不容他们过多地参问与己无关的军机要务,含糊其辞,蒙混过关不失为明哲保身的良策。虽然他们的言语中尽是避事保全之辞,但细品其中滋味却是盛唐士人精神不复存在的苦涩。

在混世之风下,亦官亦隐的状态使出仕的士人多与政权处于若即若离的关系之中。他们与国家关系疏离,对民族命运淡漠,与其说是朝隐无为,不如说是混世苟活。

五代为武人政治,而士人长期笼罩在武夫淫威下,随时有可能大祸临头。在这种环境下,士人很难形成自己的志节,为保身家性命只得人云亦云,见风使舵,混世度日。不表立场或者说是模棱两可的态度正是五代士人混世之风的典型写照。

封建社会讲究礼,礼是法定的和传统的行为规范,贯穿于社会各个领域,尊“礼”的目的是维护等级尊卑,保持社会秩序。而士人是礼的倡导制定者和坚定不移的维护者,“行为士范”也是士人的传统人格理念之一。

然而在五代时期,武人政权为维护其军功集团的既得利益,长期崇尚军功,袒护武夫,纵容其任情不法,对文教礼制最多是摆摆姿态,而且有时还极尽轻蔑之意。

不重视文治,忽视礼教,导致社会风气沦落,士人在此时多有浮薄无行之举也就不足为奇了。五代乱世加速了士人与传统道德规范的背离。士族的衰落,所谓的礼法家风几被冲击荡涤得一干二净。时风以浮薄放纵为美,于是寡廉鲜耻大行于道,士风大坏。

连举子的行为都放纵至肆无忌惮的地步。士子浮躁轻薄,自然好自我吹嘘标榜,到处露才扬己,而不以为耻。士人浮薄有品行的不端,也有行为方式的不羁,其行为放纵无节以至于荒唐的事例,在五代屡见不鲜。五代时期的士子言行之荒诞不羁,在后世是很难以想象的。

唐末五代之际,浮薄之风日盛,浮薄风气自隋唐科举取士确定以后逐渐成为士林的一大风气。自唐中期以来,寒门庶子急于打破士族之垄断,纷纷锐意功名,浮华躁进,尤以行卷请谒、朋比互援为表现,难免体现出一股新兴阶级与之俱来的浮躁和朝气。而唐末五代,经学日衰,士族势力日下,士子在这种急剧的社会变动中表现得尤为浮躁,以致多有不羁不端之举。直至宋代以来,科举制度日趋完善后,浮薄之风渐衰。

五代时期,政治社会环境虽然堪忧,但很多士人仕进求禄的热情不减,有的士人对功名富贵趋之若骛,甚至于疯狂。这表明盛唐以来建功立业的功名追求逐渐已为追名逐利的名利意识所代替,并更加趋向实用主义。

五代王朝更迭频繁,臣僚士子多以逢迎推戴为急务,以求在新朝获得高官厚禄。五代还有好多官痴,求名躁进的疯狂程度令人叹服。如后唐的李鏻,是活脱脱一个官疯。他虽以进士及第,但不学无术,整天幻想升官拜相。明宗即位,他四处大言当为宰相。

五代士人对功利的追求趋之若骛,极尽各自能事。更有甚者,为求功名前程,不惜牺牲个人或亲人的婚姻幸福。卢损为求仕进,能抱住宰相这棵大树,不惜娶了宰相多年嫁不出去的瞎妹妹;宇文翃为登进士科,竟把女儿嫁给了一个70多岁的糟老头。婚姻本为一生美事,但这二位急名躁进之举,竟如赤裸裸的市井交易。

从科举考试中也可见士子们的急功近利之风。五代后期的贡举中出现了一个反常的现象,按前朝来看,举人应明经诸科的人数剧增,而进士科反而相对冷落,这很明显是当时的功利主义的原因所致。急功近利的五代士人多愿投机取巧,放弃比较难考的进士科,而报考相对容易的明经诸科。

而朝廷因人才缺乏,急于纳贤取士,不得不扩大其他各科的录取规模,这样就造成了一种奇怪的现象,即一次录取进士仅数人,而明经诸科录取竟达百人之多的。虽然五代贡举基本保持正常,但复试次数增多,落选者众,这表明应试滥竽充数的情况非常严重。

五代分裂动荡,一些士人追名逐利、贪财纳贿并不为怪,这都是乱世中得过且过、及时享乐的思想在作祟。他们关心的不是政治理想和社会责任,而是个人的私利和享乐。

如出身名门的郑受益,荥阳郑氏素以士风著称于世,他本人也以文学致身,然而后来渐被时风污染,竟变成了一个内奸外直的贪赃枉法之徒。可见“君子忧道不忧贫”的古训已成空然。故当时有云‘及第不必读书,作官何须事业。’,一语道出五代世风真谛。

五代时期,士风不断向现实、功利的方向倾斜,体现了时代较高的社会认同性,反映了士人阶层的群体心理。一旦形成此风气,又具有一定的社会功能性,反作用于士人,更加促进世风的沦落。

士人病态的行为方式折射出了病态的社会现实,即“贵不如贱,富不如贫,智不如愚,仕不如闲”。于是孔子嗟叹的“天下无道”成了后世士子对五代士风颓废堕落的批判和诅咒。

社会风气的形成演变受到社会政治、经济、意识形态、生活习俗诸多因素的综合影响,也是社会诸因素的产物。五代士风剧变的诱因主要是社会环境的影响。五代战火不息,重武轻文的社会环境使士人丧失了独立的人格,纷纷走上背离传统、顺时听命的道路。他们或避世逃难,或庸碌地苟活在武夫的淫威之下,趋炎附势、混世的现实主义和贪图功名利禄、及时行乐的功利主义弥漫于整个时代。

在民族观念上,五代不只是分裂的时期,还是民族融合的又一高峰。尤其是沙陀三王朝的建立在为汉民族融入新鲜血液的同时,也把少数民族尤其是北方草原游牧部落的观念带到了中原。他们尚武务实的民族精神并不受中土传统道义的约束。这种民族观念的冲击也对传统的士风产生了强烈的影响,也应该对这个时期士风的堕落承担些许责任。

当然,在传统士人人格的影响下,也有一些仁人君子表现出很高的气节,其士行在乱世中尤为难得。如拒绝出仕“伪梁”的司空图、孙郃,为后唐庄宗殉节的张宪,轻财重义的赵凤,不愿以父事契丹的后晋大臣王权,清谨自俭的后周宰相范质,俱为一时之才俊,为史所称。上述士人之言行虽无法改变五代士风沦落之大势,却体现出乱世中士人与时代抗争之不屈,在一定意义上和一定程度上维持和延续了传统士人精神。

,