自古以来,人们都在书法中寻找一种因素来描写书法与人的某种联系,东汉时期的赵壹以《非草书》中说到"心有疏密,手有巧拙,书之好丑,在心与手,可强为哉?"他的意思是说心灵手巧的人写出来的字就好看,但是笨拙的人写出来的字就是丑的。然而,从此开始,人们关于"巧"与"拙"的讨论就一直没有停歇过,"工巧"、"质妍"、"今美"等都是这方面的话题。

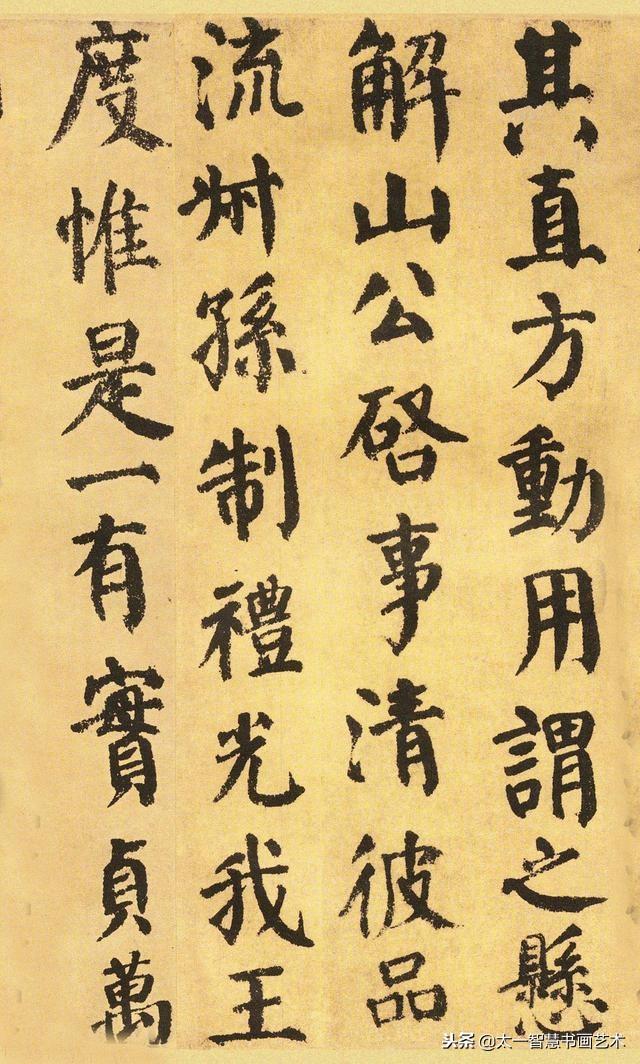

到了北宋时期,大书法家黄庭坚却对巧和拙提出了自己新的判断,他在《李致尧乞书书卷后》的题跋中写到:"凡书要拙多于巧,近世少年作字,如新妇子妆梳,百种点缀,终无烈妇态也。"黄庭坚的这句话,一针见血地指出了书法中应当要多一些拙态,少一些巧媚的东西,就好像一个新娘子在出嫁前的各种点缀,而失去了自我,老远看起来很美,但实际上这些都是点缀、涂抹而来的,根本就没有自己本来的面目。这在书法中的意思也是相近的,是显然的。

关于"巧"究竟是什么意思?巧,本来是巧妙、精巧、高明的意思,在书法中应当理解为巧媚做作,是一种刻意的安排,这种安排既是章法上的布排,也是字的本身的安排,按照黄庭坚的说法,这种安排费工费时,反而会失去书法应有的意义。关于"拙",意思是明显的,笨拙、拙劣,与"巧"是相对的,在书法中,这个拙应当是拙朴之意,是厚道的意思,书法中应当追求一种大巧若拙、大智若愚的精神境界,只有这样的书法,才是真正体现一种自然之道的艺术境界。

从黄庭坚关于巧与拙的论述中可以感受到,他对书法的理想状态实际上是引伸到了人的层面上了,因为书法最终还是体现出人的品格、德行和认识。如前所述,"巧",是巧媚的安排,这种安排则是人的故意,实则失去了书法的自然之妙,从艺术境界上来看,就会让人感到是一种程式化的布排,站在人的立场上来看,这是一种做作,是一种掩饰,但是"拙"则不一样,它是有质有华,"华质相半"的美,这个拙,显示出了人的诚实、忠实、诚恳之意,是一种实在的体现,而去掉了那些狡诈、奸险的一面,是自然的诚实。

不论如何,我们看待黄庭坚书法观点时,要站在他整个书法思想体系上来认识,也许这里所说的"巧"与"拙"只是他书法思想的一角,但可以看出,黄庭坚的书法思想,是以"韵致"为最终目标,这是他的艺术境界,也是他对书法高度的理解。他所追求的这个目标,是建立在人的学识、修养、品德等方面的基础之上的,不能分割,或是片面地认识黄庭坚的书学思想。上文所提的"巧"与"拙"是他艺术思想的重要组成部分,只不过这些都必须要由人来实现之。

本文由《太一智慧书画艺术》平台原创,欢迎关注,带你一起长知识!

,