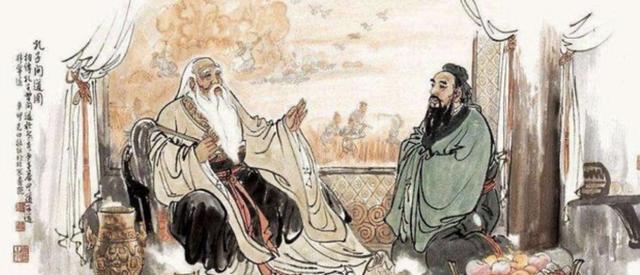

老子与孔子,至少见过两次。

一次是老子游鲁,孔子与老子一起,“助葬于巷党”,为一位朋友主持葬礼。其中老子来主持,孔子为助葬。在两人合作下,葬礼有条不紊地进行着。不巧的是,出殡的时候居然遇到了日蚀,太阳渐渐被黑影遮住,老子马上叫停葬礼,孔子不知其中缘由,认为中途止柩不合周礼,

老子笑了笑:“昔日诸侯从外地赶到京城朝见天子,日出而行,日落而息;使臣出使别国也没有在夜晚还顶着星星赶路的。送葬也一样,不在日出之前出殡,不在日落之后止宿。在夜晚顶着星星赶路的人,只有奔父母之丧或者亡命在逃的罪犯呀!今天我们碰上日蚀,虽是白天却显夜像,此时还要赶路岂不是诅咒送葬之人是戴罪之身或者在奔父母之丧吗?因此“礼”应随机而变,等日时过后才合礼数。”

还有一次是孔子前往“周”地向老子问礼。老子在周都洛阳为官,孔子“听说老子博古通今,通晓礼乐的起源,明白道德的归属,那么他就是我的老师,现在我要到他那里去学习。”于是鲁君就给了孔子一辆车、两匹马,一个童仆随同,到周去学礼。

孔子到洛阳,远远见到老子带人相迎, “孔子适周,将问礼于老子。孔子向老子请教周礼,老子倾囊相授。

辞去,而老子送之曰: ‘吾闻富贵者送人以财,仁人者送人以言。吾不能富贵,窃仁人之号,送子以言。曰: ‘聪明深察而近于死者,好议人者也。博辩广大危其身者,发人之恶者也。为人子者毋以有己,为人臣者毋以有己’ 。孔子从周返回鲁国“弟子稍益进焉”。孔子在老子身上确实学到了不少知识。

可见,老子于孔子,毕竟年长二十几岁,多是教导为主,可以称为“师”。同时,能达到孔

、老这种“圣人”高度的,毕竟少之又少,因此,两人又是惺惺相惜的忘年交,因此,亦可以称为“友”!

然而,师、友之外,两人的思想观点还是有很大区别的,甚至从出发点和本质上是截然不同的。

老子是道家思想的创始人,他的思想出发点在于一个“天”,“天人合一”“道法自然”,而对于世俗的君与民,在他眼里则没有什么区别,“无为而治”才是天之大道!

在治世观点上,老子主张先天下而后国再家,作为君主应以“天下”为先,以厚德载物,为百姓造福,这样遵循自然之道,才能长治久安!

实际上,以此为基础的《道德经》,也是中国传统阴阳相“易”等文化的根基,也是被翻译为外文最多的中国名著。

孔子则是儒家思想开创者,儒家思想讲究的是“入世”,是“仁、礼”,是“君臣礼序”,他的思想更是“王道之学”,更多着眼于人类个体,认为人的品德是决定自身成就的前提,并以此为构建人类社会秩序的基础。儒家更多被历朝历代封建统治阶级所用。

可见,老子和孔子在思想观点上是有鲜明区别的,两种观点的碰撞也就不可避免了。因此,老子和孔子之间又有一定的对立关系。

在后世的今天看来,道家和儒家无疑是春秋时期影响力最大的两个思想流派,作为创始人存在的两个圣人 ——老子和孔子,无论他们的观点思想高下好恶,都对中华民族的发展产生来极其重大的影响,二人这种亦师亦友亦对手的关系,也是各自成就的最好诠释!

,