前日看到今日头条的消息提示,邀请讨论热点话题: “贫居闹市无人问,富在深山有远亲”现象。 在我看来,这种现象本质上就是“雪中送炭难、锦上添花易”,道尽了世态炎凉、人情冷暖、“人情似纸张张薄、世事如棋局局新”。对此,可以从经济学的角度进行深入分析。笔者刚好以前写过一篇经济学随笔(原题《雪中送炭还是锦上添花》发表于《经济学家茶座》2003.3),对此现象进行了成本收益分析,故分享。——题记

一次和朋友聊天,当谈到人际交往时,朋友感叹道:“唉,上天真是不公平。当你陷入困境落魄潦倒需要帮助时,你很难得到帮助,朋友远远地躲着你;而当你事业有成春风得意并不需要帮助时,朋友却纷至沓来对你格外关照。真是锦上添花易,雪中送炭难啊!”言谈之中流露出对世态炎凉、人情冷暖的不满和无奈以及对人际交往中“多一份雪中送炭、少一份锦上添花”的希望和期待。很多天过去了,这一席话一直留在我的脑海中,引发我的深思。

显而易见,雪中送炭或锦上添花涉及三个方面。其一是需求方即接受“炭”或“花”的人,这二者有着明显不同的处境,需“炭”者往往处于逆境,贫穷潦倒,他们大都是社会弱势群体;得“花”者往往处于顺境,事业发达,前途远大,大多是社会强势群体。为了简便起见可将前者假定为逆境者,将后者假定为顺境者。其二是供给方即送出“炭”或“花”的人,他们既可能是逆境者也可能是顺境者。其三就是需求方和供给方的中介即“炭”或“花”,为了分析的方便,假定此“炭”、“花”是指物质或货币付出,代表着一定的社会资源。(事实上“炭”或“花”既可能是物质上的支援也可能是精神上的鼓励,总之都能给需求方带来收益,二者功用相同。)

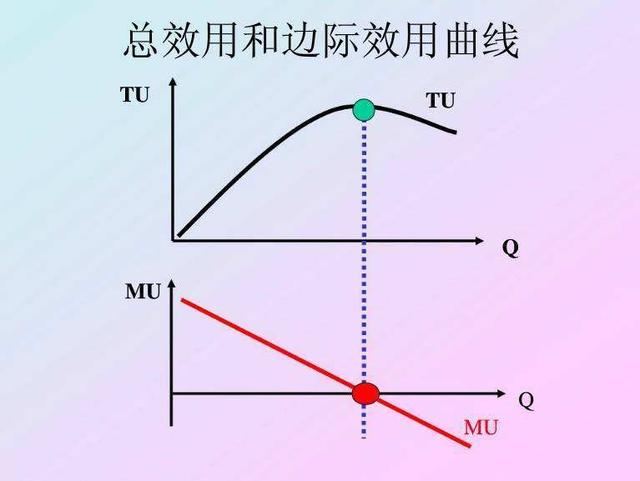

尽管“炭”或“花”都能给需求方带来收益,换言之,都能实现其效益,然而从经济学的角度分析,生活中的“锦上添花多、雪中送炭少”现象却不符合资源效用最大化原则,不利于资源最优配置。效用是指商品(生产商品必然消耗资源,所以归根到底商品可代表资源)满足人们欲望的能力,商品的效用越大,则消费者从中获得的心理满足感就越强。商品效用最大化原则要求每一单位商品给不同消费者带来的边际效用相等。边际效用的概念从总效用概念引申而来,所谓总效用是指消费者消费一定量商品所感觉到的满足的总和。边际效用是指增加或减少一单位商品的消费所感觉到满足的变化。当代西方经济学家认为,随着商品数量的增加,人们从消费中得到的总效用在开始的时候不断增加,逐渐达到最大值,然后又逐渐减少。但是即使在总效用增加的时候,其增量也是逐渐减少,所以边际效用趋于下降,并在总效用达到最大值后成为负数。例如,当一个人饥饿时吃肉包子,第一个肉包子所带来的满足程度最大,随着肉包子吃得越来越多,虽然总的满足感在增加,但每增加一个肉包子所增加的满足感即边际效用却在递减。假设当他吃完第四个肉包子时就已经吃饱,如果再吃第五个肉包子,此时他会感觉胀,乃至非常不舒服,这表明五个肉包子的总效用比四个少,第五个肉包子的边际效用降低为负数。这一现象被称为边际效用递减规律。当代西方经济学家还认为,不仅商品的边际效用递减,货币收入的边际效用也递减。货币收入的边际效用是指每增加或减少一单位货币收入所增加或减少的效用。显然,一个人在年收入为5000元时增加或减少100元,比他在年收入为50000元时增加或减少100元就更重要,或者说具有更高的边际效用。所以,如果将100元(或有价物品)从富翁手中转移给穷光蛋,那么富翁所失去的效用量小于穷光蛋得到的效用量,这100元的效用就增加。据此可知,一定价值的“炭”对于逆境者的边际效用远远大于同样价值的“花”对于顺境者的边际效用,要使这价值相同的“炭”或“花”实现效用最大化,就应该将锦上所添之“花”重新配置,从顺境者手中转移给逆境者,换言之,应该多一份雪中送炭,少一份锦上添花,才有利于实现资源效用最大化。

如此,那为什么现实情况是“锦上添花多,雪中送炭少”呢?诗云:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”同样一个问题,观察的角度不同,结论就不一样。如果不从“炭”或“花”这个中介方的角度分析,而从供给方或需求方的角度来看,结论是:供给者更乐于送出“花”,需求者不会拒绝“花”,锦上添花多,雪中送炭少其实是一种符合理性人假定的必然选择。

经济学假定人都是追求自身利益最大化的理性人,分析人的行为应该从这个基本前提出发。理性人假定人们在行为决策时遵循“成本最小化、收益最大化”原则,首先考虑不同行为的成本和收益,经过仔细比较、权衡,最后选择收益率最高的行为。此外,理性人假定人们追求的是自身利益最大化,而不是他人利益最大化,人们雪中送炭和锦上添花的行为同样遵循这一规则。从供给方的角度看,尽管一定价值的“炭”给逆境者带来的利益大于相同价值的“花”给顺境者带来的利益,但那是属于他人的利益,作为理性人的供给方对此并不关心,他关心的是自身利益。显然,无论是雪中送炭还是锦上添花,他们付出的“炭”或“花”都是一种经济成本,付出成本自然希望能够得到一些回报,换言之,人们希望“投之以桃,报之以李”。假定“炭”或“花”成本相同,他决定“雪中送炭”还是“锦上添花”就取决于二者的预期收益率孰高孰低,而这实际上取决于对方将来的回报能力孰强孰弱。不言而喻,需“炭”者由于大多是逆境者,或者遭受重大打击,或者贫困潦倒,往往泥菩萨过河——自身难保,自顾不暇,哪里还有多大能力回报他人的帮助?即使是那些暂时处于逆境、将来前途广阔的需“炭”者,他们将来的回报能力很强,例如苏秦、范进,但人们很难准确发现、识别出这一类有巨大发展潜力的逆境者,一个逆境者将来到底能否发达有较多的不确定因素和风险性,同时人们大都是风险厌恶者,不愿承担不可预料的巨大风险,所以不愿对即使前途广阔的逆境者送去急需之炭,苏秦、范进发达前的遭遇就是例证。得“花”者则完全相反,他们或者有权有势,或者腰缠万贯,或者事业发达如日中天,总之他们现状非常良好,回报“锦上添花”不过小菜一碟,不在话下。这意味着供给者如果“锦上添花”就能够比较稳定地得到较高回报。所以,供给方自然乐于“锦上添花”而不愿意“雪中送炭”了,苏秦、范进在以后享受的优遇便是明证,正是“贫居闹市无人问,富在深山有远亲”。

也许有人说,人们雪中送炭并不是为了获得物质回报,而是获得精神满足。诚然,人们从雪中送炭、扶危济困中可以获得患难之交的友情,获得乐于助人、慷慨大方的好声誉,可以得到别人的赞誉、敬重与感激,甚至可以像雷锋那样实现自我人生价值,总之可以获得诸如快乐、自豪、自我实现等心理收益,这也是一种莫大的满足。正因为如此,依然有些人对“雪中送炭”乐此不疲,甚至有人甘当无名英雄,匿名捐助素不相识的贫困家庭失学儿童、重病患者等,毕竟人间自有真情在啊!然而,相对于这些精神收益,经济利益是第一位的,是基础,尤其在当今市场经济浪潮下,人们的经济意识空前高涨,人们在做出行为抉择时更 注重的是经济利益,所谓“天下熙熙,皆为利来,天下攘攘,皆为利往”。在大多数人尤其是并不富裕者眼里,雪中送炭所带来的精神收益比起锦上添花能够带来的实实在在的物质收益,其效用要小得多。两利相权取其重,人们还是会更多地锦上添花。

如果从需求方的角度来分析,结论同样是“锦上添花多,雪中送炭少”。因为需求方也是追求自身利益最大化的理性人,不用说逆境者不会拒绝边际效用较多的“炭”,就是顺境者,尽管“花”的边际效用较少,但是只要“花”的边际效用大于零,就能够增加其总效用,顺境者基于自身利益最大化而不是资源效用最大化的考虑,就不会拒绝“花”,除非“花”的边际效用为负效用。但是“花”的边际效用几乎永远不可能是负效用,因为正效用是建立在人的未满足的需要的基础上,只要存在未满足的需要,那么,能够满足这一需要的物品或货币就具有正效用。根据美国著名心理学家马斯洛的需要层次理论,人的需要具有发展性、无限性的特点,当低一层次的需要得到满足时,就会产生高一层次的需要。且不说尊重、自我实现等精神性需要具有无限性,就是为满足生理、安全需要的物质性需要,对于大多数人而言同样具有无限性的特点。正是包括顺境者在内的人对于物质或货币的无限性需求决定了“花”一直具有正效用,所以顺境者对于所有的“花”当然是韩信将兵——多多益善、来者不拒。(顺便提及,国内有一种“高薪养廉”论 ,我认为此论忽略了人的需要具有无限性的特点,“高薪”不能“养廉”。)

可见,尽管人们有“多一份雪中送炭,少一份锦上添花”的良好愿望,而且这也有利于资源效用最大化,但是,良好愿望未必符合客观规律,因而不一定能变为现实。由于人都是追求自身利益最大化的理性人,并且人的需要具有无限性,人们更多的还是选择“锦上添花”,而不是“雪中送炭”。这就是经济学的分析结论,与世态炎凉、人情冷暖之类的道德评价无关。