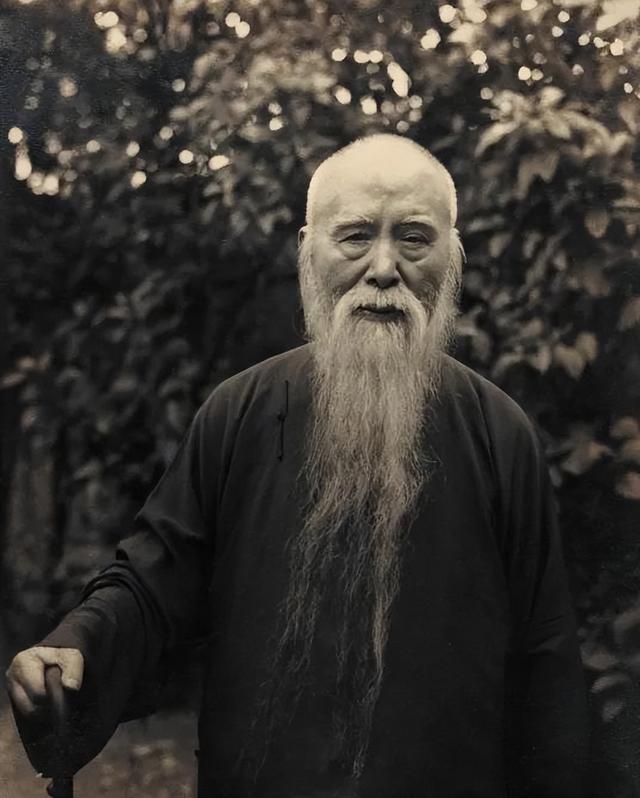

周乾 故宫博物院研究馆员,博士后合作导师,故宫古建专家,国家自然科学基金同行评议专家。曾获国家科学技术进步奖一等奖、华夏建设科学技术奖一等奖。主持省部级以上课题数十项,发表学术论文、文章200余篇,出版著作13种。资料图片

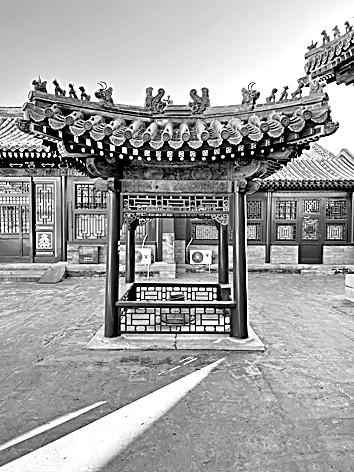

图1 井亭 资料图片

图2 紫禁城中轴线北视 资料图片

图3 太和殿、中和殿、保和殿(从左至右) 资料图片

图4 庑殿屋顶 资料图片

图5 歇山屋顶 资料图片

图6 悬山屋顶 资料图片

图7 硬山屋顶 资料图片

图8 攒尖屋顶 资料图片

北京紫禁城内真的有“9999.5”间房吗

每一位来北京故宫参观的观众,都会眼花缭乱于其数量巨大的建筑。多年以来,民间也一直流传着故宫紫禁城有“9999.5间房”的说法。那么,紫禁城有“9999.5间房”的说法正确吗?

回答是否定的。

在古建筑领域中,4根立柱围成的空间被称为“一间房”,比如井亭就算一间房(图1)。紫禁城自明代初建以来,其古建筑历经明代扩充、明末战火破坏、清代复建、新中国成立后修整等诸阶段。因此,在不同历史时期,紫禁城古建筑的数量并非一成不变。比如在明朝永乐时期,紫禁城房屋总数约8300间。到了明末时,紫禁城房屋总数大约是20000间。清代紫禁城的房屋总数变为约10000间。进入20世纪,故宫博物院成立后,1972年统计,故宫的房屋数量为8707间,2012年统计房屋数量为9371间。

虽然“9999.5间房”之说是讹传,但是客观上也反映了长久以来大家对紫禁城内建筑之多、规模之大的潜在认知。如此规模的紫禁城,自1417年正式开工,仅用了3年便完工,且历经近600年能够保存基本完好,堪称快速、优质的古代营建工程。这一方面体现了我国古代工匠的智慧和高超技艺,另一方面也反映了我国古代大型宫殿建设在规划、组织上和营建技术的科学性。

这种科学性,具体表现在以下几个方面:

首先,材料储备的科学性。紫禁城营建的材料主要包括木材、石材、砖、瓦。这些营建材料的备料,实际上从1406年就开始了。紫禁城营建所需的楠木取自于四川、云南、广西、贵州的深山老林,石材源于京郊房山大石窝村,砖则源于山东临清和江苏陆慕,琉璃瓦源于京西的琉璃渠村。这些材料光是备料就耗时11年。为了保障施工进度与庞大的施工现场的整洁,在明代始建宫殿时,采取了场外加工的办法,这也是现代建筑施工工厂化的雏形。据北京史志文献《日下旧闻考》记载,明初工部曾在紫禁城周边设有神木厂、大木厂、台基厂、黑窑厂、琉璃厂和采石场。其中,神木厂和大木厂为储存木材的地方,台基厂为木构件加工的场地,黑窑厂为烧制青瓦的地方,琉璃厂为烧制琉璃构件的地方,采石场则为对采运的石头进行初步加工的场地。当时施工时建筑材料准备齐全,并且围绕紫禁城清晰码放,有利于工程快速、有序地开展。

其次,人员组织的科学性。明朝永乐时期,参与紫禁城营建的人员众多。《明史·食货志》对整个明代北京紫禁城营建活动这样描述:“明初,工役之繁,自营建两京宗庙、宫殿、阙门、王邸,采木、陶壁,工匠造作,以万万计。”这些工匠分为土作、石作、木作、瓦作、油饰作、彩画作、裱糊作、搭材作等工种,不同工种之间的有序衔接、巧妙搭配,是工程顺利进展的重要保障。除了10万名工匠,还有近百万名劳工参与营建紫禁城。如此数量众多的营建人员灵活分布在紫禁城的空间内,能够做到施工人员之间、不同工种之间互不干扰,有序开展施工,同时还能确保各个宫殿的营建同步进行,使整体工程进展快速而又顺利,当时对人员组织、管理的科学性可见一斑。

再次,营建技术的科学性。紫禁城古建筑以木构件作为建筑的核心受力骨架。从安装技术上讲,各个木构件之间通过榫卯连接,即两个相互连接的木构架,其中一个端部做成榫头形式,另一个构件端部做成相应的卯口形式,榫头插入卯口中,便形成连接整体。榫卯连接的安装方式,不仅是我国古建筑区别于西方建筑的主要表现形式之一,而且还意味着工匠在建造现场只需对木梁进行拼装即可,不仅安装速度快,而且施工质量好、抗震能力强。紫禁城的古建筑历经600年的200多次地震,从未出现过宫殿建筑倒塌的情况。

紫禁城古建筑营建技术的另一个重要科学表现,就是程式化的建筑安装方式。紫禁城的古建筑虽然成千上万,但是这些建筑的基本样式是固定的,其屋顶形式无外乎硬山、悬山、歇山、庑殿屋顶、攒尖屋顶形式中的一种。紫禁城的古建筑群,就是这五种屋顶形式按大大小小的组合方式安装而成,犹如几个专用的模子制作,有大规模程式化“生产”的科技之感。这样的程式化安装方式,使紫禁城的建筑施工有条不紊,加快了营建速度。

紫禁城是谁设计建造的

紫禁城古建筑以雄伟的外观、绚丽的色彩、严谨的形制、有序的构架、优美的造型、精湛的工艺、丰富的历史著称于世。那么紫禁城又是谁设计建造的呢?

刘基(字伯温)是紫禁城的最初规划者。《明史》卷六十八载,紫禁城初建后的宫殿规制与南京皇宫基本相同,且比后者高大壮丽。由此可知,北京紫禁城的建筑布局及样式是以南京明故宫为蓝本设计规划的,而明故宫的规划者则是刘基。据《明太祖实录》卷二十一记载,早在明朝建立的两年前,朱元璋命刘基在钟山的南面规划新的皇宫。刘基对皇城的规划按照古代“天人合一”的星象布局理念来进行,中轴线上的前朝建筑有奉天、华盖、谨身三大殿,内廷建筑有乾清、坤宁二宫,而在前朝宫殿的东西两侧有文华殿、武英殿,在后二宫的东西两侧有东西六宫。而上述建筑布局理念、形式与北京紫禁城宫殿布局完全一致。此外,现存南京明故宫部分建筑遗址,如午门、内金水河、东华门等,其名称、布局和造型,与北京紫禁城对应的建筑亦有诸多相似之处。

江苏泰州人陈珪是紫禁城营建的总规划师和总负责人。朱棣在北京当燕王时,陈珪为其部将。据《明史》记载:建文元年(1399年),朱棣发动靖难之役,陈珪随其南下立下功劳,位居功臣第四位,封爵泰宁侯。另据《明太宗实录》记载,永乐帝朱棣于永乐四年(1406年)下令营建紫禁城,他认为时年71岁的陈珪具有很强的管理和规划能力,遂命其为总负责人和总规划师。永乐帝曾于永乐六年(1408年)六月对陈珪说过,天气逐渐炎热,要多关心体恤参加营建紫禁城的军民,饮食作息要有规律,不要过劳,有病要及时治疗,要让大家知道自己很关心他们。永乐十五年(1417年)紫禁城营建工程正式开工,永乐帝下令将工程营建的大印由陈珪保管,并设立相应的工程管理机构。永乐十七年(1419年),紫禁城的营建尚未完工时,陈珪卒于85岁高龄。

紫禁城营建过程中,涌现了很多优秀的人物,如木工出身的蔡信、瓦工出身的杨青、石工出身的陆祥等,他们对紫禁城的规划、设计和施工都作出了重要贡献。据地方志《重修毗陵志》卷二十四记载,江苏常州武进人蔡信从小学习木工技艺,在明永乐年间参与了紫禁城的营建,负责管理各个施工工种。蔡信因营建紫禁城有功,升职为工部右侍郎。据《康熙松江府志》记载,金山卫(今上海市松江区)人杨青原名阿孙,曾在朱棣的燕王府当瓦工,因为技艺高超,受到了朱棣的接见。在紫禁城营建中,杨青善于心计,能够准确计算工料,对工地上的瓦工和壮工的管理非常到位,因营建紫禁城有功升职为营缮所副。据明代人物传记《国朝献徵录》卷五十一记载,直隶无锡县(今江苏无锡)人陆祥出身于石匠世家,具有很高的技艺,可以把很小的石头雕刻成水池,其中的鱼类和水藻造型也能做到栩栩如生。紫禁城营建的石作工程精美大气,如保和殿后的大石雕等,这都离不开陆祥的努力。

网上曾有传言称蒯祥为紫禁城设计者,这是不正确的。蒯祥是吴县香山(今江苏省苏州市吴中区胥口镇)人,出生于明洪武三十年(1397年),自幼跟随父亲蒯福学习木工技术。据明代史料《皇明纪略》记载,蒯祥于明永乐年间被召入北京,参与营建紫禁城。他具有很强的绘图能力,所绘制的宫殿、楼阁、游廊等建筑都能够受到施工组织者的赞赏。从记载的时间点来看,蒯祥参与营建紫禁城时年龄只有20岁出头,在建筑规划、施工技术、施工管理等方面经验尚欠缺,因而担任工程总负责人或者总规划师的可能性很小。另据清初史学家褚人获所著《坚瓠集》记载,永乐年间紫禁城营建之初,蒯祥随父亲蒯福进京参与营建紫禁城,蒯福为木工头;后因蒯福年事已高,改由蒯祥接任。

综上所述,紫禁城的设计规划并非一个人的成果,而是古人集体智慧的结晶。

紫禁城的中轴线隐含着什么意义

紫禁城古建筑是我国古代宫殿建筑的优秀代表,而位于中轴线区域的建筑则是其中的精华。在这里,“中轴线”是指南北方向的正中心连线。

我国古人根据对天文现象和自然现象的观察与归纳,总结出了中心、中正思想与建筑及建筑群之间的关系,将自然法则与营造法则紧密联系在一起,认为南北方位比东西方位更为重要,其主要原因在于:白天可以根据正午时太阳的投影方向确定南北方位,晚上则可以根据北极星的位置找出南北方位;一旦确定了南北方位,那么东西方位自然也容易确定。

紫禁城从南到北的中轴线建筑依次为午门、太和门、前朝三大殿(太和殿、中和殿、保和殿)、乾清门、内廷后三宫(乾清宫、交泰殿、坤宁宫)、坤宁门、御花园(含钦安殿)、神武门。

从平面布局来看,紫禁城重要的建筑均位于中轴线上,且平面布局方式巧妙而又合理。其中,午门是紫禁城的南大门,是帝王举行重要仪式的场所。午门坐落在凹形城台上,由城楼与两侧的燕翅楼组成,显得高大森严。太和门、乾清门分别是明、清皇帝上朝的地方,其建筑面积不大,但符合古代帝王“御门听政”的执政理念,且门前有开阔的广场,以利于大臣上朝。前朝三大殿是帝王举行重要仪式的场所,其位于三层高高的台基之上,在平面上与台基组成一个硕大的“土”字形,而“土”在我国古代传统文化中寓意皇权。内廷后三宫紫禁城初建时为帝后寝宫,其立面造型与前朝三大殿相似,而平面总尺寸约为前朝三大殿的二分之一,充分体现古代帝王“先有国、后有家”的执政理念。在中轴线建筑确定后,次要的、附属建筑则以左右对称的方式严格排列在中轴线建筑的两侧,其造型相通、命名对称、功能相对应。这种建筑的规划方式,体现了突出中心、凸显中轴线的特点。

从立面规划来看,在东西两侧附属建筑的簇拥下,紫禁城中轴线的建筑犹如一条蜿蜒游动的巨龙,高低起伏,收放自如(图2)。其中,午门是紫禁城的南大门,也是紫禁城内的最高建筑,城楼建在城台之上,犹如升起的龙头。外朝三大殿和内廷后三宫均为马鞍形起伏的高度变化,总体有秩序地由高至低,再由低至高,其屋顶正中的连线犹如贯穿紫禁城南北向起伏的龙身。而北部御花园内的钦安殿及神武门出口,其屋顶正中连线又变得平缓,犹如舒展的龙尾。龙在古代封建王朝时期属于帝王象征,紫禁城中轴线建筑群立面如游龙一般的建筑规划特征,体现了紫禁城中轴线建筑的核心地位和造型艺术。

从空间规划来看,太和殿以南、坤宁宫以北均为由门到门,以及两侧的廊庑围合而成的空间,通过门的连通和贯穿,将每个似乎封闭的空间串成流动的大空间;太和殿与坤宁宫之间的六座宫殿则形成相对独立的空间,它们是帝王执政及帝后活动的场所,具有一定的隐秘性,彼此只能从两侧通过重重门槛和台阶才能抵达。紫禁城中轴线各宫殿建筑虽然是分开布置,但彼此之间并非完全独立,它们相互呼应、相互协调,形成有序的整体。无论是前朝还是内廷的中轴线建筑,彼此之间的广场正中均有一条汉白玉铺成的道路相连,仅帝王能够在上面行走,称为“御路”。中轴线上各宫殿建筑空间形式规整、坐北朝南、突出中心、左右对称,并以御路进行点缀,营造出空间秩序的美感。

紫禁城之名因何而来

“紫禁城”名字的来源与北极星有着密切关系。紫禁城在建成之初被称为“皇城”,到了明万历时期才正式被称为“紫禁城”。那么,为什么明清帝王的居所会被称为“紫禁城”呢?这主要源于我国古代星象。

北极星位于地球地轴的北端。地球自转,而北极星正好处在天球转动的轴上,所以相对不动。三国魏时张揖撰《广雅·释天》记载:“天宫谓之紫宫。”我国古代天文学家通过对天空的长期观测,认为紫微星(即北极星)位于中天,位置永恒不移。古人视其为天帝之居所,称之为“紫宫”。古代长期存在天人合一、天人感应的观念,古代帝王常常自比“天子”。既然“天帝”住在天上“紫宫”,那么“天子”在人间的住所也就被称为“紫禁城”了。

紫禁城的布局则与“三垣”相关。“三垣”即古人星象认知中的天宫紫微垣、太微垣、天市垣。“垣”即围墙之意,古人认为天宫中每个星区都有东西两藩的星,围成城墙形状,故称“垣”。紫微垣是指以北极星为中心的一片天区,主要由东、西共十五颗星组成。紫微垣是古人认为的天帝及后妃居住之所。所以,相应地,紫禁城中皇帝及后妃居住区域也采取类似布置方式,包括乾清、交泰、坤宁三宫,外加其两侧的东西六宫,合计建筑十五座。太微垣位于北斗七星的南方,是古人认为的天帝行政之处。所以,相应地,紫禁城前朝建筑布置就与太微垣天庭建筑布置相仿。太微垣中间有明堂三星,而紫禁城前朝与之对应有太和、中和、保和三大殿(图3)。天市垣位于紫微垣的东南方,是古人认为的天帝聚众贸易场所。相应地,紫禁城的布局也有“内市”,以区别皇城以外的市场。内市位于东华门以东500米左右的东安门区域,并向北一直延伸到玄(神)武门附近,开市时间一般为每月初四、十四、二十四。

紫禁城布局与“四象”亦有关系。西汉史学家司马迁所编《史记·天官书》中,把东、南、西、北四方每一方的七个星宿(星座)想象为四种动物形象即“四象”。其中,东方七个星宿即角、亢、氐、房、心、尾、箕,形状如龙,所以称东宫为青龙或苍龙;西方七个星宿即奎、娄、胃、昴、毕、觜、参,形状如虎,称西宫为白虎;南方七个星宿即东井、舆鬼、柳、七星、张、翼、轸,联为鸟形,称朱雀;北方七个星宿即斗、牵牛、婺女、虚、危、营室、东壁,其形如龟蛇一体,称玄武。“四象”在古代较多用于方位描述,如东汉天文学家张衡所写的天文学著《灵宪》载有“苍龙连蜷于左,白虎猛据于右,朱雀奋翼于前,灵龟圈首于后”。这里的左、右、前、后即指东、西、南、北四个方向。

紫禁城的不同方位区域则巧妙地用“四象”来清晰反映。其中,位于南端的午门在外形上,很像展翅飞翔的朱雀;而位于北端的神武门在最初建造时,命名为“玄武门”,后因避讳康熙名字玄烨而改为“神武门”。紫禁城东侧曾经有长安左门。明清时期科考后,进士名字会贴在长安左门附近的龙棚里。由于在古代民间的认知中,考生一旦金榜题名,其人生仕途即是青云直上,犹如“鲤鱼跃龙门”,因而长安左门俗称“青龙门”。紫禁城西侧曾经有长安右门。在明清时期,每年农历八月中旬,皇帝会在长安右门内进行秋审,即对各省上报死刑案件进行复核。皇帝审核,确认犯人无冤情的,则将犯人押赴刑场问斩;有冤情的则发回重审。因此犯人进入长安右门后犹如入“虎口”,九死一生,因而长安右门俗称白虎门。

紫禁城中轴线的部分建筑位置还与北斗七星密切相关。北斗七星在我国古代是指“天枢、天玑、天璇、天权、玉衡、开阳、摇光”七星。古代人们把这七星联系起来,由于其外观犹如古代舀酒的斗形勺子,因而称之为北斗。北斗七星相对于北极星,位置也是基本不变的,但地球的自转会让人感到北斗星在绕着北极星转。北斗星在不同的季节和夜晚不同的时间,出现于天空不同的方位,所以古人就根据黄昏时斗柄所指的方向来决定季节:北斗星斗柄指东,天下皆春;北斗星斗柄指南,天下皆夏;北斗星斗柄指西,天下皆秋;北斗星斗柄指北,天下皆冬。紫禁城中轴线上的几座宫殿:午门燕翅楼四个角部的阙亭、中和殿、交泰殿、钦安殿的屋顶均为圆珠宝顶,其宝顶连线即为北斗七星形状。其中,午门四个阙亭宝顶相连成勺斗;其余宫殿的连线形成勺柄。紫禁城中轴线采用北斗七星的布局形式,象征着古代帝王被赋予天权,就像天帝掌握了北斗七星一样,“天子”掌握天地统治天下。

从后世角度来看,作为曾经的皇家宫殿,紫禁城的命名、布局中反映的古代天文星象认知,某种程度上可以说是古代封建王朝的帝王试图将王朝统治与自然规律相结合,无疑体现了其历史的局限性。不过另一方面这也体现出古人对宇宙及自然变化规律的主观认识,尤其值得注意的是,古代的能工巧匠们依靠卓越的智慧和杰出的建筑规划能力,最终把这些天文星象的认知清晰地体现在了紫禁城的建筑中。

古人是如何让紫禁城的建筑体现等级的

紫禁城作为明清两朝帝王的专属宫殿,其在营建过程中,体现了浓厚的古代等级文化。

紫禁城古建筑的屋顶等级由高至低的顺序为:庑殿、歇山、悬山、硬山。

庑殿式屋顶是四面斜坡,有一条正脊和四条斜脊,且四个面都是曲面,又称四阿顶。所谓“正脊”,即屋面前后坡的交线;“斜脊”,即屋顶前(后)坡与左右斜坡的交线。庑殿屋顶由于出现得最早,因而建筑等级最高,常用于特别重要的建筑,如太和殿(图4)、乾清宫等。

歇山顶的等级仅次于庑殿顶。它由一条正脊、四条垂脊和四条斜脊组成,故又称九脊殿。其中,“垂脊”即屋顶前(后)坡与侧立面的交线。歇山顶常用于紫禁城宫殿中的次要建筑,如保和殿(图5)、箭亭等。

悬山顶是两坡顶的一种,等级次于歇山顶,其特点为:屋面上有一条正脊和四条垂脊,建筑两侧屋架外露(图6),常用于较为重要的值守用房。

硬山顶等级最低,其造型与悬山顶类似,但建筑两侧屋架不外露,由砖墙封护(图7),常用于普通值守用房。

紫禁城内还有一种屋顶样式叫攒尖顶。这种屋顶的构造特点为:无论屋面有多少条脊,最终在屋顶正上方汇聚为一点(图8)。攒尖式屋顶没有等级,原因是这种屋顶平面样式丰富,比如可以做成方形攒尖端、圆形攒尖、五角形攒尖、梅花形攒尖等。不仅如此,攒尖屋顶没有正脊。这样一来,它就不属于正式建筑了,因而被称为杂式建筑。

紫禁城古建筑的斜脊或垂脊部位,还有数量不等的小兽造型,每个小兽底部与筒瓦连成一体。小兽(不包括仙人)数量与建筑等级密切相关。筒瓦上固定小兽的做法,其最初的原因是为了固定脊部的瓦件。与屋顶其他位置相比,屋脊位置的泥背特别厚,瓦件放上去后容易下滑,为了防止这些瓦件下滑,古人用钉子将瓦件与泥背固定。然而由于钉子长期外露,容易产生锈蚀,因而古代工匠在钉子上又套了个小兽形状的装饰物。这些小兽造型精美,给建筑物增添了美感,正如建筑学家梁思成先生曾说:“使本来极无趣笨拙的实际部分,成为整个建筑物美丽的冠冕。”在古代,紫禁城受等级森严的封建王朝礼制影响,久而久之,这些小兽形状的装饰形成了一定的等级。紫禁城屋顶小兽数目(除太和殿为10个外)一般都是单数,数量从1到9不等。数量越多,则建筑等级越高。

结语

紫禁城建筑是我国古代工匠智慧与汗水的结晶。在其规划、设计、营建等过程中,古代工匠依靠卓越的建筑智慧和建筑技巧,使之充分展现了古人对于建筑乃至历史文化的认知与思考。

紫禁城建筑也因此成为宝贵的文化遗产,其历史、文化、文物等价值,值得深入保护与研究。

,