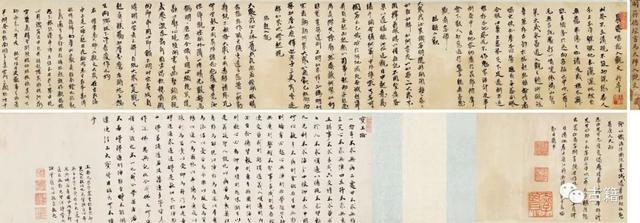

蒋德璟(?-1646 ),字申葆,一字若椰,号八公,福建晋江人,天启二年(1622 )进士,选庶起士,进入翰林院学习,散馆后授翰林院编修,升翰林院侍读,在崇祯年间迁任詹事府少詹事,升任礼部右侍郎,最后官至礼部尚书兼东阁大学士。崇祯十七年(1644 ),作为次辅的蒋德璟,与陈演等七人是明朝最后一批内阁大学士,不过命运却与另六人迥然。其余六人或死或俘,而蒋德璟却侥幸在崇祯十七年与死神擦肩而过。因讨论“练饷”之事,蒋德璟触怒了崇祯帝,于三月二日离任,移寓北京外城。因此,当李自成逼近北京时,蒋德璟得以逃往南方。福王即位,召他入阁,但他固辞不赴召。因此,南京在顺治二年(1645 )被清军攻陷时,他仍在家乡福建。隆武帝在福州即位,他与何吾驺、黄景昉等同时被召。这次因为在家乡,他没有拒绝。然而,一年后的隆武二年(1646 ),他以足疾辞官,该年九月病逝于家乡。[i]在极其动荡的乱世中,身居高位的蒋德璟竟然三次躲过劫难而以寿终,不能不说是异数。[ii]蒋德璟着有《蒋氏敬日抄》十二卷、外集十二卷,崇祯刻隆武元年续刻本,现藏国家图书馆。《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,是蒋德璟对他在崇祯元年任会试同考官的二十三天内的见闻记载。闱指试院。明清时代,科举考试的会试由礼部主持,故称礼闱。在科举考试中,出题、考试、阅卷的数十天内,试院是严格封闭的场所。内外帘间的交通,也只是在送出试题、送入试卷这些环节才发生,且执行者通常不接一语。因此,闱内生活,外人既不易知,而考官则又视为惯例,不会刻意记载。因此,内闱考官如何生活,如何出题,以及如何阅卷,向来不易为人所知,而对于今天的人来说更是陌生。明人文集中的材料,尤其文集中收入的一些辨科场案的奏疏,对此会有零星的透露,但却从不系统。然而,蒋德璟的《礼闱小记》却逐日记载他从接受同考官的委派到放榜出闱这二十三天内的生活,为我们了解明代晚期科举考试的内闱生活提供了一种鲜活的史料。兹以其为主要材料,参以明人文集及科举录中所见的零散材料,将此二十余天之事分“入闱”、“出题”、“阅卷”、“填榜”四个环节逐断叙述,以见明代会试内闱之情状。

一、入闱

蒋德璟《礼闱小记》云:“崇祯元年戊辰,礼部当会试,以考试官请。二月五日丁酉命下,大学士施公凤来、张公瑞图为考官。予叼与同考。 ” [iii]会试通常由礼部主持。《明史·职官志》载:“礼部。……尚书掌天下礼仪、祭祀、宴飧、贡举之政令。” [iv]每届会试,礼部尚书先期要向皇帝奏请。不少会试录的序言都会谈到礼部疏请之事。正德十五年,石珤在《会试录序》中说:“皇上巡狩南服,江淮底平。先是礼部尚书臣毛澄、侍郎臣王瓒、臣顾清以会试天下贡士请,诏命学士臣珤、臣廷相为考试官,往莅其事。” [v]张居正在隆庆五年的《会试录序》中说:“隆庆改元之辛未,复当会试天下士,届期礼部尚书臣晟、侍郎臣希烈、臣大绶以请。” [vi]崇祯元年会试之期临近时,礼部尚书为郭允厚。[vii]礼部的奏疏是在崇祯元年正月二十四日丙戌上的,而且有不少奏请事项。《崇祯长编》载:“(丙戌)礼部条陈会闱十事:一、复房考。万历丙辰更十八房为二十房,己未因之,乙丑裁为十五房,较阅不备。请仍复二十房之旧。一、重本经。《春秋》、《礼记》当遴选专经,以服士心。一、重试录。往者依墨作程,防触忌也。今请仍令主司操觚,以式多士。一、正文体。将时刻中怪诞滥恶字句摘刻刷印,人付一纸,袭用者即行涂掷。一、详批阅。请场后查阅落卷,如手眼未涉,咎在房考。一、重誊对,毋使差落潦草。一、剔弊端,专责外帘关防。一、严分卷。掌卷官就主考前信手派定固封分授。一、速题纸以息叫号。一、禁馈食以免嫌疑。一、肃场规,照乡场搜检之例。得旨允行。” [viii ]奏请的第一件事,即将同考官由天启五年(1625 )的十五人重新调整到二十人,蒋德璟即在二十名同考官内。这二十名同考官,按照晚明惯例,应由十二名翰林院官员、四名给事中、四名六部官员组成。因为会试是衡文,而翰林院素来被视为文宗,因此在这些同考官中,翰林院官员的地位更高,也更受尊崇。蒋德璟说:“各房给谏有带副都御史衔,部属有带太仆寺卿衔者,古未有也,然行坐皆在史官后,亦创见。” [ix]

崇祯皇帝确定的主考官人选,是首辅施凤来和次辅张瑞图。《崇祯长编》误记二人主考会试之任命在二月初六日戊戌。[x]施凤来(1563-1642 ),字羽皇,号存梅,自署澹然居士,浙江平湖人。张瑞图(1570 ?-1641 ),晋江人。两人同为万历三十五年(1607 )进士,施凤来为第二名榜眼,张瑞图第三名探花,同授编修,又同积官少詹事兼礼部侍郎,同以礼部尚书入阁,在天启年间亦均谄事魏忠贤。《明史》卷三百六称:“施凤来素无节概,以和柔媚于世。瑞图会试策言:'古之用人者,初不设君子小人之名,分别起于仲尼。'其悖妄如此。忠贤生祠碑文,多其手书。” [xi]在清修《明史》中,二人均入《阉党传》。《明史》卷三百六《阉党传》称:“庄烈帝即位,……十一月,(黄)立极乞休去,……(施)凤来为首辅。”《宰辅年表》亦记载:“天启七年,(黄)立极,……十一月致仕;(施)凤来;瑞图”;“崇祯元年戊辰,凤来,三月致仕,晋太傅;瑞图,三月致仕,晋太保。” [xii]可见,两人在崇祯元年担任会试主考官时的身份分别是首辅、次辅。施凤来三月致仕,从该科会元曹勋的记载可以确证:“戊辰会试,正考。某幸荷国士之知,未及廷对,而师初服出都门矣。” [xiii ]《崇祯长编》记二人辞职得允的时间在崇祯元年三月癸未,即三月二十二日,[xiv]而该科廷试因故延迟到四月二日,故曹勋说“未及廷对”施凤来已辞官离京。首辅主考会试的做法,近例则有天启年间的例子,但与晚明多以次辅为会试主考官的惯例不同。这也许是施凤来欲借会试以延纳士人,与后来周延儒以首辅主考会试的做法相近。这也成了后来言官弹劾施凤来的一个方面。崇祯元年三月初二日,会试结束刚数天,广东道御史黄仲晔疏纠施凤来:“昔病今愈,眈眈典试。长安传闻,至有谓首辅援近例以自请于皇上者,今执贽及门,槐柳森列,辅臣之欲得矣!” [xv]黄仲晔疏内所列施凤来向皇帝请求主考会试的传闻是否属实不太清楚,但施凤来想通过主考会试来收纳门生的愿望肯定是被人们看得一清二楚了,而这样的做法因为不合惯例而遭诟病和讥讽。

主考官受聘之礼尚不清楚,但蒋德璟记载了礼部“聘”他为同考试官之礼:“是日(即初五日)午,仪部主事高公有闻以币至家,行二拜,即报谒,亦二拜。” [xvi]礼部下设四司,分别是仪制清吏司、祠祭清吏司、主客清吏司、精膳清吏司,而仪制司“分掌诸礼文、宗封、贡举、学校之事” [xvii],会试事宜正在其职责范围内。一般会试的提调官,亦均由仪制司的主事担任。高有闻,号谷虚,山东益都人,丙辰(1616 )进士,历任鄢陵、丘县知县,官至户部主事。[xviii]在家中接受完礼部“纳币” 的聘请之后,蒋德璟就要准备明天进入考场行使同考官的职责了。

同考会试,是件极荣光的事情,因此入闱前先要向皇帝谢恩。蒋德璟记载:“初六日戊戌,入,顶门谢恩。小饭阙右门赵内官家。出东板门,易吉服,候大主考,同宴礼部。主考上坐,史官及给谏对坐,部属旁坐。宴甚盛。遂迎入院。” [xix]皇帝不大容易见,对着皇宫顶门行礼就算谢恩了。蒋德璟的“小饭阙右门赵内官家”,大概不是正式的活动,而仍是个人的自由活动。实际上,同考官接受任命后,虽有义务回避,但行动却并不受限制。这其实对会试的公平性来说是一隐患。陶奭龄《小柴桑喃喃录》曾记载说:“丁未年(1607 ),余上春官,(汤)嘉宾分考,已得旨回避,次日且入帘矣。嘉宾忽过余寓,剧谈久之。余饮之酒,至晡时始去。闱中命题,多嘉宾所拟,其意欲以一二相授,而余绝口不及此,故难于发言而罢。此岂亦有所私,不过以生平交谊,且谓余亦可无忝一第,故至此。” [xx]我们将在下面看到,虽然选择试题的方式主要是䦰题与主考官挑选两种方式,但题目的初拟却都是同考官。因此,同考官想出什么样的题,在会试中是完全可以付诸实施的,而且所拟之题一旦被阄中或者被主考官选中,同考官之前的“以一二相授”无疑就使作弊得逞了。所以,回避制度不严是一个隐患。而且,担任会试同考官的人员一般都从翰林院中挑选,一位资深的翰林院官员出任会试同考官的概率极高。这也意味着,即便有严格的任命之后的回避制度,在任命之前就私相授予自己将在会试中出哪些题也是可能的。这一制度的漏洞,只得靠士人的道德感来弥补了。礼部的宴会,则是正式活动。宴会之后,即送入贡院。

崇祯元年会试考官入院的时间,比通常所见入院时间早一天。一般情况下,初九日考试第一场进行,考试官及同考试官的入场一般提前两天,即初七日入帘。正德九年(1514 )会试,知贡举官及监试官初五日入院,考试官及同考试官在初七日入帘。梁储《正德九年会试录序》云:“二月己亥(初五日)则知贡举臣(李)逊学暨监试御史臣平世用、臣汪赐等先陛辞入贡院,莅事加慎焉。又二日辛丑(初七日),臣储及学士臣毛澄既恭承考试之命,而右中允臣李廷相……等亦均有同考试之责,又相与陛辞入院,莅事于帘内,益加慎焉。” [xxi]隆庆五年(1571 ),考试官张居正“以二月己亥(初七日)偕臣调阳及内外诸执事陛辞入院” [xxii]。但是,遇初七日有大典礼,入闱日期会刻意与之错开,但因为临近考试,一般不能推后,只能提前。嘉靖十一年(1532 )会试,考试官即比平时入闱日期提前两天入院。张潮《嘉靖十二年会试录序》云:“嘉靖壬辰春二月……丙戌(初七日)祀朝日,乃命先二日入院,虽斋禁,亦锡宠宴如制,重求贤也。” [xxiii]崇祯元年会试考官们,虽没有赶上大典礼,却是在初六日入院,比通常初七日入院早一天。入院后,考官们先与外帘官行礼,而行礼地点在外帘的至公堂。至公堂位于贡院中轴线上,明远楼北面。张居正《京师重建贡院记》对明代北京贡院规制有详细记载:“至公堂七楹,其东为监试厅,又东为弥封、受卷、供给三所,其西为对读、誊录一所。” [xxiv]这是外帘最核心的办公场所。至公堂行礼毕,即入内闱。蒋德璟记载说:“至公堂与提调、监试揖,即锁院入帘” [xxv]。进入内帘之后,考官们将开始完全封闭的生活。

不过,尽管完全封闭,闱内生活却不单调。考官们诗酒唱和,其乐融融。初六日刚入闱的那一天,因为没有实质性的安排,每人在安排好的房间住下,便开始寻找同年好友叙旧情了。蒋德璟说:“予房在西第三间。晚,同年合饮,为傅公冠、刘公必达、李公绍贤、张公四知、谢公德溥、朱公之俊,共七人,皆同馆。” [ xxvi]七人非但都是天启二年进士,且一同选入翰林院为庶吉士,故称“同馆”。傅冠,字子京,又字元甫,号寄庵,江西进贤人,刑部尚书炯之孙也,初名元范,万历丙午乡试第二名,后易名,天启壬戌一甲进士第二名,授翰林院编修,官至礼部尚书兼东阁大学士。[xxvii]傅冠生活奢靡,然清兵入江西后起兵抗清,卒以忠义为世人所称。温睿临《南疆逸史》载:“傅冠……崇祯十年拜礼部尚书兼东阁大学士,逾年而罢。家素隆贵,性豪侈,第宅宏丽,田园极膏腴。后房姬妾数十,每游诸姬院,作长夜饮,日旰始出肃客。南都既亡,大兵下江西。副将王体忠破进贤,悉掠其资财妇女,毁家庙,发祖墓。冠乃与艾南英起兵,力不支,闻隆武帝立于闽,因入闽。” [xxviii]傅冠后来被捕殉节,所著有《宝纶楼集》六卷。刘必达,字士征,号天如,湖广承天府景陵县人,天启二年会试会元,出贺逢圣《易》三房,后为进士二甲第十一人,入翰林院为庶吉士,散馆授翰林院编修,充起居注,升右春坊右中允。[xxix]李绍贤,山西平阳府蒲州人,历官詹事府少詹士兼翰林院侍讲学士、户部右侍郎,崇祯十五年甞掌詹事府事。[xxx]崇祯元年同考会试时,李绍贤住在蒋德璟邻近。蒋德璟称:“ 与李公绍贤连房,朝夕尤还往无间。” [xxxi]张四知,山东费县人,庶吉士散馆后授简讨,后入内阁为大学士,清兵入关后降清。谢德溥(1591-1657 )字培元,江西东乡县人,选庶吉士,散馆后授简讨,以省亲杜门不出,崇祯初召入,晋侍读,修两朝《实录》,官至南京国子监祭酒,南明弘光朝廷征为礼部尚书兼东阁大学士,以母老辞,亦坚辞清廷之征辟,殁后门人私谥文贞,有《谢文贞公文集》。清人吴炌于谢德溥《传》中对崇祯元年作为会试同考官之事记载颇简略,说:“崇祯戊辰,召入,分校礼闱,所取多知名士。” [xxxii]朱之俊(1594-1671 )字擢秀,号砚庐,又号沧起,山西汾阳人,选庶吉士,散馆后授简讨,迁国子监司业,着有《五经四书纂注》、《砚庐全集》等。蒋德璟记载说,朝廷对会试考官供应极其优厚:“以求士之故,优异主司。……初七日下马宴,十一、十四、十七俱有大送、小宴,廿四日上马宴,计二大宴、三大送、三小宴,皆折价。又房中米麦酒果器物,纤悉具备,而每日送程亦不赀,它费尤钜,皆礼部事。” [ xxxiii]

二、出题

考官的工作从初七日正式开始。初七日主要的事情是进行分工,以便于接下来出题阅卷各有专责。分工主要是按“经”来分配考官。蒋德璟记载:“七日,会经堂会揖。出,聚奎堂揖主考,遂分经,予得《诗》二房。各房交相访。午下,《诗》六房会题,同饮。 ” [xxxiv]会经堂在贡院内闱诸建筑中的作用不是特别清晰,但其左右是同考官们居住与阅卷的经房,因此可能是方便同考官们活动、聚集的场所。所谓“会揖”,正是同考官们集合一同前往聚奎堂谒见考试官的前奏。孙承泽《天府广记》载:“其后为会经堂。堂东西经房相属,凡二十有三楹。” [xxxv]如前所述,蒋德璟居住在“西第三间”。会揖之后,同考官一同到聚奎堂揖见主考施凤来、张瑞图。张居正说:“聚奎堂七楹,旁舍各三楹,主试之所居也。” [xxxvi]因此,聚奎堂是主考官居住和阅卷之所。而且,聚奎堂也是出题、填榜之所,因此是闱内最核心的建筑。

揖主考毕,主考官对二十名同考官进行“分经”。蒋德璟对分经过程没有详细描述。考之该科进士金声《会试卷》,考卷之上有“易一房师谕德何、易二房师赞善金、易三房师赞善丁、易四房师侍讲刘、易五房师简讨谢”的批语,最详细的批语则出自“本房座师都给事中许”,[xxxvii]应是易六房的同考官。“易一房谕德何”,可能是当时二十名同考官中资历最深的何吾驺;“易三房师赞善丁”,当即右赞善丁进。《崇祯长编》载,崇祯元年二月甲午(初二日),“内阁题升……修撰……丁进为右赞善” [xxxviii]。“易五房师简讨谢”可能是谢德溥。蒋德璟为《诗》二房同考官,而下午“《诗》六房会题”则表明《诗》经亦有六房。剩余的考官,当为《尚书》四房,《春秋》、《礼记》各二人。崇祯元年二十名同考官的分经情况大概如此。会试分经阅卷的原则,一般是由治某经的考官分阅某经。但是,这种情况在晚明某些科曾有过一些变化。例如,在万历年间,朝廷曾于会试中实行“易业衡士”的政策,即,一个以《易》为本经获得科举成功、精通《易》的房考官,不能阅《易》房的试卷,要改去阅《诗》房的试卷。[xxxix]这种政策的出台乃在万历二十五年。该年,礼部议覆御史周孔教等人条议科举事宜,其一即“ 议调房”:“《易》、《诗》、《书》三经考官,大抵不乏。惟《春秋》、 《礼记》孤经偶缺,许以他经年深翰林充数阅卷,其孤经考官不许与他经调阅,庶乎关节窦尽塞,议论之端自消。” [xl]按照这一规定,《易》、《诗》、《书》三经的考官是常对调的,而《春秋》、《礼记》两经不准调房。这样做的目的, 是为了防止经学上有渊源的人相互援引。即便是礼部在会试前“重本经”的请求,也只是对《春秋》、《礼记》二经而言。蒋德璟虽然未说,但从别的资料看“易业衡士”的政策仍然在执行,如以《诗》为本经的谢德溥便被命阅《易》卷。谢德溥《戊辰房稿序》云:“余不佞,通籍以《诗》,兹岁分校,则承乏于《易》。” [xli]与“易业衡士”相关的另外一种情况是,某些精通某种经的考官由于门人或同乡之人在参加会试,为了避嫌,也会主动请求改阅其他经典的考卷。例如,万历十六年(1588 )顺天乡试,同考官沉璟“初入帘时,以同乡士子多习《书经》,坚请回避,而众论不可” [xlii]。万历三十五年,晋江人黄国鼎(1556-1618 )分校礼闱,“念里中孝廉多治《易》,请改阅《诗经》,主试从之” [xliii]。但是,也有可能并不是所有同考官都要改阅自己本经之外的其他经典,如蒋德璟同年刘必达治《易》,应该分校《易经》,很可能是金声提到的“易四房师侍讲刘”。另外,《礼记》房同考官之一有蒋德璟的同年朱之俊,以其在该科取中黄冈王用予。陈名夏《砚庐诗序》云:“先生(朱之俊)戊辰中以《曲台礼》拔黄冈王宜苏师。” [xliv]总而言之,该科分经的过程毫无波折,故蒋德璟并没有太多著笔。下午,《诗经》六房同考官“会题,同饮”。会题则《诗经》六房的考官将各自拟好的《诗经》考题汇集到一处。至此,一天事毕,可以饮酒少息,于是《诗》六房的六位考官便聚在一起饮酒。

初八日是最重要的日子之一,且因为涉及首场的出题,故保密最严。蒋德璟记载:“八日,会揖。用衬衣,自是早揖皆衬衣。是午,二主考遍视各同考房,扄诸役房内,吉服,偕谐聚奎堂,序坐。四围严锁无漏处。” [xlv]考官们须穿衬衣不知是何讲究?考官的童仆们都反锁房内,正是为了保密。关于出题,万历二十五年曾有过规定。当时礼部覆河南周孔教、兵科给事中白瑜条议科场事宜,其中一条即“议出题”,称:“ 先将经书分第书签,如《论语》作二十签,共入一筒,《孟子》作十四签,共入一筒,以至《学》、《庸》五经皆然,信手掣签,择其一登写题纸。” [xlvi]这种抽签的方法在崇祯元年依然沿用,但程序似乎更为复杂。出题从中午正式开始。由于《五经》义的题目先一日已由同考官分别拟好,并且汇集一处,只待主考官择取即可。《四书》义题是每位考生必答之题,事涉重大,所以必得两名考试官、二十名同考试官齐聚一处出题,以示慎重与公正。蒋德璟载:“故事,主考上坐,同考翰林年深二人为领房,对坐,余皆傍坐。揭《四书·论语》为十签,得'述而'、'泰伯'二章。《大学》为二签,得'圣经至治国'章,《孟子》为三签,得'上孟'。各房《四书》各拟三题,上之主考。主考复每题摘其三纳笥中,授领房何公吾驺阄之。” [xlvii]从蒋德璟的记载可知,《四书》义的出题步骤有四步:(一)首先用抽签的方式确定出题范围,即要出的题所在的章节。《论语》二十篇,分十部分,每两篇为一签,依次为“学而第一、为政第二”、“八佾第三、里仁第四”、“公治长第五、雍也第六”、“述而第七、泰伯第八”、“子罕第九、乡党第十”、“先进第十一、颜渊第十二”、“子路第十三、宪问第十四”、“卫灵公第十五、季氏第十六”、“阳货第十七、微子第十八”、“子张第十九、尧曰第二十”等十张签,而阄得“述而第七、泰伯第八”两章,从而确定了这次会试《四书》义中《论语》的考题目必须从“述而第七”、“泰伯第八”两篇中出题。《大学》篇幅较小,分为两签,从“康诰曰:'克明德'”起到“所谓治国必先齐其家者”之前为一签,从“所谓治国必先齐其家者”开始到《大学》结束为一签,而所阄得的“圣经至治国”章,指《大学》的上一段。《孟子》分“上孟”、“中孟”、“下孟”,而阄得“上孟”,其各自起止尚不明确。(二)同考官在《论语》、《大学》、《孟子》已选定的出题范围内各出一道题,每人分别出三道题,汇集起来即《论语》20 道题、《大学》20 道题、《孟子》20道题;(三)主考官在《论语》、《大学》、《孟子》三种经典的各自20 个由同考官们提供的备选题目中各选出三个备选,即《论语》3 道题、《大学》3 道题、《孟子》3 道题;(四)由资历最深的同考试官负责抓阄,为《论语》、《大学》、《孟子》三种经典从考试官遴选的各自三道备选题中各阄取一道,从而确定最终的会试《四书》义考题——《论语》一题、《大学》一题、《孟子》一题。可见《四书》出题屡屡使用抽签的方式。正因为此,后人谈及会试出题时干脆称之为“阄题”。清初名儒魏裔介(1616-1686 )在《庚戌科会试录前言》中说:“康熙九年,岁在庚戌春,复当会试天下士。时上命臣裔介、臣鼎孳、臣清、臣逢吉典厥试事,率同考官十有八人,赐宴于仪部,乃入棘闱,锁院,至期阄题。” [xlviii]

崇祯元年会试出题,负责最后亲手阄题“领房”何吾驺(1581 -1651 ),字龙友,号象冈,初字瑞虎,晚号闲足道人,万历四十七年(1619 )进士,是崇祯元年会试中资历最深的同考官。他从《大学》的三道备选题中阄得“帝典曰:克明峻德”一题。蒋德璟记载说:“《大学》初得'帝典曰:克明峻德'。予私谓傅公曰:'上初登极,东西虏警,克明二字如何?'傅公遽宣言之主考,即易以《康诰》全章,又犯'克明'二字,因再易'身修'三句。《论语》抽唐虞之际二句。《上孟》抽'国人皆曰贤'四句。” [xlix]科举出题是规避一些忌讳的,因此晚明人其实常会感叹能出的题越来越少了。何吾驺所阄题内“克明”二字便犯忌讳,于是改易《康诰》全章。然而,“康诰曰:克明德”一题,同样有“克明”二字,不能用。最后只得改用“身修”三句,即“身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平”。之后,再通过阄签的方式,《论语》题阄得“唐虞之际,于斯为盛”,《孟子》题阄得“国人皆曰贤,然后察之,见贤焉,然后用之”。[l]各经的经义题因前一天已然汇集,这时候的出题就比较快了,只须主考稍加选择即可。蒋德璟分校《诗经》,“《诗经》六房合二十四题,则主考信笔用其四,他经亦然,遂罢宴” [li]。从金声《会试卷》可知,该科《易经》义四道题分别是:“与日月合其明”;“六五,或益之十朋之龟,弗克违,元吉。象曰:六五元吉,自上佑也”;“古之聪明睿智,神武而不杀者夫”;“鼎取新也” [lii]。从出题过程看,拟题之责在同考官,而选择题目的权力在主考官,特别重要的《四书》义题则是在主考官选择之后再辅以抽签的方式,以确保公平。

出题完毕,接下来就是督率工匠们刻印。蒋德璟记载:“诸刻印匠在皆堂,予辈督之不停手。坐达旦,疲甚。刻版仅三副,二鼓刻始竣。印六千纸,黎明始竣。” [liii]印刷题纸的量为六千张纸,表明该科考生的数量已近六千人。之前崇祯元年正月,还发生过一件事情。正月二十四日,“丁卯(1627 )科副榜贡生王璘以御极首科,求准同中式举人一体会试,具疏投通政司。司以非例,不为封进。璘等遂自于会极门投入。通政使吕图南以违制乱法纠之,并请申饬接本内臣,以遵祖制。从之” [liv]。王璘参加天启七年乡试未能中举,列名副榜,没有资格参加崇祯元年的会试。但他投机上疏,想借皇帝登极首科的理由让那些副榜上的人与举人一起参加会试。这明显违反祖制。而且,两京及各省举人实行定额之制,本就是为保证参加会试人数能控制在一定范围内。若是采纳王璘的建议,与考人数将大大增加。出题涉及到了刻版的问题。已知《四书》义题三道,共43 字,《易》经义题四道共53 字。我们可以假设每一种经的四道经义题目总字数平均在50 字左右,则推测将要刻印的《四书》题和《五经》题的总字数约在300 字左右。按照雕版印刷史家们的估计,在明代,一个刻字匠一天可以刻100 个字,熟练工匠则可以刻150 个字。[lv]要在半天的时间内完成300 个字的制版,就不能有间歇时间,要求“不停手”,而不停手的前提可能是让工匠不断轮换。即便如此,刻完300 字,已然是深夜了。而且,为了保证接下来的刷印工作能顺利完成,版准备了不止一副,而是三副。包筠雅先生调查后发现,“一个工人每天印书页数的估计差别甚大,从几百张到五六千张不等。一种可能的估计是,一个有经验的印工稳稳当当忙活一天可印两三千张” [lvi]。可见,如果只有一副版,从二鼓到黎明,六七个小时内根本无法完成刷印六千份题卷的工作。即便三副版同时开印,六千份试卷也要求刷印工匠轮换不停手。这显然是繁忙和疲惫的一个夜晚。第二、第三场考试的前一日均如此。蒋德璟说:“十一日出二场题,十四日出三场题,皆如之。” [lvii]

出题并刻印题纸完毕,已是初九日的黎明。考官们一是将首场的《四书》、《五经》义试题用黄纸誊写,用筒密封后交由刚刚在正月二十五日才被任命为礼部尚书的孟绍虞[lviii ]进呈皇帝;一是将已印刷好的题纸交由礼部提调官领出分发给应试举子们,而且速度要快,否则考生容易喧哗。蒋德璟记载:“其用黄纸书题纳筒裹以果袱者,当进呈。击板,揭帘。大宗伯至,立帘下,距丈余。执事者以筒授宗伯。捧而出,不交一言。礼部题调官领题出,散诸士。” [lix]向皇帝进呈试题,大概表示考官不敢自专。清代更进一步,会试及顺天府乡试第一场的考试题目均要在名义上由皇帝钦定。[lx]有意思的是,内外帘间的传递均有信号。内帘向外帘传试题如此,外帘向内帘递呈试卷亦如此。黄洪宪谈到顺天府乡试“自来外帘击云板,由转穴内进卷” [lxi]。当然,可能在十五世纪末时,内外帘传递信号是钟声。王鏊《试院赠外帘吕推官卣》诗云:“棘垣深琐夜厌厌,每听钟声识外帘。咫尺相看成不语,两心对越幸无嫌。青镫晃晃官曹接,白战沉沉号令严。一月春光人不见,归来庭草落红纤。” [lxii]信号虽不同,彼此相隔距离无论“咫尺”,或是“丈余”,照例却是相同地一言不发,以免嫌疑。蒋德璟所记的“礼部题调官”,应为“礼部提调官”之误,他们负责将题卷领出,发给准备考试的举子们。至此,考官们初九日的工作才能放松下来。在外帘,领出的试卷在发放给应试举子们之前,大概还要由礼部钤印。从嘉靖四十四年监试御史李邦珍条上革弊四事的奏疏来看,这个程序是必须完成的:“举人试卷,礼部印钤既完,送提调官收领,临期举人入场,至大门内验票领卷,以防洗改脚色及彼此交换之弊。” [lxiii]

初十日,考生试卷还在外帘誊录和对读,尚未送入内帘,而第二场考试出题要到十一日才进行。因此,初九、初十两天,考官们的生活较为清闲,能够有大把的时间宴饮。蒋德璟记载:“九日,午后大雷雨;晚,《诗》六房同饮;十日,六房及魏都谏复饮。晚,七同年饮。”即便十一日出题,但第二场论、表、判等公文出题相对比较简单,考官们也仍然有时间聚在一起饮酒。蒋德璟记载:“十一日,魏及吴都谏过饮。此后卷到,各赍心批阅,不复聚饮矣。” [lxiv]十一日以后,考官们开始投入到紧张的阅卷中。

三、阅卷

阅卷是考官们最核心的工作。崇祯元年会试,考官们最终要从近六千份试卷中挑选出三百五十份,而挑选的工作主要由各房的同考试官来完成。蒋德璟记载说:“十二日卯至十五日酉,初场卷次第到。予房得卷二百八十四,内南百三十一卷,取十一;北卷百十卷,取七;中四十三卷,取二。共取二十人,备卷六人。中卷有四,皆奇,而扼于额。乃别房有中卷五十而取一者,似不均。” [lxv]蒋德璟分阅了284 份以《诗经》为本经的考卷。这个数量与六千份考卷由二十名考官分阅的平均数比较接近。分卷的程序,按之前礼部的奏请,“掌卷官就主考前信手派定,固封分授”。明初会试分卷,最初不在朱卷上做记号。从《万历三十二年余懋孳会试朱卷》看,朱卷的封面上只有四位同考官及两位主考官的批注及“第二百三十六名余懋孳”的名次,以及“第壹场,南书命玖”的印记。[lxvi] “南”表示余懋孳属于“南卷”,因为他是南直隶的徽州府婺源人;“书”表示余懋孳的本经为《尚书》;“命玖”中的“命”可能以《千字文》区分号舍所在的区域,“玖”是余懋孳参加会试中考试的号舍在“命”字区内第九号。因此,至少从万历三十二年会试个案看,分卷后不做某经某房的记号。但由于万历三十八年“隔房取士”现象太严重,会元韩敬、杨嗣昌、夏嘉遇等人皆隔房取中,因此朝廷在万历四十年下令禁止隔房取士,而防范的措施便是“分卷之初明用号印” [lxvii]。这种做记号的方式,应该就是在朱卷的封面上打上“某经某房”字样。 清初魏象枢(1617-1687 )谈及清初“分房阅卷” 还提到阄分及编号,说:“夫分房阅卷者,每官阄分朱卷若干,即于卷面上打'某经某房'印子,亲手注批。……若所取者公,通国之人皆知之,且称某房得人之盛矣。” [lxviii]这大概是沿袭了万历四十年以后的制度。

蒋德璟提到会试中式名额的细分问题。众所周知,自明代宣德正统以来,会试录取名额的分配不仅要按经分配,还要按南北中卷的比例分配。这种分经分地的政策在明代初期已然实施。正统元年(1436 )会试考试官陈循说:“正统元年之春,余忝预考礼部会试。是时有司奏定以四方分为南、北、中三等取士。榜所取止于百人,南十之六,北十之三,中十之一。又分经之分寡,每经七取其一,《书》最多,《诗》次之,《易》、《礼》、《春秋》又递次之。左限右隔,是以各方之士同治一经往往自相战取先后。虽有该博之学者,不得以此而胜彼;虽无超卓之才者,亦可以此乙胜甲。定制所在,纵智者亦无如之何,此余所为不能无弃璧之叹也。其《书》卷之佳者,尤两倍于正榜所列。……泰和萧栾彦清以《书》经领乡举于数年之前,而始来礼部。于今其文词于南方《书》卷选次在数十人之内,南方书卷备百人之选者止十有八人,余虽佳无如之何也。” [lxix]对《正统元年会试录》的分析表明,该科会试录取一百人,南、北、中卷分别 是60 人、30 人和10 人;《尚书》经录30 人,其中南、北、中卷分别是18 人、10 人、2 人。[lxx]但是,从蒋德璟的记载来看,崇祯元年会试录取名额其实不但分经,分南北中卷,而且具体落实到了各房。也就是说,崇祯元年350 人的录取名额,要先分配给《诗经》若干名额,而这些名额又在《诗经》六房中分配,而各房又要保证房内的考卷按南北中“ 55 :35 :10 ”的比例取定。蒋德璟《诗》二房有20 个名额,按比例南卷拟录11 人,北卷拟录7 人,中卷拟录2 人,分毫不爽,丝丝入扣。但是,同一房内要批阅的南、北、中卷的数量可能又不是按这一比例分配的,这就造成了一定的不公平。还以蒋德璟的《诗》二房为例,南卷131 人取11 人,录取率是8.4% ;北卷110 人取7 人,录取率是6.4% ;中卷43 人取2 人,录取率是4.7%。而且,蒋德璟还提到“别房有中卷五十而取一者”,录取率更低至2% 。这样的比例,明显有利于南卷,而最不利于中卷。这说明,虽然各房的录取额已按南北中卷的比例配定,但分发到各房的南北中卷的试卷数量却并不是按同一比例分发的。之所以造成这样的情形,很可能因为考卷陆续送入,分卷也主要按经进行,而没有严格顾及到南北中卷的数量分布,其随意性比较大。当然,并非每一科会试在分卷时处理南北中卷问题时都是如此随意。黄佐(1490-1566 )“会试充同考试官,阅北《春秋》卷” [lxxi]。既然只阅北卷的《春秋》卷,就说明在黄佐任同考官的该科会试中,至少《春秋》卷是严格地按南、北、中作了区分。

限于各房名额是既定的,各房的考官经常要对优秀的试卷间做出取舍,即使遇上自己满意的试卷,可能也会因为额满而无法再向上推荐。不过,在晚明会试阅卷中,确曾出现过跨房取卷录取的事情,即一位同考官录取名额已满,再遇上别的优秀考卷,可以推荐给别的房考录取,但那位考生因此就要算成别的房考的门生。例如,万历三十八年(1610 )会试,杨嗣昌、夏嘉遇二人考卷原在《书》四房中,为房考张之纪取中,因《书》四房已取满,便借隔壁房朱世守的名额取中二人。杨嗣昌《投缴朱卷揭》自述:“职庚戌(1610 )会试叼中第二百三十二名。自放榜后,谒见座师。当蒙本房吏部朱老师玉槎公世守面谕:'杨嗣昌、夏嘉遇两卷,系《书》四房主事张瑞石公之纪取定正卷,因中额已足,本房借中之。'随谕职与嘉遇可往张处谒见。及见张老师,面谕亦然。职之隔房借中,与嘉遇始末正同。” [lxxii]杨嗣昌、夏嘉遇二人虽是受张之纪取中,但因借用朱世守房内之额,二人遂为朱世守的门生。但是,“隔房借中”的做法容易引发外界不必要的猜测,因此若非特别惜才的房考,断不会去冒这种嫌疑。蒋德璟也感觉本房还有四份中卷“甚奇”,但限于中卷名额只能录两份,也没有再去积极借用别人的名额。这不是蒋德璟不愿争取,而是从万历四十年(1612 )起,礼部覆议“禁隔房取士”,“有私相更换得以中式,即系关节”,奉旨依行。[lxxiii]况且,中卷分配到各房名额本来就很已经很少了(按照中式人数百分之十的比例,中卷总录取的名额35 人,平均分配到各房还不到2 人),《诗》二房已有中卷名额2 人,相对前谓“别房五十人取一人”的境遇已是优待了,所以更无隔房借中的可能性了。这种遇上优秀试卷而取取名额已满的情况,表明同考试官们可能不待全部阅完试卷时就已经用完了所有的名额。其中原因,部分是因为主考官会不断地催促同考官尽早送呈拟录取的试卷。十五日,最后一场考试尚在进行的时候,主考官就会迫不及待地开始催促同考试官送呈拟录取试卷。蒋德璟记载说:“十五日,主考索卷急,以四卷先之,余亦续送。”又记载说:“二场卷十六至十八日次第到。三场卷十八至廿一日次第到,然去取则二十内已定矣。” [lxxiv]可见,在十六日第二场考卷陆续送入内闱时,至少蒋德璟的《诗》二房已经确定了四位中式者人选。二十一日,第三场的试卷完全送达时,录取名额在前一天二十日已基本确定。从这种时间上的急促性看,就更能理解何以科举考试的第一场《四书》义及《五经》义考得好坏会直接关系考生命运了。所以,万历年间的礼部尚书沉鲤乃至于说:“乃今中式者第主经书义,五策疣赘耳。” [lxxv]当然,虽然同考试官会因为有些试卷未能入选而感到遗憾,但是如果碰到特别优秀的后出的试卷,即使没有名额,也是可以后来居上,向主考官申请替换之前已录的某份试卷。陶望龄记载:“当万历乙未(1595),予从黄庶子辉、潘吏部洙偕为会试同考官。潘君怀二牍视予曰:'此一取一废矣,君以为何若?'予曰:'君所废,其人佳士,不可失也。'潘君曰:'然业既裁定,当奈何?'复以视平倩。平倩益振袂言:'君可惮百反耶?吾二人助君。'为请,竟废取者,取废者。” [lxxvi]从这一记载看,遇上特别优秀的试卷,同考试官可能而且制度上也允许不“惮百反”,进行改录。

同考官们所批阅的试卷是业已用朱笔誊录一过的朱卷,卷面上不透露考生任何信息,只能以文取人。因此,同考官阅卷过程虽然紧张,但并不会有太大压力,更不需要回避,彼此间常相往来,拿着试卷四处找人鉴赏,就其优劣进行讨论。分阅同一类经典的考官,倘有怜才之心,见到好的试卷,本房主考犹豫不决的,还可以拿到自己房中取中。即便不分阅同类经典的同考官间,往来也是没有顾忌的。蒋德璟自述在阅卷的那段时间里,“七同年时相过评隲为快” [lxxvii]。各房同考官的主要职责,是选出优秀的可以录取的试卷。当然,选择时主观性却很大。考官们阅卷的同时,不免由考卷上的文章对考生本人有一些联想,而这些联想也会影响到最后的选择。与金声同在《易》六房的宣城人张国臣(字翼明),就不幸在许姓房考的揣摩之下落选了。金声记载:“余戊辰初谒房师。师为余称闱中得一牍太奇,以其大奇而想见其人,以为不羁少年、贵介公子也而抑之。问姓名,翼明也。” [lxxviii]阅卷标准的主观性太强,落选的人只得感慨命运了。同考官们之间的“串门”,也或好或坏地会影响到考生的命运。陈昌积在嘉靖五年(1526 )参加会试,考卷在同考官蔡昂房中,最终落选。陈昌积的门人崔凤征在《龙津原集序》中谈及其前后的过程说:“嘉靖丙戌春试,宫赞鹤江蔡公得吾师陈悟山先生试卷,甚奇之。已取置本房第一。既致疑其论首“弥缝”二字太涉倔奇,欲寝不上。会洞野廖公过访其帘室,出是卷与览,再三赞决,必置之首选。蔡忽疑廖有他肠,竟落其名。揭晓之后,折其墨卷以示溪田马公。公叹曰:'这样秀才,粘着就该首取,今使之沦落,是我考官失了天理。'蔡公闻语加悔。甫出场屋,先访师于寓舍,留住京师,卒业太学。” [lxxix]原本蔡昂略有犹豫的陈昌积卷,因为受到其他房考官的激赏,竟为本房考官所忌而成了落卷。当然,房考官在遴选中式试卷,通常要多遴选几份,称为“备卷”,以备正额内试卷万一出现问题时可以替补。蒋德璟填榜时手上就准备了六份备卷。认真的同考试官,还会反复翻阅那些落选的试卷,以免遗落了真才。蒋德璟自称自己“凡落卷必五覆” [lxxx]。负责任的主考官也会叮嘱同考官们多检阅一下落卷。嘉靖三十八年(1559 ),会试主考官李玑“语同试者更搜之弃卷中,分阅合校加详焉” [lxxxi]。考官紧张阅卷同时,十七日,朝廷规定:“以熹宗山陵,殿试举人改于四月初二日” [lxxxii],而不是惯常的三月十五日。那些即将会试中式的举人,离成为进士的时间又要晚上半个多月。

同考官紧张阅卷的同时,主考官也不会清闲。谨慎小心的主考官,或许对同考官不能完全放心,分卷前会对所有的考卷浏览一过,甚至将一些他认为比较优秀的试卷记录下来,做到心里有底。温仁和记载他和张衮主考嘉靖二十年(1541 )会试时,“朱卷匦入,仁和、衮次第㮣阅于聚奎堂,有特出者手自籍记,而后分授诸同考” [lxxxiii]。照蒋德璟的说法,从十二日卯时至十五日酉时,初场的朱卷次第送到。主考在这几天的时间里,很可能在把朱卷分送各房之前次第浏览考生试卷。主考官在把朱卷分授给同考官们之前翻阅朱卷是否合例?尚不可知。李玑《嘉靖三十八年会试录序》云:“故事,匦卷入,必先同试。同试可,而后主试者得受册览焉。” [lxxxiv]这是否表示,从制度设计上来说,主考官只接对同考官的阅卷成果进行监督、考察、覆阅、选择,而不直接干涉同考官们的阅卷与选择,没有必要接触所有考生试卷,但主考官在同考官阅前的浏览可能并不严禁。然而,到十五日初场试卷已经分卷完毕,主考官这时必须另外有事可做,所以才会又出现蒋德璟所说“十五日,主考索卷急”的情况。因为只有等各房陆续送来几个拟录取的考生试卷,主考官才可以开始他的覆阅工作。接下来,主考官除了审阅各房同考官们送来的初场试卷外,还会调取并参阅陆续送到的该考生的二、三场试卷。温仁和记载说:“同考精阅之,复以特出者来授于堂。仁和、(张)衮肆日夜之力,独校筹焉。参之二场以观其才,俟之三场以验其博。” [lxxxv]参之以二、三场考卷,一是要考察拟录取的考生在史学、公文、见识议论方面的才华,二是要审阅二、三场卷的公文及论、策是否违制,三是要审查二、三场有无违碍之处。如果考生的头场《四书》义、经义很出色,但二、三场卷有瘕疵,也会影响其录取或名次。王廷陈(1493-1551 )正德九年(1514 )会试,“称疾不终策问,榜发,知果隽《礼经》第一,而复置之,主司为扼腕者屡” [lxxxvi]。王廷陈第三场因疾病没有完成写作,即使他的《礼记》经义文写得再好,考官也只能很惋惜地放弃录取。魏禧记载叶国华(1615 举人)万历四十七年(1619 )会试“几中式,主司以策语讥切宫闱,置乙榜,自是五上公车不第” [lxxxvii]。弘治十八年(1505 )的会试主考官张元祯说得很好,“校阅虽本之初试,而去留实以中、末二试决焉” [lxxxviii]。此外,在晚明乡试中,主考官覆阅试卷时有一惯例,即主考官覆阅《书》、《易》两经,副主考官覆阅《诗》、《春秋》、《礼记》三经的惯例。[lxxxix]崇祯元年施凤来、张瑞图在覆阅同考官们送呈试卷时是否会分工,现在尚不清楚。

据蒋德璟记载,各房录取的人选大概到二十日已经基本确定下来。接下来,同考官们要做的事情是在拟录取的考卷上写批语:“廿一日定批,又互批。” [xc]定批,大概是本房同考试官为考卷写下相对较为详细的评语。“互批” 即是分阅同类经典的房考官们都要在拟录取的考卷上留下批语,以示众同考官对该份考卷皆表示认可,既寓相互监督之义,亦寓共同担责之义,以至于发展到清初,一度要求由同经的同考试官共同录取,被魏象枢批评为众人共责而实则无人担责。[xci]一般来说,本房的房考批语比较详细,而别的房考相对简洁。批完之后,试卷再送主考官以定名次。蒋德璟记载:“廿三日,尽送主考看详,批定名次。”主考官也要在试卷上批注。贺逢圣谈到他在天启二年(1622 )分校会试的情景时说:“熹宗哲皇帝壬戌春,会试天下士。逢圣承乏《易》三房,适边警正殷。揭晓议二月之二十五日。各房呈卷主者,或十卷,或八卷,少亦六七卷,独余仅送三卷,细批尚未具,不谓养淳朱相国欣然有当,亟索余加批。二十三日夜,昆柱何相国老师注:'可为天下式。'于是在事诸公谓余房卷作第一人矣。”[xcii]当然,这类批注还只是意向,不表示完全裁定名次。名次的裁定初步体现在“草榜”上。之所以叫“草榜”,一则因为所登录的只是考生试卷号,尚未登录考生姓名,二则正式填榜前仍然可以改动。崇祯元年会试草榜的确定,乃在二十四日。蒋德璟记载:“廿四日,交落卷与掌卷官中书裴公君赐、田君佳璧。是午,填草榜。” [xciii]名次的确定会参考同考官们的推荐意见,但基本上由两位主考官确定。黄佐《翰林记》云:“会试去取在各房同考试官,而参定高下则考试官柄之。” [xciv]虽然两位考试官有排名前后、地位高低的差别,但是会试副主考官在名次的排定上有很大的发言权,与正主考官不相上下。吴江人叶重第(1558-1599)在万历十四年(1586)会试“为《尚书》本房第一,在南粤杨贞复先生房。先生湛于经学,击节称赏。王文肃公几欲抡元,为周文恪公抑置十五。” [xcv]同考试官杨起元把叶重第的试卷作为自己房中最优秀的考卷推荐给主考官,但是在排名次时候,主考官王锡爵与副主考官周子义的意见不一致,主考官虽然想让叶重第为会试第一,但最后还是尊重副主考周子义的意见而将叶重第置于第十五名。下文将提到,崇祯元年会试中的两位考试官在名次上的意见也不尽一致,结果也是彼此妥协。录取人选及名次基本确定后,没有被录取的试卷便成了“落卷”,交掌卷官保管。

蒋德璟的《诗》二房所选出的20 人中,除了后来的会元曹勋以外,还有来自福建德化的赖垓、湖广南阳的方广德。曹勋《赖宇肩对咫草序》云:“宇肩与余同以《毛诗》学举于八公师之门者也。” [xcvi]八公即蒋德璟,而宇肩或是赖垓的字。曹勋还记载:“戊辰之役,南阳方士心与余同举于八公师之门,时可弱冠耳。越三年,始对策。复疏请改补,来司云间之铎。” [xcvii]方广德字士心,工部尚书方几功的后代,会试中式后参加下科崇祯四年(1631 )殿试,故为崇祯四年进士,历官松江府学教授、国子博士。蒋德璟同年刘必达分考的《易》四房,“得士则以林太史为首” [xcviii]。林太史大概即后来曾任翰林院编修的林增志,国变后削发为僧。蒋德璟的另一名同年朱之俊,在《礼记》房,所取除前述黄冈王用予外,还有湖广京山的杨鼎熙。杨鼎熙,号缉庵,后官至吉安知府,是晚明的《礼记》名家,着有《礼记敬业》八卷。[xcix]朱之俊《礼记敬业序》云:“余从闱中得伯铉杨子,其文朴质而庄严,知其非诡士也。” [c]蒋德璟的再另一名同年,《易》四房的谢德溥,可知所取的举子有两人:南昌李汝灿与汤阴郑滂。李汝璨,字用章,南昌人,后官蕲水知县,擢刑科给事中,明亡绝食而逝,着有《四书、周易讲义》等,是亦其治《易》之一证。谢德溥在《赠征仕郎刑科给事中李公墓志铭》中云:“余闱中得用章卷,见其文思渊穆,悉本经术。” [ci]谢德溥为郑滂父母所撰墓表云:“ 戊辰春,天子首辟贤科南宫之役,余与分校,获郑生卷,异之,如玉剖璞,金镕炉,磨炼攻苦,隐隐逗迟幅间。” [cii ]当然,由于缺乏科举录等材料,大部分的被录取的考生与他们的房考之间的关系是无法勾勒出来的。

四、填榜

名次既已基本排定,且已有草榜,二十五日填正榜的事情原本应该很简单。然而,事实上填榜也有若干事项需要处理。首先,填榜前要找出与朱卷相对应的墨卷,一一比勘。更为复杂的则是考官们对于门生的排名都很在意。明代政治中,门生、座主之间,彼此依然会以施恩报恩的形式而结成利益共同体,[ciii]因此每位考试官都希望自己所取的中式者会试排名更靠前一些。会试第一名“会元”争夺自然激烈,而前五名,即各经的“经魁”,也是每位同考官都看重的。崇祯元年会试同考官之一的刘必达在天启二年会试取元的历程,在刘必达当时的房师贺逢圣看来,就可谓惊心动魄。贺逢圣记载:“二十三日夜,昆柱何相国老师注'可为天下式。'于是在事诸公谓余房卷作第一人矣。……次早拆卷,余与林鹤胎年兄安心孙处后辈之分,绝不他起一念。同门李颖玉收掌试卷,出闱,语余曰:'会元在年兄房矣,赖年兄镇定,声色不动,以此服人。'” [civ]之前十余天的“考文”,到填榜这一日,却变成了房考官们各自为弟子争名次的艺术的考验了。实际上,会元的拟定,并非完全是以文章来衡鉴的。房考官的身份与影响、对考卷背后考生身份的揣摩,都会起到至关重要的作用。在晚明的会试中,也存有一些不言而喻的惯例,如会元一般不能出自六部官员充任房考的房中。曹学佺(1574-1646 )参加万历二十三年(1595 )会试,“试券分在历城董公,时为职方司郎中,公荐之主考新建张公、任邱刘公。二公亟以是卷当冠场,置之座右。而同考诸公谓:'部署房公中元,久无此例。'主司方在持疑。有一房从旁语曰:'此卷洵有元局,但似科深之人,恐不雅观。'张公提笔颔之曰:'君言是也。'遂于卷面一字加竖为第十名。” [cv]尽管两位考试官——张位与刘元振——都认可曹学佺,同考试官们却提出了两条反对曹学佺为会元的理由:其一,曹学佺的房考乃《易》五房的董元学,时任兵部郎中,而向来没有“部署房公中元”的先例;其二,有人从曹学佺的文笔老练揣摩他是“科深”之人,即经历过多科会试的老年人。最后,年方弱冠、风华正茂的曹学佺不得不屈于第十名,而会元归《易》二房考官翰林院编修陶望龄的门生汤宾尹。[cvi]自然,深受其苦的曹学佺对于这种陋规的理解再深刻不过了。在谈及万历三十八年(1610 )会试同考官徐鸣卿房中韩敬卷被汤宾尹拿到自己房取中而之后韩敬成了该科会元一事时,曹学佺说:“世俗之所以绳鸣卿者有二,不过以代淮抚辩疏,及韩求仲卷在鸣卿房为汤霍林持去中元耳。……鸣卿于韩求仲卷尚持两端不决,偶被汤霍林见,遂亟收之。鸣卿不忍拂其怜才之意,无分于彼我,而霍林以老宫坊荐求仲,故因而得元。倘鸣卿荐,则求仲未必得元。若乙未岁余座师亦职方,以余卷冠本房,大座主欲元之,馆中诸公皆不乐而止,此会场例也。” [cvii]曹学佺深知,如果韩敬由地位较低的同考试官徐鸣卿取中,文章写得再好,也成不了会元。这种会试的惯例没有写入制度规定中,但却实际存在。

崇祯元年的会试填榜,日期定在二月二十五日,地点在聚奎堂。蒋德璟记载说:“廿五日,各房交相访。外帘送墨卷入。各房以所取朱卷细磨对毕。午刻,主考复遍视诸房,扄各役房内,严锁如出题时。与同考吉服,出聚奎堂,知贡举礼部二公、监试二侍御皆入,序坐。” [cviii]上午的时间,是留给各房考官对自己所录取的考生朱卷与外帘送入的墨卷对勘,确保两者文字的一致性。墨卷的送入,在万历十七年礼部曾议“ 令揭晓前二、三日抬入聚奎堂,比号对同”,但皇帝批云:“ 墨卷于填榜之日送进,原系关防,只照旧规。” [cix]显然,墨卷抬入内帘与填榜的时间距离越近,就越能规避作弊的风险。正午时分,填榜正式开始。所有的执役人员被反锁在房不得随便出入,而聚奎堂除了两名考试官、二十名同考试官外,还有礼部知贡举官二人(一般是礼部堂上官,即尚书和侍郎),以及监试官御史二人。另外,提调官、掌卷官应该此时也在聚奎堂。因为有新人员的加入,座位次序与之前出题时节不同:“主考同礼部四公上坐,二领房、二侍御对坐。经房各一榻。” [cx]至此,有一个实质性的问题必须解决,即名次的最终排定,尤其是会元的归属问题。虽然草榜已排定名次,但临近填榜时依然可以调整。蒋德璟记载:“予首卷曹君原拟第三魁,而《易》黎卷、《礼记》张卷皆佳,两主考连日拟元不决,临榜定曹冠军。予出榻力辞。盖各房多欲得元,而予念前科有以争元获戾者。宗伯孟公绍虞曰:'人争元,公顾逊之耶!'施公曰:'此吾乡名士。'张公曰: '此公事,不必争,亦不必让。'予遂以卷授提调、监试而退。” [cxi]施凤来的本经为《易》,而张瑞图的本经为《礼记》。[cxii]因此,估计属情于“《易》黎卷”的是施凤来,而属情于“《礼记》张卷”的是张瑞图。由于两位考官对于原拟第一、二名的名次意见不统一,为了平衡,双方各自妥协,决定把蒋德璟《诗》二房中原拟第三名的试卷升为第一名。考之《明清进士题名录索引》,不幸把第一名会元位置让出的应该即是黎元宽,而幸运地成为会元的则是曹勋(1589-1655 )。[cxiii]黎元宽,字左严,南昌府垇昌县人,官至浙江按察佥事,年七十九卒。[cxiv]点为会元的曹勋,对施凤来、蒋德璟颇为感激。其《奉贺建极殿大学士施存梅座师八十寿序》一文对施凤来在天启末年与魏忠贤共事的表现极力辩护:“为时计者,独有抽薪一法耳,嗣是缇骑不复出,诏狱之威亦稍杀止,则以曲逆之沉思,运仲弓之妙用,委蛇调剂。师既不言,世亦不得尽知!” [cxv]曹勋,字允大,号峨雪,南直隶嘉善人,天启元年(1621)举人,早有文名,“前辈名家无弗以第一人相期待” [cxvi],故蒋德璟说:“既放榜,则曹君名大压时流,予幸逭冬烘之诮。” [cxvii ] “《礼记》房张卷”不知何人。然考曹勋记载,德清胡麒生是该科《礼记》房的第一名。曹勋《敕封行人石屏胡公暨配徐太孺人合葬墓志铭》云:“圣游氏亦以戊辰成进士,为《戴记》房中第一人,则先毅皇帝御极之元年也。” [cxviii]名次既定,剩下的便是例行公事。蒋德璟记载:“(同考试官)手拆墨卷弥封同朱卷,送大考填姓名于卷,副考填姓名于纸,随填随刻,以第二十一名为始。填毕,又自二十名逆填至第一,防争也。” [cxix]拆卷是从第二十一名填到三百五十名,然后才开始从第二十名填到第一名。对勘朱墨卷的工作不限于首场文字的对勘,而是要把三场试卷尽数调出。这个环节如果出现问题,考生可能还是会被黜落的。例如,嘉靖二十九年(1550 ),广东南海县的唐守明参加会试,“主考学士尹公、同考编修吴君阅君文大奇之,拟置首卷,署榜时遗失策场,遂落第,相顾嗟叹,士论惜之” [cxx]。至于唐守明的策场卷如何遗失,没人去追究这样的问题。这便是科举,缠绕的往往是各人的命运。可以想见,对勘所有被录取考生的试卷需要一定的时间。因此,尽管只剩下程序问题,填榜还是费了很长时间,直填到下半夜两点结束。蒋德璟记载说,在名次议定后,“摆宴,坐达旦。四鼓,填卷毕。随填备卷。予手六备卷,甚惜之,犹不忍批倒也” [cxxi]。当然,受委屈的一仅仅是这些已然被同考官看中但囿于名额的考生,更可怜的是因为程序上的错误而未能获隽者。谢德溥就谈到一位名叫聂维铤(1579-1638)的考生,“ 戊午以《周易》冠本房,公车屡困,戊辰复为誊录者悮,勉就学博,得邺之安阳” ,后官至澧州知州。[cxxii]可见,尽管礼部在会试前重申“ 重誊对,毋使差落潦草”,倒在这一环节的仍科不乏人。

二十六日早晨,临近揭榜时间。照例,考试官要向宫中进呈会试录取的题名册。蒋德璟记载说:“廿六日戊午早,揭榜。先具黄箱二,各装题名一册。主考、同考望阙五拜三叩头,进上与懿安皇后。朱箱一册,进中宫。” [cxxiii]奏进会试中式的题名册,标志会试结束。《崇祯长编》于此庄重记道:“戊午,礼部奏会试天下举人取中式举人曹勋等三百五十名。” [cxxiv]至于京城内外,其实不等官方的榜正式张贴,会试名次已然早就传开。蒋德璟说:“京师人以报榜希厚利,先赂印匠,多印名纸藏衣间,伺启阍,疾驰去。” [cxxv]考官们在二十余天的劳苦之后,也可以各自回家。蒋德璟自记云:“遂驰归,谒母陈恭人。廿七日,礼部送宴,入朝谢恩。” [cxxvi]至此,蒋德璟作为会试同考官二十余天的闱内生活乃告结束。不过,蒋德璟还有点家事,与此次会试有关。蒋德璟以神童称的次子蒋熺(1617-1635 ),年仅十二岁,却“私拟七义,欲敌元卷” [cxxvii],要与父亲的门生曹勋一较高下。

五、余论

《礼闱小记》是迄今为止笔者所见的关于明代会试闱内出题与阅卷等考官生活最系统而细致的材料。人们不由得要好奇,为什么蒋德璟会写这么一篇《礼闱小记》?《礼闱小记》对此没有任何的序跋做这样的交待。但是,我认为,荣誉感是蒋德璟写作《礼闱小记》的主要动力。荣誉感来自三个方面:一、国家取士之“慎重”;二、朝廷对考官之“优异”;三、其个人因会元曹勋出于自己房中的自豪感。因此,《礼闱小记》也确实在出题与阅卷程式(体现“慎重”)、饮食供应(体现“优异”)以及曹勋成为会元的过程有更多著墨。当然,蒋德璟其一贯对于典制的留心,可能是他撰写《礼闱小记》的原因之一。在《蒋氏敬日抄》外集之中,就保留下不少他作为内阁大学士与皇帝之间交流尤其是平台或暖阁召对的细节。这都表明蒋德璟是一个十分留意朝章典故的学者。《礼闱小记》对于会试中各种细密的程式的描述、不同场合座次排序的记录,都表明蒋德璟写作《礼闱小记》时非但有记录这份荣誉的心态,也有着史的自觉。当然,《礼闱小记》只反映崇祯元年一科会试的实态,最多只能反映晚明会试闱内的实情。它所记载的制度与惯例是否在明朝大部分时间都通行,还是需要更多的材料来证实或者证伪。但是,就明代制度的大端而言,沿袭和不轻易变更祖制是很重要的一个特点。因此,《礼闱小记》即便不足以概括明朝二百多年会试闱内制度,然窥一斑而知全豹,亦可为我们了解明代会试闱内情形提供一个具体而微的个案。这是《礼闱小记》的巨大价值所在。

✽本文系国家社科基金《明代科举体制下的经学与地域研究》(项目编号13CZS017)阶段性成果,曾于2015 年10 月18 日在中国社会科学院历史研究所、北京师范大学古籍与传统文化研究院、香港理工大学中国文化学系举办的“第六届中国古文献与传统文化国际学术研讨会”上宣读,何威萱、曲景毅、郭嘉辉等先生针对文章的一些提问颇有助于作者本人的进一步思考,谨致谢忱。

[i]《明史》卷二百五十一《蒋德璟传》,北京,中华书局,1974年,页6500-6503。

[ii]清人朱彝尊记载有传说称蒋德璟乃是吞金自杀,“尚候考实”。参见朱彞尊《静志居诗话》,北京,人民文学出版社,1990年,页553。

[iii]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,崇祯刻隆武元年续刻本,页29。

[iv]《明史》卷七十二《职官一》,页1746-1748。

[v]《正德十五年会试录》,国家图书馆藏正德刻本。

[vi]张居正《张太岳集》卷七《辛未会试录序》,上海,上海古籍出版社,1984年,页85。

[vii]《明史》卷一百十二《七卿年表二》,页3496。

[viii]《崇祯长编》卷五,《明实录》附录,台北,中研院历史语言研究所校勘本,1962年,页230-231。

[ix]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页33。

[x]《崇祯长编》卷六“崇祯元年二月戌戌”条,页271。

[xi]《明史》卷三百六《阉党》,页7847。

[xii]《明史》卷三百六《阉党》,页7847;《明史》卷一百十《宰辅年表二》,页3381-3383。

[xiii]曹勋《曹宗伯全集》卷十一《少师中极殿大学士存梅施公暨配张夫人合葬墓志铭》,《四库禁毁书丛刊补编》第74册影清初刻本,北京,北京出版社,2005年,页640。

[xiv]《崇祯长编》卷七“崇祯元年三月癸未”条,页372。

[xv]《崇祯长编》卷七“崇祯元年三月癸亥”条,页271。

[xvi]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页29。

[xvii]《明史》卷七十二《职官一》,页1746。

[xviii]民国《鄢陵县志》卷十四,页15-16。

[xix]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页29。

[xx]陶奭龄《小柴桑喃喃录》卷上,复旦大学图书馆藏明崇祯刻本,页20。

[xxi]《正德九年会试录》,《天一阁藏明代科举录选刊·会试录》,宁波,宁波出版社,2007年,页3-4。

[xxii]张居正《隆庆五年会试录序》,载《隆庆五年会试录》,收入《天一阁藏明代科举录选刊·会试录》,页3。

[xxiii]《嘉靖十二年会试录》,《天一阁藏明代科举录选刊·会试录》影印,宁波,宁波出版社,2007年,页2。然而《明世宗实录》卷一三五“嘉靖十二年二月乙酉”条载:“乙酉(初六日),……命少詹事兼翰林院学士张潮、翰林院侍读学士郭维藩主考会试。丙戌(初七日),祭大明于朝日坛,遗武定侯郭勋代。”(页3190)这段记载以为张潮等人初六日受命,初七日入院,其准确性很值得怀疑。

[xxiv]张居正《张太岳集》卷九,上海古籍出版社据万历年间刻本影印,1984年,页114。

[xxv]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页29。

[xxvi]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页29。

[xxvii]同治《进贤县志》卷十八《人物》,《中国地方志集成》江西府县志辑第59册,影同治十年刊本,南京,江苏古籍出版社,1996年,页552-553。

[xxviii]温睿临《南疆逸史》卷二十《傅冠传》,北京,中华书局,1959年,页137。

[xxix]贺逢圣《明故右春坊右中允刘君墓志铭》,《湖北文征》第四册,武汉,湖北人民出版社,2014年,页217-218。

[xxx]《天启二年进士题名牌录》,《国朝历科题名记碑录初集》附录,《北京图书馆古籍珍本丛刊》第116册据清雍正刻本影印,北京,书目文献出版社,1988年,页871;李逊之《三朝野记》卷七,上海书店,1982年,页161。

[xxxi]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页33。

[xxxii]谢德溥《谢文贞公文集》附录,《四库禁毁书丛刊补编》第58册影印清光绪二十四年刻本,页616。

[xxxiii]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页32-33。

[xxxiv]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页29。

[xxxv]孙承泽《天府广记》卷十七,北京,北京古籍出版社,1983年,页224。

[xxxvi]张居正《张太岳集》卷九《京师重建贡院记》,页114。

[xxxvii]《崇祯元年戊辰科会试卷》(收入《中国科举录汇编》第11册),全国图书馆文献缩微复制中心,2010年,页3-4。

[xxxviii]《崇祯长编》卷六“崇祯元年二月甲午”条,页263。

[xxxix]薛三省《薛文介公文集》卷一《诗一房选稿序》,《四库全书存目丛书》集部第182册影印明崇祯刻本,页10。

[xl]陈汝元《皇明浙士登科考》卷一《诏令》,国家图书馆藏明万历三十一年自刻本天启补刻本,页22。

[xli]谢德溥《谢文贞公文集》卷三,页665。

[xlii]黄洪宪《碧山学士集》卷八《辩科场第五疏》,《四库禁毁书丛刊》集部第30册影印明万历刻本,页254。

[xliii]李光缙《景璧集》卷十二《右庶子九石黄公传》,福州,福建人民出版社,2012年,页549。

[xliv]朱之俊《砚庐诗》序六上,《清代诗文集汇编》第9册影民国二十四年汾阳公立图书馆铅印本,页229。

[xlv]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页29。

[xlvi]陈汝元《皇明浙士登科考》卷一《诏令》,页22。

[xlvii]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页29-30。

[xlviii]魏裔介《兼济堂文集》卷八,北京,中华书局,2007年,页195。

[xlix]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页29-30。

[l]参见《崇祯元年戊辰科会试卷》,页7、10、14。

[li]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页30。

[lii]参见《崇祯元年戊辰科会试卷》,页18-29。

[liii]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页30。

[liv]《崇祯长编》卷五“崇祯元年正月丙戌”条,第235页。

[lv]周启荣《明清印刷书籍成本、价格及其商品价值的研究》,《“印刷与市场”国际学术研讨会论文集》,杭州,浙江大学出版社,2012年。

[lvi]包筠雅《文化贸易:清代至民国时期四堡的书籍交易》,北京,北京大学出版社,2015年,页78。

[lvii]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页30。

[lviii]《崇祯长编》卷五“崇祯元年正月丁卯(亥)”条,第239页。

[lix]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页30。

[lx]胡平《清代科举考试的考务管理制度研究》,北京,中国社会科学出版社,2012年,页99。

[lxi]黄洪宪《碧山学士集》卷八《辩周主事等疏》,页261。

[lxii]王鏊《王鏊集》,上海古籍出版社,2013年,页17。

[lxiii]陈汝元《皇明浙士登记考》卷一《诏令》,页14。

[lxiv]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页30-31。

[lxv]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页30。

[lxvi]中国国家博物馆编《中国国家博物馆馆藏文物研究丛书·明清档案卷·明代》,上海古籍出版社,页316。

[lxvii]《明神宗实录》卷五百三“万历四十年十二月戊戌”条,中研院史语所校勘本,1962年,页9552。

[lxviii]魏象枢《寒松堂全集》卷四《再陈科场条例等事疏》,中华书局,1996年,页104。

[lxix]陈循《芳洲文集》卷三《送萧教谕赴长洲序》,第43页。

[lxx]参见《正统元年会试录》,《天一阁藏明代科举录选刊》影印本,宁波出版社,2007年。关于明代的南北卷制度,比较多的学者认为它始于宣德二年(1426),并且采取南北中“55:35:10”的比例。但是,应该归入中卷的云南,在宣德五年(1430)会试中仍属南卷,且宣德五年南北卷仍以南六北四的比例分配名额。周叙(1418进士)《送张进士归云南序》云:“圣天子嗣位以来,大新文治,申定解额。每岁天下士会试礼部者,止取百人,而大江以南之士得十之六,所谓拔十一于千百者。其能中是选者,不亦难甚矣哉!云南距京师万里,文教之盛,比于中州,连郡县数十,而宾兴取士不下十人。其较艺礼部也,复列诸江南之数,则其得在选者其不尤难哉!进士张淑,字子善,云南之昆明人。其先君子敭历仕途,绰着声称,晚致政家居。淑幼承父训,稍长入校庠为弟子员,十九以《书》经领乡荐。宣德丁未(1427)始来会试,以后期,卒业胄监。……今年,遂擢礼闱前列,廷试登二甲进士。盖云南一藩方间,得淑一人焉。于乎,亦伟矣!……淑一举既拔出于千百人上,岂特冠云南一方之士,且与大江以南诸英俊并驱于词翰之场,非其才之有过人者乎!”参见周叙《石溪周先生文集》卷 六,《四库全书存目丛书》集部第31册,济南,齐鲁书社,1997年,页23-24 。正统元年,始行南北中卷,而以“ 60:30:10 ”分配名额。因此,明代的南北卷制度的形成大概有一过程:(1)从宣德年间的南北卷到正统元年发展为南北中卷;(2)南北中卷的比例,则最初在“ 60:30:10 ”或“ 55:35:10 ”间摇摆,至天顺初年始逐渐稳定为“ 55:35:10 ”。

[lxxi]黎民表《泰泉先生黄公行状》,上海图书馆编《中国家谱资料选编•传记卷》,上海古籍出版社,2013年,页115。

[lxxii]杨嗣昌《杨文弱先生集》卷五十七,《四库禁毁书丛刊》集部第70册影印旧钞本,页114。

[lxxiii]《明神宗实录》卷五百三“万历四十年十二月戊戌”条,页9552。

[lxxiv]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页30-31。

[lxxv]沉鲤《亦玉堂稿》卷三《学政条陈疏》,《影印文渊阁四库全书》第1288册,第237页。

[lxxvi]陶望龄《歇庵集》卷十七《行人王道安先生墓志铭》,《续修四库全书》集部第1365册明万历乔时敏等刻本,页564。

[lxxvii]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页32。

[lxxviii]金声《金正希先生文集辑略》卷七《寿张年嫂裘孺人序》,《四库禁毁书丛刊》集部第50册影明末邵鹏程刻本,北京出版社,1997年,页605。

[lxxix]陈昌积:《龙津原集》,明嘉靖间毛汝麒等校刻本,卷首序。

[lxxx]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页32。

[lxxxi]《嘉靖三十八年会试录》,《明代登科录汇编》本,台北,学生书局,1969年,页7344。

[lxxxii]《崇祯长编》卷六“崇祯元年二月乙(己)酉”条,第286页。

[lxxxiii]温仁和《嘉靖二十年会试录·序》,《明代登科录汇编》第十册,台北,学生书局,1969年,页5050-5051。

[lxxxiv]《嘉靖三十八年会试录》,页7344。

[lxxxv]温仁和《嘉靖二十年会试录·序》,页5050-5051。

[lxxxvi]王追醇《先伯祖考行十府君行状》,《湖北文征》第四册,武汉,湖北人民出版社,2014年,页348。

[lxxxvii]魏禧《前奉直大夫工部都水司主事叶公墓志铭》,《中国家谱资料选编•传记卷》,页318。

[lxxxviii]张元祯《弘治十八年会试录·序》,《天一阁藏明代科举录选刊·会试录》,宁波出版社,2007年,页4。

[lxxxix]黄洪宪《碧山学士集》卷八《辩科场第二疏》,页251。

[xc]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页31。

[xci]魏象枢《寒松堂全集》卷四《再陈科场条例等事疏》,页104。

[xcii]贺逢圣《明故右春坊右中允刘君墓志铭》,《湖北文征》第四册,页217。

[xciii]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页31。

[xciv]黄佐《翰林记》卷十四《考会试》,《影印文渊阁四库全书》本,页9。

[xcv]袁黄《奉政大夫贵州按察司提学佥事振斋叶公墓志铭》,《中国家谱资料选编·传记卷》,页221。

[xcvi]曹勋《曹宗伯全集》卷六,页580。

[xcvii]曹勋《曹宗伯全集》卷六《方士心诗序》,页582。

[xcviii]贺逢圣《明故右春坊右中允刘君墓志铭》,《湖北文征》第四册,湖北人民出版社,2014年,页218。

[xcix]黄虞稷《千顷堂书目》卷二,页41。

[c] “国立中央”图书馆《“国立中央”图书馆善本序跋集录·经部·礼类》“礼记敬业八卷四册”条,“国立中央”图书馆,1992年,页260。

[ci]谢德溥《谢文贞公文集》卷二,第644页。

[cii]谢德溥《谢文贞公文集》卷二《赠文林郎郑公暨配张孺人墓表》,第656页。

[ciii]郭培贵《明代科举中的座主门生关系及其政治影响》,《中国史研究》2012年第4期。

[civ]贺逢圣《明故右春坊右中允刘君墓志铭》,《湖北文征》第四册,页217。

[cv]曹孟喜《明殉节荣禄大夫太子太保礼部尚书雁泽先府君行述》,《曹学佺集》附录,南京,凤凰出版社,2003年,页8-9。

[cvi]《万历二十三年进士履历便览》,《天一阁藏明代科举录选刊·登科录》,宁波出版社,2007年,页1-2。

[cvii]曹学佺《祭徐鸣卿文》,载《曹学佺集》,页712。

[cviii]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页31。

[cix]陈汝元《皇明浙士登科考》卷一《诏令》,页22。

[cx]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页32。

[cxi]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页32。

[cxii]《万历三十五年进士登科录》,《中国科举录汇编》第9册影印,北京,全国图书馆文献缩微复制中心,2010年,页210。

[cxiii]朱保炯、谢沛霖编《明清进士题名碑录索引》,上海古籍出版社,1979,页2604-2607。

[cxiv]邱进春《明代江西进士考证》,北京,中国社会科学出版社,2015年,页467。

[cxv]曹勋《曹宗伯全集》卷三,页534。

[cxvi]姚思孝《礼部右侍郎兼翰林院侍读学士进阶正治卿中奉大夫峨雪曹公暨配二品夫人徐氏合葬墓志铭》,载《曹宗伯全集》卷十六,页706。

[cxvii]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页32。

[cxviii]曹勋《曹宗伯全集》卷十一,页652。

[cxix]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页31。

[cxx]何维柏《天山草堂存稿》卷六《明临江别驾峻斋唐君墓碑铭》,桂林,广西师范大学出版社,2014年,页694-695。

[cxxi]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页32。

[cxxii]谢德溥《谢文贞公文集》卷二《澧州守聂公墓志铭》,第646。

[cxxiii]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页32。

[cxxiv]《崇祯长编》卷六“崇祯元年二月戊午”条,页302。

[cxxv]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页32。

[cxxvi]蒋德璟《蒋氏敬日抄》卷七《礼闱小记》,页32。

[cxxvii]池显方《晃岩集》卷十三《二奇童传》,厦门,厦门大学出版社,2009年,页310。

,