本文系作者投稿,不代表散打王官方观点

向武术致敬!散打王开场武术表演

上天入地五千年,纵横南北九万里。

很多人会问一个问题:五千年中华文明为什么可以绵延至今?

相信有很多的答案,这些答案大多是总结我们能够生存下来需要的各种外部条件和内部因素,但是很难形成一致的答案。

其实思考这个问题也简单,我们可以试着问自己一个问题:那些没能坚持到今天的文明,是如何消失的?

答案很残酷,也很简单——被“干掉”了。

要么被自然摧毁,要么被其他民族征服。现今只能通过“考古”才能找到这些文明的蛛丝马迹。

大家都在讲战斗民族,其实能够在尸山血海中趟过来的民族,又有哪一个不是“战斗民族”呢?

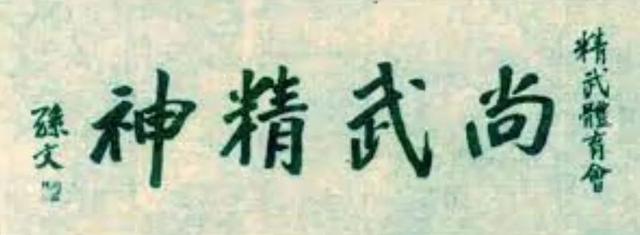

一百多年前,中国也曾面临“百年未有之大变局”。为凝聚民族士气,孙中山先生提出“尚武精神”。

孙先生讲:“此剧烈竞争时代,不知求自卫之道,则不适于生存。”

孙中山手书“尚武精神”

我们再回到文章最开始的问题——中华文明为什么可以发展到今天?

最初的“武”!与人斗、与兽斗,维持生存和生命我们的祖先在创造“武”字的时候,已经给出了答案。

“武”字最早见于甲骨文。

2004年,沈阳体育学院教授蔡宝忠先生,曾经专门考察了河南省安阳小屯村的殷墟遗址,对“武”字进行查究。

蔡教授发现:最初的“武”是左右结构的“足”“戈”并立的静止形态,持戈试马、威武不凡;而后演化成“上戈下足”的运动形态,拿起武器,奔赴沙场。

甲骨文“武”字形象示意,上面是长戈,下面是执戈峙立的武士

上面这幅图的“止”并非“停止”的“止”,而是“趾”。

在蔡教授看来,“武”的原始本意并非“止戈为武”,它的完整表述是:持戈静止而立,或举戈而动,与人斗争夺地盘,与兽斗,维持生存和生命。

“至于‘止戈为武’的说法,是对历史的一种误解。”——蔡教授总结解释道。

止戈为“武”,“武”是手段,而“和”是目的“武”字作为“止戈”的意思,最早见于《左传》。

作为胜利者的楚庄王在描述战争时讲道:“非尔所知也,夫文,止戈为武。”

东汉许慎在《说文解字》中沿用了上述楚庄王的话:“夫武,定功戢兵,故止戈为武。”

“止戈为武”广为流传,也成为中国兵家思想的重要组成部分,“武”是手段,而“和”是目的。战争与和平,成了对立统一的矛盾体。

散打王比赛禁止攻击倒地选手,也是对“止戈为武”的诠释

但是需要铭记的是:“止戈为武”是胜利者的姿态,而非弱者护身符。

想一想近期发生的一系列动荡和战争,我们就能体会到孙中山先生在题写“尚武精神”时的复杂心情。

对立统一的“武”,有搏斗,又有停止械斗武术名家韩建中先生对于“武”字的描述颇为“精确”。

韩先生在《从武字说开去》一文中讲道:

“‘武’字的战争与保卫和平的意项是对立统一的,这里面有搏斗,又有停止械斗(的意思)。”

“然而多数人还会对‘武’字的后一意项产生一种错位的意识。(认为)‘武’不是说要拿起武器去打别人,而是要‘止戈’,放下武器,放下武器为‘武’。”

“完全不打仗、完全不战争、完全不搏斗就叫‘武’?把武器都扔了,毁掉,是这样吗?”

“止戈——首先你要有戈,没有戈,你止的什么戈呀?没有武器,你放下什么武器呀?”

振聋发聩!

尚武者,国民之元气,柔脆无骨之人,岂能一日立于天演之界?中国武术散打王争霸赛上,运动员在正式比赛前,要互敬抱拳礼,比武切磋讲究:以礼始,以礼终。

散打王争霸赛抱拳礼

有几千年历史传承的武术抱拳礼,也不仅仅是“止武”,它既有向往和平、五湖四海皆兄弟的“掌”,更有爱国赴难、匡扶正义的“拳”。

从甲骨文到楷书,“武”字的18种写法

就像我们经常讲,“我们中国人是热爱和平的民族”,讲多了,可能会选择性忘记:炎黄子孙也是“战斗民族”。

我们现在提倡“武术进校园”,除了传承武术文化、培养青少年健康的体魄和防止“校园暴力”之外,也是在振奋下一代的“浩荡尚武”之风。

对于这一点,梁启超先生在《尚武》一文中有过解答:

“柔脆无骨之人,岂能一日立于天演之界?”

“尚武者国民之元气,国家所恃以成立,而文明所赖以维持者也。”

在习武的时候,我们更多地是在与祖先交流,体会一招一式的传承之美,感受中华民族刻在骨子里的尚武精神。

部分图片来自网络,如有侵权请联系删除

责任编辑:山谷百合

,