俯卧位可改变气体交换的力学和生理,持续改善氧合。俯卧位通气时氧合的改善与很多因素有关。俯卧位可减少腹侧-背侧跨肺压差、减轻背侧肺组织受到的压迫和改善肺灌注,进而改善气体交换。一

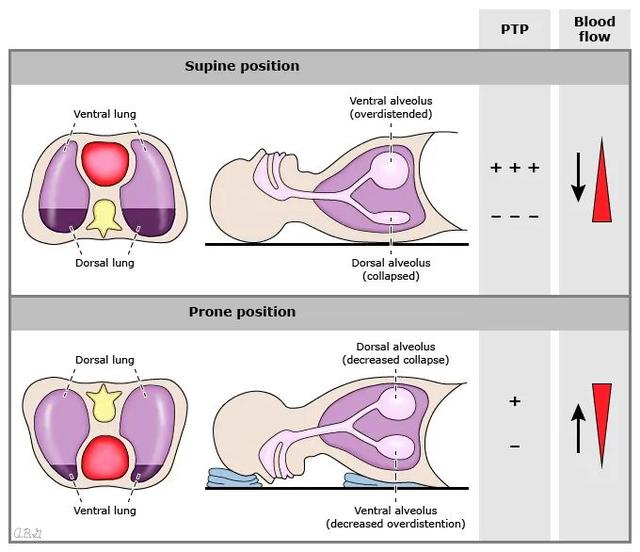

此图中显示的是胸廓的轴向(左)和矢状视图(右),代表俯卧位与仰卧位相比发生的变化。肺的扩张压由跨肺压(PTP)决定。当一个人仰卧时,腹侧 PTP ( ) 显著超过背侧 PTP (–––),导致腹侧肺泡比背侧肺泡扩张更大;这种效应在急性呼吸窘迫综合征 (ARDS) 中被放大,使得腹侧肺泡变得过度扩张,而背侧肺泡变得不张(深紫色)。俯卧位减少了背侧和腹侧 PTP 之间的差异,使通气更加均匀,从而减少了腹侧肺泡过度充气和背侧肺泡塌陷以及在仰卧通气期间塌陷的肺泡复原。

在 ARDS 中,仰卧位存在显著的通气-灌注不匹配,因为血流和肺泡塌陷在肺的下垂部分最大。俯卧时,通气/灌注匹配得到改善,因为随着肺泡重新打开,先前依赖的肺继续接收大部分血流,而随着肺泡开始塌陷,新依赖的肺继续接收少数血流。注意:术语背侧和腹侧是基于解剖学的,而不是基于重力的。

减少腹侧-背侧跨肺压差

肺部的扩张压是根据跨肺压(Ptp)计算的,而Ptp是指气道压(Paw)与胸膜腔内压(Ppl)的差值;Ptp = Paw – Ppl。取俯卧位时,腹侧和背侧Ptp的差值缩小。

仰卧位的效应

取仰卧位时,背侧Ppl大于腹侧Ppl。因此,腹侧Ptp高于背侧Ptp,腹侧肺泡的扩张程度大于背侧肺泡。这种仰卧位效应在ARDS患者中更加明显,很可能是由于肺部重量过大导致背侧和腹侧Ppl的差值增大。其结果是腹侧肺泡倾向于过度充气,而背侧肺泡倾向于不张。

「急性呼吸窘迫综合征 (ARDS) 患者的典型仰卧胸部 CT 扫描显示左下叶肺炎患者的依赖性气腔疾病区域。在左侧的扫描中,气道压力 (Paw) = 0 cmH20;在右侧的扫描中,(Paw) = 40 cmH20。」

俯卧位的效应

俯卧位可减小背侧与腹侧Ptp之间的差值,使肺通气更加均匀,从而减轻腹侧肺泡过度充气和背侧肺泡萎陷。因此,肺泡扩张减少,过度扩张和周期不张引起的呼吸机相关肺损伤也随之减少。俯卧位通气还能使仰卧位通气期间萎陷的肺泡复张,如果患者在俯卧位接受适当的呼气末正压(PEEP),肺泡可逐渐复张,从而改善通气和氧合,很多患者换回仰卧位通气后仍能维持这种效果。

减轻肺组织受到的压迫

俯卧位时,心脏和膈肌对肺组织的压迫减轻。

仰卧位的效应

ARDS患者处于仰卧位时,心脏会压迫背侧中部的肺实质,而膈肌会压迫背侧底部的肺实质。膈肌压迫是由于腹腔内容物使膈肌向头侧移位,镇静和/或肌松引起膈肌张力丧失或者腹部压力增加都会加剧移位。心脏和/或膈肌的压迫可加重仰卧位时肺部重力依赖区的萎陷、低氧血症(即恶化分流)和呼吸机相关肺损伤。

俯卧位的效应

俯卧位通气时,心脏变为重力依赖部位,位于胸骨上方,可减轻背侧中部肺组织受到的压迫。此外,膈肌向尾侧移位,尤其是在肥胖患者以及腹部没有支撑的情况下,减轻了背侧底部肺实质受到的压迫。上述效应可改善通气及氧合。

减少腹侧-背侧跨肺压差

俯卧位通气时肺部重力依赖区的灌注改善可能是氧合改善的部分原因。

仰卧位的效应

ARDS患者在仰卧位时存在明显的肺通气-血流比例失调,因为肺部重力依赖区的血流量最大,肺泡萎陷也最严重。

俯卧位的效应

患者改为俯卧位时肺通气-血流比例改善,因为先前处于重力依赖区的肺组织仍然接受大部分的血流(与重力梯度无关)但肺泡复张,而新成为重力依赖区的肺组织仍接受少量血流但肺泡开始萎陷。此外,有研究观察到心输出量增加,可能是由于肺复张增加和缺氧性肺血管收缩减少,从而使右心室前负荷增加、后负荷减少以及肺血管阻力下降。

曾有假说认为,俯卧位通气能够使血流按照重力梯度重新分布。但几乎没有支持证据,大多数研究表明,在改为俯卧位时血流方式仅有轻度改变。即使重力依赖区肺泡不张的程度相近,当患者处于俯卧位时,肺内分流率下降,氧分压通常会更高。

出处:麻醉微学堂公众号

END

直播进行中

特别专题讲座:美国抗疫治疗经验和最新进展(四):新冠康复期常见问题

▼点击“”获取更多抗疫资料!

,