写此文之前,我心血来潮地问父亲,问他对南市食品街的记忆父亲感叹良久,思绪飘飘忽忽地回到了上世纪九十年代他说:“那时的南市食品街颇为火爆,几乎每天都是人山人海,摩肩接踵,好不热闹……”,我来为大家科普一下关于城市生活的九零后?下面希望有你要的答案,我们一起来看看吧!

城市生活的九零后

写此文之前,我心血来潮地问父亲,问他对南市食品街的记忆。父亲感叹良久,思绪飘飘忽忽地回到了上世纪九十年代。他说:“那时的南市食品街颇为火爆,几乎每天都是人山人海,摩肩接踵,好不热闹……”

孩提时候,我并没有生长在天津中心城区,对于南市的印象大多是听老一辈们的口述而来。等再长大一些,随着社会的快速发展,南市在我的记忆中渐渐模糊了,只以为它是一处外地游客观光的景点,便不再深究。一个偶然的机会,我通过查阅资料开始深入了解南市,才发现与它真是相见恨晚。

“不到南市逛一逛,白到天津走一趟”

南市,北起南马路,南达多伦道,西起南门外大街,东至和平路。这个区域起先只是一片水洼子,大约是在1920年,才填坑排水,慢慢地建起了楼房,并逐步发展成为当时有名的商圈之一。

南市位于当时的日法租界与老城厢之间,因此又被称为“三不管”地界。并不是说这个地方无人管理,只是因为日租界和法租界各有管辖准则,而政府也有一套自己的管理办法,加上本身这里也没什么行政机构,百姓间便流传了这个叫法。

解放前的南市与北京的天桥、上海的城隍庙、南京的夫子庙并称为中国四大“世俗生活区”。众多手艺人在这里谋生,有杂耍的、唱戏的、算命的等等,于是就有了句老话:没钱到南市挣,有钱到南市花。当时的南市极富市井气息,街边的早点摊人满为患,吆喝声此起彼伏,儿童在巷子口打闹玩耍,街坊集市人声鼎沸。即使到了解放后,南市仍保留着集饮食、娱乐、百货于一体的特色,是人们休闲娱乐的钟爱场所。久而久之,在百姓间也就有了“不到南市逛一逛,白到天津走一趟”的俗语。

南市的变迁发展,各色奇闻逸事,以及那许许多多街头巷尾的故事,在天津人的口口相传中留存下来,也深深地印刻在了一幢幢大厦中,一件件不言而喻的习俗中,一个个老南市人的心中……这些往事对于我这个与它的年代相差甚远的“90后”来说是无比的新奇,也让我陶醉其中,百听不厌。世事变迁,老南市的生活情景仿佛是一幅生动的连环画,让人拾起来放不下。

“十八般武艺,样样精通”

南市是手艺人的聚集之地,自然便是人们娱乐消遣的好去处。无论是家境殷实的富贵人家,还是出身贫寒的普通百姓,都喜欢到此游玩,领略真正的市井文化。

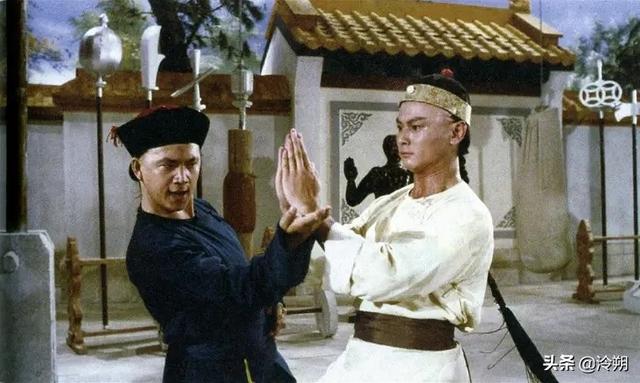

在当时,南市的杂耍撂地里,最常见的有表演气功、耍魔术、卖药等等,可谓是“十八般武艺,样样精通”。不过,走入了寻常百姓心里的,还是那南市的茶社和戏剧。

那时候,南市戏园子和茶馆数量众多。市民闲坐戏园子之中,可以闲聊、品茶、听个小曲、话个家常,悠然自得。没买到票的人只好站在墙边,或是坐在不妨碍他人的位置,照样可以观赏节目。每到晚上八九点钟,住在戏园子周边的市民便来听上一曲。无论身份贵贱,都可以在戏园子里平等听戏。

也正因为这样,南市培养了一批又一批的戏曲人才。例如在1926年建成的庆云戏院,由王少臣、王少卿兄弟二人经营,以出演京剧为主,天津著名相声艺人小蘑菇(常宝堃)曾长期在此演出。又如位于荣吉大街和庆善大街西南角的大舞台,经常上演京剧和河北梆子,杨小楼、李吉瑞、梅兰芳等人都曾在此演出。南市还有它独特的曲艺形式,那就是评戏,在当时广受人们好评和喜爱,到现在逐渐演变成了评书、快板等曲艺形式。因为唱词浅显易懂,表演生活气息浓厚,形式活泼自由,有亲切的民间味道,同样收获了大批粉丝。

“千变万化,守住初心”

如今的南市,已经换了模样。

随着经济的快速发展,人们的活动方式变了,思维也变了,那些如数家珍的口述历史也被封存在了老百姓的心中。书本上所能介绍的,仅仅只是那冰山一角。更多的历史和辉煌,在老一辈人手里的老照片上,在他们讲给子孙们的娓娓道来里,而年轻一代则有责任去不断挖掘与探索。

南市那些老品牌正在以另一种存在形式陪伴着天津人。那份珍贵的回忆,每当人们茶余饭后再提起时,仍会历久弥新,它们没有因为千变万化的产业经济而变了味道,而是守住初心,倔强地见证天津百年变迁的历史。

天津作为中国近代历史的荟萃之地,它所包含的文化广度,已不能再用数据来衡量,如同南市中所体现的市井文化一样,它蕴含在了生活的方方面面。天津的文化称得上是一杯口感丰富的鸡尾酒。我们年轻一代将继续握好历史的接力棒,把青春的活力注入到老城区,注入到整座城市。我想,这肯定会是另一番别具特色的面貌。

,