苏州作为中国闻名遐迩的地貌与文化景观,其钟秀山水和璀璨人文都深深地嵌入到了中国历史的大脉络当中,其魅影也不断地浮现在众多文人史家的笔下,这对于当时人和我们而言已经成为了老生常谈。但是,当外来者持着“他者”的身份来观察这片异域时,其文化背景和眼前的地貌与文化景观相互交织,彼此互动,外来者基于自身文化背景的观察无疑会对原本的苏州景观进行再次创造,或者说是想象,进而构成了一幅在我们看来都略显陌生的异域景观。从马可·波罗开始直至晚清民国时期,不少外来者的目光都曾凝视过这座东方古城,有些人的足迹甚至还曾踏足此处,那就不妨跟随着他们的记载和视线去看看这座现实与幻想交织着的城市。

1909年,一位德国青年柏石曼站在苏州灵岩山上拍摄的照片

马可波罗在苏州

马可·波罗以及他的那本著名的《马可·波罗行纪》对于国人而言应该是耳熟能详的事物,在《马可·波罗行纪》(冯乘均译本,上海古籍出版社2014年出版)第一五零章“苏州城”中,马可·波罗用较为简短的笔墨描绘了他眼中的苏州古城。苏州城的繁华首先给马可·波罗带来冲击的便是苏州城占地甚广与生齿繁多:

苏州(Sugui)是一颇名贵之大城,居民是偶像教徒,臣属大汗,恃工商为活。产丝甚饶,以织金锦及其他织物。其城甚大,周围有六十哩,人烟稠密,至不知其数。假若此城及蛮子境内之人皆是战士,将必尽略世界之余土,幸而非战士,仅为商贾与工于一切技艺之人。此城亦有文士、医师甚众。

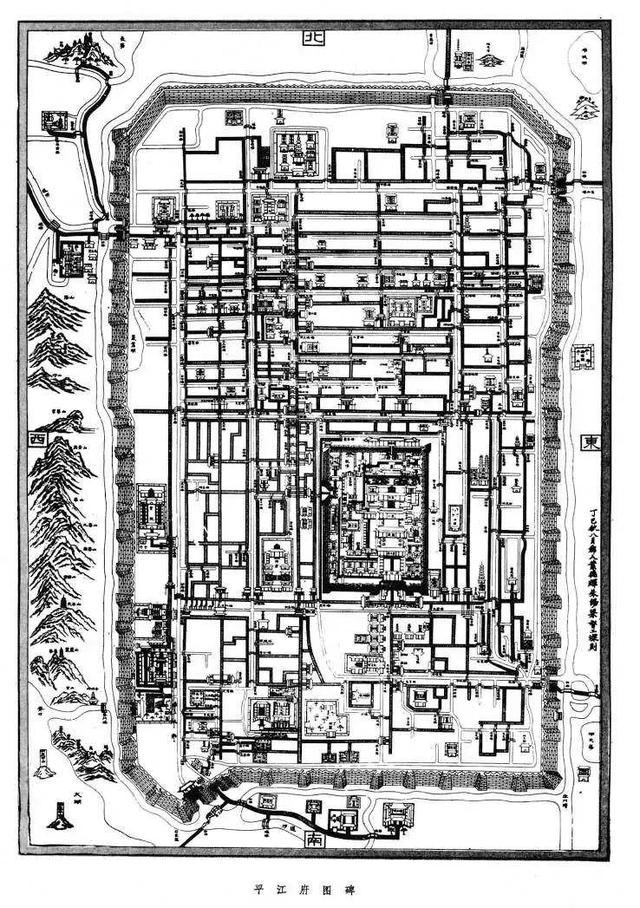

民国年间拓印的《平江府图》,原碑乃是南宋年间刊刻,应最为接近马可·波罗所看到的苏州城,现原碑藏于苏州市碑刻博物馆

在元朝的征服战争中,苏州城曾一度遭到战火的侵袭,但是当马可·波罗行至苏州城下时,苏州城已经凭借着雄厚的底蕴恢复了元气。想必当马可·波罗面对人流如织、车马不歇的苏州城时一定是深受震撼的,忽必烈统治时期的苏州城人口约有46.6万户,与同时期的城市相比人口密度极高,不然也无法让马可·波罗发出“假若此城及蛮子境内之人皆是战士,将必尽略世界之余土”的担忧,幸而苏州城乃是江南秀水滋润而成的城市,城中民众并非都是骁勇好斗之人。

彼时的苏州民众虽无征服世界之野心,但也有发家致富的小愿望,故而苏州城内工商业较为发达,最显著的行为即是丝织业。苏州的丝织业自南宋以来就成为了苏州农家副业,元朝时政府在苏州成立“织染局”作为专门的织染机构,苏州丝绸在元朝时就已经远销海外,因为其名声太大,元朝输出海外的丝织品无论是否是苏杭地区织造的,都统称为“苏杭丝绸”。织染业之外,马可·波罗着重提到了文人、医师等行业,苏州自古文人荟萃,自不用说,但其实同时苏州亦有不少的名医妙手,在今人所编的《吴中名医录》中光元代的名医就有17位,遑论其他无名医者了。

苏州水网密布,船只与桥梁就成为了苏州最为常见的景观,马可·波罗也曾有过描写:“此城有桥六千,皆用石建,桥甚高,其下可行船,甚至两船可以并行”,该句虽然明显有夸大之处,但也折射出了苏州城内的江南风貌。马可·波罗记载中的讹误不仅只有这一处,他还说:“此城附近山中饶有大黄,并有姜,其数之多,其数之多”,但是据该版本的译者冯乘均先生注释道,苏州并不产大黄和姜,这里很有可能是马可·波罗将大黄产地肃州误认为了苏州。马可·波罗毕竟是一外来者,对这一地物产自然不能仅仅凭几天的逗留时间就尽晓,就好像马可·波罗对“上有天堂,下有苏杭”的生硬解读一般:“此城名称苏州,法兰西犹言‘地’,而其邻近之一别城行在,则犹言‘天’,因其繁华,故有是名”,从中我们不难看出马可·波罗作为一个外来者与中国文化之间的隔膜。

清代苏州布行(清) 徐畅 《姑苏繁荣图》局部

事实上,马可·波罗口中的行在即是南宋都城临安(今杭州),“上有天堂,下有苏杭”这句谚语原本是用来形容苏杭繁华可比天堂,但马可·波罗却生硬将该句理解为杭州为天,苏州为地。当然,这在当时并不是马可·波罗一人这么理解的。马可·波罗此行只是路过苏州,似乎并未在苏州久留,因为在两段简短的记载过后,马可·波罗便开始记载自己离开苏州城的沿途县城,共总记载了吴州、吴兴和强安三大城市,不过其描述多为套话,似乎只是为了求旅途记录之完整所作的敷衍之语,大致就是:“是一工商繁盛之富庶大城也”“居民是偶像教徒,臣属大汗,使用纸币,恃工商而活”之类的话,实质上与描写苏州的话语并无二致。

马可·波罗肖像

遗憾的是,《马可·波罗行纪》中关于苏州的记载也只有寥寥几段,这位著名的冒险家是否在之后的日子里还曾和苏州有过交际呢?大概率是不曾有的,否则凭借苏州的繁华,不可能让他吝惜笔墨。更为遗憾的是,无论是继元朝而起的明朝,还是清朝都实行较为封闭的对外政策,很少有外国人士能够来到苏州并留下只爪片鳞的记载。直到晚清以后,风气渐开,不少外国人来华传教、经商和旅行,苏州作为彼时举世瞩目的大城市,自然无法被这些人所忽略。通过观察晚清外国人大量遗留关于苏州的记载,我们既可以看到苏州被置于历史变迁中的一个侧面,也可以顺着外国人的思路去想象他们脑海中的苏州城模样。

历史变迁中的苏州城

我们先来看一则颇为有趣的墓志铭,光绪三年(1877年)一群苏州民众在苏州枫桥镇白鹤岭树立了一通墓碑,有趣的就在于这通墓碑是为一名为“南怀仁”的传教士所立的,在清代康熙年间曾经有过一著名的传教士也名为“南怀仁”,但是根据墓志铭中的信息与事迹可以断定,此南怀仁非彼南怀仁,想必另有他人。但重点并不在于此,为“南怀仁”所立墓碑的这群苏州民众称赞这位“南怀仁”是“公肃穆谦冲,温恭□□,其行己也践绳,其接人也用绁,懿然纯其德,皎然洁白其行,其于缚教宣道之事,莫不鞠躬尽瘁,靡有余力”,并为之铭曰:“惟此元老,圣会栋梁。盘根错节,羽仪赞襄。奠之磐石,系于道桑。景教日开,正道日常。猗欤□□,日月争光。主曰福哉,来归天乡。报功酬德,万世无疆”,可见这些苏州民众对其评价之高。

墓志铭的最后只有“江左同会诸友”的署名,但根据墓志铭的内容不难看出这是一群信仰基督教的人所立。自从鸦片战争的烽火点燃后,清朝便再也遏制不住外国人涌进中国,“欧风美雨”的浪潮开始潜入,苏州作为沿海大城市自然无法置身事外。光绪三年这些信奉基督教的民众既然已经敢如此明目张胆地群聚为之立碑,想必当地的基督教已经传播的颇有效果。想必这位名为“南怀仁”的传教士也曾和马可·波罗一样到过苏州,见识过苏州城的繁华,他的到来以及他所要传播的思想实质上也是在创造历史,可惜的是我们并没有找到这位“南怀仁”有关苏州城的记载,但所幸的是这位“南怀仁”只是来华大潮中的一位而已。

清康熙年间著名的传教士南怀仁,与之后那位与他同名的“南怀仁”共同进行着在华传教活动

早在同治七年(1868年),后面成为了著名的德国地理学家李希霍芬就曾在一次从宁波到镇江的路途中经过了苏州,与马可·波罗不同的是,李希霍芬只是站在船上凝视过这座古老的城市:

离苏州最后的一段路程,河两岸都是平地了。河道也宽了不少,岸边的村落也渐渐多了起来,形成了苏州的郊外。像杭州一样,苏州城也有一条围绕城墙的护城河。我在城外停留了一会,然后往城墙靠近。我只看了一眼就明白了,这座以美丽著称的城市,如今也是破败不堪。虽然城外的房屋看起来零星星的,但是比杭州城外的情况还好些。较宽的河道里挤着不少船只,有些看起来规模还挺大的。

若是再把时间前调五六年,李希霍芬肯定不能这么悠然地在此闲逛,彼时的苏州尚笼罩在太平天国运动的战火当中。在太平天国运动时期,苏州是太平军和清军反复拉锯的主要战场之一,咸丰十年(1860年)四月,太平军攻打苏州,苏州城内外都受到了严重的焚毁。据《虎窟纪略》记载当时的场景是“夜火起,火光烛天,延烧十二时,南北两濠鱼鳞万瓦,尽成灰烬”,清军收复苏州城后,也有时人记载当时苏州城的境况:“旧宅已为废址,破瓦颓垣,凄凉满目”,已然不见昔日繁华盛世之景。同治三年(1864年),有人经过苏州见苏州依然还是破败不堪的模样:“而自昆至此境转荒落,金阊门外瓦砾盈盈,城中亦鲜完善。虎丘一塔辛存,余皆土阜”。据学者计算,咸丰元年(1851年)的苏州人口为365万,但到了同治四年(1865年)苏州人口仅剩128.8万,减少了大概65%,可见太平天国战争对于苏州的摧残。李希霍芬过访苏州是在同治七年,此时距离太平天国运动已经过去了四年的时间,但呈现在李希霍芬面前的依然还是颓败之景。

1909年略显破败的虎丘塔

幸好时间带来的不仅仅只有摧残,古老的苏州城也在时间的抚慰下慢慢舔舐着自己的伤口。1895年,西方记者威廉·R·卡勒在《我在中国的假期》中说出了马可·波罗也曾用来感叹苏州地区的那句话:“上有天堂,下有苏杭,这是(中国)唯一值得居住的两个世俗地方。毫无疑问,(天堂)就是苏杭这样的奢华之地”,英国人魏茶也曾经感慨:“毫无疑问,上海港是进入中国心脏的主要入口之一,而且直接与苏州相接(水路二十四、三十小时可到达),距浙江省省会杭州仅150英里——两座富饶、文学、时尚、奢华的城市,无可匹敌,用他们用滥了的谚语来说,叫做'上有天堂,下有苏杭’。”

若是威廉和魏茶是与李希霍芬一同访问的苏州,想必是不会联想到“上有天堂,下有苏杭”这句脍炙人口的谚语的。但是威廉和魏茶到访苏州的时间已经距离太平天国运动过去了将近三十年的时间,苏州城再一次凭借着雄厚的底蕴恢复了勃勃生机。(上)

愁予

【本文原发吴文化博物馆微信公众号,经授权转载】

,