生活的磕磕绊绊无时无刻都在上演,而我们争锋相对时,往往情绪战胜理智,此刻也正是我们思维打开,脑洞大开的时候,这个时候往往争论点便会扩大为很多俗语之间的力搏,要不不了了之,要么大打出手。抛开其他,无关是非,中华文明源远流长,博大精深,给我们留下了生活的启示也埋下了语言的乐趣。好了,切入正题吧,来谈一谈俗语中悖论吧!

试问:当“宁为玉碎不为瓦全”与“留得青山在不怕没柴烧”遇上时,如何能保证这场嘴上斗争的胜利?

心存疑问的朋友莫慌,听潇晓生娓娓道来,抛个砖头你去搬用。

宁为玉碎不为瓦全 PK 留得青山在不怕没柴烧

出处:宁为玉碎,不为瓦全出自唐·李百药《北齐书·元景安传》:“岂得弃本宗,逐他姓,大丈夫宁可玉碎,不为瓦全。”天保时诸元帝室近者多被诛戮。

留得青山在,不怕没柴出自烧明·凌蒙初《初刻拍案惊奇》卷二十二:“留得青山在,不怕没柴烧。虽是遭此大祸,儿子官职还在,只要到得任所,便好了。

两位作者都非圣贤大儒,短短一句却道出了生活的真谛,广为使用,可见创造这些句子时思维并不严谨,大多怕是后人为我所用拿来顺口罢了。那我们接下来就从逻辑上面来分析一下吧。

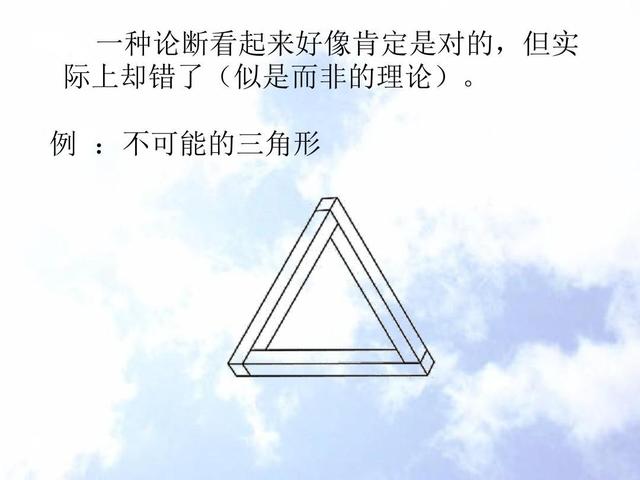

这两句很明显互相矛盾,就以“宁为玉碎,不为瓦全”为例,自身逻辑就有待推敲。“玉碎”和“瓦全”有什么直接关系?玉碎不碎都是玉,瓦全不全都是瓦,你选择碎或者全也都是你。至于其他的,抛开政治因素,谁也说不清孰是孰非。可见,这两句之间存在着一个大的悖论。什么是悖论?悖论就是表面上同一命题或推理中隐含着两个对立的结论,而这两个结论都能自圆其说。

简单的说就是理性思维主持的逻辑与主观思维上的感性认知出现了矛盾。同时,主观思维被我们自定义的强化了,从而打破了辩证本身主观与客观的平衡,所以出现了悖论。

至于解悖,留给专家学者,我想说的是,俗语中用就行,这便是俗语中的中庸之道。

至于实际运用中如何立于不败之地,阳明子曰:此心不动,随机而动。

,