撰文 | 王培根(译者)

怀特的人生经历

怀特的曾祖父是1826年由英格兰来澳大利亚定居的。他的父母在澳大利亚拥有两个牧羊场。1912年5月怀特出生于伦敦,当时他的父母正在英国旅游。怀特六个月后,被带回澳大利亚。他的童年是在新南威尔士的乡下和悉尼度过的,并在那里接受了早期教育。后来,他又赴英国就读中学。1929年又回到澳大利亚,在新南威尔士当了牧童。他一方面在两个牧场里劳动,同时也学写些不成熟的作品。

1932到1935年间他再赴英国,到剑桥大学国王学院学习现代语言。此时,他阅读了大量文学名著,深受欧洲文化的影响。取得学位后,他周游了欧洲和美国。后来留在英国。二战期间,他作为英国皇家空军情报部门的文职官员,先后到中东和希腊服役五年。战后,他多次访问澳大利亚,直到1948年定居在澳大利亚的新南威尔士,后来迁居悉尼。

1935年怀特在悉尼首先出版了诗集《农夫与其他诗》(The Ploughman and Other Poems);1939年,第一部长篇小说《幸福谷》(Happy Valley)问世;两年后,他又出版了长篇小说《生者和死者》(The Living and the Dead)。这些作品虽没引起多大震动,但奠定了他走向文学道路的基础。定居澳大利亚那年,他发表了第三部长篇小说《姨母的故事》 (The Aunts Story)。这部小说在欧美受到很多评论家的高度赞赏。

他的真正的成名之作则是描写一个拓荒者家庭变迁的长篇小说《人树》(The Tree of Man,1955)。这是一部最典型的、澳洲的、史诗般的小说,标志着他已进入了文学创作的巅峰时期。此后,他的主要作品有: 长篇小说《探险家沃斯》(Voss,1957)、《坚固的曼陀罗》 (The Solid Mandala,1966)、《活体解剖者》(The Vivisector, 1970)、《风暴眼》(The Eye of the Storm,1973)、《树叶裙》(A Fringe of Leaves,1976)、《特莱庞的爱情》(The Twyborn Affair, 1979);短篇小说集《烧伤的人》(The Burnt Ones,1964)、《白鹦鹉》(Cockatoos: Shorter Novels and Stories,1974);剧本《汉姆的葬礼》(The Ham Funeral,1961)、《大玩具》(Big Toys,1977);电影剧本《夜游者》(The Night the Prowler,1978);自传《镜中瑕疵》(Flaws in the Glass, 1981);《怀特讲演集》(Patrick White Speaks,1989)等。我国已有他的几部作品译本先后问世。

怀特的作品大多以澳大利亚为社会背景,反映澳大利亚人的生活,表达澳大利亚人的心声,但其写作风格和艺术手法却与多数澳大利亚作家所用的传统的现实主义写作方法大相径庭。由于他一方面长期在欧美传统文化的熏陶之下,另一面又深受乔伊斯、伍尔夫等现代派小说大师的写作技巧及弗洛伊德精神分析学理论的影响,所以,他终于成为一位独树一帜、别具一格的现代派作家。他认为作家应该提高生活,给人以启迪,不应只记录人们早已熟知的事物,而传统的现实主义文学只不过是“沉闷乏味的新闻体现实主义的产物”罢了,其作品远离艺术,只拘泥于表面的真实,缺乏深度和力度,不足以反映瞬息万变的大千世界。他主张去探索人的精神世界,通过对现代人内心的刻画来反映纷繁复杂的客观现实。因此,他的作品不着重情节的构筑,而是将笔触探入人物的心灵深处,从心理剖析入手,表现人际的关系,揭示人物的灵魂,引发人们对那个社会的思考。他笔下的人物多是性情孤僻,行为乖戾,为社会所抛弃的走投无路的人,用怀特自己的话说都是些“烧伤了的人”,然而,他们却是有着西方世界观的现代人的写照,他们无所依托,不清楚自己与世界的关系,因而狂热地追求着自我。

难译的重点:独白与意识流叙述

在创作技法上,怀特运用独特的象征手法,广泛使用意识流的手段,通过大量的自由联想和内心独白表现主人公的潜意识和复杂的心理活动,梦幻般地反映出人的本能与理想的矛盾。他的作品有着明显的神秘主义、象征主义及现代心理学派的虚幻色彩。然而,怀特有别于其他现代派作家的是: 他在“重精神”的同时,所强调的并非一味的虚无主义的内向性和抽象性,有时也有现实主义的外向性和具象性;表现的并非只是现代派作家惯常的充满悲观绝望情绪的幻灭色调,有时也表现出积极向上、令人奋发的力量;他不只是暴露,也有颂扬,不只是讥讽,也有激赏。因而他的作品犹如彩色的梦,有时深沉,有时活泼,有时苦涩,有时开朗。

怀特是运用语言的大师。他那“史诗般的叙述艺术”和“引用语言使之达到可以产生细微差别的充分能力”,是有口皆碑的。他用词十分细腻、准确、含蓄、幽默。象征、暗示、排比、比喻俯拾即是。他的作品所涉及的知识面极广,所用的词语量极大,而且锐意创新,不受传统语法的束缚,再加上浓厚的宗教色彩,这给读者对作品的理解带来相当大的难度。有时不免招来语言晦涩、荒诞不经、无法捉摸的非难,当然更多的人则欣赏怀特作品的概念的远见卓识和无所畏惧的写作风格。

《乘战车的人》(Riders in the Chariot)又译作《战车士》《四驾车》,是怀特的代表作之一。1961年出版后,引起强烈反响,作者因而先后荣获了迈尔斯·富兰克林文学奖(1962)及国家基督协会颁发的“兄弟情谊奖”(1963)。

《乘战车的人》,[澳]帕特里克·怀特 著,王培根 译,浙江文艺出版社,2021年1月。

小说的故事情节大致可分为四部分: 一、 老处女黑尔小姐对女邮政局长讲述了她家的兴衰史。赞那杜——这座充满神秘色彩的黑尔小姐的私人宅第已经今非昔比了。值此,交代出小说主要所反映的时间: 二次大战时,地点: 澳大利亚;二、 黑尔小姐与希梅尔法布不期而遇。后者对前者讲述了自己坎坷的身世与经历。战争的残酷及其给犹太人所带来的灾难一览无余;三、 斗转星移,他们的交往密切了,了解加深了,逐渐建立起奇特而真挚的友谊。加之乐善好施的劳动妇女戈德博尔德太太、不同凡响的澳洲土著艺术家杜博的出现,他们的境遇、他们的作为、他们的思考与以乔利太太、弗拉克太太以及布卢之流形成反差,致使作者着意所歌颂与讽刺的泾渭分明;四、 上述四人除戈德博尔德太太仍在走着自己的路之外,其他三人皆随着昔日辉煌的赞那杜的毁灭而消亡。

《乘战车的人》如同怀特的其他小说一样不以情节取胜,而是将人物放在一起,任其发展。该书遵循怀特喜欢的模式——强烈的中心概念,通过传记的方法向前推进,然后是明显细节的尽情扩展。其形式与其说由外部的框架,不如说由内部的力量所决定,其故事更多地在为人物服务。

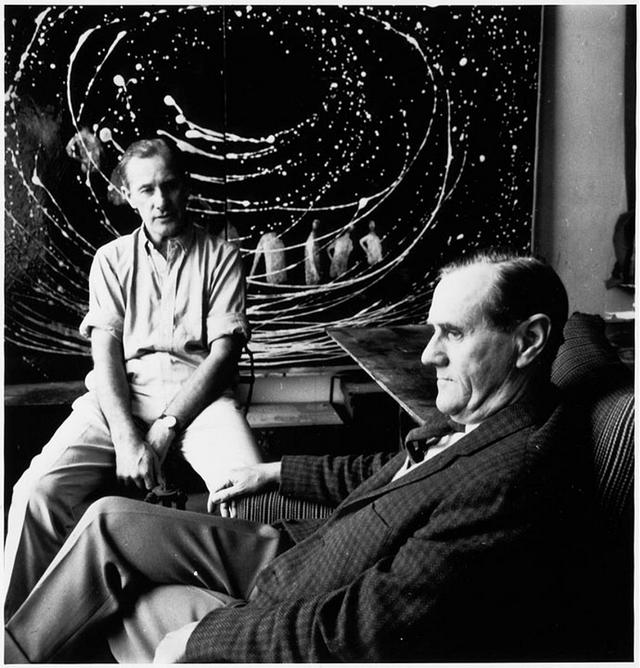

《乘战车的人》小说插图

黑尔小姐是个性情孤僻、离群索居、装束奇特、其貌不扬的老处女。她一出场就给人以深刻的印象:“身材矮小,脸上长着雀斑,她穿的那双长筒袜可能已经从腿上褪下去了……”她常年戴着一顶编得粗糙的柳条帽,“那使她有时看起来好像一株向日葵,有时候,恰像一个快要散架的破篮子。”她之所以被冠之以“黑尔”之名,不无道理,因为英文中的“黑尔”(Hare)是野兔的意思,她正像野兔一样行为诡秘,不可思议。很多人称她是“疯子”,是“神经病患者”,然而,这位昔日曾是雕栏玉砌、金碧辉煌的私人宅第——赞那杜的主人,却有着自己的理解,自己的感情。赞那杜极盛时,每年都有亲朋好友自国外专程来此做客。一次,在来客中多了一位漂亮小姐,她不禁醋意大发。她对其父的死,总有一种负疚感。因为她当时救助不利,才使他最后淹死在赞那杜的大瓮里。所以,“当她父亲的形象在她的记忆中愈见淡薄时,她才乍着胆像狐狸或者笨虫子似的出来探索一种隐蔽在生活中的真理”;她初遇希梅尔法布时,先是被他的大鼻子迷住了,后来竟用自己那布满雀斑的、颤抖的手握了那犹太人的手,并开始摩擦起来。这时,她似乎“感觉到作为一个女人是个什么滋味,那或许是第一次,而且是绝无仅有的一次”。

弗洛伊德强调: 经神病的根源是由于潜意识中性本能受到压抑而陷入幻想境界。那么,黑尔小姐之所以形成了自己独特的脾性与行为习惯,其中一个重要原因则是由于多年来性本能受到压抑的结果。这样,当感情的闸门一旦打开时,那滔滔江水,便一泻千里,锐不可当。因此,当得知她的朋友希梅尔法布的住处着了火时,她便迫不及待地显出一种粗糙的恨与爱: 她呜咽着,奔向前去。“你们烧死了我最亲爱的朋友!”她向围观者怒吼着,“我要报告警察……我要向法院起诉……”这时,她把所有的恨全都集中在围观者身上,认为他们是魔鬼——因为他们眼看着她的朋友让人迫害,被人活活烧死。可是,当她来到她那躺在病榻上奄奄一息的朋友跟前时,她倒像一只“温和的、熟知的野兽”,“横卧在她们母亲的床角下啜泣着,咕哝着。她身上还散发着烧灼的气味”,这“仿佛不是出于痛苦,而是由于她再次成功地封闭了她那幸福的氛围”。其实,她把满腔热忱早已倾注到眼下这位行将就木的人的身上,她甚至用自己的体温去暖那冰冷的双脚,她“慢慢垂了下头;最后,她将脸放到那脚的形状上,面颊上落着印记”,她已进入自己的性情“从未到达的那种完全融洽的状态中”。随着她朋友的离去,她甚至做出决定: 离家出走。从此,便销声匿迹了。

黑尔小姐无疑是作者所强调的一个“烧伤的”、扭曲的心灵。她有着自相矛盾的两重性: 她本人丑得很,但又存在着美的东西,她所表现出人世间的那种原始的、本能的感情就是一种美的体现;她有着自己独特的爱,但也有着自己切齿的恨;说她是“疯子”“神经病患者”也可,但有时她对世态炎凉、人间冷暖也有着深深的体会和精辟的论断。她说的好: 人们可能“会把已经看透他们的人折磨死”,这也可能是因为“天气”不好,或者“饭后的无聊”,她的话都是“经验之谈”。在尔虞我诈、弱肉强食的资本主义社会里,黑尔小姐只是千千万万被社会所抛弃的小人物中的一个,她的存在与否只不过像“一片树叶”或“一只动物”一样,不会引起社会的波澜。

如果说黑尔小姐是作者在本书中浓墨重彩的一个人物,那么希梅尔法布则是作者刻意强调的核心。这位被人绑在模拟十字架上受尽折磨的弥赛亚——犹太人所期望的救世主,部分是根据作者在纽约的一位出版商作为原型写成的。怀特说: 写他是依据“人的遗传精神,而不是人的仪表”。书中的希梅尔法布是一位见多识广、博学多才、饱经风霜、历尽坎坷的犹太人。他于十九世纪末出生在德国北部的一个富裕的犹太商人家里。父亲是一位事业有成、慷慨大方的人;母亲是位虔诚的基督徒。他自幼受过良好的教育,后来获英语博士学位,并在牛津大学继续从事研究工作。战争时,他服过役,负过伤。退役后,认识了一排字工的女儿雷哈,两人随即共坠爱河并结成眷属。然而,美好的一切有如过眼烟云,不复存在了。眼下,作为犹太人,他耳闻目睹并亲身遭受其他犹太人所遭受的和没有遭受的很多凌辱与苦痛: 德国人不顾他那光荣的过去,解除了他的职务;他访友也吃到了闭门羹;他家如同犹太教堂一样燃起了熊熊大火,屋内的家什烧得荡然无存;他的爱妻被人劫走了,从此杳如黄鹤。他目睹过德国法西斯分子用绳索和钢刀将成批的犹太人逼到毒气室里活活毒死的惨景。因为留有他用,他才幸免一死。后来,他颠沛流离,漂泊到异国他乡——澳大利亚,在一家工厂里找到一种不起眼的钻孔的活。这位堂堂的大学教授沉默寡言了,这位曾驰骋疆场的勇士逆来顺受了,然而,等待他的仍将是被侮辱、被损害的命运。他甚至被人绑到树上,让人刺割和踢打: 很多的血从头上、身上、手上流了出来,“那黑色的血块和污迹……乏味得竟连苍蝇都不理睬”。所以,除了认认真真地劳动,老老实实地做人以外,他将一腔热忱全部倾注到对上帝的爱、对上帝的祈祷之上。因为他知道自己具有着力量,所以“透过所有的漫骂、蔑视、讥笑和扭曲,他继续在盼望着”,他感到“一种平静和清澈,那纯洁如水的平静和清澈,在其中心映现出了他的上帝”。因此,在弥留之际,他变得更加温和了。

“苦难和赎罪”一直是怀特作品突出的主题,这在《乘战车的人》中展现得尤为明显,而在希梅尔法布身上则表现得淋漓尽致。在经受了种种凌辱和磨难之后,经过赎罪,他达到了孜孜以求的唯一的“人类理想境界”。于是,他感到心境平和了,感到他心中的上帝与他同在。这正像作者在书中开始时,援引布莱克的警句那样:“无限”“蕴藏于一切事物之中”,而这“无限”就是“上帝的声音”——“笃实的义愤之声”。所以,当希梅尔法布被绑在树上,受尽折磨时,他便聆听到上帝的声音,同时也“激起他人对无限的感知”。于是,他成了人们——特别是犹太人心目中的救世主。他是书中几个主要人物联系的纽带。以他为核心自然形成一个黑白分明的幻象圈: 他饱尝到充满那圈内的兄弟般的情谊与关怀;也饱受到充斥于那圈外的无尽的羞辱与欺凌。然而,他毕竟是典型的西方知识分子的写照。在那混沌蒙昧、纷纭杂沓的世界里,他以其与众不同的方式在狂烈地追求着自我。

评论家难以定论的象征色彩

评论家公认: 《乘战车的人》是怀特所有作品中宗教色彩最浓的一部。这就给作者提供了一片大展风采的辽落的沃土,使其独具一格的现代派艺术风格,使象征主义、神秘主义、虚幻色彩、意识流等艺术手段发挥得酣畅淋漓、洒脱自如。首先,从书名看: 《乘战车的人》,这里“战车”指的是何物?“乘战车的人”又为何许人?如果说上述四人是资本主义社会里被歧视、被忽略、被抛弃、与社会格格不入的所谓“烧伤的人”,为作者杜撰的梦幻式的“乘战车的人”,那么“战车”一物,既是艺术品,又是作家在虚无缥缈中,产生的一种恍惚迷离的神秘联想,形成的一种超然存在的意象,一种完美无缺的象征。

然而,对此,不同的人,由于理解不同,因而形象各异: 它恰若随风飘来的一层巨云;一团光芒四射的琥珀色的大火;一辆群马驾辕的两轮云车,在碧海长空中隆隆而过,挑逗着忌妒的苍穹;抑或停滞在通往阿波罗的小径上,由四匹木马拉着的小巧玲珑的小木车……至于那乘战车的人的形象,那或许是隐约可见的四个神人,直挺挺地坐在精工细雕的战车里;或者是耀武扬威的征服者,威风凛凛地乘着战车,腾云驾雾,驶向那神殿的大门……然而,无论怎样,这里的“战车”,却是人性的向往、美好的化身、光明的使者、赎罪的象征。“乘战车的人”在经过磨难和屈辱之后,其心灵借此得以净化,以期达到那“人类唯一的理想境界”。故此,杜博欣喜地得知:“那战车的确存在于先知的视觉和他自己的见解之外”;而戈德博尔德太太每每想到它时,则感到“她的神经中枢仍受着仁爱和慈善的翅膀的触动”。这种以具体、有形、现实之物,表现抽象、无形、非现实的事物,所谓“寓理于象”的象征手法,由此可见一斑。此外,黑尔小姐在赞那杜的那伊甸园式的生活,却被以乔利太太形式出现的“蛇”搅扰了;杜博的绘画,以红、蓝为主的各种颜色的出现;以雌雄同序植物为代表的犹太教与基督教的联合,以及其他方面宗教与信仰的问题等等,其象征手法都特别醒目。加缪说过:“最难理解的莫过一部象征作品,一个象征总是超越它的使用者,并使他实际说出的东西要比他有意表达的东西更多。”象征主义文学在很大程度上又表现了神秘主义。神秘主义学说所给予的不是行为的指导、幸福的规划和对神秘事物的解释,而是一种人生的哲理。《乘战车的人》正是如此创作出来的,因此,具有象征主义作品的显著特点: 神秘色彩和朦胧美。

尽管作者在有些篇章里沿用了传统的叙事方法,特别是对几位主人公的具有传记色彩的记述,可以看到现实主义传统的影子,但作者所主张的和主要运用的却是现代派的写作方法,上述对本书所反映出的象征主义、神秘主义的创作倾向及虚幻色彩便是例证,而作者对“意识流”手段的运用则更为明显。这主要表现在: 第一,时序的颠倒和融合上。《乘战车的人》打破了传统小说以正常时间为顺序的结构,在心理变化和意识的流动中,常常把过去、现在和未来三者彼此颠倒、交叉、互相渗透,使人为的视觉、回忆、向往三种现象交织、重叠在一起,创造出异常的结构。希梅尔法布用了整整三章(五、六、七章)的篇幅叙述他的身世和家史,其意识活动不是一个条理化的和脉络清晰的体系,而是回忆伴随着回忆,理智混杂着感情,清楚的思路交织着混乱纷繁的感受和印象: 如他的妻子雷哈一会儿死了,一会儿活着,反复出现……这种柏格森所谓的“心理时间和多层次”的叙述风格有时毫无逻辑关系可言。第二,跳跃式的自由联想和心理分析式的内心独白的运用。作者以此表现主人公的思想感情,对主人公的行为和环境不做直接的描绘和说明,只是通过他的意识屏幕上的映象对外在世界进行折光的反映。如一主人公沿河而上时,他所体味的却是河岸的流动和河水的静止。这在前面主要人物分析上可以窥豹一斑。第三,语言与文体上的标新立异。《乘战车的人》具有怀特语言的一切特点。作品洋溢着浓郁的诗情,通过诗的隐喻性,表现人物内心和现实难以言传的、极其复杂的融合。书本所用的语言多达十几种,而且难易程度异常悬殊: 易者一目了然,朗朗上口;难者文辞奥博、哲理深邃。再加上时而出现的不合语法的句子和极浓的宗教色彩,使作品读来颇难。

怀特作品之难译,众所周知。在已知的怀特作品中外译事中,一人独立完成者凤毛麟角。据说,两位苏联译者在翻译怀特著作的过程中相继得了神经衰弱症,垮了下来。国内出版的几部怀特作品,皆为合译。独立完成者,迄今尚属首次。

本人八年前译完《乘战车的人》,后经多次复查、修改,终于告成。遗憾的是: 本人在此期间得上了冠心病。但愿值得!

本文为《乘战车的人》译后记,由出版社授权刊发。

撰文 | 王培根

编辑 | 张进

导语校对 | 赵琳

来源:新京报

,