这部《素堂遗集》是明末名臣光时亨的诗文集,线装五册,民国十一年秋毛笔红格写本。书藏北京大学历史系,当属天下孤本。

《素堂遗集》卷一首页页面

光时亨是安徽桐城人,初字羽圣,后别号含万,崇祯七年进士。崇祯十五年,光时亨以考选赐对,受到皇帝赏识,被授予刑科给事中一职,直至明亡。

光氏为官刚正不阿,恪尽职守,可谓一心为公。这样,就不可避免地会得罪很多人。在被他纠弹的官员当中,有两位很关键的人物,一个是阮大铖,另一个是马士英。

崇祯十七年二月,面对大顺军进逼京师的危急形势,朝中大臣,多主张迁都南京;至少请太子监国于南都,以防万一。崇祯皇帝明明知道这是眼前唯一的出路,可却碍于硬撑着装出来的“定力”,不便说跑路就跑路,还得在臣子面前做足临危不惧的样子。史称崇祯“将俟举朝固请而后行”(徐鼒《小腆纪年附考》卷三),可就在这个当口儿,光时亨傻乎乎地站了出来,义正词严地力阻南迁。

结果,大明亡了,末代皇帝朱由检北出皇宫,坚定勇敢地走向煤山,在那棵歪脖儿树上自裁而亡。活着,虽然祸害天下苍生,还弄亡了朱氏国家社稷,可到了儿,这死法,毕竟没给列祖列宗太丢脸,也给亡国之君做了个正宗的标本。

在告别这片大好江山之前不久,崇祯皇帝讲出了“朕非亡国之君,诸臣尽为亡国之臣”那两句万古名言。他讲出这奇葩金句的场景,是光时亨刚刚再一次严厉批驳了抚军江南的动议,这自然也就断绝了崇祯帝最后的念想,因而光氏其人,自然就是皇帝心目中那个头号的“亡国之臣”了。站在朱由检的立场上,你要说大明政权就亡在这位光时亨先生的手里,恐怕也不为过。

光时亨正义而又正当的追求当然十分真诚,明亡后计六奇撰《明季北略》,谓时亨“乃欲借孤注以邀名,而非所以忠君也”(计六奇撰《明季北略》卷二〇“附记南迁得失”条),所说未免诛心过甚。可正义的主张好讲,正义的行为有时还要经受生死的考验。在这生死考验面前,过得去还是过不去,若非事到临头,有时还真不好说。

三月十七日,李自成大顺军攻入北京城。当时,正在以科道官身份巡视平则门(今阜成门)守御的光时亨,面对真刀真枪的威胁,立马脚就软了,当即下跪求饶。李自成让他以原官服务于大顺,还亲自召见,俨乎其俨地鼓励了他一番。

不过贪生怕死是一回事儿,给陕北驿卒李自成做“贼官”是另一回事儿,俗话管这就叫“认贼作父”;特别是老婆孩子还都在桐城老家,若是受到此等坏名声的影响,后果显然是很严重的。

于是,光时亨经过一番周折,伺机出逃,乘船经京杭大运河南行。就在他南逃的途中,弘光小朝廷在南京正式挂牌开张了。尽管弘光帝在“就职演说”中讲,对那些一时胆小软弱,陷贼做官的明朝旧臣,只要能够“反邪归正”,就会宽大为怀,给你个前程。不过稍习中国古代君主政治操作手法的人都知道,这只是一般的政策,是为笼络人才和人心所抛出的诱饵,若具体落实到每个人身上,这项政策怎么施行,就得看你的造化和缘分了。

光时亨对弘光帝这种套话信以为真,可又没那么好的运气。船至宿迁,他就被马士英、阮大铖派来的人逮捕了。然后,是押赴南京刑部受审;再往后,就以“从贼”的罪名被处决了。尽管光时亨的朋友和同乡,以不同的形式为他辩白,如清初大名人戴名世就写有专文,但比较专门、也比较正式一些的史籍,譬如谈迁的《国榷》、计六奇的《明季北略》等,都还是把光时亨记作叛明“降贼”的代表人物。

朱由检作死之后,天下局势相当混乱。当时南北阻隔,北京城里传到江南的讯息,真假搀混,还间杂有一些人为制造的谣言,某些人的生死贞污,往往也难分辨。而南明弘光小朝廷立足未稳,系由马士英、阮大铖这两个奸人当政,朝中党派争斗则依旧激烈进行。光时亨是东林党的干将,马士英、阮大铖辈则专与东林清流人士作对,况且光氏还是马、阮两人直接的“仇家”,因而这位光先生是不是被诬陷害,就是很多关心这一段史事的人自然会想到的问题。

这部《素堂遗集》,最引人关注的内容,就是光时亨本人关于此案的说法。

此书在每册首页相当于内封面的位置上,俱大字题写“九世祖先给谏公遗集”,其下小字注曰“十八世孙进琨谨识”,还钤有“光进琨”朱文印章,并另附识语云“民国十一年岁在壬戌仲秋月,十九世孙秉镠/秉钟/秉铨合抄”。

《素堂遗集》“内封面”

裔孙三人合力抄写先祖这份书稿,就告诉我们其书似原无刊本。因为若有刻本行世,通常是不会这么费力重抄的。若想扩大影响,再刻新印,可以化身千百,比费劲扒力地只抄一册强多了,也便利多了。今检书中偶有浮签,记某字“原本”作某,或做是非正误判断,因知乃据所谓“原本”誊抄。检读光时亨文稿凡以“虏”等称谓满人之处,均以空缺形式隐去,因知所据“原本”当写录于清朝。

《素堂遗集》内文浮签

又书中夹有一页中华书局古代史组写给北京大学历史系资料室的信函,不仅一本正经地钤盖关防,还是打字机打印,相当正式。此信全文如下:

北京大学历史系资料室:

你们交来的光时亨“素堂遗稿”已读过。由于我们目前以校点出版二十四史为主要任务,对其他书稿一时难于兼顾太多,所以有关明人文集、奏稿的整理出版,还没有全盘规划。如果把光时亨的集子印出来,而且只出此一部,恐不一定合适。我们一度打算节录其中关于农民起义的资料,收入“明末农民起义资料汇辑”,但后来又感到这方面的数据不多,节录有些困难。因此拟先将原稿璧还,请你们保存。将来有出版可能,再作具体联系。以上意见已和郑天挺先生商量过,一并奉闻。此致

敬礼

附件:稿本五册

中华书局古代史组

1963.12.20

中华书局致北大历史系函

中华书局虽然没有安排整理出版此书,但通过北大历史系当年拟议出版此书的做法,还有中华书局同明清史权威学者郑天挺先生协商的情况,都表明当时此书在世间别无他本,光氏裔孙抄录此本时所依据的“原本”自已无从寻觅。

《狱中遗稿》首页页面

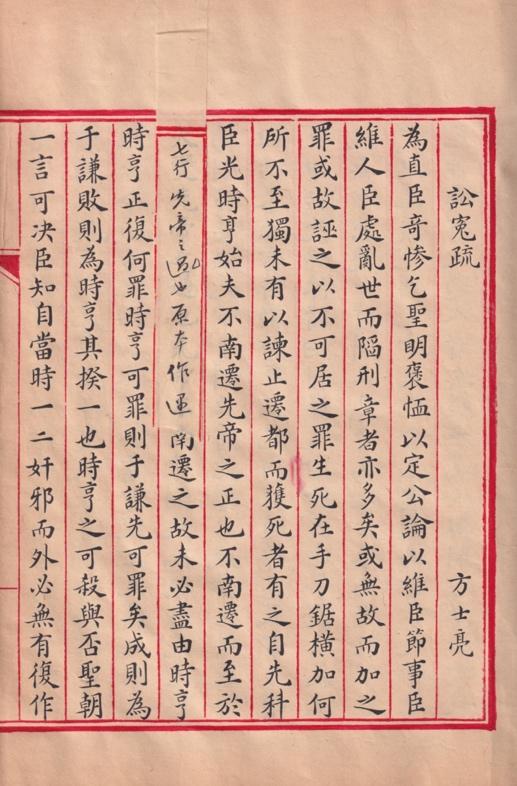

这部著述,在全书五册之中,有两册,于书衣上贴有“卷二”或“卷三”签条。另一册签条书“卷四,共四册”,但已脱落,现夹在书衣之后。但该册内容为光氏传记等数据,如方士亮(光时亨友人)《讼怨疏》、左光先(左光斗弟)《野史辩误》、金声(南明隆武朝右都御史兼兵部右侍郎)《神龟异豕传》、胡忠允《清忠传》、姚康《光给谏公传》、戴名世《书光给谏轶事》、吴日跻《光给谏含万先生传》等,内容明显属于附录性质。

《素堂遗集》卷四内文

又一册卷首有目录,卷端题“狱中遗稿”,下署“弋民光时亨含万著”,“男廷瑞/廷瑛/廷球/廷琳泣编”,而全书及其余各册俱无目录。相互比较可知,前此所说“共四册”云云签条所说“四册”,应不包括本册在内,本册应编在整部集子的最后。这样,剩下的那一册就应该是全书首册,而这第一册首页卷端题写的书名为“素堂遗集”。另外,在这一册书的书衣上,有钢笔所题“光时亨素堂遗稿”字样。又该书每册书衣上均钤有蓝色“国立清华大学历史学系”椭圆印章,知尝入藏清华大学历史系。在这册题有“光时亨素堂遗稿”字样的书衣上,有钢笔书写的“33390”编号,可以看出清华大学历史系数据室当时就是将该册列为全书首册。根据这些情况,可以推测这一册原来应贴有“卷一”签条,因该册位于全书之首,在取放过程中损毁。

《素堂遗集》首册书衣

按照以上分析,可知此《素堂遗集》全书分为主文四卷(四册),另附《狱中遗稿》一卷(一册)。在主文四卷中,前已述及,卷四(第四册)属于附录性质,编录他人所作光氏传记等内容,前三卷则是光时亨本人的诗文。

卷一首页卷端题“素堂遗集”、“桐城光时亨含万父著”,卷二题“素堂遗稿”、“桐城光时亨含万父著”,卷三、卷四首页都没有题写书名。又卷二、卷三的内容俱属奏疏,总题有“疏”字;卷一各项内容分题“启”、“策”、“条议”、“诗”。卷一各项内容,除了末项之“诗”而外,俱分题“素堂遗集”、“桐城光时亨含万父著”,“诗”这一部分则题作“素堂遗稿”、“桐城光时亨含万父著”。

上述这种书名的题写形式表明,光氏此集全书尚未最后编定,故书名前后不一,题写的位置也颇欠妥帖,而由这一情况也可以推定光氏此集此前别无他本,这是首次纂辑成书。考虑到首卷卷端和书中大多数地方的题名都是“素堂遗集”,前述相当于“内封面”的地方题写的也是“遗集”,所以我认为还是把这部集子定名为“素堂遗集”较为妥当。至于《狱中遗稿》,应当独立附着于四卷本《素堂遗集》之末。

《狱中遗稿》署明系由乃子光廷瑞等编辑。除此之外的四卷《素堂遗集》书稿,前三卷应属光时亨生前自己分类汇编,而第四卷的内容,由于都是他人在光时亨身后为他撰写的传记等,只能是由光廷瑞等光氏后人编录。

四卷《素堂遗集》中卷一“启”、“策”两部分或为应酬文字,或属科举习作,没有太大史料价值;又其“诗”作平平,殊无足观,还没有什么重要纪事内容,所以也价值不大;仅“条议”部分属政务文书,史料价值较高。其卷三、卷四两卷,俱属光氏出任刑科给事中以后的奏疏,涉及司法、兵事等重要朝政,史料价值颇高。光时亨自言其“幸列掖垣,独不自菲,每于国家大利害,廷议大是非,宫府大典礼,以及兵农之布置,行赏之得失,靡不竭诚入告”(《素堂遗集》之《狱中遗稿·北归自讨檄》)。这两卷的疏稿,就是此语的具体体现。

《素堂遗集》卷四附录的光氏传记等与《狱中遗稿》的内容相互结合,可以为我们了解光时亨降附李自成及遭南明弘光政权惩处之事的真相提供极为重要的独家史料。

《狱中遗稿》之所谓“狱中”,即谓光时亨被弘光政权逮入刑部监狱关押,受审待决之中。在这期间留下的文稿,对我们了解光案价值最大的有两篇:一篇题作《辨疏》,另一篇为《忾言十五首》。前者顾名思义即可知是在为自己“降贼”一事辩白;后者是由十五首构成的一篇“组诗”,其史料价值在每一首诗的诗序,讲述自己在李自成大顺军进入北京城前后的经历。按照光时亨的说法,他不仅未尝降附于李自成,在大顺朝里出任“伪官”,还先后三次,分别以跳城墙、上吊和投御河的形式,试图自杀殉国。遗憾的是,怎么死都没死成(这当然很不可思议)。这些自白到底有多大程度可信,是读者自行判断的事。

《狱中遗稿》内文

人们读到这些内容,一定有信有疑,各有各的看法。至于我的看法,会另行撰文述说。不过有一点,只要受过史学研究入门训练的人都应该承认——看过这些内容之后便很容易明白,世间比较流行的光氏传记数据,如《戴名世集》卷七《书光给谏轶事》、马其昶《桐城耆旧传》卷五《光给事传》等,其对光案的叙述,都是本自光氏的自述,基本没有任何旁证。不仅如此,戴名世在为光时亨“洗白”的时候,还恣意游笔,把光时亨所说跳城墙时折断的左臂,写成了“左股”;还有,光时亨明明说他投河自尽时身边没有仆人跟随,是被两名路人搭救,戴名世却大剌剌地讲康熙丁卯年他在京城中居然见到了光时亨当年的仆人,宣称就是这位仆人把光时亨从御河里捞出来的。虽然戴名世信誓旦旦地讲“此亦可证野史之污”,可他这种话别人能信么?反正我是不信。对了,附带交待一句:戴名世和马其昶都是光时亨的桐城小老乡。

,