考古发掘的战国 楚国 完整的一套天平衡器包括:天平衡杆、砝码、托盘以及系提钮、托盘的丝线。

这是一种特定形式的等臂天平。

湖北江陵九店 M246 出土的一套天平和砝码

1“分细益”

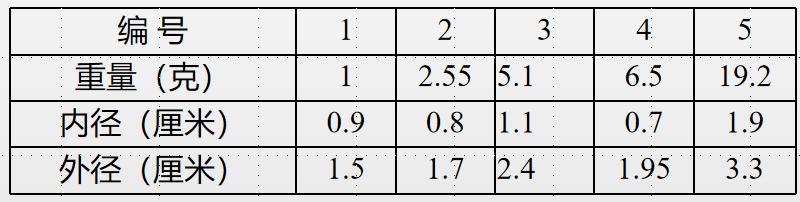

1990年秋,在湖南五强溪水电站淹没区沅陵县太常乡抢救性考古发掘中,于第1016号楚墓内出土了一套带有铭文的底码。墓中一套彩绘陶礼器如鼎、敦、壶的器形.特别是鼎的形制演变及彩绘纹饰等均反映了湖南晚期楚墓的特征,因此墓葬年代应不岀战国晚期。所出砝码共5件,状如铜环,除4号外表面皆鎏金呈淡黄色。按重量、大小列表如下:

其中4号砝码明显小于比它轻的3号,虽同为环形,但截面却近于直角梯形,且表面有明显的磨痕.色玄黑,说明4号破码在外形、成分与制作上均不同于其余4件,应是件替代品,5号砝码最大,环上并阴刻三字,当释作“分细益”。 19.2 克( 1 / 12.5 益)

“分细益”

2“钧镒”

楚国的全套砝码应当是10枚。1945年长沙市近郊楚墓中出土的一套“钧益”砝码,保存非常良好,这是目前发现的所有楚砝码中最多的也是最完整的一套。 1958年入藏湖南省博物馆。

黑色,圆形,由大到小十个成套。十枚铜环权是完整的一套,重量大体以倍数递增。

环权第九枚刻“钧镒”二字。“钧”同均。《吕氏春秋·仲春纪》:“同度量,钧衡石,角斗桶,正概”。“盖”同镒,战国时期的黄金重量单位。而从第一枚到第十枚,每枚间的重量都是以倍数增长的。“钧镒”指平准量值。 “钧”同均,“均益”就是平准分割黄金一镒的标准重量,从二号到十号砝码为一镒以下不同量值的单位,九个砝码加起来恰好等于第一号砝码即一镒的重量.郑玄注: “大半两为钧”。“益”同镒,与“斤”同为当时黄金计量的两个通用单位,但有古籍中楚国只有“斤”这一计量单位。

亦有认为,“钧益”应为“间益”,即为半镒,“钧益”砝码量值范围小到1侏,大到楚制2斤,由此推论楚国一益重量为251. 3g,战国时秦国一斤重253g一两重15. 8125 g。楚国的益相当于秦国的约十六两。

“钧益”。

1、1954年长沙左家公山出土楚国木质天平杆和铜盘及铜砝码九个,重量依次增倍。分别为一铢、二铢、三铢、六铢、十二铢(半两)、一两、二两、四两、半斤。最大的第九枚(半斤)为125克;

2、1945年长沙近郊出土过一套“钧益”砝码,一共十个,重量依次倍增,第九枚上刻“钧益”二字,重124.37克。

实测结果是:

A、楚砝码(九个):一、0.6一铢 二、1.2二铢 三、2.1三铢 四、4.6六铢 五、8 半两 六、15.6一两 七、31.3二两 八、61.8四两 九、125 半斤;

B、钧益码(十个):一、0.69 二、1.33 三、1.94 四、3.87 五、8.04 六、15.53 七、30.28 八、61.63 九、124.37钧益 十、251.53

从上面可以知道1“钧益”重125克。那么,1鎰重251.53克左右。在“钧益” 这套衡制中,1鎰则相当于西汉的十六两,也就是相当于西汉的1斤。

“钧镒”

一铢重0.69克,一两为15.5克,一斤为251.3克,十枚相加约500克,为楚制二斤。1铢是最轻的一枚砝码,是天平的最小称量。其换算公式为:

1镒=16两≈250克

1两=24铢≈15.6克

1铢≈0.69克。

“ 钧益 ” 砝码 , 用来 称量较重的黄金 , 即一斤以上的大份 金称量 。

“钧益” 衡制中,1鎰则相当于西汉的十六两,也就是相当于西汉的1斤。可知1“钧益”重125克。那么,1鎰重251.53克左右。在“钧益” 这套衡制中,1鎰则相当于西汉的十六两,也就是相当于西汉的1斤。

“分细益” 祛码 , 用于小份量 黄金 的称量 , 所以它的祛码个体轻 , 个数少。

“分细益”衡制中,1鎰相当于西汉的二十四两,重约384.8克、383.6克。

3 黄山铜权 4组 战国晚期

4.四两砝码

18845.四两祛码

【时 代】战国晚期。

【出土时地】1981-1989年湖北江陵县九店公社雨台山(M423. 6)。

【收藏者】湖北省文物考古研究所。

【尺度重量】1号法码外径4.8、内径2.6厘米,重124. 18克;2号法码外径3.8、内径1. 85厘米,重61.75克;3号法码外径3、内径1. 65厘米,重30. 98克;4号法码外径2. 4、内径1. 3厘米,重15. 44克;5号法码外径1.8、内径1.1厘米,重7. 64克:6号法码外径1.1、内径0.5厘米,重2. 13克。

5、6 号砝码之间还应该有一枚重量约为3.8 克的砝码

【形制纹饰】有一件衡杆,六件法码,均呈圆环形,大小相次。

【着 録】九店图版8.4。

【铭文字数】2号砝码刻铭文2字。

【铭文释文】三(四)两。

5臤子砝码

6楚 “王”字青铜衡

战国 楚

衡器

传安徽寿县出土

一件长23.1厘米,宽1厘米,厚0.35厘米;一件长23.15厘米,宽1.3厘米,厚0.35厘米

两件铜衡形制相同,体扁长,衡干背都刻一“王”字。杆中部上方有拱形突起,中有孔,系拴提绳的鼻纽。铜衡杆的长度相当于战国时的一尺。两件衡杆正面均刻线,一件刻十等分,每等分一寸;一件中间二寸有寸刻线,其余每半寸刻一线。两件衡杆都以刻线来计算称锤到提点的长度(力臂)和被称物品到提点的长度(重臂),然后计算物品的重量,这是比较准确的衡器。衡杆背刻“王”字,很可能是楚的宫廷遗物。 这两件青铜衡杆为窄长条形,中部上方有圆形突起,中有一圆形孔,系拴提绳的鼻钮。横杆的长度相当于战国时的一尺。两件横杆正面均刻线,一件刻十等分,每等分一寸;另一件中间两寸有寸刻线,其余每半寸刻一线。两件横杆背面均刻一个“王”字。 此衡是以刻线来计算称锤到提点的长度(力臂)和被称物品到提点的长度(重臂),然后计算物品的重量,是一种比较准确的衡器。寿春(今安徽寿县)是战国晚期楚国的都城。在这里发现有寿春故城遗址,在城北的长丰县杨庙、朱家集一带还发现战国晚期的大型墓葬,李三孤堆墓更被认为是楚幽王之墓。因此,在寿春故城内出土的刻有“王”字的青铜衡,很可能是楚迁都寿春城后王宫使用的遗物。

7婴家钱衡

1975年 湖北江陵凤凰山一六八号汉墓,据木犊和天平衡杆的文字记载,应是爵五大夫的里正。 出土“四铢半两” 101枚,其中很大一部分是有周郭的。天平衡杆 一件,出168:245竹笥里。竹质,长29.2、宽1、厚0.3厘米。上面正中钉一小铜环作准心,以系绳;近两端处分别于底面或背面各插入一竹钉,用以系绳悬掛铜称盘。天平衡杆上有隶体墨书四十二字,分别写于蔑黄、蔑青及其侧面,文字基本清晰,可认识。蔑黄上写二十二个字:

“正为市阳户人、婴家称钱衡,以钱为絫,劾(刻)曰四朱(铢),两疏□十”。蔑青上写十七个字:“ 敢择轻重衡及弗用,劾论罚繇里家十日”。侧面上端写三个字:“□黄律”

翻译:里正(当时的基层政权机构)为市阳民户、商家颁发的称钱天平,以钱(指铜钱)为标准,法定重四铢,仍承袭“半两”为名称。该天平为第十号。敢选轻择重用钱及不用称钱衡者,按《口黄律》处其在里正服徭役十日。值得注意是:这里第一次提出货币“以钱为累”。

西汉 武帝刘 彻 在 位 4 5年 , 即建 元元 年 辛丑 至 后 元 二 年 甲午 , 当公元 前 14 0 年至 前 87 年。 当政前期 , 沿用文 景二帝 币制, 继 续铸行 四 株 半两达 2 年 。

8“大刘一斤”

海昏墓出土12枚砝码,这套砝码中,有2枚最大的,所以才出现了偶数 青铜材质最大的一枚上刻着“大刘一斤”,一斤为248克,最小的实测为五铢,3.5克。这套砝码最轻的可以称到2克,全部加起来也只能称几斤重的物体。一枚最重的铜环权上刻有“大刘一斤”四字,说明这套铜环权与“大刘记印”是同一时期使用的,很可能是专门用于称黄金或称药材的,所以也叫“称钱权”。

与“称钱权”配套使用的“称钱衡”在哪里呢?海昏侯墓考古发掘至今并未发现衡杆。

大刘一斤

,