《名人传》是法国作家罗曼·罗兰所著的《贝多芬传》、《米开朗琪罗传》和《托尔斯泰传》三部传记的合集,又称《巨人三传》,被誉为“激发精神成长的不朽经典”,激励了一代又一代读者。

“欲戴其冠,必承其重”是我看完这套书最大的感触,我们在仰视并艳羡名人光环所散发出来的光芒时,有没有问过自己是否也能扛起那些苦难与挫折?是否依然拥有坚定地与命运抗争到底的信心?而所有人生不同的历程与高尚的人格、广阔的胸襟,对梦想、真理和正义的永恒追求无不相关。

罗曼·罗兰说:“生活是严酷的。对那些不安于平庸的人说来,生活就是一场无休止的搏斗,而且往往是无荣誉无幸福而言的,在孤独中默默进行的一场可悲的搏斗。”

罗曼·罗兰用文字让我们听到三位艺术匠谱写的一曲奋斗不息的"英雄交响曲" 。

罗曼·罗兰

罗曼·罗兰

罗曼·罗兰,他是法国人,1915年诺贝尔奖获得者,法兰西学院方学大奖得主。从小爱好音乐,醉心于托尔斯泰和雨果等人的作品,被称为"用音乐写小说"的人。23岁从巴黎高等师范学院毕业后,前往罗马深造,归国后在巴黎大学教授艺术史,并开始了写作生涯。

37至46岁近十年间,先后创作了《名人传》三部传记和长篇小说《约翰·克里斯朵夫》,奠定了他在世界文学史上的地位。

第一次世界大战期间,罗曼·罗兰发表了许多反战文章,虽受多方指责,但他并没有屈服,49岁时,凭借“文学作品中的高尚理想和他在描绘各种不同类型人物时所具有的同情和对真理的热爱”,荣获诺贝尔文学奖。他将全部奖金捐献给国际红十字会和法国难民组织。

罗曼·罗兰一生坚持自由、真理、正义,被誉为“欧洲的良心”,作品涵盖小说、剧本、传记、论文、散文、日记、书信等多种体裁。为争取人类自由、民主与光明进行不屈的斗争,他积极投身进步的政治活动,声援西班牙人民的反法西斯斗争,并出席巴黎保卫和平大会,对人类进步事业做出了一定的贡献。

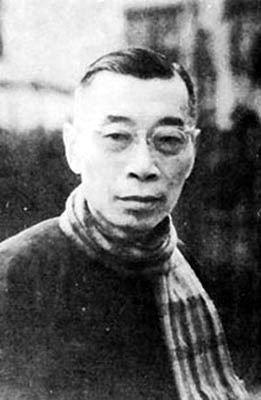

傅雷

傅雷

傅雷是将《名人传》翻译为中文的译者。

唯有真实的苦难,才能驱除浪漫底克幻想的苦难;唯有看到克服苦难的壮烈的悲剧,才能帮助我们担受残酷的命运;唯有抱着“我不入地狱谁入地狱”的精神,才能挽救一个萎靡而自私的民族;这是我十五年前初次读到本书时所得的教训。

————傅雷1942年写的译者序

根据书中的注脚获悉,傅雷应该在1932年的时候已经有这部书的初译稿,据他说是因为出版界坚持这本书已经有译本,不愿接受,但是已经出版的译本绝版已久,始终没有看到,在失望之余,把少年时代幼稚的翻译习作一笔勾销,全部重新翻译。

傅雷是1908年出生的,这样算来他在24岁就已经翻译过这本《名人传》,10年后,34岁的时候又一次翻译了这本书,可见这本书对他的影响至深,精神上需要坚忍奋斗,敢于向神明挑战工的大勇主义可见一斑。

傅雷早年留学法国巴黎大学。他翻译了大量的法文作品,其中包括巴尔扎克、罗曼·罗兰、伏尔泰等名家著作。一生致力于法国文学的翻译与介绍工作,译作丰富,译笔传神。其翻译的作品共三十四部,包括《约翰·克利斯朵夫》、《人间喜剧》、《名人传》等。

第一次知道傅雷是通过《傅雷家书》,字里行间,充满了父亲对儿子的挚爱、期望,以及对国家和世界的高尚情感。

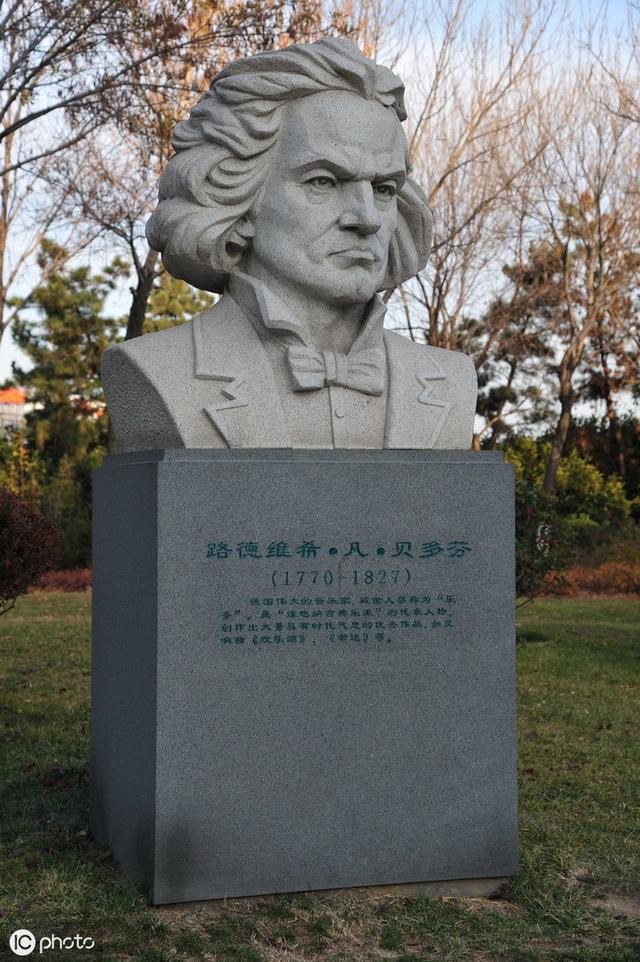

《贝多芬传》

贝多芬

提起贝多芬耳边就会回荡着激情澎湃的《命运交响曲》,也许只有那样的经历才能谱就这非凡的乐章,我们先来看一下作者罗曼·罗兰1927年原序中写的文字:

在本世纪初期的这一代里,多少行列已被歼灭:战争开了一个窟窿,他们和他们最优秀的儿子都失了踪影。我的小小的《贝多芬传》保留着他们的形象。出自一个孤独者的手笔,它不知不觉地竟和他们相似。而他们早已在其中认出自己。————罗曼·罗兰

在这短短几行字里传递出来的孤独感阵阵袭来。孤独的贝多芬,孤独的罗曼·罗兰,经由傅雷将这份孤独从法国传递到了今时今日我的眼前,再来看看傅雷在译者序里的感慨:

不经过战斗的舍弃是虚伪的,不经劫难磨炼的超脱是轻佻的,逃避现实的明哲是卑怯的;中庸,苟且,小智小慧,是我们的致命伤:这是我十五年来与日俱增的信念。而这一切都由于贝多芬的启示。————傅雷.1942年

贝多芬的生平大家都非常熟悉了,出身贫寒,自幼拥有惊人的音乐天赋,八岁就开始登台演出,童年过得不幸福,父亲酗酒,母亲去世后,扛起家庭的重任。成年后只身前往音乐之都维也纳,渴望凭借自己的才华和努力改变命运,但一次次受挫,最让人痛惜的是搞音乐的人听力越来越差,直至失聪都独自一人保守着这个秘密,叹服的同时让人匪夷所思。

建议那些无病呻吟的人都来读一读《贝多芬传》,看看究竟什么才是苦难?浸润一下人生艰难时刻还要扼住命运的咽喉的贝多芬的那份气魄!这个在悲苦深渊里受着忧患折磨的人,永远讴歌欢乐之美,贝多芬热爱自然,爱田野,爱一株树甚于爱一个人,在维也纳时,每天沿着城墙绕一个圈子,在乡间,从黎明到黑夜,独自在外面散步,不戴帽子,冒着太阳,冒着风雨......

在现实生活中,贝多芬为金钱的烦虑弄得困惫不堪,差不多到了行乞的地步,还要装做日常生活并不艰窘的神气,可见他的自尊心有多强,就可以理解听力的衰退不向任何人提起这件事。

在贝多芬44岁那年,维也纳社会的目光从艺术移到政治方面,音乐口味被意大利作风破坏了,时尚所趋的是罗西尼,把贝多芬视为迂腐。在这个艰难的时期,贝多芬的朋友和保护人,分散的分散,死亡的死亡,与童年的朋友失和......

1816年,46岁的贝多芬在笔记上写道:“没有朋友,孤零零地在世界上,耳朵完全聋了”。除了耳聋,他的健康与日俱下一天不如一天,相继患重伤风、肺病、剧烈的关节炎、黄热病、结膜炎......最终于57岁离开了这个让他受尽折磨苦难的世间。

贝多芬最丰满的灵感,就当在这种时而热爱、时而骄傲地反搞的轮回中去探寻根源;直到相当的年龄,人的激昂的性格,才在凄恻的隐忍中趋于平静。

最后引用罗曼·罗兰的话总结这位“短小臃肿,外表结实,生就运动家般的骨骼”的音乐家:亲爱的贝多芬!多少人已颂赞过他艺术上的伟大。但他远不止是音乐家中的第一人,而是近代艺术的最英勇的力。对于一般受苦而奋斗的人,他是最大而最好的朋友。

,