提要:文章就“吐蕃”读音进行考释,认为“蕃”字唐代没有“鄱”方音且无bō音;唐人用吐蕃二字称呼古藏族政权主要缘起吐谷浑;吐蕃的“蕃”律诗中读元韵,元曲中读寒山韵,反映的都是其带-n尾的真实语音,历史上并无吐蕃tǔbō读音,不必因藏族自称bod,就须注音吐蕃tǔbō;藏文史籍中对“吐蕃”的系列藏文音译表明“蕃”历来读-n尾音;“吐蕃”应据其本源音义今读tǔfān。

关键词:吐蕃 本真读音 尊史从古 自然音变 语音规范

1.

引言

古代藏族吐蕃政权,国家对其已有权威定论。2015年国务院新闻办《西藏发展道路的历史选择》白皮书指出:“公元7世纪在西藏发展起来的吐蕃政权是中国历史上一个地方政权,为开发中国西南边疆作出了重要贡献。”但吐蕃一词怎么读?学界形成吐fɑn论与吐bo论两派,至今争议不断。如姚大力(2013)据粟特文献等称“吐蕃”应今读tǔfán;朱宏一(2017)引用谢仁友(2003)的观点说“吐蕃”只能读tǔbō。

从唐宋的《唐韵》《广韵》到清朝《康熙字典》,历代汉文辞书里吐蕃的“蕃”都找不到注音为bō的根据;20世纪30年代《国语辞典》(黎锦熙主编)、20世纪60年代《现代汉语词典》对吐蕃均注音tǔfān,台湾现沿用的《国语辞典》(重编修订本)也是tǔfān。纵观吐bō论发展历程,有四大关键节点:

1)法国人Rémusat(1788-1832)最早据清朝称西藏为“图伯特”而改读吐fān为吐bō(伯希和,1915),始启学界争议;可见吐bō论根本上是舶来品。

2)受学界“(吐)蕃对音藏文bod”观点的推动,1961年田汉的话剧《文成公主》在京演出首次公开念“吐蕃”为tǔbō(牙含章,1980);按:bod为藏族自称,是藏文的转写。

3)受学界“古无轻唇音”则(吐)蕃不读fān而读‘播’音”等观点影响,1975年修订版《辞海》首次在辞书中给“吐蕃”注音tǔbō(常凤玄,1989),此后《新华词典》《汉语大词典》等也注音tǔbō,但《现代汉语词典》仍坚守tǔfān注音。

4)谢仁友2003年在《中国语文》刊文《“吐蕃”音辨》(以下简称“谢文”),就吐蕃读音提出六大问题并分别解答,强调汉语“蕃”字有bō音;吐蕃读音的文献史实和语言调查表明应读tǔbō,从普通话语音规范角度吐蕃也应读tǔbō等。2005年《现代汉语词典》出第5版,也改tǔfān注音为tǔbō了。

我们反复研读与吐蕃读音相关的藏、汉文献,发现吐蕃的历史本真读音并非如谢文所说可读tǔbō;因此,我们不揣浅陋,就谢文六大问题提出不同解答,希冀溯源本始,就教于方家。

2.

“ 吐蕃 ”读 音商榷

2.1

汉语中“蕃”字究竟无bō音?

谢文说:

汉语韵书中“蕃”字确无bō音,但可找到“蕃”有bō音的线索。

1)东汉鲁国蕃县因陈蕃之子为鲁相,避陈蕃讳,改“蕃”之翻音为鄱音。[唐]颜师古《汉书注》提到应劭为该蕃县注“蕃音皮”,不相信这是避讳陈蕃而改的音,而是“蕃”本就“音皮/鄱”,《史记》中蕃县就写作“鄱”。“蕃”字二音:常见优势音“音翻”,上古属元部;方音“音皮/鄱”,上古属歌部,歌元阴阳对转。

2)应劭的“蕃音皮”即“蕃音鄱”。[唐]司马贞《史记索隐》误以为鄱、皮双声,后渐讹为蕃音皮。

3)[明]李时珍《本草纲目》:“薄荷……[唐]孙思邈《千金方》作蕃荷”,可见“蕃”字“音鄱”是方音。

4)“蕃”字薄波切bō音一直在方言中存在,如江西鄱阳县。《广韵》未收bō音是因其对方音字可酌收也可舍弃。《集韵》中收了该方音,可惜错放在支韵下,读蒲糜切pí。(这里概引谢文,下同。)

我们赞同谢文上古歌元二韵部阴阳对转之论,汉代蕃县即鄱县,元部“蕃”音确实可混同歌部“鄱”音,但唐代语音中并无“蕃音鄱”的情况,不能由此得出汉语中“蕃”有bō音的结论。理由如下:

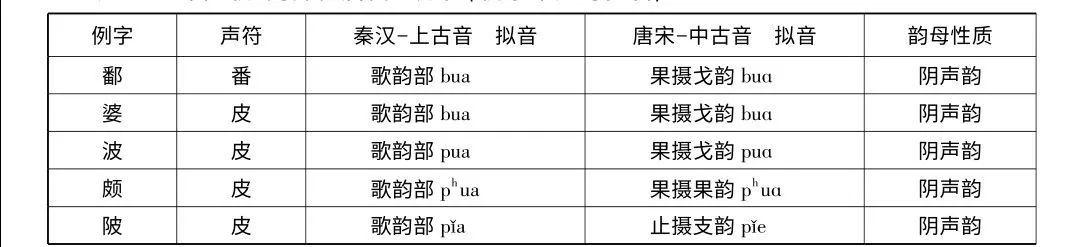

1)上古歌部诸字“皮(蕃)、陂、義//鄱、婆、颇”等到唐代已系统分化为中古止、果二摄(见下页表1):蕃(皮)、義一类属止摄,鄱、颇一类属果摄。这导致唐人读上古歌部入韵韵文难免别扭,如唐明皇读《尚书》“无偏无颇,遵王之義”句时,因读不顺专门下诏改果摄“颇”字为止摄“陂”以与“義”押韵。蕃县“蕃音皮/鄱”的歌部古音分化类似:因北齐时蕃县已废(隋于此改置滕县且唐宋因之);偶尔提及蕃县,唐人据古书“蕃音皮”之注只能读“蕃”为止摄音,“鄱”则另读果摄音。谢文所谓“蕃音皮即音鄱”到唐代行不通。

2)《史记》中蕃县是写为“鄱”,但东晋·徐广《史记音义》里注“鄱音皮”;我们查阅注音蕃县的古文献(唐之前《史记音义》等三种、唐代《括地志》等九种)基本都说“蕃本音翻,改音皮”,且唐代并无谢文所谓“蕃音鄱”之注音。司马贞《史记索隐》只是据旧典怀疑“蕃”应初改为“鄱”,后渐讹变为今(唐代)“皮”音;颜师古否定蕃县音翻,不代表他认同音鄱;颜氏《汉书注》中凡提蕃县,仅注“蕃音皮”,并无鄱字;他给止摄韵字“靡、陂”分别注音“武皮反、彼皮反”,确证唐代“蕃音皮”是读止摄音。

3)谢文“蕃音鄱”之论源于明·顾炎武“鲁国蕃县……蕃音皮;皮,古音婆(同鄱)”的说法,无非要证明唐代吐蕃可读tǔbō。但顾炎武音韵研究主要是离析唐韵完善古韵分部,其所谓“蕃音皮/婆”针对的是上古音而非唐音,谢文却一再强调“蕃音皮/鄱”贯通古今,抹杀皮、鄱韵母到唐代已然分化的事实,也忽视顾炎武《日知录》所说“唐之吐蕃即今之吐鲁番”(不论顾氏地理正确否,其读吐蕃明显为tǔfān)。其实“蕃”字读皮读鄱均与吐蕃音义无关。

4)谢文由明代“薄荷”与唐代“蕃荷”异形对音而得出“蕃”字音鄱/bō是个方音的结论也不成立。譬如今所谓华表,汉代写为桓表;今广东番禺,宋代或作婆鱼;那么能从古今对音中得出“桓”应注huá、“婆”应音pān的结论吗?显然不可(它们何以音近而讹倒可探讨)。

5)谢文称“秦代番县后改名今江西鄱阳县”,其实该番县后世演变始终无涉“蕃”字(见鄱阳县政府网站历史沿革),与鲁国蕃县语音演变无关(蕃县到北齐已废);故其所谓“蕃字音鄱/bō是方音至今存于方言”之说不成立。实际上,蕃县(《史记》作“鄱”)之“蕃”中古一直音皮。

6)唐宋时《唐韵》《广韵》都未收“蕃/鄱音皮”,是因蕃县/鄱县到隋唐已消亡,仅个别经史家偶尔提及。后《集韵》广录经史家的注音才将“鄱、蕃”并列收入支韵皮音,并注释“县名,在鲁”(鄱阳之“鄱”《集韵》另收入戈韵婆音),反映唐宋经史书面音而非古方音。以此观之,《集韵》对蒲糜切“蕃”字没放错地方。

综上可见,吐蕃的“蕃”唐宋时并无“波、婆”音,“蕃”字既无薄波切,也无ō韵母,即使“波、婆”等字汉到唐宋也无ō韵母,音韵学界的拟音可资证明,则汉语中“蕃”字确无bō音。诚如郑张尚芳(2006)所言:蕃注bō音读若“播/婆”是立足于“播/婆”今音而言,与唐音根本不合……用元以后才出现的音节bo来比附一千多年前的历史名称“吐蕃”而不理会其间的历史音韵分段变化,是很不科学的。

表1 上古“歌”韵部在唐代的分化(例字带声母拟音)

2.2

为什么唐人用“吐蕃”二字称呼古藏族政权?

谢文对“吐蕃”语源的四种观点进行比较后说:看来吐蕃一词当源于突厥人的称呼,是突厥语Tüp和藏语bod形成Tüp bod结构,意为“蕃部族”。唐人为何用吐蕃二字称呼古藏族政权?谢文分析说:

1)“吐”仅是个译音字。

2)蕃字唐代可两读:或音方烦切通“藩”;或音薄波切“鄱”,如蕃县的“蕃”。

3)蕃字鄱音译音bod,但藩音更符合大唐要反映唐、蕃名分关系的意愿。这种半音/意译的译法汉民更易接受。这大概是唐朝对译bod时不用“播、波”等字而用方音“蕃”字的原因。

谢文此论预设吐蕃应源于突厥语对音bod,这并不成立,相关结论也难免偏颇。理由如下:

1)前已述,汉语中“蕃”字并无bō音,则所谓吐蕃源于突厥语等纯属对音猜想。常凤玄(1989)提及古突厥文专家意见:从突厥文构词看,“蕃部族”的对译应为püt tüp。不是谢文所提Tüp bod结构。

2)从词源看吐蕃的“吐”当指吐谷浑,并非译音字。试看《太平寰宇记》说:“叠州,(隋炀帝)大业末陷入吐蕃,唐(高祖)武德二年复置叠州”;《新唐书》说:“武德六年(623)四月己酉,吐蕃陷芳州。”众所周知,bod吐蕃政权于贞观八年即634年才首次遣使唐朝为汉人所知,隋末唐初其疆域尚远离芳州、叠州(叠州、芳州当时是隋唐与吐谷浑交界府州,均在今甘肃甘南州);上述芳州事件《资治通鉴》另记为:“武德六年吐谷浑寇芳州。”可见,此处攻陷芳州、叠州的吐蕃是吐谷浑蕃部而非古藏族bod部;早在bod政权首次通使唐朝之前汉地已简称吐谷浑为吐蕃,类于今称塞尔维亚人为塞族。有人会问:上述记载可靠吗?因古代史官修前朝史志,军国大事均照搬前朝皇帝实录一类,相关时间、族群等名称不敢篡改;且此芳州事件载于《唐书》开篇《高祖本纪》,犹如报刊头版头条,岂容讹误!

3)前已证,唐代蕃县的“蕃”无果摄鄱音且与吐蕃音义无关,则谢文所谓吐蕃的“蕃”音兼藩、鄱两读自不成立;且吐蕃无论初指吐谷浑还是转指bod,均为专名专音,不容两读,否则难以交际语用。

4)诚如谢文所言,吐蕃读tǔfān很符合唐朝要反映唐蕃名分的意愿。唐朝确实重视以和亲政策使诸蕃政权宗亲化、藩王化,故公开封授吐蕃赞普“驸马都尉、

王”等名号并赏赐财物,促进多民族中国发展。但吐蕃一词非为反映唐蕃名分而设,不存在谢文所谓“对译bod时不用‘播、波’等字而选用方音‘蕃’字”的那种委曲遮掩做派。唐人所以用吐蕃二字称呼bod政权主要缘起吐谷浑:先简称吐谷浑为吐蕃,后阴差阳错将此简称施于bod政权,致唐史中吐谷浑另简称吐浑、蕃浑等。

5)唐与bod吐蕃初通使时,尚不接壤,中介正是吐谷浑。法·巴赞、哈密屯(1992)说:汉人当时通过一个操突厥-蒙古语言的民族即吐谷浑而知道吐蕃称呼,比

的突厥文早一个世纪。唐朝宰相杜佑撰《通典》说:“吐蕃,在吐谷浑西南”,正是用吐谷浑作参照。吐谷浑虽与隋唐时有争战,但其将王子质押于长安,愿作蕃国;而后崛起的bod政权迎娶文成公主后,也以唐朝蕃屏自居,如下表(南晓民、刘妍君,2015:156)。

表2贞观年间唐、bod互动情况

6)文成公主远嫁bod吐蕃,确立唐与吐蕃两百年的舅甥礼仪。公主赴吐蕃时曾休止于吐谷浑,一件吐蕃古文书记载了此事:“吐蕃松赞干布于狗年娶中原皇帝之女文成公主为妻,吐谷浑王率文武百官和贵妇们迎接文成公主,举行盛大宴会后文成公主后再进到dbon国中。”据托马斯(F.Thoms)、屠次(G.Tucci)等人研究,dbon古藏语意为甥,除吐蕃对唐自称dbon外,他称仅见用于吐谷浑。甥国作dbon正跟“吐蕃”音颇近(郑张尚芳,2006:547)。吐谷浑与吐蕃同处青藏高原,唐朝同视之为“蕃”且“二吐”也有联姻之舅甥关系,唐朝略知一二(林冠群,2006:244),这是简称吐谷浑的“吐蕃”阴差阳错转指bod政权的一个可能原因。

7)吐谷浑663年被吐蕃灭国后,二吐名称仍时有相混。如《册府元龟》载:“则天长寿三年(694)西平大长公主还‘蕃’。公主者,太宗族妹;贞观中‘吐蕃’遣使请婚,至是来朝设归宁之礼焉。”我们知道,出降吐谷浑的弘化公主,武则天改封为西平大长公主。但还是有史官把公主出降国误为吐蕃,或者其眼中吐蕃即吐谷浑。亡国后吐谷浑本部并入吐蕃,其残部在唐朝安排下一路往东北撤退,直退到今山西境内。《新唐书·吐谷浑》:“吐蕃復取安乐州,吐谷浑残部徙朔方、河东,语谬为‘退浑’。”宋辽时期,仍有吐谷浑人被称“吐蕃”。《辽史·喜隐传》:“喜隐,字完德,……授西南面招讨使,命之河东索吐蕃户。”《辽史》校勘记:“按:《辽史·景宗纪》云保宁九年以喜隐为西南面招讨使……此三年内无吐蕃户入河东者。惟保宁九年(977)称:‘吐谷浑叛入太原者四百余户,索而还之。’吐蕃应是吐浑之误。”可见,远离bod吐蕃后,流落太原的吐谷浑人又被自然地简称吐蕃。这更可验证吐蕃一词历来与吐谷浑有不解之缘且不读tǔbō。

8)“蕃”入韵古诗则印证吐蕃一词肯定不读tǔbō,且不存在“蕃”读bō入韵的诗歌,唐至清代,时经千年,历朝皆然。试看如下古诗节选:唐·贾岛《寄沧州李尚书》:沉谋藏未露,邻境帖无喧。青冢骄回鹘,萧关陷吐蕃。……宋/金·耶律楚材《德新先生惠然见寄佳制二十韵和而谢之》:家贫谒鲁肃,国难避王敦。北鄙来云内,西边退吐蕃。……元·张养浩《双调·沉醉东风·蔬圃莲池药》:郭子仪功威吐蕃,李太白书骇南蛮。……明·陈琏《瞿塘歌》:其南通越巂,其西来吐蕃。浩浩纳众流,浊浪声豗喧。……清·单隆周《秋怀十四》:沐国当年阃外尊,煌煌带砺誓书存。波摧万骑传榆水,桴卧千城压吐蕃。以上诸诗中入韵的“蕃”大都读律诗元韵带-n尾,不读bō,自然不会与bod对音。唐代此类诗歌尤多,读者可自行搜索验证。

总之,1)“吐蕃”最早应来自吐谷浑的简称,后被唐朝(贞观八年后)赋予新内涵,转指且专指藏族bod政权并约定俗成;因bod政权与吐谷浑的地缘政治联姻(包括后来吐谷浑本部并入吐蕃),指bod的吐蕃仍有浓厚的吐谷浑色彩。历史上吐蕃在指称藏族的同时,偶或返本归真指向吐谷浑,有“象似称呼的混同”现象。

2)“吐蕃”在隋唐之际确曾短暂地与吐谷浑对应,并保留在相关实录性质史料中;但其后史籍如《通典·吐蕃志》《两唐书·吐蕃传》等对此只字未提,这是由于隋唐时吐蕃用来简称吐谷浑是临时的(时间短、范围小,知道的人少),且唐代吐谷浑还另有吐浑、蕃浑等其他简称。在此背景下吐蕃一词转指bod政权后,并不影响唐朝称呼吐谷浑。而古藏族吐蕃政权一度强盛,名噪一时,令唐人印象深刻,故当人们把吐蕃与藏族bod政权约定俗成地对应后,淹没了吐蕃曾为吐谷浑简称的痕迹。这样,太宗朝以后唐人也说不清吐蕃一词的来历;相关的历史记载充满不确定猜测之语,如“不知吐蕃有国之所由”(《通典》)“其种落莫知所出也”(《旧唐书》),还以“或云”方式联想到南凉鲜卑“秃发”王族乃至“发”羌,致吐蕃语源纷议。但汉文献语用中吐蕃的“蕃”指“蕃国/屏(周边部族、政权)”之音/义如脚注所述,并无分歧。

2.3

怎样解释“蕃”字读音中的-n尾?

谢文坦承:(吐)蕃在唐诗元曲中是押元韵带-n尾;汉民中确有读吐蕃为tǔfān的,并解释原因如下:

1)唐人选用“蕃”字译写藏文bod很有一番巧妙用意,“蕃”字优势读音fān影响汉民对bō和fān二者取舍中倾向于fān。

2)官韵《广韵》只收fān音,大致反映部分汉民吐蕃读音实际,诗词曲押韵又都据官韵书,对元韵字不敢越雷池半步,否则有科举落第危险。故韵文中“蕃”押元韵有韵尾-n很正常。但鉴于藏民一贯自称bod,且今天汉民中也有读tǔbō的,谢文仍主张吐蕃当读tǔbō。

对谢文此论,我们有异议:

1)(吐)蕃在唐诗中是押元韵,但元曲中并无元韵。唐以后历朝官韵书仅限诗韵,不限词、曲用韵;且诗、词、曲押韵各成韵系,不尽相同。如谢文所提元曲韵脚字“蕃、蛮、汉”在《广韵》分属元、删、寒韵部,互不押韵,但在元代曲韵书《中原音韵》中它们都归并为寒山韵而押韵。故谢文所谓“词曲押韵都据官韵书”“‘蕃’在元曲中押元韵”的说法有待推敲。

2)吐蕃的“蕃”无论在律诗中读元韵,还是在元曲中读寒山韵,反映的都是其带-n尾的真实语音。之所以没有“蕃”读bō入韵,非因科举官韵所限(如不受科举官韵限制的元曲中“吐蕃”入韵不读tǔbō),而是历史上不曾有吐蕃tǔbō读音。清末美国外交官Rockhill的调查恰可验证这点,他(1891)曾记录清代汉民对川边、甘边藏族人的几种称呼:

,Fan-min,Fan-tzǔ等均带fan音,没有tǔbō音。唐代既无tǔbō音,也无吐蕃两读,自不存在谢文所谓“唐人选用‘蕃’字译写藏文bod的巧妙用意”。

3)《广韵》中“蕃”字仅收元韵,并非谢文所谓“反映部分汉民吐蕃读音实际”,而是反映吐蕃本无bō音。譬如《广韵》收有吐谷浑“谷”字的特殊音义(见后文2.6),后《集韵》增音,连蕃县这个已消亡小地名“蕃音皮”的音义都收了,二韵书独不收“蕃音bō”的特殊音义,反证唐宋时确无吐bō读音。

4)唐代科举诗赋固受限于官韵,但不至于像谢文所说“对元韵字不敢越雷池半步”;相反士子们对官韵不合语感的限韵据理力争,致唐朝官韵始兴“同用”。如元韵本不许与魂、痕韵押韵,但唐朝科举诗赋中元韵可与魂、痕韵同用押韵,甚至越出同用限制与桓韵通押。(吐)蕃读元韵带-n尾入韵历朝律诗,不存在士子因科举压力而放弃“蕃”之他音。

5)诚如谢文所言:韵文中(吐)蕃押元韵有韵尾-n很正常;不正常的是,既已承认吐蕃的“蕃”音带-n尾,却因藏族一贯自称bod,就要吐蕃注音tǔbō,根由在于谢文执着于吐蕃读音要与bod音一致。其实古代某部族或邦国被不同语言不同词音称呼很常见,如慕容鲜卑族建国自名吐谷浑,汉地南朝称之河南国,吐蕃呼之阿夏,突厥谓之唐古特,各有约定俗成名称,发音何曾一致?吐蕃与bod音本有差异亦然。藏学界颇有学者认为唐代藏文韵尾-d与-n常可互换,bod音可混同bon(藏族苯教

)。杨志国(1987)据此提出bon可对音(吐)蕃;郑张尚芳(2006)还提出“吐蕃”可能来自藏文mtho-bon或突厥文tüpü-bon指“高地苯”等,这倒值得深思。

2.4

怎么看待汉语中“土波”“播吉”等译音词?

谢文预设吐蕃音译藏文bod,就学界讨论的“拨川、土钵、土波、土波思”等音译词举例强调:译音字无定形,吐蕃的“蕃”因原典不同而有“拨、钵、波”等不同写法,它们语音同近,都能译音bod;而bod的不同译音字也证明吐蕃应读tǔbō。谢文此论将不同时代的词与吐蕃读音混为一谈,我们不敢苟同。以下据音译来源分两类逐一说明:

1) “拨川”是吐蕃投唐大将论弓仁墓碑碑文(唐代张说奉敕令撰写)中出现的,碑文有“赠(论弓仁)为拨川郡王,称故国”之句。藏学家王尧(2011)指出:“此‘拨’即论弓仁的故国bod,碑文用‘拨’不用‘蕃’,可能因‘蕃’(pian)音距bod较远。”可见拨川一词无关吐蕃读音。

2) “土钵、土波思”等音译词出于元明文献。这些词表意确与吐蕃有关,但究其语音来源,既非谢文所谓音译bod,也不对音吐蕃,而应译音突厥语系一类。原来,蒙语属于突厥语系,13世纪的畏吾字蒙文《蒙古秘史》中,吐蕃概念读为

,类似唐代突厥人称吐蕃为Tüpüt。在元代语言文化交流中,蒙汉两类称呼与吐蕃/西蕃相互渗透影响,表现如下:首先,元蒙统治者为有效统治中原,在朝廷起用大批汉族大臣,对藏区沿用汉语传统的吐蕃/西蕃称呼,设置吐蕃等处宣慰使司等;皇帝的蒙汉文对照圣旨中,蒙文对译汉文吐蕃/西蕃;其次,汉族大臣们称呼藏族时,有些主动向皇帝蒙语发音靠拢,表现在汉文献中出现了一批意指吐蕃/西蕃的奇葩对音词,如下表。

表3元明时“吐蕃”意义的相关对音词

由上表可见,元明汉文中称呼藏族的既有汉语本有词吐蕃、西蕃,也有一批蒙语发音词,它们披上汉字外衣后与吐蕃意义关联,颇具迷惑性,易与吐蕃混为一谈。应明确,它们与吐蕃义同而韵不同:西蕃、吐蕃为隋唐已有之汉语词,与土卜惕、脱孛都等元明音译词来源性质不同,读音自不能混。姚大力(2013)还提到元代藏文《红史》以thu-hyen音译《唐书·吐蕃传》中的吐蕃,更证明元代吐蕃不读土波一类词音。谢文恰于此没有具体问题具体分析,主观地认为它们读音相通并作为吐bō论依据,窃以为非也!至于“播吉”,详见下文。

2.5

相关文献史实和语言调查能否说明“吐蕃”读tǔbō?

谢文强调:不少汉民把吐蕃读tǔfān,但文献史实和语言调查表明,藏人自称一直是bod,吐蕃应读tǔbō。以下我们按“文献史实”“语言调查”两部分,分别讨论。

1)根据时代和来源,谢文所谓文献史实有三类:首先,认为唐代藏文bod对音汉文(吐)蕃,如恩兰·达扎路恭纪功碑、敦煌石室藏汉对照文书、唐蕃会盟碑中吐蕃的族称。其次,明代到20世纪30年代bod对音汉文“播、博”,如明代《西番译语》的"

\播吉\西番”这类对音材料和工农红军帮助西康藏族人民建立的博巴政府。第三,其他民族对吐蕃的对音称呼,如突厥人、阿拉伯人Tibbat、《马可孛罗游记》中的Tibet。

无疑,这些文献史实中相关名称意义确与吐蕃有关,但其语音并无确凿依据对音吐蕃,具体分析如下:

谢文所提达扎路恭纪功碑的碑文均为藏文,自不存在藏汉对音;所提吐蕃敦煌文书与唐蕃会盟碑确有藏汉文对照,但其中的(吐)蕃难以对音藏文bod,原因在于谢文忽略了隋唐以来中原王朝所形成的“蕃汉对举”传统:“汉”代表中原王朝/族群;“蕃”泛指周边地方政权/族群。就唐朝而言,朝廷内外有蕃汉官,军队有蕃汉兵,蕃汉对称而又都是唐朝官兵的称谓。唐称吐蕃为西蕃,呼后突厥为北蕃;唐太宗对诸州县是皇帝,对诸蕃以天可汗自居。谢文所提唐蕃会盟碑上的汉文,唐朝有6处异称为“汉”与吐蕃的略称“蕃”相并称,如“蕃汉并于将军谷交马”。在蕃汉对举语境下,此蕃字按今音应读fān。

《西番译语》对音材料和博巴政府名称中bod分别对音汉字播、博,但这和吐蕃读音无关。所谓“播吉”反映的是藏文的语音,义同吐蕃、西番(属格),仅此而已。

谢文所提突厥文、阿拉伯文Tibbat、《马可孛罗游记》Tibet,这些与汉文吐蕃形成背景不同,也无对音关系。法·巴赞、哈密屯(1992)精辟指出:欧洲语言里指称吐蕃的Tibet源于中世纪旅行家向蒙文和波斯语Tibbut的借鉴。而波斯文形式当以阿拉伯文Tibbat写法为基础,阿拉伯文的Tibbat源于9世纪初的粟特文

,而粟特文的则溯源于8世纪突厥文碑铭一类……唐朝汉人采用以-n结尾名词

,瑞典高本汉对音作thuo-piwen,加拿大蒲立本对音为tho-puan,总之吐蕃在7世纪无论如何带有-n尾而非-t尾。可见西方不少学者考证吐蕃读音带-n尾;谢文所列文献史实并不能说明吐蕃音读tǔbō。

2) 谢文所谓语言调查如下:藏学家任乃强1929年赴西康向藏族人调查,得到的回答是娶了唐朝公主的古藏族王国名称是“播”;谢先生自己先后请教在京的藏族博士、教授各一位,都认为吐蕃应读tǔbō;此外还调查了三大藏区对藏族自称的不同发音。

因吐蕃名称事关藏族,调查现当代藏族同胞对吐蕃的读音,似乎有些参考作用。但需注意,藏族从未自称过吐蕃,吐蕃是上千年的汉语历史词而非藏语本有词。这是基本史实,却被一些学者讨论吐蕃读音时忽略了。以此史实为前提,试想,问询当代个别藏族人真能反映吐蕃的历史本真读音吗?谢文调查藏区方言对自称的发音,对吐蕃本真读音的考求亦无帮助。

其实,要探索“吐蕃”千年历史真实语音,与其问询现当代藏族人,不如向古代藏族人留下的藏文史籍求取。经过梳理,我们发现:古代藏文史籍中对汉文吐蕃的对译,除了谢文所提bod外,宋以后还有一系列双音节-n尾藏文拼读;历史上汉文吐蕃-n尾语音被藏族人接受并以音译方式屡次进入藏文史籍,形成上述系列-n尾藏文拼读,这主要与宋朝编撰的《唐书》有关。原来,元世祖忽必烈时,官方先后在凉州和临洮建译场翻译藏汉等各族经典。在临洮译场,汉族译师胡降祖与藏族译师仁钦扎国师合作,首次把前朝《唐书》译为藏文。因出自官方译场且吐蕃史料丰富,藏译本很快引起藏族史家注意;藏族《红史》应最早摘抄了《唐书·吐蕃传》并说明《唐书》藏译过程,保留《唐书·吐蕃传》书名汉音。其后,藏史著作中明确表示引用《唐书·吐蕃传》的还有《汉藏史集》《西藏王统记》等(南小民、巴桑,2017)。具体请看下表:

表4《唐书·吐蕃传》书名的藏文拼读(藏文注国际音标)

元代汉语中“蕃”字重唇音声母应已完成向轻唇音[f]的转化,而上表藏文大都以

[h]字母对音“蕃”字声母,是因彼时藏语本无轻唇擦音[f],便用相近的喉擦音[h]来对音(目前西藏城镇藏族受普通话影响普遍可发[f]音,一些边远农牧民仍不能发[f]音)。元代《蒙古字韵》中对音汉字“蕃”的八思巴字

,拉丁转写为han,与上表藏文对音吻合;元代还有碑文八思巴字

,拉丁转写为fan对音汉字“蕃”(参看罗常培、蔡美彪,2004:146;254)。现代藏族学术大师根敦群培《白史》开篇讲西藏地名:“除汉地外,其他诸大国,皆呼西藏为‘底巴达’(Tibet)。此显然是从汉地往昔呼西藏为‘吐蕃’(

)与蒙古语中呼西藏为‘吐巴达’(

)所转变而成”(根敦群培,2012:3-4),其中明确以藏文[ tu ::::: phan]对音汉文“吐蕃”。藏文属拼音文字,利于保留古音。上述“吐蕃”所对译藏文,无论元代明代的,抑或现代的,都从音译汉文《唐书·吐蕃传》而来,故其发音相近。尽管个别藏文拼写不尽相同,但就用-n尾音节对音“蕃”而言,它们毫无二致。故谢文所述个别藏族人读吐蕃为tǔbō,应是受某些错误发音潮流的影响。

2.6

从普通话语音规范角度看“吐蕃”应读tǔbō还是tǔfān?

谢文主张:藏人自称bod,按普通话地名名从主人的审音规范原则,循《少数民族语地名汉语拼音字母音译转写法》的规定,据北京音系,吐蕃读音规范为tǔbō较合适;附注还强调吐蕃与吐谷浑同属历史特殊读音,故须名从主人。

谢文因藏族自称bod就强调按名从主人原则给吐蕃注音tǔbō,乍听似乎有理,实则难以妥善确证。理由如下:

1)譬如多音字“谷”在《广韵》里有“余蜀切(音欲)”注音并注释“亦虏三字姓,吐谷浑氏”,而“蕃”在《广韵》中仅收元韵且无吐蕃义注释;同样,对《资治通鉴》作注的宋人胡三省每每提及吐谷浑便注音“谷,音浴”,生怕人们读错;而提及吐蕃时根本不注“蕃”音,即胡氏认为(吐)蕃当读通行的元韵音,无须特别注音。可见谢文所谓吐蕃、吐谷浑同属特殊读音之说不成立。

2)所谓名从主人本质而言,必定是“主人”在历史上首先主张并经常使用某特殊名称,方有别人或国家“从之”的结果。而藏族历史上并未主张并经常自称吐蕃,则吐蕃的审音、注音何来名从主人?真正名从主人的案例唐代也有。如《旧唐书·回纥传》:“元和四年……可汗遣使改(回纥)为回鹘,义取回旋轻捷如鹘”,后唐朝“从之”并改称,但这与吐蕃无关。

3)名从主人原则审音的地名,地点相对固定(县市一级),如番禺。而吐蕃历史上其地域变动不居;元朝还曾设置吐蕃等路宣慰使司(不含今西藏),属狭义吐蕃。由前述吐蕃初指吐谷浑及藏文音译《唐书·吐蕃传》的情况看,以名从主人原则审音吐蕃也不合史实。

4)《少数民族语地名汉语拼音字母音译转写法》针对少数民族语言里的地名,吐蕃作为汉文历史专名并非藏语里的地名,不宜按该法规范读音。

3.

结语

综上可见,谢文对吐蕃读音六大问题的解答都存在误会;其吐bō论也难成立。我们重新解答谢文六大问题,结论俱是相左。从普通话语音规范角度看,“吐蕃”应据唐代本源音义按自然音变原则今读tǔfān;鉴于吐bō论本有追求历史古音之旨,辞书对龟兹qiūcí、月氏yuèzhī等历史词也注古音,“吐蕃”注音若尊史从古,可暂拟tǔbiān(缘于清代钱大昕《十驾斋养新录· 古无轻唇音》:“古读蕃如卞……卞、变、蕃皆同音”;中外汉学家们给“吐蕃”拟thu-piwen一类古音),并加注“是古音,在某些读古诗韵文场合用”,这样才能反映“吐蕃”一词历史本真读音。

西藏扎西曲林寺前活佛东噶·洛桑赤列给《红史》中的藏文

作注,用藏文

[ thufan]对音汉文“吐蕃”;前甘肃省佛协副主席、藏传佛教格鲁派活佛杨海莲曾说:吐蕃按人民群众的读音应读tǔfān,读tǔbō在藏文佛典中没有根据。那种认为吐蕃对音bod、藏族自己从来都读tǔbō的观点应是一个美丽错误。无论语源探讨、蕃汉对举传统,还是吐蕃入韵的系列古诗,都说明吐蕃历史本真读音带-n尾,这是历史上元朝官方译场汉藏两族译师一致确认的,也是黎锦熙、吕叔湘、丁声树等老一辈语言学家编纂辞书时一致肯定的,建议《辞海》《现代汉语词典》等辞书采纳。

来源:《中国语文》2020年第2期

作者:南小民 周至琴 孔凡秋

编辑:黄海红

校对:郑雨晴

责任编辑:郝志坚

从地名的变迁看藏东茶马古道“东大路”的族群互动

广州湾地名考辨——明清方志舆图中的广州湾

卫所旧地 | 四川省犍为县罗城镇

【《更路簿》 与海洋文化】阎根齐|苏德柳《更路簿》考述

,