少成若天性,习惯如自然培养青少年厉行节俭的习惯,对于建构勤俭节约的社会风尚、传承中华民族的勤俭美德至关重要,我来为大家科普一下关于积善之家的勤俭教育?下面希望有你要的答案,我们一起来看看吧!

积善之家的勤俭教育

少成若天性,习惯如自然。培养青少年厉行节俭的习惯,对于建构勤俭节约的社会风尚、传承中华民族的勤俭美德至关重要。

这一代青少年出生于物质相对丰富的时代,普遍缺乏对物质短缺的感受、缺少对节约观念的认知,对于“勤俭持家”没有切身的体悟。加之消费文化对于过度消费的误导和勤俭教育在家庭中的“失语”,耳濡目染中,青少年容易形成不以浪费为耻的心态,滋生攀比享乐的心理。如此一来,学校食堂内,尽管张贴有“珍惜每一颗粮食”的海报,依然有不少学生将没吃完的餐食随手倒入垃圾桶内,对“节约光荣、浪费可耻”的提醒毫无感觉。

如何把勤俭美德的培育融入日常教育,营造崇尚勤俭的文化氛围,引导青少年树立健康文明的生活方式,成为摆在社会面前的一道“考题”。特别是如何将勤俭内化为广大青少年的价值追求和行动自觉,是广大教育工作者应当动一番脑筋的。

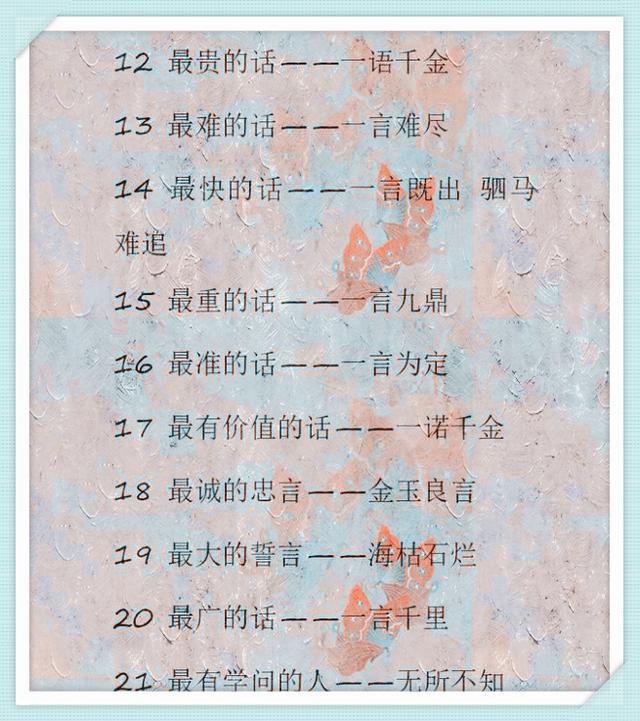

要让广大青少年知道,勤俭节约不仅是一种传统美德,更是一种生命智慧。现实生活中,我们经常能看到这样的情形,面对长辈关于勤俭的教导,很多青少年不解、排斥,甚至将节俭视作祖辈们的“贫困焦虑后遗症”。其实,在中国传统文化中,“俭,约也”,是在讲人的自我节制。孔子赞颜回:“贤哉回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。”是在倡导节俭修身,讲人的内在修为。换言之,源远流长的中华传统文化告诉我们,勤俭节约,于物质匮乏时适用、于物质丰富时一样适用。

要让广大青少年知道,勤俭节约良好美德也是敬畏万物、善待生命的人与自然的相处之道。惜物养德。爱惜粮食意味着对他人劳动成果的尊重和珍视,意味着对普通劳动者的尊敬和感恩。“一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰”“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,古人对于儿童勤俭的教育,都是旨在教导儿童珍惜资源,物尽其用、敬物惜福。

新中国成立以来,我国粮食安全保障能力显著增强,圆了千百年来中国人的温饱梦。然而,需要让青少年同时认识到,全球仍有8.2亿人遭受饥饿,确保粮食安全是全世界共同面临的问题。

全社会要汇聚合力,帮助青少年建立勤俭节约的行动自觉。身教胜于言传,帮助青少年建立勤俭节约的行动自觉,还需包括家长、媒体、商家在内的各方面力量形成合力。于家庭,家长率要先垂范,从一箪、一瓢做起,懂得珍惜、心怀敬畏;于商家,要倡导理性消费、健康消费;于媒体,要通过宣传与引导,在社会倡导勤俭节约的文化自觉。

对青少年开展勤俭教育,不仅要体现于言传中,更要渗透于身教内;不仅要让教育成果入脑,更要入心;不仅要将其作为行动要求,更能成为价值自觉。只有这样,方能真正做到知行合一、躬行不辍。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

,