从婚变题材电影的发展历史来看,新时期的婚变题材电影呼应着最为复杂和特殊的时代话语,拥有令人瞩目的创作成果,据不完全统计,1978-1989年间的婚变题材电影约为35部。

这一时期的婚变题材电影,这些影片勾勒出一条较为清晰的变迁路径,同时呈现出一定的阶段性特征,从初期反思历史遗留问题,中期开始涉及个人情爱理想与婚姻伦理的矛盾冲突,但仍旧徘徊于传统婚姻伦理道德,到最后开始消解传统婚姻伦理秩序,走向了更具开放性、多元性的现代婚姻家庭观念。

一、反思阶段(1978-1983)

珠江电影制片厂1978年摄制的《春歌》是文革结束后出现的第一部婚变题材作品,但这部电影显然还停留在表现“路线斗争”的阶段。影片以一对农村夫妻的家庭矛盾为主要情节线索,故事背景是南杨岭和北杨岭为实现农业机械化开展农业大竞赛,丈夫康老方是南杨岭农机厂主任,妻子田爽是南杨岭大队的党支书,而他们的儿子二月却和北杨岭的农机骨干翠枝相爱,并且为了帮助北杨岭的发展决定做个上门女婿。

儿子的倒插门问题直接引发了两人的婚变危机,康老方一心想要比过北杨岭,看着妻子居然支持儿子支援北杨岭,还当众批评自己,于是闹着要跟她离婚。影片试图用一种伦理关系的矛盾来表现心胸狭隘的本位主义和大公无私的共产主义之间的冲突,但这种矛盾的化解最终却依赖于竞争对手的援助感化,而将情感和伦理搁置一旁,导致叙事变得刻意和生硬。

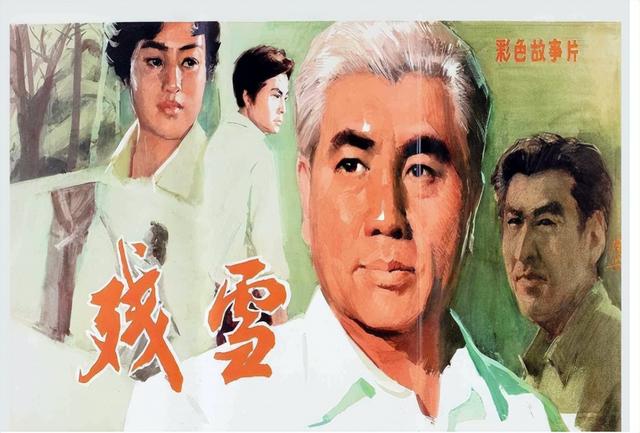

1980年的《残雪》是80年代第一部讲述婚变问题的影片,粉碎“四人帮”后,男主人公周伟光得知父亲周丰官复原职,于是借用父亲的名号走后门与农村妻子秀云成功离婚,将妻儿弃于新疆而私自回城。

在周伟光的描述中,他和秀云的婚姻是“错误的结合”,两人之间毫无感情基础,虽然影片此时利用闪回片段揭示了周伟光的自私与虚伪,但他们之间的这段婚姻实际上也的确是诞生于特殊政治环境下的产物。被打倒、下放的高干子弟与纯洁善良的工人阶级女儿结合,学识、地位差距甚大的两人在政治风暴中相互慰藉,相安无事。

当“四人帮”被打倒,政治环境发生改变后,复归的“高干子弟”身份重新带来了权力,刺激着高伟光的内心欲望,从而打破了婚姻关系的平衡状态。秀云的悲怨与群众的愤怒都表达了对于周伟光抛妻弃子行为的强烈道德谴责,而对周伟光的匿名揭发信则直指“婚变”在政治上造成的不良影响。

其父周丰作为党干部对于儿子所作所为的道德弥补,则具有鲜明的政治反思与政治表率意图。结尾周伟光重回新疆,暗示着破碎家庭弥合、团聚的可能,婚变叙事也因此完成了道德回归。

《天云山传奇》中的“婚变”则带有“拨乱反正”的政治意味。政治委员吴遥利用自己的权势在反右斗争中陷害罗群,并成功让宋薇嫁给了自己。二十年之后,宋薇终于发现吴遥的恶行,决心结束这段无爱的错误婚姻。

宋薇作为“一代人受蒙蔽,受愚弄,直到觉醒的典型,”其婚姻本是政治斗争的牺牲品,重新审视这段婚姻意味着对政治运动的回顾与反思,而错误婚姻的终结则意味着历史人质得到救赎,意味着政治伦理秩序走向了恢复与重建。

同年还有根据小说《许茂和他的女儿们》改编的两部同名影片,其中北京电影制片厂拍摄版本基本与原著叙事线索保持一致,即以四姑娘许秀云的婚姻问题为中心构建叙事。

影片中许秀云和郑百如的婚变事件同样映射着政治运动的变换,作为一个政治投机分子,在政治风暴中得势的郑百如抛弃了秀云,而当他察觉到政治气候发生变化时,又向她请求复婚。

这种婚变叙事同样也存在于1982年根据王蒙小说《蝴蝶》改编的《大地之子》中,“文革”时期原市委书记张思远被打倒批斗,而他的第二任妻子美兰立马站出来揭发他,并将结婚证撕毁,在“四人帮”被粉碎后,张思远官复原职,美兰又坚持要求与其复婚。婚变事件与政治运动形成对应,甚至被描述为政治的风向标。

1982年《雨后》则直接从一桩离婚案切入两性矛盾与冲突,丈夫陈翰如醉心科研,而忽略了对于家庭、妻子的关心。当政治风暴席卷而来,妻子被剥夺了事业和理想,同时被沉重家务所累时,他依然只关心自己的研究,并在妻子将他的书籍烧毁后将她赶出了家门。

影片利用大量特写镜头突出表现了政治风暴冲击背景下妻子的劳累、无助与绝望,为“婚变”提供了充足的情感铺垫。虽然影片仍试图将政治运动设计为导致其“婚变”的主因,但在婚变叙事的建构中,家庭中两性观念的差异对于婚姻稳定性的影响也开始得到了凸显。

丈夫将事业摆在了生活的绝对中心,既不分担家务,也无法满足妻子的情感需求,而事业备受打击的妻子则无法理解丈夫过分的工作热情,这种观念差异最终激发了两者之间难以调和的矛盾。两人闹离婚足有五年时间,但最终影片还是选择让妻子被丈夫的牺牲所感化,让这对夫妻秉持相互理解的精神重归于好。整体而言影片虽有对于两性关系的审视,但这种审视主要还是建立在历史反思、“四化”建设的社会语境之下。

《骆驼草》中导致“婚变”的原因在于夫妻志向的差异。两人虽然同为戈壁滩导弹科研人员,但是在国家经济困难时期,丈夫叶子枫作为知识分子理想受到重挫而变得现实,决定趁妻子柳英怀孕一起转业回家,柳英却因为放不下自己的工作而决定拖着怀孕的身体继续坚守岗位,两人最后只能分道扬镳。

夫妻不同的路径抉择,实际代表两人不同的政治立场,同时映射个人主义与集体主义的争锋与纠缠,其后女主角柳英和同事柯大光的幸福结合表征家庭伦理的回归,也暗含“家国同构”的政治表述——先献身集体、建设国家,才能构建真正幸福的家庭。

从以上来看,改革开放后,随创作环境的宽松,婚变书写呈现出鲜明的反思性,或是聚焦于“文革”时期政治高压下形成的无爱错误婚姻、或是讲述政治运动以及政治环境的改变给家庭带来的冲击,其婚变通常带有浓厚的政治意味,但与此同时,这一时期的婚姻伦理仍旧坚守传统,即便开始触及到婚姻中单纯的两性矛盾,但最终也还是回归家庭本位的传统婚姻家庭观。

与80年代初期相比,这一时期国产电影中的婚变书写从国家、政治的宏大视角收缩到个体的多元视角,主要聚焦于个体的生活困境与情感经验,开始探讨个人情感释放与婚姻伦理之间的冲突与矛盾。

《人生没有单行道》、《为什么生我》、《无声的雨丝》等影片直面家庭中职业妇女的艰难处境,这几部影片中的“婚变”都是由女性的职业问题引起,《人生没有单行道》、《为什么生我》展现了觉醒的女性意识与传统男权思想的激烈交锋,“我是妈妈,可我不能只当妈妈啊”,两部影片中的妻子都为了追求自己的事业而离开了那个试图用孩子母亲身份困住自己的家。

《无声的雨丝》中机场水暖工柳茵的出走则是因为无法忍受高知丈夫一家对于自己工作的偏见和歧视。《失去的歌声》《再塑一个我》、《男人们和女人们》则开始探讨“第三者”对于家庭以及传统婚姻伦理的挑战与冲击。

其中《失去的歌声》、《男人们和女人们》中的发生“婚变”的婚姻原本都是“文革”时代的产物,被打倒、下放的知识青年与善良朴实的农村妇女在困难时期自愿结合,但在政治环境、生活境况发生好转之后,他们之间的差异与矛盾也不断放大,尤其在男性与初恋情人久别重逢后,这种矛盾达到高潮。

《再塑一个我》同样将夫妻差距作为“第三者”出现的现实铺垫,只是不同于前者,《再塑一个我》中的婚姻不再标刻时代伤痕,而是聚焦于婚后两性关系的变化与冲突。作为令人艳羡的校园情侣,男女主角在大学里同为雕塑系学生,婚后妻子为了支持丈夫的创作,自愿放弃了自己的事业,全心全意地支持丈夫的工作,没想到丈夫成名之后却另结新欢,其理由竟是无法忍受作为家庭妇女的妻子的平庸。

由此可以看出,女性回归传统的牺牲精神与男性对于新时代女性的向往,构成了两性意识上指涉传统与现代的矛盾内核,恰好与此前传统大男子主义与觉醒女性意识之间的矛盾形成一组对照。

从婚外恋情的结局而言,《再塑一个我》、《男人们和女人们》都提出当个人情爱理想与婚姻伦理发生冲突时,个人应该选择主动牺牲,服从于家庭、社会、道德的规范与要求,强调传统婚姻伦理的神圣性。而《失去的歌声》则从儿童视角展开叙述,既反思“婚变”对于子女的伤害与冲击,也探讨“婚变”之后重组家庭的矛盾与隔阂。相比成人视角,儿童视角没有直白的道德教化与道德谴责,而是通过表现儿童的天真与善良来揭露成人世界的自私与残酷。

1985年《野山》讲述了新时期改革开放背景下一个小山村中的婚变故事,影片通过“婚变”来呈现保守派与革新派的冲突,透视新时期农村社会现实的变革,并最终根据生活观念的差异让两个家庭进行了重组。

与此前的影片相比,《野山》中的“婚变”大胆挑战了传统的婚姻伦理道德,也摒弃了概念化的道德说教,紧紧结合追求变革的时代背景,对于新时代的两性关系提出了新的思考。

但总体而言,这一时期大部分文本仍呈现出一种徘徊的姿态,既突出婚姻生活对于个体情感的压抑,同时又将那种试图突破婚姻束缚,寻求情感表达出口的尝试视为“不道德”的脱轨行为,而那些为了自我而出走的个体也最终再度被家唤回。

三、多元阶段(1987-1989)80年代中后期,随改革开放、思想解放潮流的进一步发展,加上商品经济的冲击,女权主义、性解放、自由主义、享乐主义等多重观念相互交织,勾勒出价值多元的时代图景,使得这一时期电影中的婚变叙事也呈现出更为复杂的局面,或是聚焦于物质利益、个人欲望驱使下婚姻呈现的病变状态,或是强调个人追寻爱情、性的自由,在这种叙事之下,家庭、婚姻的神圣性逐渐被消解,婚姻中对于爱情的呼唤也就此推向高潮。

1987的《午夜两点》对婚变叙事进行了类型包装,用恐怖片的外壳来包装了一个为物欲熏心的丈夫谋害岳母、妻子的故事。影片从调查一桩离婚案出发,揭开了人性的贪婪与虚伪。男主角曹东明表面温文尔雅,实则心狠手辣,但在多年以前,他也曾是一个淳朴善良的有志青年,十年浩劫葬送了他的大好青春、理想与爱情,其无可发泄的人生怨愤刺激了他对情爱、金钱的膨胀欲望,最终导致他的命运悲剧。

影片给这个人物形象打上了鲜明的时代烙印,政治运动的阴霾,市场经济浪潮的冲击,个人迷失在欲望的漩涡之中,给家庭带来了重重危机。此外,影片还使用了大量带有浓厚表现主义色彩的特写镜头来描绘女主角的梦境,表现了畸形婚姻关系中人物的恐惧、压抑心理。

《谁是第三者》是第一部从“第三者”角度出发来建构婚变叙事的影片,它表现了个人在追求真爱的道路上所遇到的道德牵绊与法律阻碍,向传统婚姻伦理甚至是法律发起了大胆的挑战;《合同夫妻》则讲述了一个在计划生育政策背景下由重男轻女、男权中心观念驱使所产生的婚变闹剧,家庭、婚姻的神圣性荡然无存,消解于男性的生育尊严与欲望之中。

在人们婚姻伦理观念越来越走向开放的同时,“离婚失败”的悲剧性也在这一时期达到顶峰。《井》是一部经典的代表作品,女主人公在无爱、痛苦的婚姻中挣脱不得,结婚是“文革”时期身为副科长的丈夫利用权势设计的骗局,婚后在封建式的家庭关系中得不到基本的尊重与关怀,“文革”结束后,即便丈夫权势不再,但他始终拒绝离婚,而是利用婚姻伦理继续将两人捆绑在一起。

与《谁是第三者》一样,影片中原配都被塑造成恶毒、精神扭曲的负面形象,“第三者”则以救赎者的面貌出现,凸显病态婚姻对个人造成的压抑与痛苦,也引发人们对于婚姻与爱情的重新审视与思考。

1989年《金色的指甲》则将80年代对于爱情、家庭、婚姻、性的探讨推向了高潮,影片十分大胆地展现了五位新时代的女性的情爱观,对于情欲、事业的坦荡追求、对于家庭的勇敢坚守。

影片结尾婚礼上宣读的契约——“你属于自己,我也属于自己,我们彼此平等,尊重相爱,一旦爱消失了,夫妻关系也就结束了,因为我们都是独立的星球”,传达出一种前卫十足的婚姻家庭观念,同时也标志着新时期“以爱情为根本基础”的现代婚姻家庭观的基本建立。

这一阶段的影片在价值取向上真正走向了多元,婚姻既是困住个体的围城、也是救赎受伤心灵的港湾,虽然这种多元化的价值观并不能将个体从传统婚姻秩序中解救出来,但它们至少传达了受困个体求救的呼声。

,