在我们国家有两种缴费年限,一种是实际缴费年限,一种是视同缴费年限。很多人并不明白缴费年限和视同缴费年限有什么区别,总觉得是一样的。真的是这样吗?

什么是视同缴费年限?我们国家建立养老保险制度没有几十年时间。最初的养老保险制度是1951年的劳动保险制度,后来因故终止。1986年10月,我国在国营企业实施劳动合同制,并要求劳动合同制工人缴纳退休养老基金。1991年,我国全面实施企业职工养老保险制度改革,要求各省市全面建立养老保险制度。

《社会保险法》第十三条规定:

国有企业、事业单位职工参加基本养老保险前,视同缴费年限期间应当缴纳的基本养老保险费由政府承担。

基本养老保险基金出现支付不足时,政府给予补贴。

一般来讲,除了国有企业和事业单位职工在建立养老保险制度以前的缴费年限以外,还有上山下乡知青的上山下乡时间、需要安置工作的复退军人在《军人保险法》实施以前的军龄也可以视同缴费。

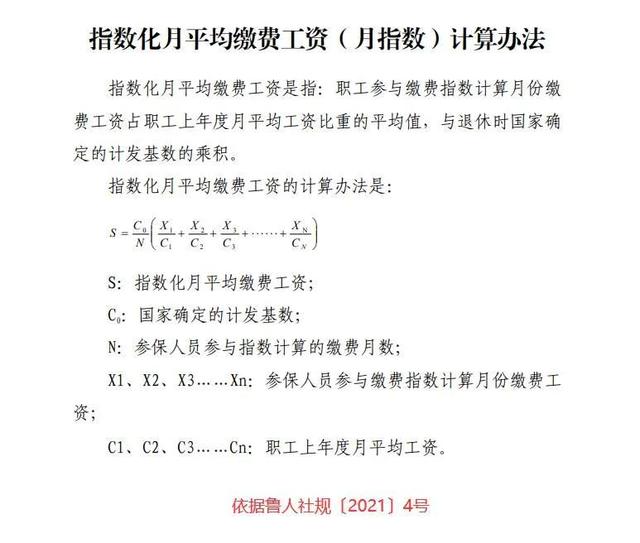

视同缴费年限和实际缴费年限的区别①实际缴费年限都有具体的缴费基数。在养老金计算中,可以根据当年的缴费基数与当年的社平缴费基数的比值,计算出缴费指数,最终通过平均值计算基础养老金。

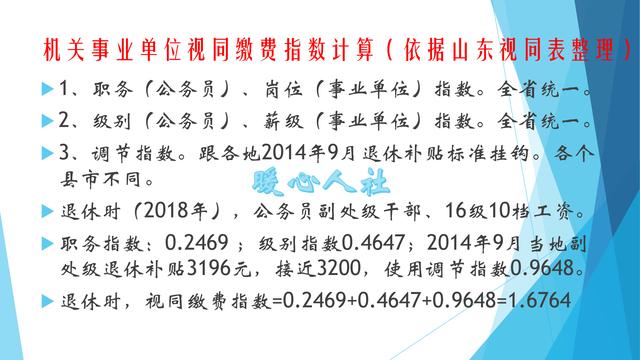

职工视同缴费年限没有缴费,因此一般没有缴费基数,也没有缴费指数。一般是按照当地政府规定或者国家规定确定视同缴费指数,像机关事业单位一样按照退休时的职务、级别、退休补贴标准等因素结合当地的视同缴费指数表确定视同缴费指数。

当然也有很多地区对于企业退休职工,直接不需要计算缴费指数,使用实际缴费年限的平均缴费指数。

②个人账户养老金。关于企业职工实际上是1995年各地才陆续建立的个人账户养老金和统筹账户基础养老金,相结合的养老模式。机关事业单位是2014年10月才建立的养老保险制度,建立了个人账户养老金和职业年金。

因此,在建立个人账户养老金以前的缴费年限,由于是视同缴费或者没有建立个人账户,就缺少个人账户养老金待遇(事业单位还缺少职业年金待遇),因此国家规定可以发放过渡性养老金作为补偿。

一般视同缴费年限都有过渡性养老金的。过渡性养老金一般跟社平工资相挂钩,和平均缴费指数、视同缴费指数或者一和平均缴费指数的平均数等多种情况相挂钩,各地规定的过渡系数一般是1%~1.4%。

比如山东省过渡性养老金等于退休上年度在岗职工月平均工资×建立个人账户前的缴费年限×1.3%×平均缴费指数。

如果是按照100%平均指数计算,过渡性养老金一年的计算时间可以多领取1.3%的社平工资。即使个人账户记账利率能够赶上工资增长率,形成的跟社平工资挂钩的养老金按100%缴费也只能形成0.69%,到60%基数缴费,只有0.414%。

所以,有视同缴费年限是非常划算的。而且,有视同缴费年限的人,当地又没有视同缴费指数政策的情况下,最好按照较高基数缴费,这样过渡性养老金会更高一些。

不过,视同缴费年限就跟过渡性养老金一样,只不过是过渡性的政策。慢慢随着时间的推移,拥有视同缴费年限的人员会越来越少,最终会全部过渡到现行的养老保险制度的。

,