孝道是中华民族的传统美德,也是封建社会统治的伦理基础,历朝历代都提倡“忠孝治国”,尤其是在汉代,科举选尚未出现之前选拔人才的方式主要是考察孝道,因此推举人才也叫做“举孝廉”。

为何古代如此重视孝道?《论语·为政》记载"孟懿子问孝,子曰:无违。”孔子认为什么是孝?就是不违背父母的意愿。孝道是一个家庭内部的伦理规范,家庭如此,国家也是如此,因此在封建统治者眼中子女无条件的孝敬父母,做了官之后自然会无条件的忠于君王,在这种纲常伦理之下,君父本身就是一体的。

丁忧制度在古代,父母去世,子女按礼需守孝三年,期间不得行婚嫁之事,不预吉庆之典。天子百官作为万民表率自然要躬身垂范,基于此也就出现了“丁忧”制度。

所谓“丁”是“遭逢、遇到”的意思,“忧”是“丧事”的意思,因此丁忧就是遭逢父母等直系长辈的丧事。

丁忧始于汉代,到了魏晋之后官吏守丧风气趋紧,历经隋唐、两汉不断将守丧之礼完善化、法律化,丁忧制度逐渐完备。

明代的丁忧制度延续了唐宋以来规定,并进一步加以完善。朱元璋本身极为重视丁忧之制,所以在建立明朝之后马上着手制定明代的丁忧制度。

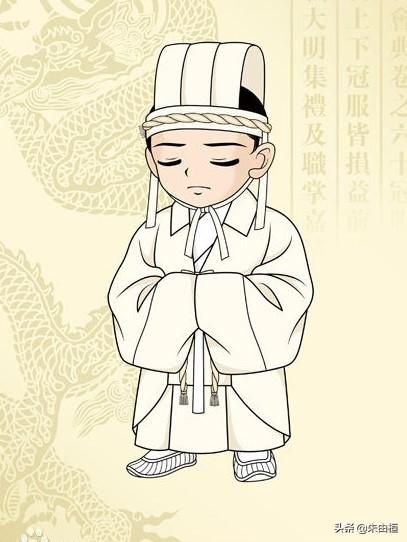

斩衰

因此,斩衰是“五服”中最重的丧服,其次是齐衰,最后是缌麻。由于封建社会是由父系家族组成的社会,以父宗为重,因此明代以前男子及未出嫁女子为父亲、嫡长孙为祖父、妻妾为丈夫皆服斩衰。母服齐衰,庶母则只是服缌麻三个月。

齐衰

到了洪武七年时,朱元璋对传统的丧服之礼进行改革,无论父在否,子为父母、庶子为生母、子为继母、养母。未出嫁女子为父母皆服斩衰三年。

朱元璋的这次改革彻底打破了传统丧礼“家无二尊”的传统,大幅提高母服,从而达到以孝治天下的目的。

缌麻

二、废除“期亲奔丧”。古代是宗族社会,叔伯兄弟众多,因此期亲之丧频见,如果凡是宗族里有长辈去世就要回去奔丧的话,于国于家都不便,因此朱元璋规定官吏除父母、祖父母去世需丁忧三年之外,其余宗族长辈去世,疑虑不许奔丧。

三、不许武将丁忧。明代以前虽也有武将丁忧守制的存在,但并没有像文官这般制定严格的规定。由于明代建立之初全国尚未统一,北方仍在元朝控制下,因此朱元璋规定武将不许丁忧,主要也是为了防止武将用回家奔丧的理由逃避战事。

总结明代的丁忧制度与前代的不同之处,一是在对象上丁忧只适用于文官以及举人、生员。丁忧官吏必须离职回家守丧。服完丧之后再回来任官,夺情起复需要有特旨准许。举人为父母丁忧则必须回原籍。举人、生员丁忧期间不许参加科举考试。

二是在服制与服期上,明代文官丁忧都是斩衰三年,不计闰月共二十七个月的时间。

夺情起复既然丁忧制度规定,父母亡故后,官吏必须离职回家守孝,服完丧后再任职,然而总有特殊的情况,因此这时候朝廷就会特旨准许某些人丁忧时继续任职,不得回家守孝,这就是“夺情起复”。

所以夺情起复,就是夺其哀情令其留任,或者起家复职,夺情做事的意思。

那么在明代哪些人可以被皇帝特旨准许留任呢?

一般来说,不同的时期、不同的皇帝一般对夺情有不同的做法。

朱元璋时由于刚刚建国,又着力于恢复中华、重整礼法,因此在位期间严格遵守制度,基本很少出现夺情的情况,即使是为明朝建立下大功的刘基、宋濂等人在需要回家丁忧时也没有强令其夺情。

到了明成祖朱棣时,由于迁都、北征事情庞杂,急于用人之际,开始让大臣们夺情,永乐之后宣德、天顺年间夺情也比较普遍,一来这段时间北方边患比较严重,英宗时又遇上“土木堡之变”、景泰监国、英宗复辟,因此夺情的情况比较多。到了成化时期由于社会已经稳定下来,加上夺情带来了礼法问题,所以之后夺情的情况就慢慢减少了。

纵观明代文官夺情起复,主要有内阁阁臣、尚书、侍郎等品级高的官员,以及地方巡抚、参赞军务的侍郎、都御史和亲民官。

一、内阁阁臣与尚书

整个明代,内阁阁臣在任丁忧者共19人次,其中夺情起复者有11人次,包括杨荣、胡广、黄淮、张居正等人。

六部尚书中在任期间丁忧者共41人次,其中夺情15人次,包括马文升、崔呈秀、杨嗣昌等人。

二、巡抚、参赞军务的侍郎、都御史

明代前期的巡抚一般由侍郎担任,景泰以后巡抚一般兼任都察院都御史,由于巡抚兼管地方军务,事关重大,因此巡抚在任期间遇到丁忧,通常情况下都会被夺情起复。

三、地方官

地方的布政使、知府、知州、知县等官员在遇到丁忧时朝廷一般不会主动夺情,除非任职的地方遇到紧急事务,如遇到灾害,叛乱等,由该地方的百姓或官员联名上疏,或去京城奏请该官员留任,这种情况下朝廷一般会尊重地方百姓意愿允许官员夺情。

结语明代的丁忧制度是以文官居丧守孝为方式,以推广孝道、培养对皇权忠诚为目的,夺情则缓解了丁忧制度的刚性,使得在推广孝道的同时又不会影响到国家政治和军事,也就是说夺情使丁忧制度更具有弹性和生命力。

,