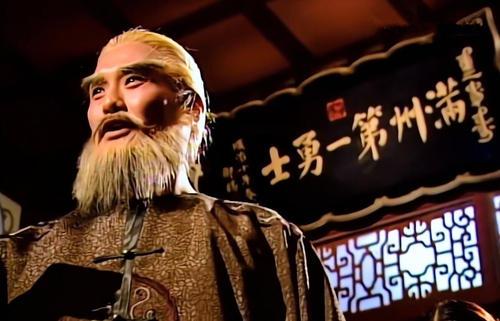

提起鳌拜,估计很多人都会想到《鹿鼎记》中胡子拉碴、怒目圆睁、嚣张跋扈的形象,再加上徐锦江出色的演技,简直把鳌拜这一人物形象刻画的入木三分。尤其是康熙智擒鳌拜那一幕,不仅把鳌拜性格中的勇武、残忍描写的淋漓尽致,更是把康熙作为帝王的威严、智慧描述的栩栩如生。而这俩君臣之间的故事,也引发了后世人无数的思考:鳌拜到底该不该死?

鳌拜,出生于瓜尔佳氏,满洲上三旗镶黄旗人,前后历经皇太极、顺治、康熙三朝。他是后金后金开国元勋费英东之侄,八门提督卫齐第三子。由于出身将门,从小便耳濡目染精通骑射,长大后便跟随皇太极征战四方,其战功赫赫受封公爵,赐封称号“巴图鲁”,在康熙帝早年的辅政期间更是达到了权利巅峰,位极人臣,风光无二。

崇祯十年,皇太极苦于皮岛久攻不下,遂派出英亲王阿济格攻打皮岛。鳌拜身为先锋,悍勇无匹,立下军令状,带上敢死队猛攻配备大量火炮的皮岛。面对皮岛守军的火枪火炮,身先士卒冲上皮岛,击溃岛上明军,一举攻克皮岛。皇太极得知消息后,欣喜若狂,并对鳌拜的勇武给予表彰,因此给鳌拜加爵三等男,赐号“巴图鲁”,这就是鳌拜成为满洲第一勇士的起源。

而在之后的松锦会战中,鳌拜更是一如既往的勇往直前,率部将救援的洪承畴击败,并打退吴三桂的援军,为大清的开国基业奠定不可动摇的基石。甚至可以说,没有鳌拜的勇冠三军,后金断不会如此顺利主宰天下。

清军入关后,鳌拜因军功备受瞩目,被加官进爵很快便成为皇太极身边的股肱之臣。可随着皇太极的突然暴毙,清朝的局势发生巨大变革。因皇太极没有子嗣,接下来由谁接班成了最大问题,皇太极庶长子肃亲王豪格、皇太极的弟弟多尔衮、礼亲王代善一班人马都对皇位虎视眈眈。

但在此危急时刻,只有鳌拜站出来,他以小小的护军统领之职胆敢挑战拥有三位亲王和两旗兵力的多尔衮。经他这么一闹,其他势力也只能在明面上表示同意支持皇太极的儿子福临继位。

鳌拜虽说对皇太极忠心耿耿,但却无心中得罪了把持朝政的多尔衮。在多尔衮执政期间,鳌拜被多次革职,甚至为此下过数次诏狱,更多次面对死亡的威胁。要不是顺治帝一直力保鳌拜,多少条命都不够多尔衮杀的。就这样,鳌拜从皇太极的死党,变成皇太极儿子顺治的死忠。到多尔衮死后,鳌拜才算是熬出头了,一步步升到了中央核心权力层。

顺治帝驾崩后,孝庄太后立八岁的皇三子玄烨继位,是为康熙帝。年幼的康熙帝尚不能理政,太皇太后以顺治帝的名义让索尼、苏克萨哈、遏必隆、鳌拜四位大臣为辅政大臣,代替皇帝处理国政,大事上奏给太皇太后处理。

这四位辅政大臣里边鳌拜的排名是最低的。首辅苏尼,正黄旗出身,战功赫赫又会办事,历经四朝而不倒;苏克萨哈,正白旗出身,以前是多尔衮的部下,在多尔衮死后检举多尔衮有功,被顺治所倚重;遏必隆,镶黄旗出身,父亲是努尔哈赤五大臣之一的额亦都,更是皇太极的死忠。总之,在这三个人的压迫下,要让鳌拜一手遮天那是绝无可能的,再加上鳌拜军武出身,打仗更是一根筋,要不是靠着战功,他不一定会成为四大辅臣之一。

太皇太后让这四人去辅政,并不是让他们四人去真的处理国政,而是作为一个皇位交际的过渡期去引导康熙去学习,毕竟辅政大臣这一名号在前朝多尔衮和顺治之间就已闹过不愉快,其他三位大臣都明白这个道理,所以在政务上都不敢逾越,只要鳌拜傻乎乎的以为皇帝要靠他干活,这么干下去,迟早要得罪太后、皇帝。

没几年过去,索尼病死,苏克萨哈成了首辅大臣。苏克萨哈明白目前的局势,辅政大臣只不过是挂职,真正掌权的不过是太皇太后,便提出要归政于皇帝的说法。但苏卡萨哈出身于正白旗,早之前又是多尔衮的一派,所以太皇太后和皇帝一派早就看他不爽,这次提出归政后更是让鳌拜继位不爽,并多次弹劾苏克萨哈,并要判苏克萨哈死罪。太皇太后一看顺坡下驴,就借鳌拜之手除去这个祸患。

苏克萨哈一死,再也没人管的住鳌拜了。在这期间,他位极人臣,常常借机打压异己,把不满之声压在朝堂之外,整个朝堂上下被鳌拜一党弄的乌烟瘴气。但鳌拜的做法却并没有得到康熙的约束,因为他在等,等鳌拜树敌无数之时,便是鳌拜死无葬身之日。

三年之后,康熙在太皇太后的指引下,将鳌拜的党羽一一调离京城,逐步夺取鳌拜的兵权。并在之后突然发动攻势,以雷霆之势拿下鳌拜,紧接着,王公大臣们纷纷弹劾鳌拜,列其大罪三十条,请康熙帝族诛鳌拜。

按理来说,鳌拜何罪之有?从皇太极开始便对爱新觉罗家族忠心耿耿,顺治当朝更是一心护主,康熙接任更是殚精竭虑,所谓的三十条罪状,说来说去不过“专权”两字而已。所谓的辅政大臣,一开始就是给他们这些人的圈套,其他三人都懂怎么回事,只有鳌拜当真了。

正因为康熙明白怎么回事,所以在真要下死手的那一刻,康熙也迟疑了。正如史书中所记载,康熙用计生擒鳌拜以后,鳌拜气愤的脱掉上衣,让康熙看自己身上的伤疤,对他说:“我一生为你爱新觉罗打拼,你就这么对我吗?”结果,康熙下诏,在历数其罪状后,承认鳌拜的功劳,决定不杀鳌拜,只是圈禁。

历史上同样立下大功的权臣最后被杀的不计其数,难道仅仅是因为鳌拜功劳大就能免于一死?其实说白了,鳌拜根本没有想过谋逆,他只是没有认清局势,没有在合适的时候交出权利而已。我不杀伯仁,伯仁却因我而死,在权利争夺上,康熙还是没有给鳌拜留下任何机会,鳌拜的死,只不过是皇权交替的牺牲品罢了。

,