方言土吗?我不觉得,方言是我们传统文化的一部分,像江浙一带的方言,吴侬软语真的蛮好听的。去上海出差,坐公交,几乎每辆公车语音播报都是先一轮普通话,再一轮上海话,最后一轮英语,我不禁感慨:大都市果然是挺人性化的啊!

所以,我们自己家乡的方言其实也很有意思,至少让在外的我们听起来很舒服。“暖暖的,很贴心”,这就够了。作为一名地道的湖北人,我很乐意把家乡的方言介绍给你们。在普通话普及的当下,方言流失很严重,值得我们每一个人警醒。

我们哪儿,人们把膝盖叫做“髁膝包儿”,“髁”读作“kē”,本义是骨头两端圆形凸起或隆起物,“膝”在日常里读作“qī”。

例如:河里涨水了,快没过髁膝包儿了,小心点儿。

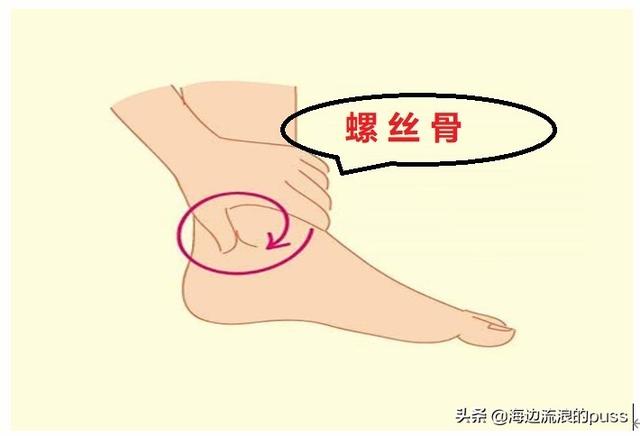

还有类似的,比如得了疟疾,忽冷忽热,全身发抖,叫做打摆子;把脚踝骨,叫做螺丝骨,盖因形状像螺丝的缘故吧。

老家人给不懂人情世故或没多少本事而又自以为是的人,起了一个有意思的称呼—半吊子。古时一千文钱为一贯,也叫一吊钱,五百文为半贯,自然是半吊了。我们这流传甚广的俗语是:“满罐子不晃,半罐子连晃直晃”,形容手艺或技术不精,只有二把刀,我们把罐子也叫吊子。

老家的房子一般都是连三间盖的石板房或瓦房,正对大门的叫堂屋,其余的叫偏屋,方言俗称偏厦(shuá)子。相对堂屋宽敞明亮,偏屋多是狭窄闭塞。

例如:老两口让儿子住新房,自己却窝在后面的偏厦子屋里。

在我老家,常用“癞塞(lài sài)”来形容某人不讲卫生,邋遢,不注意形象。“癞”本身也有脏的含义,因为实在找不到对应的汉字,故用音译代替。据说这是个上海方言,想来都是长江口岸城市,来往密切,交流频繁,语言相通也是可以理解的。

例如:年纪轻轻的咋这么癞塞呢,丢不丢人啊!

在农村,红白喜事都少不了吹拉弹唱来渲染气氛,这自然就要备齐工具,我们称之为“锣鼓家叶”,“叶”常常读作“nie”,普通话里应是“锣鼓家什”。大概敲打的钵儿、钹儿及锣儿等都是薄薄的圆形,故用“叶”来描述像叶子的薄片状东西,还是蛮恰当的。至于“家叶”二字到底怎么写,有待深入考证。

例如:对面店铺今天开业,锣鼓家叶齐上阵,十里八乡震天响。

影视剧里经常把一方的老大或首领,称为瓢把子或总瓢把子,这是江湖上或绿林朋友之间的黑话。但在我老家,“瓢把子“特指妻子对丈夫哥哥的称呼,就是他大伯的意思。

例如:他是我的瓢把子,和我丈夫在外面打工呢。

在老家把在讨厌、瞧不起人面前出丑或出洋相叫“掉底子“,小时候脚上穿的布鞋有厚厚的底子,底子掉了,就没办法走路。类似于丢面子了,就不好意思再出来了,只好缩在家里。

例如:他一辈子好强,没想到晚年在她面前掉底子了。

小时候最喜欢听奶奶讲故事了,讲故事,我们这里叫“讲古今“,“今”在此读“jin”,轻声。我们都曾在无数个夜晚伴随着故事进入梦乡,一个肯为你“讲古今”的人,一定是对你好的人,要格外珍惜。

例如:夏夜,奶奶坐在凉席上又开始“讲古今“了,我和小伙伴都听得入迷了。

我们把上街叫上“gāi“;把鞋子叫”hái“子;把悬崖叫悬“ái”;把解放叫“gǎi”放;把机械叫机“gài“……其实,不光是我老家这样读,粤语里也是这样发音的,细究其因,应该是一直保留下来了中古音声母”g“的缘故吧,因为在古代是没有”x、j、y“等声母的。