作者简介:杜文纯,男,民族汉,1964年6月生,辽宁省丹东市人,大学文化,中级职称,正科级干部。1986年8月毕业分配到辽河油田物资供应处(1993年改物资公司)工作。历任中学语文教师,储运公司党群办主任。1998年3月任辽河油田物资公司宣传部宣传干事,《辽河石油报》驻地记者,《盘锦日报》通讯员。2003年7月任物资公司政研室副主任,2006年2月起任史志办主任至今。喜欢文学写作、书法、美术、武术。作品在《丹东日报》、《盘锦日报》、盘锦人民广播电台、《辽宁日报》、《中国石油报》、《新少年报》、《新家庭报》、《地火》杂志社等多家媒体上发表。作品多次荣获辽河油田好新闻一等奖、二等奖、三等奖。

李凤岐推荐语:《希望的金桥》是杜文纯同志1998年12月12日完成的作品,

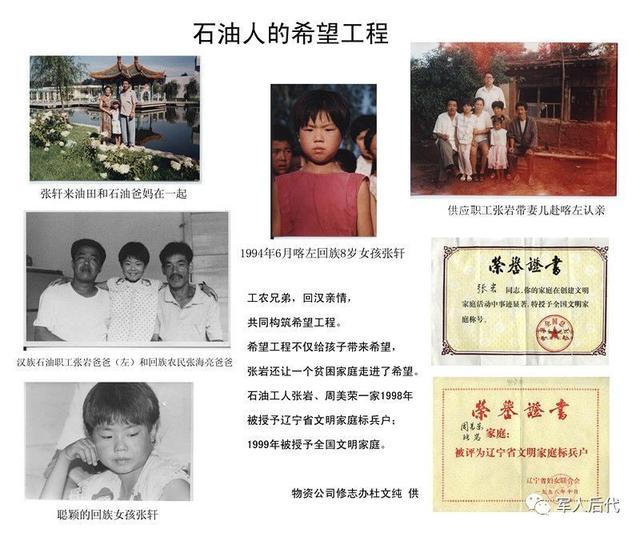

这是一段感人肺腑的故事,一曲回汉民族亲情的颂歌,一座工农兄弟共同致富的金桥。一个聪慧少女求学的月圆之梦。文中主人公张岩一家于1998年被评为辽宁省文明家庭;2003年被评为全国文明家庭。

本文以感人的事例讲述了辽河油田物资公司渤海储运公司一个普通的浴池锅炉工张岩一家热心帮助辽宁省喀左县老爷庙乡下店村五组回族农民张海亮一家走上致富的道路,也使一个即将失学的回族小姑娘张轩正在实现希望的梦想。希望工程架起回汉民族亲情的金桥,使两个素昧平生的不同民族的家庭结下了比血缘关系更为浓厚的亲情关系,超越了时空、地域和种族的局限,把人与人之间的距离拉得很近很近。

张岩帮助张海亮一家,绝对不是简单的物质上的施舍,金钱有花完的时候,但从张岩身上体现出来的石油工人艰苦创业的奋斗精神和如大海一般的博大胸怀,让张海亮一家及他的邻居亲友获得了难得的巨大的精神财富!中华民族是一个多民族、高度统一的国家,共同发展共同进步是大趋势。让中国老百姓共同富裕起来,为党中央国务院历来所大力提倡。“1 1”就是一家帮助一家,虽然张岩也不很富裕,但他帮助更贫困的家庭,使其摆脱贫穷,共同走上富裕之路,这就是张岩,一个平凡普通的石油工人的真实心态,他把对希望工程的感性认识上升到理性高度,并以积极的态度付诸实施,这是多么难得的新思维啊!张岩是伟大的,他的家庭也是伟大的!这就是无私奉献的石油人的高尚品质!这虽是发生在二十年前的故事,仍值得一读。

"希望"的金桥(下)

"希望"的金桥共分五个部分:

(一)喀左回族小姑娘张轩做梦也想不到,她有了石油工人的爸爸妈妈

(二)张轩是回族,张岩一家都跟着戒了猪肉

(三)希望工程不仅给一个孩子带来希望,张岩还让一个贫困家庭走进了希望

(四)回汉亲情工农兄弟构筑了新的希望工程

(五)共同富裕是中华民族的必由之路

(三)希望工程不仅给孩子带来希望,张岩还让一个贫困家庭走进了希望

张岩一九九五年刚来喀左的时候,知道张海亮一家的实际情况:一家四口,两个年幼的女儿、三间泥土房,几亩口粮田、外加上三千多元饥荒。张岩想:这不行呀。他就对张海亮说:“你得制定个脱贫计划,还掉外债,盖上新房。兄弟,你要盖房子,我给你无息贷款,借钱给你。”三十出头的张海亮是个木匠,张岩先借给他五百块钱,帮他买台木工多用机床,帮别人打家具盖房子,一年下来能挣个两三千块钱。张轩的妈妈滕丽芬说想买个缝纫机干点活,贴补家用。正好张岩单位有名同志搬家,有台钻石牌缝纫机要卖,周美荣就花了八十块钱连罩一块买下来,连机油都给备好,送给他们。这样,既可以帮助他们脱贫,还能给孩子解决上学的实际问题。张岩说:“幸福不会从天降,美好生活等不来。不要什么都靠别人,要凭自己的双手勤劳致富。亲兄弟明算帐,我给孩子学费或一些其他的东西,是我给的;我借给你的钱还是要还给我,只不过我不要利息。” 没有任何血缘关系的两个民族家庭,通过希望工程的金桥结下了深厚的亲情。两家的感情处得挺好,张海亮有啥心里话都爱跟油田的哥嫂说。一九九六年夏,张岩夫妇来喀左,张海亮说他准备再要个儿子。当时,张轩九岁,小妹妹四岁。张岩问他,如果再生不是儿子怎么办?张海亮回答说:“是小子就要,如果是丫头就寄养出去,小二丫头没上户口就是为了生第三胎。”张岩一听就火了:“你生吧,越生越穷,我再不认你这个兄弟了。”在单位做过十几年计划生育工作的周美荣苦口婆心地对他们说:“你俩是近亲结婚,本身就违反了计划生育政策。还要再生孩子,我说绝对不行。一是再生孩子,属于超生,违反政策;二来你们是姑舅亲,这两个丫头不呆不傻,聪明伶俐,你就偷着乐吧。你们超生即使真能生个儿子,也不能传宗接代,还有极大可能是畸形儿,到那时你后悔就来不及了。如果想摆脱贫穷,就要少生孩子,勤劳致富。女儿咋的,女儿是爹妈贴身的小棉袄。要想穷多生孩子睡马路去吧。再说超生罚款,一辈子也翻不了身。干啥呢,还想学宋丹丹黄宏演的小品《超生游击队》嘛,非要把希望寄托在生个儿子当乡长上?”一席话说得张海亮夫妇俩直点头。“大哥大嫂,就听你们的,我们不生了。”

在喀左那地方,盖房子可不是一件容易的事。张海亮一家经过三年多的努力,把外债还上,还攒了五六千块钱。一九九七年八月,张海亮为了备料盖房,已从张岩家拿走三千块钱。而一九九八年初,张岩家换新楼,拉下一万八千块钱饥荒。三月,张海亮准备开工,一算帐,还得需要四千块钱。他们知道张大哥家搬新房已经拉下不少饥荒,所以开始觉得不好意思再张嘴。张轩她妈就到沈阳,向在那儿打工的两个弟弟借钱。但她只从一个弟弟手里拿到两千块钱,另一个弟弟却欠老板六千块钱。实在没办法,她只好在沈阳往盘锦打电话找张岩,说明情况。张岩一听,和爱人商量一下,说,二十四拜都拜了,还差这一哆嗦,房子一定要盖起来。当下告诉张轩她妈,到盘锦来,再借你两千。张岩夫妇想,在这儿借钱好借,喀左一下子从谁家拿个三千两千的还真不容易。那天正好是三月十日,发工资的日子,张岩就让滕丽芬把两人的工资拿走了。在张岩一家的帮助下,张轩家的四大间北京平房子今年八月就盖好住上了,住人的屋子已经镶上玻璃了,现在只差院墙抹灰了。现在看来,没有压力就没有动力,勤劳致富要下决心,幸福的生活要用自己的双手去创造。

(四)回汉亲情工农兄弟共同构筑新的希望工程

几年来,张轩一家和她的石油爸爸妈妈一家以希望工程为纽带,走动的很勤很勤,这使两个不同民族的家庭结下了难以割舍的亲情。张岩对张海亮说:“我们两家才三个孩子,不用怕,小轩念到哪儿,我就供到哪儿。在农村,要想脱贫,就得读书,就得有知识。”周美荣每年上秋就开始张罗给孩子买衣服买鞋,她不会做棉活,只好给孩子织件羊毛裤。张轩夏天上学下雨爬山路,周美荣早就给孩子准备了雨靴和雨伞。孩子和她爸到油田,张岩两口子吃呀喝的都很实在。张海亮简直就把油田的汉族大哥大嫂当作自己的亲哥嫂一样,从他们身上,看到了石油工人的博大胸怀和创业精神,并汲取了不少精神财富。

张海亮一家对石油亲人也是一百个好,他们每次来盘锦都要把当年长大的公鸡杀两只,再带点地瓜干、小米什么的,实心实意、确确实实地把张岩一家当成亲人。一九九五年张海亮来信说:“昨天到邮局取邮包,了解情况的熟人都说:‘你们可真有福气。’兄嫂对我们的真情和帮助及对孩子的诚爱,我们永远不忘。那天我们走的时候,大哥流下了眼泪。有时我想,咱们是同一民族多好,孩子就不用嫂子费事了。大哥如果认我这个穷弟,就要听我说一句,一定要少喝酒,喝酒也要吃饭,还要多吃。”“你们对孩子的爱和对我们的情,我们知道,众乡亲也知道。”“兄嫂来咱家,也没有什么好招待的,端午节的鸡和粘米都留着,等你们来了再吃。”他们每次走三十多里山路去赶集,都要省下个四五块钱,为的是往盘锦打个长途电话,同哥哥嫂子唠上几句,说点心里话。有时家里没人,就把电话打到单位上,如果不说上几句,总是感到心里空落落的。

小张轩的经历也深深地牵动着渤海储运公司职工的心,大家都伸出了热情友爱之手,共同关爱这个来自贫困地区的回族小女孩。象林强、穆红、陈霞、毕晓琳等许许多多的同志给张轩一家捐助了很多衣物。有的衣服只穿了一水或者有点过时,都是好衣服,究竟多少件,张岩两口子都说不清楚,反正是很多,春夏秋冬的都有,小轩她妈能穿的给她妈,她爸能穿的给她爸。四年来,张海亮和妻子来油田,每次都背走一大编织袋衣服,仅一九九八年,他们就来了四次,每次都不空手。天冷的时候,张岩见他们穿得单薄,就告诉爱人给找件衣服找双鞋。张轩每次来油田,邻居们都来看她,送给她许多衣服和学习用品。单位的工会和团组织也带着毛巾被和物品赶来慰问,叫乡亲们说这孩子是掉进“福”堆里去了。

(五)共同富裕是中华民族的必由之路

张岩今年四十四岁,周美荣今年四十三岁,俩人都是沈阳下乡青年,一九七八年招工来到辽河油田供应处渤海总库成为大集体工人。两口子都是热心肠,心眼好使,同事有事,只要他们知道,都热心去帮助张罗。张岩现在是一个再普通不过的浴池锅炉工,干一行爱一行,曾被评为单位的先进文明职工。儿子张黎经过自己的努力考入辽河油田重点高中,现在已是一名高二学生了。张岩和爱人的亲友都在沈阳,张岩姊妹三个,他是老大,弟弟下岗父母年岁大,负担很重。老岳母七十多岁了,患脑血栓瘫痪在床雇保姆伺候已有四五年了,每个月张岩要给岳母一百五十块钱作为生活费。儿子上高中,每月花销也不少,再加上人情往份的,张岩家也不十分富裕。但张岩一家关心帮助喀左回族小姑娘张轩的感人故事已在油田内外不翼而飞,传为佳话。今年十月,张岩一家被评为“辽宁省文明家庭标兵户”,获得了很大的荣誉。

张轩现在已经上小学六年级了,家里又住上四间新房子,最重要的是张海亮和他的一家在石油汉族大哥一家的帮助下,找到了根治贫穷的仙丹妙药,走上了勤劳致富过上美好幸福生活的希望之路。张岩不认为自己这么做是什么善举,他只是做了一个任何中国老百姓想做并愿意做就能做到的事。他不图报答,觉得是应该做的。张岩对希望工程有自己深刻的理解,他说“1 1”就是两个家庭互相帮,一家帮助一家,走共同致富之路;张轩生活的那个地方条件很艰苦,真正能考出去的人很少,但是要坚决保证九年教育,待张轩初中毕业后,如果没有考上什么学校,就给她拿学费到盘锦学点谋生的技能,比如裁剪、理发、烹饪什么的,学成之后回到喀左成为一个自食其力的人。对社会而言,是减少负担,对家庭来说,是解除后顾之忧,对张轩本人来说,是圆了她一个绿色的希望之梦。通过对张轩一家的资助,对她的亲友及周围的邻居是个触动和启发。所以他把张海亮这个贫困地区的回族农民当作自己的亲兄弟,把张轩这个回族小女孩当成自己的亲生女儿一样,但张岩绝对不是简单的施舍和物质上的帮助,金钱有花完的时候,但从张岩身上体现出的石油工人艰苦创业的奋斗精神,确实实在在地使张海亮一家及他的邻居亲友获得了难得的巨大的精神财富!中华民族是一个多民族、高度统一的国家,共同发展共同进步是大趋势。让中国老百姓共同富裕起来,这是党中央国务院历来大力提倡的。虽然张岩不很富裕,但他帮助更贫困的家庭,使其摆脱贫穷,走上现代文明的生活。这就是张岩,一个平凡普通的石油工人的真实心态,他把对希望工程的感性认识上升到理性高度,并以积极的态度付诸实施,这是多么难得的新思维啊!希望工程,使两个素昧平生的不同民族家庭结成比血缘关系更密切的亲情关系,它超越了时空、地域和种族的局限,把人与人之间的距离拉的很近很近。《希望工程结对证书》是绿色的,绿色代表生命的勃勃生机,预示着美好的希望和明天。

希望是一个纯理性的东西,本无所谓有也无所谓无。但党中央国务院大力倡导的希望工程,确在回汉民族之间架起了难以割舍的亲情的金桥,通过张岩这个普普通通的石油工人的努力,确使贫困地区的一户农民走上致富之路,也使一个即将失学的小女孩正在实现希望的梦想,从这一点看,正象平凡之中孕育着伟大一样,石油工人张岩是伟大的!他的一家也是伟大的!

1994年夏,辽河油田物资公司团委组织捐助希望工程的团员青年赴喀左老爷庙乡,与孩子们合影。

作者照片

【军人后代】微信公众平台微信号

PLA136137138133

投稿邮箱:784580047@qq.com

,