都市时报记者 许建龙 文/图

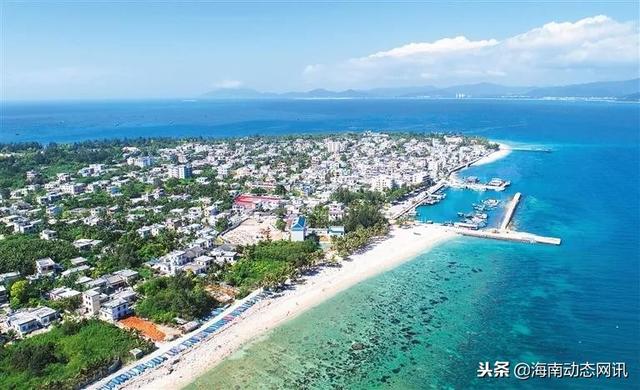

温州风光 网络图片

作为改革开放的探路者,温州正一步一个脚印书写下“温州实践”。在提倡“大众创新、万众创业”的双创格局下,人们不禁会问,在全国遍地开花的“温州市场、温州商品城”背景下,到底该如何认识“温州模式”, “温州模式”有没有过时呢?温州模式可以在全国其他城市复制吗?带着这些问题,记者近期参加第二届中国报业新闻社会活动融合发展论坛暨全国媒体看温州活动时,带你一探温州模式的时代变迁与转型实践。

★中国制造崛起,温州样本看正泰

温州的经济体量与昆明相当。2015年温州GDP为4620亿,常住人口912万。今天的温州,从全国发展中寻找“新坐标”,推进经济转型、城市转型、社会转型。温州市委书记徐立毅介绍,温州提出打造民营经济创新发展示范城市、东南沿海重要中心城市和迈入全面小康社会标杆城市,这是温州“三个城市”发展的战略目标,争当“干在实处、走在前列、勇立潮头”的排头兵。

正泰厂房里忙碌的流水生产线

而能够为新坐标提供最佳注脚的则是活跃于温州的民营资本。有人说,正泰集团的发展历程就是一部创业史、创新史、转型史,也是温州经济转型发展的真实写照和缩影。

正泰集团,这个从1984年起初创业仅有8个人、5万元创业资金、年产值不足1万元的家庭作坊式的民营小企业,经过32年的发展,如今成为拥有员工3万多人、总资产和年销售额均超过400亿元,综合实力名列中国民营企业500强第98位,被誉为中国工业电器龙头企业和新能源领军企业。在经济新常态下,这家传统企业用智能化武装硬件,以全产业链打造闭环生态圈,全球布局实施“走出去”战略,一系列组合拳打出自己的中国制造之路。

正泰成套的电器产品展示台

上世纪90年代初,正泰第一次参加广交会,获得了第一笔出口订单,至此揭开正泰外贸出口历史上的第一页。这一开端与其他企业并无二样,但如今,正泰选择以收购、联合的方式,扬帆驶入发展新阶段。

当年那个在柳市街上卖信号按钮灯的男孩,现在已经成为中国电力设备的领军人;当年生产低压开关小零件起步的正泰,也已经成为工程总承包商(EPC总包)。从单纯“卖产品”到“卖服务”,正泰竭力打造了一个电力设备帝国,在转型升级过程中,通过承接太阳能发电站、输变电工程等项目,带动产品配套出口,以全产业链的形式打开“堰塞湖”的缺口,实现全产业链的生态健康。

正泰电器产品展台

目前,根据不同产业的情况,正泰每年拿出销售额的3-10%用于技术研发,高端装备研发高达销售额的50%以上。仅2015年,高端智能电器研发投入就达8亿元,取得了300多项专利,目前集团各类专利已达两千多项。

“正泰集团2015年主营业务收入同比增长15%。其中光伏业务增长近80%,电力电子产品在北美市场增长168%,国内外工程总包业务增长425%。今年上半年,不同类型的高新技术产品销售同比增长30%以上。”正泰集团党委书记林可夫介绍说,之所以能够逆势上扬,主要是及时转型升级,立足主业促转型,围绕“电”字求发展,目前集团产业已覆盖“发、输、变、配、用”电力设备全产业链,并布局城市轨道交通、能源装备制造业、储能新材料等多个领域。

“宁可少做亿元产值,不让一件不合格品出厂。”类似这样的标语,在正泰集团工厂内随处可见。这些标语既体现着温州制造企业在转型升级中对产品的完美追求,也是正泰能成为国内行业龙头企业的完美诠释。

★鞋都转型实践 红蜻蜓创新DIY定制

如果说中国制造在温州模式转型中是一个另类样本的话,那么,曾经走过弯路的温州鞋业如今早已东山再起,温州已经成为名副其实的“中国鞋都”:康奈、奥康、东艺、日泰、吉尔达、红蜻蜓、蜘蛛王、佰纳、杰豪、惠特……不胜枚举。

统计表明,温州上万家制鞋企业和与之相配套的服务业已形成年产值达1000亿元规模的产业链,为当地解决了40多万人的就业问题。如今的温州鞋业漂洋过海,成为走向海外数量最多的标记为“中国制造”的产品之一。

红晴蜓博物馆里的装饰艺术

作为国内少有的鞋业A股上市企业红蜻蜓鞋业公司,以打造中国鞋文化博物馆闻名遐迩。在互联网 、大数据、工业4.0等掀起的一轮又一轮商业环境大变革下,红蜻蜓再次实现蜕变升级,长出了不一样的创新之翼,成为国内制鞋行业“智能制造”领域的先行者。这一对创新之翼,就是红蜻蜓智造创意孵化器(简称IMI),它标志着红蜻蜓在利用全球顶尖设计资源,打造行业顶尖的创意设计合作平台,推进产、学、研、销多方合作,在企业“智造”的道路上迈上了一个新的台阶。

红蜻蜓智造创意孵化器位于温州瓯北红蜻蜓浦西工业园区和五星工业园区内,园区配备产品动态发布厅、静态创意展示厅、创意研发工作室、规划材料分类展示厅、小线开发生产工坊、大型产学研基地、休闲咖啡吧、行政综合管理办公区等。

该博物馆的科技馆带上了更多的科技色彩,成为智造孵化圈IMI1的一部分。在智造孵化圈IMI1,首先映入眼帘的是朝气蓬勃的设计研发人员,如今年已有韩国设计师加盟,颇受消费者欢迎的“韩流”鞋款在他们构思设计下,让一些韩版鞋款拥有“原味”。

拒绝流水生产线,手工个性化定制皮鞋工艺

记者到来时,他们正在集体讨论下一季的流行款式,不是对着设计图纸,也不是对着打版出来的鞋样,而是对着显示屏,实现鞋款通过电脑设计、筛选、展示数字化三维技术应用。

值得一提的是,数字三维技术已经运用到鞋款研发。红蜻蜓开启了让消费者享受独特服务的个性化定制系统,他们推出的为客人量身测量脚型,只要站在一台蓝光测量仪上,3分钟就能拿出一份脚型测量报告,报告里不仅有脚型,还有脚型分析,并会据此量身打造一双鞋子。而这样的个性化定制鞋子,摒弃了工业流水生产线的批量生产,每一双都是独一无二的,从测量脚型到人工传统工艺造成一双鞋,并穿到订购者脚上,只需要10到15个工作日,价格跟专卖店相差无几。

来到红蜻蜓男鞋生产车间,男鞋总监胡益敏欣喜地介绍,这一季的男鞋有不少爆款,其中一款在天猫上就下了1万多双的订单,而且还有不少“回头单”,上线就断货。像红蜻蜓这样的制鞋企业,一年营业收入达到40多亿元。

在红蜻蜓中国鞋文化博物馆,记者看到了鞋文化历史馆、红蜻蜓品牌馆、红蜻蜓鞋科技馆和党建馆。1200多件鞋履藏品,积累了大量的图片、文字资料,运用大量图片、文字、实物,采用现代光、电、声等高科技表现手法,挖掘、研究、传播博大精深的中华鞋履文化,系统反映了中国最古老的鞋到现代鞋的嬗变轨迹,令人叹为观止。

★“温州模式”悄然转身

在早期的“温州模式”当中,一般都把温州人的商业逻辑理解为:赚差价、找先机、做市场。

所谓赚差价,就是知道某种东西哪里贵、哪里便宜,然后从中倒卖赚钱差价。这也就是改革开放初期的“倒爷”。第一代温州人非常能吃苦,他们奔波于中国各个角落,“只有鸟飞不到的地方,没有温州人到不了的地方” ,因此改革肇始释放的第一波红利让温州人发家致富;找先机则是指能够洞察到商业机会,哪里有市场,哪里有商机,哪里就有温州人。他们总能捕捉到许多市场机会,最先发现市场需求。

这一点直接促使了温州制造业的发展,在巨大市场的孕育下,温州人全力发展轻工制造业。一下子家庭作坊遍布全城,温州人的皮鞋、眼镜、阀门、打火机、服装、变压器、制笔、印刷品、锁具等等都名扬海内外,鞋王、笔王、锁王……比比皆是。大约每17个温州人中,就有一个人经商办企业,每52个温州人就拥有一家私营企业。

纵观温州经济模式发展史,从过去数十万供销大军走南闯北推销产品起步,到今天创办各类大型市场、推行“虚拟经营”,温州人营销网络逐步形成、扩大。如今,200多万名海内外温州人建立了无形市场与有形市场相结合的庞大营销网络,将温州产品源源不断销往全国、全球。

统计表明,温州企业70%的产品通过温州人营销网络销售。在外温州人通过创办企业、品牌代理、专业市场等方式,年销售额达到5550亿元。目前温州有60多万人在世界各地、170多万人在全国各地经商创业,在全国280多个地级以上城市成立了温州商会,建立了覆盖全国、连接世界的温商网络,近10年来温商在外投资近1万亿元。

这种温州商人走出去的“输出”模式在昆明也得到了体现,多年来,在滇温商始终保持着先行者的姿态。据昆明温州总商会秘书长涂良华介绍,作为全国成立的首家具有法人资格的民间异地商会组织,昆明温州总商会目前已拥有5630名会员。商会会员企业在滇总投资达2300亿元,商品销售总额约1700亿元,完成各项税收超180亿元,为云南解决就业人员约120万人。此外,商会会员还积极参与社会公益活动,扶贫帮困,累计捐款捐物8000余万元。

哪里有市场,哪里就有温州人;哪里有第一个外来人,那个外来人就是温州人。温州人经商,把赚一分钱、一厘钱都当作光荣的事;一个办法行不通就换个思路干;一个地方没有发展空间了,就拖家带口寻找新的希望之地。

而温州人这种敢闯敢试,善于摸着石头过河的温州人精神,才是温州模式无可复制的核心所在。在改革开放之初,温州用“敢为天下先”的精神发展实业,带来了温州经济腾飞的奇迹。温州,能否再一次引领新一轮中国民营经济投资的热潮,且让我们拭目以待。

,