不同年龄阶段的人,往往有着不同的生理特征与心理特征,往往担任不同的社会角色,承担着不同的社会责任,所有这些差异将会形成不同年龄段人们之间的认知差异与认知对抗,即“认知代沟”。人的认知特征是由其价值特征决定的,人处在不同年龄阶段,其价值特征呈现出不同的变化规律,从而决定了人的认知特征与认知对抗特征呈现出不同的变化规律。

一、四种典型的价值流量参数

人的生命过程实际上就是各种价值的投入产出过程,也是各种价值流量的变化过程。人的个体价值系统的价值流动可通过四种典型的价值流量参数来进行描述。

1.投入价值流量

投入价值流量:在单位时间内所投入的价值量,就是投入价值流量,其度量单位是:焦耳/秒。在投入价值流量中,有一部分是属于抚养性价值流量,由家庭或社会提供给儿童与少年;还有一部分属于赡养性价值流量,由家庭或社会提供给老年人。

2.产出价值流量

产出价值流量:在单位时间内所产出的价值量,就是产出价值流量,其度量单位是:焦耳/秒。

3.回馈价值流量

回馈价值流量:在产出价值流量中,用以回馈社会或家庭的那部分价值流量,就是回馈价值流量,其度量单位是焦耳/秒。回馈价值流量主要由青年人与中年人形成,并回馈给家庭或社会,一方面用以冲抵自己在儿童与少年时期所耗费的抚养性价值流量,另一方面用以冲抵自己在未来的老年时期所需要的赡养性价值流量。

4.回流价值流量

回流价值流量:在产出价值流量中,用以重新回流到价值系统之中的那部分价值流量,就是回流价值流量,其度量单位是焦耳/秒。回流价值流量由儿童、少年、青年人、中年人与老年人自己生产出来,并重新返回到自己的价值系统之中。其中,在青年与中年的交叉点,回流价值流量达到最大值。

二、生命周期各种价值流量的变化规律

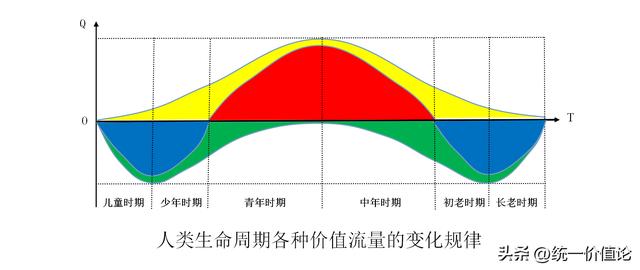

人处于不同的年龄段,其价值流量表现出不同的变化特征,并呈现出周期性的变化规律。研究表明,人类生命周期各种价值流量的变化规律,如下图所示:

在上图中,红色面积表示回馈价值流量,黄色面积表示回流价值流量,左侧蓝色面积表示抚养性价值流量,右侧蓝色面积表示赡养性价值流量,绿色面积表示投入价值流量;横坐标的上方表示产出价值流量(包括红色面积和黄色面积两个部分),横坐标的下方表示投入价值流量(包括两个蓝色面积和一个绿色面积)。根据上图中各个区域面积的相对变化,可以判断与认识社会的生存和发展情况。

个体的生存与发展情况:当横坐标的上方面积(红色面积与黄色面积之和)大于下方面积(绿色面积与两块蓝色面积之和)时,价值系统的产出价值流量大于其投入价值流量,从而产生了价值增值,因此,价值系统处于发展状态;当横坐标的上方面积等于下方面积时,价值系统的价值流量保持不变,因此处于平衡状态或生存状态;当横坐标的上方面积小于下方面积时,价值系统的价值流量不断减少,因此处于衰退状态。个体价值系统的发展情况取决于信息的作用,信息是价值的唯一源泉,如果价值产出流量大于价值投入流量,说明信息使个体价值系统产生了价值增值。信息既可来源于外界的输入,也可来源于内部的自主生产。

社会的生存与发展情况:当社会人均横坐标的上方面积(红色面积与黄色面积之和)大于下方面积(绿色面积与两块蓝色面积之和)时,社会价值系统处于发展状态;当社会人均横坐标的上方面积等于下方面积时,社会价值系统处于平衡状态或生存状态;当社会人均横坐标的上方面积小于下方面积时,社会价值系统处于衰退状态。

个体与社会的平衡状态:当回馈价值流量(红色面积)小于抚赡性价值流量(两块蓝色面积)时,个体相对于社会(或家庭)处于发展状态;当回馈价值流量等于抚赡性价值流量时,个体相对于社会(或家庭)处于平衡状态,此时上图中的黄色面积完全等于绿色面积;当回馈价值流量大于抚赡性价值流量时,个体相对于社会(或家庭)处于衰退状态。

三、人生各阶段划分的基本方法

人生在不同阶段,其四种价值流量参数表现出不同的变化特征,其价值流量变化曲线呈现出不同的拐点。因此,从价值论的角度对人生各阶段进行划分,具有更高的科学性、客观性和精确性。

根据上述的人类“生命周期各种价值流量的变化规律”,提出如下人生阶段划分的基本方法:

儿童时期(从0岁到10岁)。此时,个体的价值流量主要由社会与家庭的抚养性价值流量来提供,随着年龄的增长,抚养性价值流量逐渐上升,在儿童末端(10岁)将达到最大值。同时,由于生活自理能力的缓慢提高,儿童的回流价值流量缓慢上升。显然,儿童时期的末端是抚养性价值流量由大变小的拐点。

少年时期(从10岁到20岁)。此时,社会与家庭的抚养性价值流量逐渐减少,在少年时期末端(20岁)降为0。由于少年在生活自理性、行为自觉性、思维主动性等方面的快速增强,少年的回流价值流量快速增长,到了少年时期末端(20岁)将达到最大值。这个时期,虽然父母所付出的金钱和物质可能还会继续增长,但在生活与学习、思想与行为、安全与健康等方面的操心程度将会大幅度地下降。显然,少年时期末端是抚养性价值流量转化为回馈性价值流量的拐点。

青年时期(从20岁到40岁)。此时,青年的劳动生产能力快速增强,其产出价值流量快速上升。同时,青年开始回馈社会与家庭,并且随着年龄的增长,回馈价值流量快速增长,并在青年时期末端(40岁)达到最大值。显然,青年时期的末端是回馈性价值流量由大变小的拐点。

中年时期(从40岁到60岁)。此时,中年的劳动生产能力开始缓慢下降,其产出价值流量缓慢减少;同时,中年对于社会与家庭的价值回馈力度逐渐下降,其回馈价值流量逐渐下降,在中年时期末端(60岁)降为0。显然,中年时期末端是回馈性价值流量转化为抚养性价值流量的拐点。

初老时期(从60岁到70岁)。此时,老年人开始脱离社会、脱离社会性生产劳动,并开始接受社会或家庭的赡养性价值流量,到了初老时期末端赡养性价值流量达到最大值。显然,初老时期的末端是赡养性价值流量由大变小的拐点。

长老时期(从70岁到死亡)。此时,老年人会进一步脱离社会,健康状态继续下降,人的活动范围越来越狭窄,精神性和物质性价值消耗量也在逐渐减少(但医疗费用可能还会继续增长),老年人所接受的赡养性价值流量将会逐渐减少,在死亡时间降为0。显然,长老时期的末端是赡养性价值流量变为0的拐点。

四、人在不同年龄段的认知心理特征

不同年龄段的人,其价值流量参数表现出不同的变化特征,从而产生不同的认知特征与价值观特征。

儿童时期的认知心理特征:儿童时期是生理性价值系统逐渐走向成熟的阶段,也是意识的感觉系统快速发展并逐渐走向成熟的阶段。此时,儿童需要大量的感觉活动来感受外界的刺激信号,所以玩耍与玩具是儿童主要的丰富感觉内容的方式,童话故事可丰富其第二信号系统的感受内容,图文并茂的图书也是其重要的信息来源。其抚养性价值流量(主要由父母提供)在儿童末期(10岁)达到最大值,由于其价值系统属于持续发展阶段,所以他们常常持有积极与乐观的情感取向。家庭往往会对儿童抱有较大的希望,并且尽力为其提供安全、舒适、充裕的生存环境。由于其抚养性价值流量主要由家庭及社会提供,所以他们对于家庭(尤其是父母)与社会有着强烈的依赖心理,并且很注重他人对于自己的态度。由于儿童的认知系统还很简单,只能讲很肤浅的道理;对于真善美(或假恶丑)的评价往往很简单、很直接,情绪波动大,容易产生恐惧心理;意志系统还很脆弱,自我控制能力较差,注意力不集中。

少年时期的认知心理特征:少年时期是个体性价值系统逐渐走向成熟的阶段,也是意识的认知系统快速发展并逐渐走向成熟的阶段。此时,需要大量的知识学习与思维训练来提高其认知能力。其抚养性价值流量在少年末期(20岁)降为0,开始脱离对于家庭(父母)的依赖。体力劳动能力提升速度较快。由于其价值系统属于持续发展阶段,所以他们常常持有积极与乐观的情感取向。富于热情、奔放、果断,但容易激动、轻率。由于其神经系统功能尤其是内抑制功能的发达,以及动机的深刻性和目的水平的提高,青少年在面对困难时表现出坚持性。

青年时期的认知特征:青年时期是社会性价值系统逐渐走向成熟的阶段,也是意识的评价系统快速发展并逐渐走向成熟的阶段。其中,青年早期(从20岁到30岁)是意识的评价系统逐渐走向成熟的阶段,青年后期(从30岁到40岁)是意识的意志系统逐渐走向成熟的阶段。此时,需要大量参与各种社会活动和个体活动来丰富其评价系统与意志系统。适度的“行为试错”,来训练和提高其评价能力。经历风雨,大胆参与社会活动,经历失败与成功的锻练,才能不断提高其。由于其价值系统属于持续发展阶段,所以他们常常持有积极与乐观的情感取向。开始步入社会,社会性价值(包括社会性生产价值与社会性消费价值)逐渐增长,精力充沛,活跃性较强,自尊性开始逐渐提升,回馈价值流量逐渐提高,在青年末期(40岁)达到最大值。对于子女的抚养以及对于父母的赡养负担在逐渐提高。婚姻与家庭问题是其重要问题。青年时期是富有激情与理想、富有幻想的阶段。价值流量的快速增长,活动空间快速扩张,冒险与创新是其生活主题。价值系统的各种价值流量都处于激烈波动状态。成功发展的机遇多,失败的可能性也大。

中年时期的认知心理特征:中年时期是整个价值系统运行与发展的时期,也是意识的意志系统快速发展并逐渐走向成熟的阶段。价值系统的各种价值流量都处于相对稳定状态。由于其价值系统属于持续发展阶段,所以他们常常持有积极与乐观的情感取向。比较讲求现实,一切从现实条件出发,不再做不切实际的事,而是脚踏实地。接受人生无常,接纳他人,接纳社会现实,接纳自己。

初老时期的认知心理特征:初老时期是社会性价值系统逐渐走向萎缩的阶段,也是意识的感觉系统开始走向萎缩的阶段。其赡养性价值流量(主要由子女提供)在初老末期(10年)达到最大值。社会性价值的快速萎缩,容易使初老年人产生敏感的心态。此时他们较为关心自己在社会中的地位差异。由于其价值系统属于持续萎缩阶段,所以他们常常持有消极和悲观的情感取向。疑心病重,进入老年期后智力逐渐减退,但其程度有很大差异,并且与心理因素有密切关系。有的老年人因为本人的自信心不足,充满猜疑和嫉妒。一般认为,人进入老年期后,对周围人不信任感和自尊心增强,常计较别人的言谈举止,严重者认为别人居心叵测,常为之而猜疑重重。由于生理功能减退,性欲下降,易怀疑自己配偶行为,常因之而争吵。并且由于判断力和理解力减退,常使这些想法变得更为顽固,甚至发展成为妄想。每当目睹年轻人活泼好动等性格时,常因之而嫉妒和自责。并因顽固、执拗的个性,主观臆测,思维一旦走进死胡同,钻了牛角尖,就很容易发生心理的反常和行为的变态;表现为内心空虚,易出现焦虑抑郁的情绪反应,常伴有自责。有时为周围环境及影视中有关人物的命运而悲伤或不平,迅速出现情绪高涨、低落、激动等不同程度的情绪变化,时而天真单纯,忽而激动万分。

长老时期的认知心理特征:长老时期是个体性价值系统逐渐走向萎缩的阶段,也是其意识的认知系统逐渐萎缩的时期。个体性价值的快速萎缩,容易使长老年人产生敏感的心态。此时,他们主要关心自己的健康状态。其赡养性价值流量(主要同由子女提供)在长老末期趋于0。由于其价值系统属于持续萎缩阶段,因此他们常常持有消极与悲观的情感取向。由于其赡养性价值流量主要由家庭及社会提供,所以他们对于家庭(尤其是子女)与社会有着强烈的依赖心理,并且很注重他人对于自己的态度。

五、人在不同年龄段的认知对抗

不同年龄段的人具有不同的认知特征,从而产生不同的认识对抗。

1.儿童与青年人的认知对抗(或父子一期认知对抗)

儿童处于抚养性价值流量的逐渐增长期,青年人处于回馈性价值流量的逐渐增长期。在认知方面,儿童时期的子女对于父母是处于崇拜与依附的状态,此时,他们常常认为“父母真是了不起”;在认知方面,青年时期的父母对于子女处于教育和培养的状态,此时,他们认为“孩子真是很可爱”。该阶段属于“父子无认知对抗期”。

2.少年人与中年人的认知对抗(或父子二期认知对抗)

少年处于抚养性价值流量的逐渐减少期,中年人处于回馈性价值流量的逐渐减少期。子女初步接触外界的新事物,并开始独立思考,他们常常认为“父母好像有时也不对”;中年时期的父母对于世界的认知状态基本定型,他们认为“孩子有些不懂事、不听话”。该阶段属于“父子弱认知对抗期”。

3.青年人与初老年人的认知对抗(或父子三期认知对抗)

青年处于回馈性价值流量的逐渐增长期,初老年人处于赡养性价值流量的逐渐增长期。青年时期的子女的认知范围正在迅速扩大,他们常常认为“父母是个老古板”;初老年人时期的父母的认知范围正在迅速缩小,他们常常认为“孩子真是不懂事、不像话”。该阶段属于“父子强认知对抗期”。

4.中年人与长老年人的认知对抗(或父子四期认知对抗)

中年人处于回馈性价值流量的逐渐减少期,长老年人处于赡养性价值流量的逐渐减少期。中年时期的子女对于世界的认知状态基本定型,他们常常认为“父母其实很优秀”;长老时期的父母的认知能力与认知范围正在萎缩,他们常常认为“我的孩子真的很棒”。该阶段属于“父子无认知对抗期”。

参考资料:1、统一价值论,仇德辉著,中共中央党校出版社,2018年

2、数理情感学,仇德辉著,中共中央党校出版社,2018年

3、情感机器人,仇德辉著,台海出版社,2018年

4、认知对抗论,王金霞,仇德辉著,中国长安出版社,2022年

,