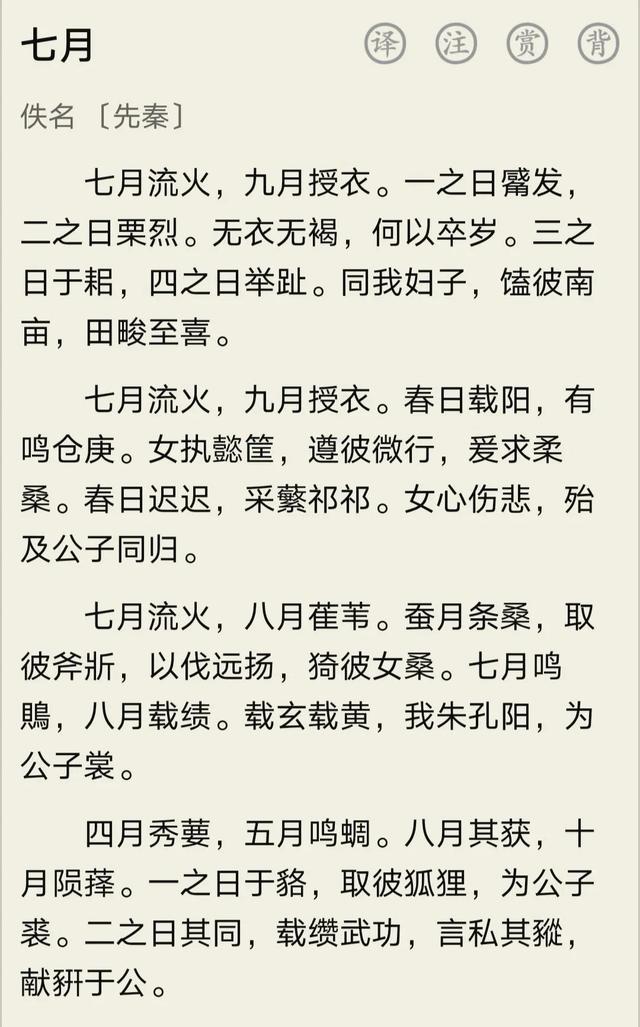

七月流火,九月授衣。

一之日觱发(bì bō),

二之日栗烈。

无衣无褐,何以卒岁。

七月天气转凉,九月赶做棉衣。十一月北风呼啸(我们一定要记住这是豳人的一月),十二月寒气逼人。无衣无褐,要如何过完这一年?

我有一个疑问。

从时令上看,农历十一二月,确实是我国最寒冷的时候。如果是使用夏历的地方,十一二月,也是年终岁尾。

“年”对于中国人来说,是最最重要的节日。穷得如杨伯劳,也想着买二斤面包顿饺子、扯二尺红绳给女儿添点喜庆呢。

所谓过年难年难过,对于兜里窘迫的人家,要如何度过年关确实是个问题,发出这种悲叹是正常的。

但是这可是豳人的岁首啊,正月里来是新春啊,好过赖过,年是过完了;一岁之始,总是有盼头的。怎么会感叹到“何以卒岁”上来呢?

而且,诗文本来就是以七月天气转凉、九月赶制棉衣来起兴的,却又感叹起“无衣无褐”,是不是很突兀?

这突兀的一句,倒很像是从《硕鼠》中飞来的一样:

硕鼠硕鼠,无食我黍!

三岁贯女,莫我肯顾。

逝将去女,适彼乐土。

乐土乐土,爰得我所?

后世有诗评家据此说《七月》也是一首“控诉”诗。到底是控诉还是怀念呢?

我们接着往下读:

二月里,阳光明媚,黄莺鸟儿展喉歌唱;三月里,姑娘们提着深竹筐,走在乡间的小路上,采摘桑叶和白蒿。

三月修剪桑枝,养蚕缫丝;八月桑事完毕,织布染衣。那位染布姑娘,染完了人们惯常穿的黑色和黄色,又为公子染了非常明亮的大红衣裳。那鲜艳的颜色啊,映红了谁那羞怯的脸庞?

四月远志结籽了,五月蝉儿叫了,八月田野飘香,十月枝头叶落。十一二月围场狩猎。整个部落的男子都聚集到一起,猎到狐狸,“为公子裘”;猎到野猪,大的献给公侯,小的就留给自家享用。

夏历十一二月,是豳地的新年伊始。豳地人以狩猎的方式,既丰盛了餐桌,也增添了新年的趣味。

第五段最有意思,写了几种昆虫的叫声,笔墨工细,绘声绘影。

蚂蚱是振股而鸣,纺织娘是鼓翅而鸣。而蟋蟀呢,七月在田野放歌,八月来到廊下细唱,九月藏身门旁哪旮瘩,十月钻到了“我”的床下。

十月是豳人的岁尾,这里也写到了过年气象:

堵墙洞,熏老鼠;

封窗子,御寒风;

和泥巴,糊门缝。

这就是彼时农家的除旧迎新啊,虽然简陋,但一定也要干干净净整整齐齐暖暖和和地迎接新岁。

第六、七段写秋收。七八月瓜果蔬菜成熟了,李子、野葡萄、枣;秋葵、豆角、瓜;还有葫芦、麻籽和苦苣,不一而足。九十月整理打谷场,收割稻谷,装进粮仓。

还要酿酒,留待来年春天开封。这种经冬而春的酒,据说有延年益寿的功效哈。

农忙完事之后,开始修建房屋、宗庙。我小时候老家人建房子,一般也是冬季最冷的时候。这个季节是农事最闲的时候,同时也是我国降雨量最少的季节。

最后是部落的祭祀和宴飨,是《七月》的压轴大戏。

在人类文明的早期,因为认知的有限,对自然界的诸多现象充满畏惧。所以要向主宰万物的神灵供奉、祈祷。《礼记》说,“礼有五经,莫重于祭 。”

二月(周历)凿冰,三月建冰窖,四月“献羔祭韭”,举行春祭。因为春祭之后,就又要开启一年的播种了,可以想见这一场春祭场面之庄重。

夏历十月末,是豳人的年终岁尾,更是要隆重祭拜神灵和祖先。祭祀完了,整个部落还要举行盛大的宴集。

这是劳碌一年的农人们最为欢畅最为轻松的时刻,大口吃肉,大碗喝酒,不仅彼此道着万福金安,而且还共同举杯,向部落酋长齐声高呼“万寿无疆”。

纵观全诗,北风呼啸的一、二月(夏历十一二月),豳地人在干什么呢?在狩猎,在储冰,在准备春祭大典。

这才是新年的气象,不是哀叹如何终岁,而是忙而有获,忙而有序。

所以,我个人认为,《七月》作为豳地的一首古老的歌谣,在流传过程中,或有缺漏。“无衣无褐,何以卒岁”更像是后人打上去的一块补丁。这块补丁貌似给力,却与原文有着一定的色差。

站在时间的深处,回望过去,其间不乏劳作的艰辛,但是在作者温暖的回忆中,一部先民们农耕生活的长卷,在我们面前缓缓展开,流淌着田园诗意的静美……