在我们的日常用语中,姓氏往往连用,往往觉得就是一回事。可是真的是这样吗?在先秦时,姓和氏是严格区分的,到了司马迁的年代就显得比较模糊了。我们在看司马迁的《史记》时就显得比较混乱,恐怕连司马迁都不明就里。

“姓”是最先产生的,“氏”则是进入父系氏族社会才出现的。早在商周时期,我们的祖先就认识到“同姓而婚,其生不蕃”。“姓者所以别婚姻,氏者所以别贵贱”、“男子称氏,女子称姓”······“姓”产生于母系氏族社会,我们做一“说文解字”即可,“姓”从女从生,意思就是“女所生”,也就是说同一老祖母所生的后代就都是同姓。如《白虎通义·姓名》说:“姓者,生也”。《说文》更进一步作了解释“姓,人所生也”。这些皆可以进一步佐证“姓”即“女所生”,也就证明了“姓”确实是产生于母系氏族社会。按照《通鉴外纪》的说法就是“统其祖考之所自出”。我们仍可进一步分析,比如在百家姓中很多姓出自“姬”姓,也是从女的。按照《通志·氏族略序》的说法即是:“女生为姓,故姓之字多从女,如姬、姜、嬴、姒、妫、姞、妘、婤、姶、㚰、嫪之类是也。”

姓在先秦的社会功用极为重要,最主要的作用是用来明人伦。如《白虎通义·姓名》说:“人所以有姓者何?所以崇恩爱,厚亲亲,别婚姻也。”基于长期的社会实践,古人早已掌握“近亲不婚”的优生学原理。翻阅先秦典籍,不禁为之感慨万千。《左传》说:“男女同姓,其生不蕃。”《国语》云:“同姓不婚,恶不殖也。”“娶妻避其同姓,畏乱灾也”·······婚姻是人伦之大要,马虎不得,所以对于“同姓不婚”这件事看得极为重要,即便是娶“如夫人”也是如此。可是总有例外,一些贵族为了政治利益,不惜违背这一点,认为“亲上加亲”可以巩固双方利益。这在后世皇帝的婚姻中也可窥见一斑,有很多皇后无子或子嗣早夭,恐怕很大原因就是近亲结婚的缘故吧!

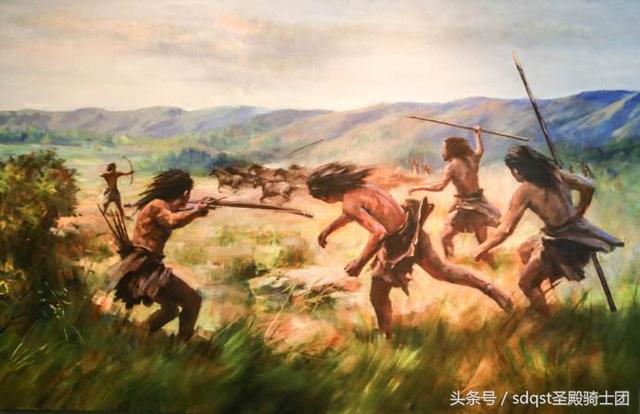

社会向前发展,人口也随之增长。不久之后,代替母系氏族的便是父系氏族社会。同姓越来越多,区别自然发生,加之父系氏族的分化。如此,“氏”便应运而生,“氏者,别其子孙之所自分”。各个父系氏族总有一个首领,首领的氏便是部族之氏,如轩辕氏、神农氏、伏羲氏......这些皆在一定程度上反映了父系氏族社会时期的历史状况。

那么姓与氏的区别主要何在?段玉裁《说文解字·氏》说:“姓者,统于上者也;氏者,别于下者也。”如果说“姓”是用来别婚姻的,那么“氏”就是用来别贵贱的。如《白虎通义·姓名》云:“所以有氏者何?所以贵功德、贱役力。”

这样“姓”和“氏”的区别就明显了。在先秦时期,男子有姓有氏,女子则有姓无氏。女子有姓则主要是为了避免近亲结婚的,男子有氏则主要是为了别尊卑贵贱的。如我们所熟悉的秦始皇,他姓嬴氏赵,在司马迁的《史记》里往往称他为“赵政”,就是以氏来论的。因为他的先祖对周王室有功,所以被封在“赵”这个地方,后代就以此为氏。再比如商鞅,“商”就是“氏”,是因为变法有功被封在商地的。

作者:东园公,鱼羊秘史特邀作者。

特此声明:本文由「鱼羊秘史」制作出品,未经授权,不得匿名转载,欢迎转发朋友圈。

,