作为看了半个多世纪秦腔的一名戏痴,我总难禁反思回望,尤其对德艺双馨,为本剧种赢得崇高声誉和广泛影响的名宿巨子,更是无法忘却,王天民氏,便是其中之一。

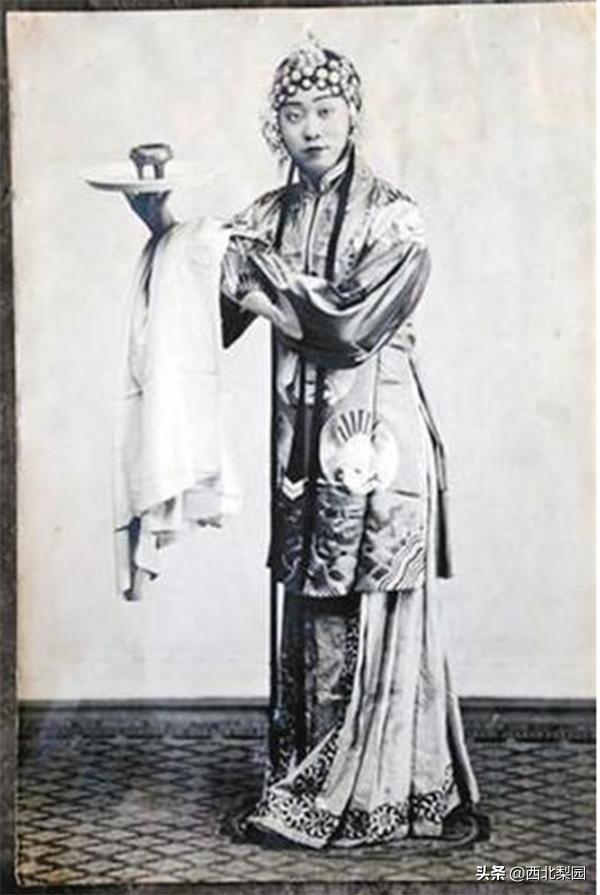

王氏乳名天贵,字紫纯,原籍陕西岐山,1914年生于西安,属虎,1924年入易俗社,为七期,据骊樵先生文章称:“初入社,习小生,教练党甘亭以其声音清朗,姿容妙曼,……乃令改习花衫。”

所谓“花衫”,乃旦行的别一法门,这种演法始于京剧有“通天教主”之称的王瑶卿先生,他是和“伶界大王”谭鑫培配对唱过戏的,腹笥渊博,德艺兼善,在京剧界威望极高,当年梅兰芳先生的伯父“京胡圣手”梅雨田老先生曾亲带其侄要向王烧香磕头正式拜师。王却爽朗对梅兰芳说:“论行辈我们是平辈,咱们不必拘于形迹,你叫我大哥,我叫你兰弟。”所以,王、梅虽有师徒之份却始终兄弟相称。梅曾明确说明他《虹霓关》、《樊江关》、《汾河湾》等戏,都宗的王派,尊师重道,毫不含糊。京剧四大名旦之一的程砚秋先生,也得到过王的重要指点,执弟子礼甚恭,他是先拜梅,再拜王,其程腔的产生,王是总体设计,所以梅派、程派都与学王有关,由此可知王在京剧中的显要位置。梅兰芳大师继王瑶卿先生之后发展完善了“花衫”这项艺业。早先京剧的“青衣”,即秦腔所谓“正旦”,重唱轻做,早先京剧的“花旦”,即秦腔之“小旦”,又重做轻唱,王老夫子首先冲破这种局限,冶青衣、花旦、刀马旦于一炉,至梅大师即服从于人物塑造而融会贯通,遂定名“花衫”,天下景从。

王天民的表演路子,亦大体如斯,这从他所演剧目及角色,即可证实。折戏如《柜中缘》的许翠莲,《蜂蜜计》的韩氏,《洞房》的卢凤英,《烤火》的尹碧莲,《葬花》的林黛玉,《咏梅》的林韵红,《自媒洞房》的刘玉英,《京兆画眉》的京兆夫人等。本戏如《杨贵妃》的杨玉环,《颐和园》的赛金花,《三知己》的王素云,《盗虎符》的平原君夫人,《宫锦袍》的李云锦,《大孝传》的敤首,《若耶溪》的西施,《金川门》的徐妙锦,《复汉图》的阴丽华,《夺锦楼》的钱瑶英,《人月圆》的殷彩云,《淝水之战》的谢道韫,《美人换马》的赵征卿,《山河破碎》的梁红玉,《还我河山》的岳夫人等。这些戏,有的唱多些,有的做多些,有的年少些,有的年长些,有的着古装,有的穿时装,有的着戎装,有的穿便装,更有女扮男装,但唱做并重,形神兼备,则是共同的,这正是“花衫”的突出特点。

1926年,他初出茅庐,以一出《柜中缘》头角崭露,每演竟能使剧社“收入倍增”。1929年他与王文华、康顿易、高符中等15人毕业,1930年即被长安城中戏曲爱好者组织的“天香院”以“天香院主”称号相赠,剧作家樊仰山先生解释,这是形容王的艺术,如牡丹花般“国色天香”。1931年《易俗社报告书》称王天民:“面如满月,行若浮云,庄重而不板滞,活泼而不轻佻,喜怒哀乐,能合分际,其声若莺儿,若笙簧,唱功之娓娓动听,为本社历来所未有。”1932年,西安《新秦日报》举办“菊部春秋”评比秦腔演员,他名列第一。1932年及1937年易俗社两次进京,王天民更是声誉鹊起。在吉祥剧院演《三知己》,京剧四大名旦之一的尚小云先生亲为其着妆,台下多以坤伶疑之,故秦腔旦角化妆的美化改观当自王氏始。演《颐和园》,天津《大公报》刊登《不堪回首话当年》,报道赛金花本人观剧并真假赛金花会面事,赛金花对王天民的表演塑造,亦表示满意。演《人月圆》,《全民报》刊登《曼绰遗风》的评论,特别指出扮殷小姐的王天民,“其摆布戏弄浪子柳小卿之做功,忽嗔忽呵,忽怒忽责,忽打忽怨,学做京白,令观众笑不可抑,极诙谐诡谲之胜。”《全民报》署名大同的评论还指出:“若王天民者,谓之长安城中梅兰芳,较为得当。”天津《大公报》亦刊登《易俗社的主角》相呼应:“王天民的细腻表演,不独拉住了不少戏迷,而且把许多和戏剧素无缘分的人也都吸引住了。一般人都众口同声的赠他一个‘陕西梅兰芳’的徽号。”并且赞许“有(程)砚秋之端丽,(荀)慧生之娇媚”、“天生丽质,声韵尤佳,身段自然美观”、“刻画入微,形象尽到”等等。据配演田玉川的康顿易向雷震中透露,戏剧通家齐如山先生看了《洞房》,专门设家宴约请王、康,并烦其即席表演《洞房》之“笑”,齐盛赞:“仅这几笑即可作长篇评论。”齐氏乃梅兰芳先生实际上的艺术指导,对梅的提高及梅派的形成作用非凡,其在京剧中的位置,相当秦腔之封至模,非等闲人物可知。另据透露,梅兰芳先生其时正在上海,经齐如山先生转告鼓动,以至1957年梅先生来西安,还特别提出要看王的戏,王即献演《洞房》求教,这是后话。返陕后西安亦多评论,“北平归来,脚下手势更见考究,嗓音尤觉清雅缠绵。”(封至模)“所演各剧,细腻大方,别开生面。外来人士,每言在平津沪汉,即闻天民之名,比到西安,莫不以先睹为快。”(骊樵)1949年,王绍猷先生在《秦腔记闻》中则赞以“金瓶牡丹,富贵缠绵,声似裂帛,字正腔圆。”而时隔数十载的1962年,尚小云先生撰文道:“王天民同志主演的《蝴蝶杯•洞房》、《少华山》、《美人换马》等许多节目,我都非常爱看。尤其是《美人换马》有一场搜府,情节很紧张,给我印象最深。……我自编自演的《墨黛》,其中有一场搜府,就是特地从《美人换马》里移植过来的。多年来,我每次演出《墨黛》,都会想起易俗社,想起王天民同志。”我不厌其烦地抄录引用当年这些资料,意在说明,王氏不惟被长安城中戏迷誉为“国色天香”,不惟“唱功之娓娓动听,为本社历来所未有”,不惟西安“菊部春秋”评比名列第一,而且名重京津,惊动了齐如山、梅兰芳、尚小云诸大师,并与程砚秋、荀慧生两位大师的风采相类比,京津观众还盛情赠以“陕西梅兰芳”徽号,《全民报》上甚至有“若此伶久居旧京,改唱皮黄,恐怕梅(兰芳)程(砚秋)荀(慧生)当退避三舍”的议论,这实在是刮起了王天民的“龙卷风”,其风头之强劲,堪称本世纪之最。我以为,就秦腔花衫而言,实可谓“世纪一人”。

对于他的表演艺术特色,曾有不少人撰文论及,条分缕析,精彩迭出。如《王天民之撒手锏》(封至模),《怀念“天香院主”王天民》(樊仰山),《朴素平淡,感人至深——谈王天民的〈洞房〉》(金葳)等。封先生对王天民“扮相得一腻字,身段得一娇字,唱功得一柔字,做工得一细字。脱尽秦腔火气、粗豪之短”的概括,尤其精当透辟。不久前拜访仕女画家何明翰兄,一提到王天民,他竟滔滔不绝谈了好半天。他说传统仕女画及西洋人物画,皆以“端庄娴雅”为最美,王天民所扮女性,正是这种美的化身,若影后胡蝶,若观音大士,若维纳斯雕像,若蒙娜丽莎。北京人说王天民“一双眸子,酷似梅郎”,也有说“兰芳20年前,不过如是也”。齐如山看了《杨贵妃》,说王天民“天生就的杨贵妃式的美”。何还说王氏《柜中缘》“许翠莲来好羞惭”唱段有高、中、低三种唱法,嗓音甜柔,运用自如,并当场模仿,以为王之后与其风貌韵味相近者,仅见之苏蕊娥。又说50年代王氏为演艺界同行示范《洞房》,谢幕五次,最受爱戴,乃当晚演出之高潮。更说当年他看王氏演《金川门》之奇女徐妙锦装疯,身着男装,大唱京剧老生,临时出一京胡琴师伴奏,声洪味永,足以乱真,观众叹服,报以热烈掌声,为该剧一彩。另一次在大街,遇学生街头宣传演出,见有拉京胡者,王氏主动上前要唱一段,仍是老生,唱毕在喝彩声中默然而去,经旁观者指认,方知是大名鼎鼎的王天民,操琴者李永绪(何的同学、亦是笔者同窗),闻之欣然,传为趣谈。年终演“反串”戏,王氏亦不后人,曾串演《蝴蝶杯》的卢林及《柜中缘》的淘气,一为花脸,一为丑角,与观众印象中的王天民反差极大,效果也极强烈。

我从记事起看王氏的戏至他辍演,约20余年,一些代表作大体都看过,有的还看过不止一次。他和名丑汤涤俗演《柜中缘》,我印象极佳。汤氏(1900——1967)字新三,陕西扶风人,易俗社三期学生,与名丑苏牖民、马平民并称苏、马、汤,谐以“酥麻糖”。汤脾气很怪,不许家属看他演戏,称其老妻为“古装”,生活也邋里邋遢,很不讲究,却爱做学问,平时粉笔不离身,有求必应,随时开讲,曾仔细给40年代名旦、后转导演的邓维民讲《蝴蝶杯》中《会审》一场几位官员的官名、品级、职权范围等,竟然粉笔字写了房中一地。一次演淘气,许翠莲最后上轿时羞赧发问:“偓轿倒咋坐吗?”汤冷不丁插一句:“其实还是自己走呢!”差点令王天民“笑了场”,这句本是大实话的俏皮话儿,用之于此,机趣神妙,余味无尽,观众哄笑而称奇。他的丑角唱腔独具一格,忽高忽低,忽强忽弱,飘忽不定,但却不出板式旋律规范,音调也极准,我称之为“弯弯绕”,乃属一绝。他的“冷丑”风格,即上海所谓“冷面滑稽”,但冷峭而不生硬,诙谐而无傻气,给人以“大雅若俗”之感,尽显文化底蕴,相当难能可贵,人物造型尤其独特。《柜中缘》之于王天民,既是处女作,又是成名作,更是代表作,且遍演遍红,对兄弟剧种亦不无影响。汉剧的陈伯华,京剧的金素秋都曾竞相搬演,50 年代中期,中央戏剧学院表演系还以话剧排出。前辈剧作家孙仁玉先生这个戏的原始素材及构思写作,是陕西当之无愧的“土特产”,而这一“土特产”的发扬光大,推而广之,自得力于王天民的出色表演。如果说他的《洞房》是以“笑”拿人,而这出戏则是以“哭”和“愣”见彩。淘气儿突然间折转回家,频频敲门,弄得许翠莲不知所措,无奈间,只好藏匿陌生男子于柜中,这才故作镇定,强装无事,惴惴然给淘气儿开了门;淘气儿进门后,偏偏又不肯马虎,疑神疑鬼,瞪眼儿观察,半是自语,半是提问:“这娃咋转颜失色的!”许翠莲分明已愣愣怔怔,神不守舍,却仍要掩饰辩解,以攻为守:“谁转颜失色的?”兄妹四目相对,面面相觑,一脸的风雨云雾,谐趣横生。接下去他妈回来,许翠莲乘着母亲的势委屈地“哭”及伤心地“哭诉”——“手不逗红红自染”,加上淘气儿的插科打诨及挨打受责,更是戏味十足了。

王天民演《洞房》与几位田玉川如康顿易、杨令俗、郭朝中等配对儿,我都看过,最后一次欣赏其《洞房》,是1962年,配演田玉川者,仍是老搭档康顿易,两人虽分手多年,但配合默契,流畅自如,难怪邓维民说:“康顿易是世来跟王天民配对儿的。”其时的王氏,已年届半百,且大病初愈,久未登台,但一出场,仍是博得新老观众由衷赞叹。我对其表演感受最深的,是他的“情态美”。有人评论《洞房》:“全剧生色处,尽在三笑中。”熟知王氏表演的人,也不无称赞:“一哭并一笑,别人不得到。”我想,他的哭笑其所以动人、拿人,正是升华为“情态美”的结果。而且,绝不仅是一哭一笑,也不仅是某一出戏,而是存在于不同戏码的表演整体之中,无论眼睛一瞥,手指一指,含羞一退,扑塌一跪,惊悸一愣,佯怒一嗔,以及低语式的道白,轻吟式的咏唱,甚至有严格规范的戏曲程式,无一不化入其“情态美”的魔幻之中,因而具有令人陶醉的艺术魅力。更可贵的是,他的“情态”,是那样纯真,没有丝毫矫揉造作之气,没有丝毫骚意邪味,因而也绝不会令人有不舒服之感。就我见闻所及,秦腔旦角中,能够自觉地以全方位的“情态美”深深感染观众者,并不多有,王氏这一手,真可谓是独具慧心。

王氏表演的“情态美”,我以为与他为人处事的“心灵美”一脉相承,密不可分。在我接触的友朋中,几乎没有人不熟知王天民,也几乎没有人不赞美王天民。他在演艺界,是有名的善良人、老实人、本分人,不贪恋酒色,不争名夺利,不参与是非,不拉帮结派,不以戏欺人,不摆名角架子,尊敬师长,敬业乐群,真诚待人,别人绝不会视他为“地头蛇”、“坐地虎”,他在年轻人心目中是绝对的“忠厚长者”。过去易俗社开演前,不似其他班社“打开场”,而是擂“三通鼓”,这个差事几乎被他包揽,因为他总是提早来到后台。扮上戏后,他从不走东串西,胡说浪谝,而是静坐默思,反刍琢磨。有时上了饭桌,饭在面前,他却愣神想戏,再三催促,才动筷子。《聊斋》作者蒲翁有言:“性痴,则其志敏;故书痴者文必工,艺痴者技必良。”王氏弟子全巧民认为“这几句话用于王老师最合适”,我亦赞同其说。我更以为,王氏不仅是“痴”,已经是典型的“大智若愚”了,据王氏之女福珍女士称,当年杨公愚社长亦有此说。他艺术上是那么大雅大气,极见成熟,但生活中却并不工于心计,老于世故。别人挤兑他,旁观者愤愤不平,他竟浑然不觉,相反却显出稚气童心,甚至以名演员、大师哥的身份与入科不久的小师弟们逮瞎门儿、捉迷藏,有时开玩笑吃了亏还哭鼻子诉委屈。他在舞台上是艺高人胆大,从来不怯场,啥场面都见过,但下了舞台却异常胆小,行为谨慎,常常夜戏散场回家,不是带师弟邓维民做伴儿,便是请有武功的师哥张恒易“保镖”,连范紫东先生1946年写《京兆画眉》都说:“天民胆小,适合演京兆夫人。”其实此时,他早已是蜚声剧坛的堂堂大演员,更是30出头的精壮小伙子。他事母至孝,极其温顺,每次离家去剧社或戏完回到家,都要先向其母致意问安,每月薪金也悉数呈交其母;抗日战争中日寇飞机轰炸西安,他随剧社去南郊观音庙村躲避,放心不下其母,随即租房接往;其母患病,他侍奉于侧,甚至擦屎倒尿洗裤子。其对师辈亦颇有心,孙仁玉先生的女儿孙明写道:“在父亲卧病时,王天民来探视,他坐在炕边不断拭泪,可见其感情之深了。”王氏显然非过河拆桥,寡情薄义,甚至见利忘恩、落井下石之辈。他在剧社任台柱主演长达25年以上,绝大多数优秀保留剧目都由他担纲领衔,演出的频繁辛苦可想而知,但他从不“搬扯拿乔”、误戏失场,甚至常常不得不带病演出;抗日战争中,因敌机袭扰,剧社收入锐减,他带头领取工资的半中之半;一次,“宁夏王”马鸿逵以十箱大烟土、一万现大洋及金戒指等诱其去宁夏,他不为所动,后随剧社去宁夏演出,马私下赠以重金,他如数上缴社方。所以,高培支社长多次赞叹:“王天民之于易俗社,真忠臣也!”古语云:“恻隐之心,人皆有之。”王氏亦不例外。著名花脸孙省国幼时,寒冬衣薄,他毅然脱下棉衣与之,并引荐其入社学艺;抗日战争中,他常常见到伤兵,即给钱物以示慰问;1967年他和女儿上街,遇见一讨饭哑人,他以仅有的三块钱济之,1972年他病危住院,正巧哑人路过医院门口,认出了他,不容分说,极其敏捷地将他从大门口背进病房。

在传艺授业方面,他不藏不掖,襟怀坦荡,真挚耐心,关爱有加。他早在青年时代,就把自己的成名作《柜中缘》教给了肖若兰。50年代初,他利用参加演出的空隙,把自己的拿手戏《少华山•烤火》教给了全巧民、王芷华,全巧民对此颇多感触,以为与有的所谓老师,找上门去都不肯教,还说“教给你我弄啥呀!”成鲜明对比。其时王氏已有病在身,仍坚持课徒,还时不时地用他仅有的一点零花钱,给娃娃或买些糖果,或买些瓜子,或从家里摘串葡萄,激发娃娃的学艺热情和学习兴趣,50年代中,易俗社去三原演出,招来几个“插班生”,有吴西民、刘爱玲、屈玉芳等,对于这等“白胎子”,谁都知道费事难教,还是憨厚的王天民接了手,一出《复汉图》的《闺情》,连续排了三组,分甲乙丙角轮流演,排演中娃娃困了、累了,他又是买些酸枣儿,安抚娃娃们,吴西民至今提起,依然感念不已。这种默默无闻,实打实地教“蒙学子”,自然要比教成熟演员困难得多,费劲得多,更比别人排好了戏,自己上去指手划脚一番,甚至连指手划脚都“节约”了,却挂上名字,摘了桃子,要光彩得多,高尚得多。这就是王天民,这就是“陕西梅兰芳”,果然戏德卓著,名下无虚。古语云:“以德服人者,心悦而诚服也。”王天民在人们心目中的纯真美好形象,正由此而赢得,且随着时光的推移,益显明丽高洁。

人常说,“好人一生平安”,我看也不尽然,充其量善良愿望而已,因为贤如王天民者,也有几桩颇不“平安”的事。

一次是30年代,西安一霸的叶新甫,以查户口为名,无理拘押了他,且故意置于牢房的尿桶旁,还逼他做出舞台上的笑脸。他自然不会顺从,结果禁闭数日,后经社方出面交涉,方才放出。究竟为什么呢?据知情者分析,叶好女色,亦好男色,有的男旦,就曾以女儿妆陪其吸食大烟,(1951年“镇反”时曾有揭露)估计叶对王氏亦有类似企图而未能如意,故挟嫌而报复。这可见王在大是大非面前的原则立场及蔑视权贵的人格力量,绝非庸俗之辈可及。

一次是1964年,传统戏突遭禁演,50周岁的王天民与一批老艺人、老编剧,以不能适应现代戏为由被迫退休。王氏1956年评工资时,经杨公愚社长坚持,定为“文艺六级”,月工资178元,但办退休手续时,不知根据哪条政策,仅给50%,月工资降至89元。王氏虽则为人宽厚,但这种莫名奇妙的不公正待遇,他岂能没有痛苦郁愤,只是缄默隐忍罢了。

一次是60年代的“文革”,个别“乖巧者”为了自己轻松痛快,竟睁着眼睛瞎说,对易俗社许多演职人员,诬以莫须有罪名,王氏亦在其内,从此思想负担加重,病情随之逐日加剧,后来连腰都直不起来,手里提个菜篮子几乎触地,雷震中有意搭讪逗趣儿:“天贵哥,就你这样子还能‘洞房里偷眼看奴的新郎’吗!”王只有苦笑而已。

1972年8月下旬某日入夜,王昏厥厕中,亲属急送医院抢救,住院期间,原西安市文化局谭评局长闻讯,曾前往探视。10月8日,他抱憾撒手人寰,葬于东郊田家湾。其时主持剧团工作的秦良武先生,迫于形势,不便开追悼会,还好心地变相开了小型“座谈会”以志哀,一代名伶就此草草而终,怅然!惜然!

,