秦朝是中国古代度量衡法制的初步形成时期。关于这一命题,已在有关文章中涉及。本文试图从研究法制史的角度来探讨秦朝的度量衡法制。

秦朝度量衡法制的起源

秦朝的度量衡法制起源于秦国的改革变法。春秋晚期到战国初期,有些国家的卿大夫在变革田亩制度的同时,尽力夺取国家政权。如晋国的六卿赵、魏、韩、知、范氏和中行氏瓜分晋国,接着进行经济改革,各自废除了“步百为亩”的井田制,代之以扩大的田亩和地税制。范氏和中行氏采用最小亩制,以160步为亩;知氏以180步为亩;韩氏、魏氏以200步为亩,而赵氏采用最大亩制,以240步为亩,并不征收地税。结果造成赵、韩、魏“三家分晋”的局面。齐国景公时,赋敛苛重,刑罚严酷,民不聊生。齐卿田氏用大的“家量”(十斗为一釜)借贷出去,而以小的“公量”(六斗四升为一釜)收回,邀买人心,争取群众,壮大势力。经过田氏世家两代人以“小斗进、大斗出”的办法取得平民的支持,终于夺取了齐国的政权,并以“家量”量制作为齐国的法定量制。战国时期,各诸侯国纷纷在自己的领地建立起度量衡制度并努力使其在自己的管辖区域内统一、通行。与其他诸侯国相比,秦国的政治、经济、文化比较落后。公元前361年,秦献公去世,秦孝公即位,继承献公的遗业,奋发图强。下令在国中求贤,征求“有能出奇计强秦者”。当年,卫鞅(公元前340年,鞅率秦军伐魏,以诈谋击溃之,魏求和割河西,鞅以战功受封於、商两地十五邑,号称“商君”)应秦孝公“求贤令”入秦。秦孝公六年(公元前356年)任命鞅为左庶长,实行第一次变法。建立户籍制,颁布治安法律,制定连坐法,轻罪用重刑;奖励军功;重农抑商,奖励耕织,特别奖励垦荒,为规范垦荒亩积,“商君之法,步过六尺者有罚”;焚烧儒家经典,禁止游说求官。这些法制措施出台以后,取得了明显成效。“道不拾遗,民不妄取,兵革大治”(《战国策·秦策一》)。由于变法初步成功,公元前352年商鞅因功由左庶长升为大良造,相当于中原各国相国兼将军的官职。

秦孝公十年(公元前350年)商鞅进行第二次变法,从经济和政治上深化改革。在经济上的重要举措是:“废井田,开阡陌”。就是把奴隶主国家所有土地上的纵横水渠、道路和界限去掉,废除井田制,允许私人开荒,土地可以自由买卖,按个人所占土地缴纳赋税,摧毁奴隶制生产关系,促进封建经济的发展。商鞅对农田面积作了新的规定。“六尺为步,步百为亩;秦田二百四十步为亩。”即把秦国原来井田制的100方步为亩改为240方步为亩,一亩的面积增大了一点四倍。商鞅以大亩制分授给无田耕种的平民,依然实行“百亩给一夫”的授田制度。从而扩大了耕地面积,使得人尽其力,地尽其利,提高了劳动生产率,减轻了农民赋税负担,有利于小农经济的发展。秦孝公十八年(公元前344年),商鞅监造了一升铜量:“商鞅铜方升”,左侧刻“大良造鞅,爰积十六尊(寸)五分尊(寸)壹为升”。意思就是说,铜方升为大良造商鞅监造颁发,容积立方寸为1升。现今经过精密测量,内口长12.4777厘米,宽6.9742厘米,深2.323厘米,重960克。计算容积为202.15立方厘米。并折合计算出商鞅量尺一尺长合23.19厘米。“商鞅铜方升”作为度量衡标准器,颁发到各地,为秦国推行统一的度量衡制度打下了基础。为第二次变法中的各项任务:废除贵族的井田制;迁都咸阳,修建宫殿和冀阙,开拓交通驿站,发展商业,流通物资;普遍推行县制,设置县一级官僚机构,建立俸禄制度;开始按户按人口征收军赋等改革任务,为强大秦国提供了坚实的保证。

秦昭王时的相国蔡泽高度评价商鞅在变法过程中统一度量衡的贡献:“夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕战,是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下,立威诸侯”。确实,商鞅统一度量衡为秦国的强盛和统一作出了贡献。

事实也证明,商鞅建立统一度量衡制度为后来秦始皇建立全国统一的度量衡法制奠定了基础。

秦朝的度量衡法制建设

公元前221年,秦始皇嬴政消灭了六国,建立了我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。为了维护封建地主阶级的利益,巩固国家政权的统治,秦始皇在政治、经济和文化思想等方面进行了一系列重大改革。如中央和地方行政建制的整顿;度量衡、货币、文字的统一;对奴隶主残余势力的镇压等。当时,各国的度量衡单位制各不相同,不仅度量衡单位名称不同,进位和单位量值也不相同。以量器来说,秦国以升、斗、桶(斛)为单位;齐国以升、豆、钅和、區、釜、锺为单位;魏国以半斗、斗、锺为单位。当时各国俸禄计算单位也都是不同的。卫国用“盆”,有千盆、五百盆等等级。齐、魏等国用“锺”,有“食禄千锺”。秦国用“石(dàn,古书中读shi)、斗”,大体上以五十石为一个级,所以秦国有五十石、一百石以至五百石、六百石以上俸禄的官职;秦国最小的官吏也还有“斗食”的,“斗食”就是“岁俸不满百石,计日而食一斗二升”。燕国有三百石以上俸禄的官职。楚国用“担”来计算,有“禄万担”的。鉴于使用中的度量衡单位制十分混乱,严重影响政令的贯彻实施。秦始皇在重大改革中,首先把商鞅在秦国创立的度量衡制度,在辽阔的大秦疆域内贯彻实施。为建立统一的赋税制和推行官吏的俸禄制度,为确立官吏年终考绩的“上计”制度(中央官吏和地方首长年终向国君述职,报告:境内仓库存粮、壮男壮女老弱人口、官吏学士、教师演艺者、靠谋利为生者、马牛饲料、禾秆等十三数)创造了前提条件。

(一)秦朝度量衡法制的主要形式

秦朝的法律形式主要有律、令(制、诏)、式、法律问答、廷行事、程、课等。秦朝度量衡法制的形式主要是诏、律、法律问答。“诏”就是铸、刻在度量衡器具上的统一度量衡诏书;有关度量衡律和法律问答在《睡虎地秦墓竹简》中可找到相关的条文。

1.诏

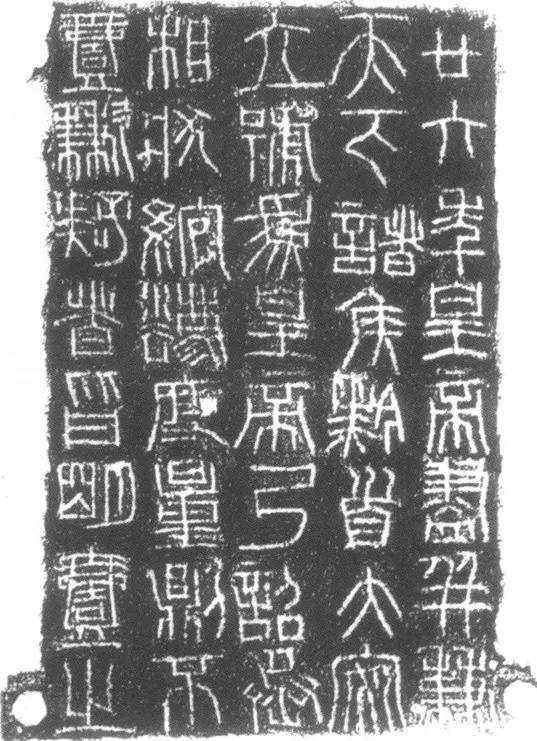

秦始皇统一度量衡的诏书(40字):“廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾,法度量,则不壹,歉疑者,皆明壹之”。其大意为:“秦始皇二十六年(公元前221年)统一了天下,百姓安宁,立皇帝称号,下诏书给丞相隗状和王绾,制定度量衡法律制度,其不合法定的,都必须明确统一起来”。史学家认为,以皇帝的诏令为国家最基本的法律渊源,这是从秦朝开始确立的一直贯穿在我国封建法制的一个基本特征。秦始皇为了提高皇帝的权威,巩固封建国家的统一和加强对农民的统治,发动了多次声势显赫、规模庞大的出巡活动。沿途立了许多刻石、刻词,宣扬封建专制主义理论和宣传国家统一的优越性,宣布要严格实行“法治”。与此同时,把统一度量衡诏书铸、刻在度量衡器具上颁发到全国各地官府保存使用。近年发现当时还颁发有秦始皇统一度量衡的大字诏版(约30厘米×65厘米),推测是悬之国门或布之郡县。这一举措较之“出巡、刻石”,产生了更大的威慑、宣扬、颁行实施效果。

秦二世继帝位后也在权、量器上加刻了重申统一度量衡的诏书(60个字),文曰:“元年制,诏丞相斯、去疾,法度量,尽始皇帝为之,皆有刻辞焉。今袭号,而刻辞不称始皇帝,其于久远也,如后嗣为之者,不称成功盛德,刻此诏,故刻左,使勿疑。”。大意是:“秦二世元年(公元前209年),下诏左丞相李斯、右丞相冯去疾,统一度量衡是始皇帝制,后嗣者只是继续奉行,不敢自称有功德。现在把这个诏书刻左边,使不致有疑义。”因此,现藏秦权、秦量实物中有11例刻了秦二世的诏书。秦始皇统一度量衡,距今已历2200多年的沧桑岁月,至今还遗存有50多件秦权和18件秦量实物(清代以来二三十种名家著录中有与实物不重复的秦权资料27件、秦量资料9件)完好地保存下来。从新中国成立以来出土的秦权、秦量的分布:除今陕西、甘肃等秦国故地以外,在今山东的齐国故地、江苏的楚国故地、河南的韩国故地、山西的赵国故地、河北的燕国故地、辽宁赤峰、敖汉旗燕长城线以北100多里的吉林奈曼旗沙巴营子故城遗址都有出土。足可见证,秦始皇统一度量衡诏令威震天下。

2.律、法律问答

秦朝度量衡法制形式中的律和法律问答详见《睡虎地秦墓竹简》中有关记载。1975年在湖北云梦县发现的《睡虎地秦墓竹简》(共计1155支),内容极为丰富,涉及法律内容的有《秦律十八种》、《效律》、《秦律杂抄》、《法律问答》、《封诊式》、《为吏之道》等6种。其中,《工律》、《效律》、《法律问答》等记载了度量衡法律制度。根据对其内容的考查,所记年代为战国晚期和秦始皇(二十年到三十年)时期。会稽南海石刻《颂秦德》记;“秦圣临国,始定刑名,显陈旧章。”就是说,秦始皇亲政,尊崇刑名之学,郑重宣布继承秦国以往的法律制度。因此,《睡虎地秦墓竹简》中有关度量衡的法律制度,完全由秦朝承传适用。

(二)秦朝度量衡法制的主要内容

1.度量衡单位制的法律制度

为保证度量衡单位的统一,秦朝建立了度量衡单位的法律制度,制造、颁发法定的度量衡标准器。而秦朝的度量衡单位法律制度主要体现在刻有始皇诏书的秦权、秦量等度量衡器实物上。据统计,流传至今刻有始皇诏书的秦权、秦量60多件。此外,见于清代以来名家著录(不与实物重复)的秦权、秦量30多件。从中可求得:秦朝的衡制有石(120斤)、鈞(30斤)、斤(16两)、两(24铢)、铢单位;容量制有甬(桶)、斗、升十进制单位;尺度制,虽然至今未见有秦朝的“尺”,推想当时用木质或骨质的尺,很难保存2000多年。但是,从法律文书中,可以找到秦朝法定的长度尺、寸十进制单位。《竹简·法律问答》记:“甲盗牛,盗牛时高六尺,繫一岁,复丈,高六尺七寸,问甲何论?完城旦。”通过对秦权、秦量实测计算得到:秦朝每尺长度量值合23.1厘米,每升容量量值合200毫升;每斤重量量值合250克。

2.度量衡器具制造的法律制度

战国·秦制造的权器和量器上所刻的铭文内容一般都标明制作年代,本身的重量量值数或容量量值数,使用地名。少数有监造、铸造者官职、姓名。秦权、秦量上都刻、铸了“诏书”,所以不再有其他文字。例外的有:4个权上刻“八斤”,4个权上刻“十六斤”,刻“廿斤”、“廿四斤”的各一个。高奴禾石权上刻“禾石”和“高奴石”,一个小砝码上刻“咸阳亭半两”。3个权上分别刻“美阳”、“旬邑”、“大騩”地名。

琅邪刻石记:“器械一量,同书文字”。《秦简·工律》记:“为器同物者,其大小、短长,广亦必等”,为“器械一量”作了确切的注释。工律是关于官营手工业的法律。要求制作某同一类型的物件,其外形尺寸必须等同。这段文字虽表述得比较简单,但对于度量衡器制造的法律来说,除外观指标,更重要的是,要求尺子的长度、量器的容量、权的质(重)量准确一致。现从以下各点证实秦权、秦量是依法制造的。

(1)秦权、秦量是经过精心工艺设计,成批量手工制作的。秦权半圆球体,桥式纽,一般底径大于权体高度,使摆放平稳;秦量椭圆形敞口,平底有柄,盛量使用方便。权、量器除大型石权(120斤)用铁质外,都用青铜。另外有陶权4个、陶量5件。

(2)《效律》:“公器不久(记)刻者,官啬夫貲一盾”。故秦权、量上都铸、刻、印“诏文”。诏书文字按规定都用秦官方标准小篆。40个字匀称排列在权、量素面上。大型铁权是用现成的铜诏版,镶嵌其上。陶量上的诏文是用10个木戳(4个字)印在陶量泥坯上,烧制而成。有9个铜权刻两诏,其中2个是补刻二世诏的,有7个是两诏同时刻的。

(3)权和量器的单位系列

秦权分为3种单位系列:

①30斤(一钧)、60斤(二钧、半石)、90斤(三钧)、120斤(石);

②1斤、8斤、16斤、24斤;

③铢、两(24铢)、斤(16两)、5斤、10斤、15斤、20斤。

铜量的单位系列:升、1/4斗、1/3斗、1/2斗(半斗)、1斗。

陶量的单位系列:半斗、1斗、1斛6斗。

3.度量衡器具检定的法律制度

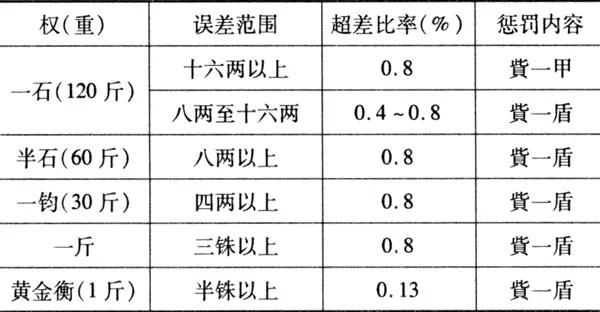

为了保证“器械一量”,除制造了大量有统一量值的度量衡器具发放到全国各地外,秦朝还为度量衡器具制定了严格的检定制度。地方官府设有专职的校正工匠,每年校正一次正在使用中的度量衡器具。各地用于校正各种度量衡器具的参照物,是中央统一颁发的标准器。《吕氏春秋·仲春纪》云:“仲春之月……日夜分,则同度量,钧衡石,角斗桶,正权概。”《仲秋纪》又云“仲秋之月……日夜分,则一度量,平权衡,齐斗甬。”这说明秦国就已经注意选择在气温、湿度皆适中的仲春、仲秋两个时段进行检定,以保证检定的准确性,而秦朝沿用秦国的检定制度,应当也在仲春和仲秋进行检定。“高奴铜权”上有三个时代的刻铭,说明在秦始皇统一前后,度量衡的检定从未间断,对统一量值的管理是十分严格的。秦律竹简《工律》规定:“县及工室听官为正衡石赢(累)、斗用(桶)、升,毋过岁壶<壹>。有工者勿为正。(假)试即正”。大意是:“在县和工室使用的度量衡器,要由官府来校正,至少每年校正一次。如果自设有专门的检定人员,则不必再送到官府校正。所有的度量衡器具,在投入使用前都必须先经过校正。”而《效律》中,明确规定了地方官府中主管物资的部门的度量衡器具量值不准确的处罚尺度,而且具体指出了处罚的对象,也就是责任人——官啬夫,即地方各级各类官府的长官。因此,地方长官必须严格、认真地执行度量衡法制,一旦在其所管理或职责的范围内,发现有不符合量值标准的度量衡器具,即给予其处罚。《效律》:“斗不正,半升以上,貲(zī)一甲;不盈半升到少半升,貲一盾。半石不正,八两以上;钧不正,四两以上;斤不正,三朱(铢)以上;半斗不正,少半升以上;参不正,六分升一以上;升不正,廿分升一以上;黄金衡羸(累)不正,半朱(铢)以上,貲各一盾。这一罚则规定得比较详细,为了便于查对,如表1、表2所示。表中有貲(zī)字,注解为“罚钱”。“貲”是秦律中一种较轻的邢种。运用于以经济制裁手段,惩治一般失职和违法行为。“貲一甲”并非是罚一副盔甲,而是罚相当于一副盔甲的钱数。

表1 秦权误差范围概览

表2 秦量误差范围概览

4.度量衡器具管理的法律制度《内史杂》规定:“有实官县料者,各有衡石羸(累)、斗甬(桶),期 。计其官,毋叚(假)百姓。不用者,正之如用者。”大意为:“贮藏谷物的官府需要进行称量的,都应备有衡石的权、斗桶,以足够使用为度。这些器具应在官府中备用,不要借给百姓。暂时不用的器具也要和使用的一样校正准确。《法律答问》中有一则丢失砝码的责任问题的答问。“亡久书、符券、公玺、衡赢(累),已坐以论当除不当?不当。”意思是:丢失了记书、符券、官印、衡器的砝码,已受过论处,后来自己找到所丢失的东西.应否免除所论的罪?回答不应免除。

秦朝度量衡法律制度对后世的影响

首先,汉承秦制,作为中国度量衡制度发展成熟的重要阶段的汉代,度量衡法律制度基本上沿袭了秦朝度量衡法律制度的内容。西汉末年律历学家刘歆著《审度》、《嘉量》、《衡权》各篇(录入《汉书律历志》)。既是汉代度量衡制度的实录,又是秦代度量衡制度的补记。汉代更多的是在度量衡理论的系统性方面作出了贡献。

秦始皇统一度量衡诏版

其次,汉以后各个时期受秦制影响也很深。三国至明清,中国度量衡的发展表现出了度量衡制度的统一与混乱交替出现,度量衡理论有所发展、度量衡科学研究引人注目、度量衡制作技术不断改进等特点。所以,这个时期是中国度量衡的变动和发展时期,虽然单位的大小和名称有很大的变化,但基本模式大致相同,仍然沿袭了秦朝度量衡法律制度,各个朝代的度量衡法律中都包括了关于度量衡器具检定、度量衡器具制造等方面的法律责任。例如,《唐律疏议》第十篇《杂律门》有两条关于处置制造使用度量衡器违法行为的法律条文:“第一条 校斛斗秤度。诸校斛斗秤度不平,杖七十,监校者不觉,减一等,知情与同罪。”“第二条 私作斛斗秤度。一款 诸私作斛斗秤度不平,而在市执用者,笞五十,因有增减者,计所增减准盗论。二款 即用斛斗秤度出入官物而不平,令有增减者,坐赃论,入己者以盗论;其在市用斛斗秤度虽平,而不经官司印者,笞四十。”《大明律》中也有“私造斛斗秤尺”条,规定“凡私造斛斗秤尺不平,在市行使,及将官降斛斗秤尺,作弊增减者,杖六十,工匠同罪。”《大明律》还规定“其在市行使斛斗秤尺虽平,而不经官私较勘印烙者,笞四十。”

最后,即使在现代的计量法律制度中,虽然为了适应现代计量的需要已经有很大的变化,但是从其体例上看也包括了类似秦朝度量衡法制的度量衡单位制度、度量衡器具制造制度、检定制度、管理制度等内容。可见,秦朝度量衡法律制度对后世影响深远。

本文承《中国计量》杂志邱隆老师指导并审核,特敬致谢忱!

链接:

精美的度量衡标准器——新莽铜嘉量

度量衡故事:古人力气有多大!

新中国颁布的第一批计量检定规程

国家计量检定规程的变迁

度量衡的经典著作《汉书·律历志》

丈量世界的人体之尺

浅说古代计时文化

END