文/砍山樵夫

一、疑惑

《曹刿论战》一文,上中学语文课时大家都学过、背过,也算是名篇。

全文不长,不妨再温习一下。

十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。

问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未徧,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

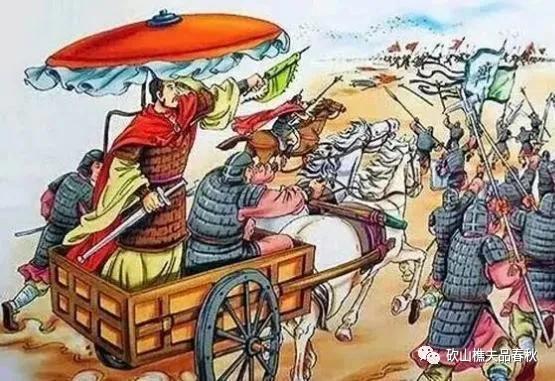

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之,夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

该文选自《左传·庄公十年》,事情发生在鲁庄公十年,即公元前684年。

这是一个草根逆袭的故事,是一个以弱胜强的故事,是一个出奇制胜的故事,很有故事感和节奏感,可读性很强。“肉食者鄙,未能远谋。”一句读来很是提气,毕竟我等都是和曹刿一般吃不起肉的草根,对大腹便便的“肉食者”难免有一些羡慕嫉妒恨。

此文也被选入《古文观止》,吴楚材点评曰:“肉食者鄙,未能远谋”,骂尽谋国偾事一流人,真千古笑柄。未战考君德,方战养士气,既战察敌情,步步精详,着着奇妙,此乃所谓远谋也。左氏推论始末,复备参差错综之观。

上学时语文老师大概也是按吴楚材这个点评思路解读的。

不知道你们上学时都读懂了吗?反正我当时有点懵懵懂懂没太懂。

疑问有三:

一是曹刿一个草根,怎么就能轻易见到鲁国国君鲁庄公?

二是曹刿和鲁庄公热烈讨论的三个理由,和“可以一战”有一毛钱关系吗?

三是前两次击鼓之时,齐军为何没有进攻,非要等到鲁军击鼓才攻击?

这三个疑问不知道你们有没有同感?不知道你们的语文老师是否给你们进行了合理的解释?

反正我的语文老师没给我们解释这些,当然我当时也没向老师询问,那时候那有胆量质疑老师的权威呢。

二、释疑

最近,再读《左传》,对上述三个疑问才略有所解。

1、曹刿一个草根,为何能轻易见到鲁国国君鲁庄公?

“乡人”可不是乡下人的意思,恰恰相反,“乡人”是城里人,是“国人”。周代实行国野乡遂制度,鲁国有三郊、 三遂, “郊”即“乡”。居住在国都和近郊乡的人,称为国人,可以参军打仗,参与国家事务。住在野和遂的居民,称野人,不能当兵,只能供应粮草,也不能参与国家事务。

我在《中国古代有“民主”吗?请看春秋时期的“国人”大会》一文中曾论述过“国人”的权利,国人是由以“士”为主体的自由民组成,享有广泛的权利,有参与议论国事的权利,甚至对国君废立、贵族争端仲裁等有相当的权利,对诸侯国政治具有重要的影响,是春秋各国政治的基石。当时鲁国等国有类似贵族民主制,作为“国人”的曹刿,有参政议政的权利,能见到鲁庄公并与之论战也就不足为奇了。

2、曹刿和鲁庄公热烈讨论的三个理由,和“可以一战”有一毛钱关系吗?

兵临城下,大敌当前,曹刿和鲁庄公不谈论将帅的智谋、战车的多寡、兵士的操练、兵器的坚利,却讨论起“衣食所安”、“牺牲玉帛”、“小大之狱”等大而无当的迂阔之词,和“可以一战”虽不能说没一毛钱关系,却远非当务之急。

曹刿否定了惠、信,强调“忠”对战争胜负的重要性。虽然司法公正很重要,让公平正义在每一个案件中得到体现很重要,但凭此就可以一战了吗?惠、信、忠,这些都是一个国家不可废弃的软实力,但是战争靠的主要还是硬实力,这些事情根本不足以证明鲁国能取得眼前这场战斗的胜利,不过是迂阔之论耳。当然,如果你要刻意拔高,说鲁庄公这是忠于职守,全心全意为人民服务,上下同欲者胜,也未尝不可。毕竟,“天时不如地利,地利不如人和。”

3、前两次击鼓之时,齐军为何没有进攻,非要等到鲁军击鼓才攻击?

春秋时期能参与战争的都是贵族,贵族有贵族必须遵守的礼节,也就使战争有了底线。一般是交战双方约好时间、地点,摆好阵型,然后一同击鼓战车对冲进攻,被冲垮的一方认输撤出战斗,交战结束。以打服对方为目的,不以歼灭对方的有生力量为目标,具有较强的贵族竞技色彩。当时的贵族战争,强调“守正”,光明正大的正面对抗才是贵族精神,反对“出奇”,突袭埋伏之类的阴谋诡计是遭人唾弃的。

长勺之战的半年前,齐军在干时曾把来犯的鲁军打得落花流水,估计齐军这时有点自大,小瞧鲁军。长勺之战时,齐军两次击鼓,鲁军又毫无反应没有击鼓,齐军只好按兵不动,估计可能认为鲁军怯战,放松了警惕。齐军第三次击鼓时,没想到鲁国这个老实人竟然耍起了流氓,鲁军击鼓应战了,放松警惕的齐军士气正旺的鲁军一下冲垮了,大败而去。

总结获胜经验时,曹刿以对“勇气”的强调来解释,一鼓作气,再而衰,三而竭,虽然有一定道理,却总给人一种胜之不武的感觉。曹刿的战法其实是破坏战争规则的作弊行为,是靠作弊取胜的,虽得一时之利,但对于鲁国这个长期秉持周礼治国的国家来说,对其国家信誉的软实力无疑是一次损失。

三、后续

长勺之战后,曹刿受到鲁庄公的赏识,被拜为将军。

《史记·刺客列传》记载:“曹沫者,鲁人也,以勇力事鲁庄公。庄公好力。曹沫为鲁将,与齐战,三败北。鲁庄公惧,乃献遂邑之地以和。犹复以为将。”这里的曹沫就是曹刿。

就是说长勺之战后的三年里,曹刿率军又和齐国进行过三次战争,却三战三败,丧地千里。

可见作弊可以胜一时,却不可长久。难怪在司马迁看来,曹刿只是一个有勇无谋的勇夫,以勇力事鲁庄公。

曹刿在史书上再次回到公众视野的是在柯之盟。曹刿三战三败之后,鲁国割地求和,齐鲁双方在柯地会盟。会盟之日,曹刿手持匕首威胁齐桓公归还所侵占的鲁地,齐桓公只得答应他的要求,曹刿三战所失之地尽复归于鲁国。

曹刿在战场上失去的东西,靠一把匕首在谈判桌上竟然要了回来,一时天下震动惊骇,被司马迁列入《史记·刺客列传》之首,传名后世。

但是,和长勺之战一样,曹刿在柯之盟再一次成为了规则破坏者,再一次靠作弊靠榨取鲁国的软实力取得一时之利。

反观齐国,齐桓公恼怒之下想要毁约,毕竟被胁迫之下签署的盟约毁了也不会有人非议。但管仲说:“不可。夫贪小利以自快,弃信于诸侯,矢天下之援,不如与之。”

管仲与曹刿、齐国与鲁国,高下立判。

在管仲眼里,曹刿的所作所为,不过是“贪小利以自快,弃信于诸侯,矢天下之援”的自毁之举,管仲因势利导,使得齐国重信守诺的形象深入人心。

人类的思维、行为方式可以分为两大类,一类是功利主义思维,只看结果的利弊得失,为达目的可不择手段,曹刿的行为可归为功利主义;另一类是伦理主义,不仅看结果的利弊得失,也要看手段的正当如否,有所为有所不为,不通过不当的手段获利是其底线,管仲的行为可归为伦理主义。

齐鲁两国本是并驾齐驱的东方两大国,实力原在伯仲之间,且各有所长。齐国有鱼盐之利,国力稍强;鲁国以周礼治国,自带光环。如果能扬长避短,鲁与齐未必不可一争。

齐国在管仲的带领下,一方面修内政增强硬实力,一方面尊王攘夷增强软实力,终成春秋首霸,九合诸侯,一匡天下。反观鲁国,不仅内政不修,在原本占优的软实力方面,也一再自毁长城,终成二流国家。

曹刿之失,不可不察。

,