徐宏祖出生的时候,是万历十五年。在那个年头,要想出人头地,青史留名,只有一条路——考试。徐宏祖不想考试,不想出人头地,不想青史留名,他只想玩。不扔沙包,不滚铁环,四处转悠,遇山就爬,遇河就下,人极小,胆极大。他极其讨厌考试,长大后,让他去考科举,死都不去。这号人的下场(按照正常剧情),被拉回家打一半死不活,绝无幸免。然而徐宏祖父母非但没有打他,还告诉他,你要想玩,就玩吧,做自己喜欢做的事情就行。

于是,家境并不十分富裕的徐宏祖,穿着俭朴的衣服,没有随从,没有护卫,带着干粮,独自前往名山大川,风餐露宿,不怕吃苦,不怕挨饿,一年只回一次家,只为攀登。从俗世的角度,徐宏祖是个怪人,这人不考功名,不求做官,不成家立业,按很多人的说法,是毁了。我知道,很多人还会说,这种生活荒谬,是不符合常规的,是不正常的,是缺根弦的,是精神有问题的。我认为,说这些话的人,是吃饱了撑的。人只活一辈子,如何生活,都是自己的事,自己这辈子浑浑噩噩没活好,厚着脸皮还来指责别人,有多远,滚多远。

在旅行过程中,他还记笔记,每天的经历,他都详细记录下来,鉴于他本人除姓名外,还有个号,叫霞客(不是侠客,虽然他比绝大多数侠客的经历要传奇的多),所以他的这本笔记,就被称为《徐霞客游记》。这本书记载了祖国山川的详细情况,涉及地理、水利、地貌等情况,被誉为十七世纪最伟大的地理学著作,翻译成几十国语言,流传世界。

讲述这人的故事,只想探讨一个问题,他为何要这样做?

没有资助,没有承认(至少生前没有),没有利益,没有前途,放弃一切,用一生时间,只为了游历?

其实这个世上很多事,本不需要理由。正如徐霞客临终前所说的那句话:“汉代的张骞,唐代的玄奘,元代的耶律楚材,他们都曾游历天下,然而,他们都是接受了皇帝的命令,受命前往四方。”“我只是个平民,没有受命,只是穿着布衣,拿着拐杖,穿着草鞋,凭借自己,游历天下,故虽死,无憾。”

我想说的,就是我想通过徐霞客所表达的,足以藐视所有王侯将相,最完美的结束语:成功只有一个——按照自己的方式,去度过人生。(摘自当年明月《明朝那些事儿大结局》,有改动。)

1979年,石悦生于湖北武汉,父母工作忙,常把他一个人丢在家里,在那个没有互联网与电子游戏的时代,他唯一的消遣就是看书。不过和别的孩子不同的是,石悦不喜欢那些花花绿绿的小人书,他喜欢看厚重的历史。别人眼中枯燥无味的历史故事,他看得兴趣盎然。10岁以后,石悦已经能看文言文的《史记》与《二十四史》,以及很多艰深晦涩的历史文献著作,正史读完了,就读野史、翻传记。看历史甚至成了他减压的方式,学习累了倦了,就抄起一本史书,在荡气回肠的前朝往事中放松一下,偷来浮世半日闲。

大学毕业后,他以出色的成绩考为公务员。有了这份四平八稳的工作,他的生活很平静,每天按部就班的工作,但因独处异乡,又没什么朋友,晩上回来便靠上网打发时间。有一天,石悦逛到一个论坛,里面有个“煮酒论史”版块,特别对他胃口,看着看着,他想到:我也可以写啊!这个念头一起,石悦内心的创作欲望再也无法遏制,他最喜欢研究明史,便以“当年明月”的笔名开了个《明朝的那些事儿-历史应该可以写得好看》的帖子。

石悦以每天两千字的速度更文,下班后拒绝任何应酬,一个人步行回住处。路上构思,到家就拉开架势写作,因为要斟词酌句、布局谋篇,他常常写到深夜,两眼充满血丝,精神却十分亢奋。

石悦的历史功底十分扎实,文笔生动诙谐,他的文章立于客观史实,却又别有风味,他对帝王心术、官场沉浮、名人雅士、经济文化无不涉猎,将三百多年的明朝风云付于笑谈中。这种新颖生动的网络语言颠覆了人们对历史的印象,原来,历史并不是刻板与枯燥,历史也可以很好看。(来源知乎,作者:浮世人物志。)

徐霞客的“行万里路,写百万字”便是当年明月的“读万卷书,写百万字。”当年明月之所以以徐霞客结局,其实也是作者自况,那便是“按自己(喜欢)的方式,去度过一生。”

珠玉在前,小编说说我的读书生涯。虽然我跟明月的差距宛如萤虫之于皓月,但是烛微之光,也能照人,供大家一乐。

小编也出生在1979年,与明月同龄。明月10岁能看文言文的《史记》,小编十岁也能看文言文的《杨家将》,还是竖排版的。虽然绝大多数字都认不全,但是也能看出个大概意思。我生活在一个偏远小县城,又是农家子弟,文气很弱,唯一能够接触到的就是租书摊,五毛一本。那时候的五毛钱对我而言可是一笔巨款,不是经常会有。偶尔有了,舍不得买方便面吃(一袋方便面五毛钱),跑去租书。但是书摊也没啥好书,大多数为武侠小说和言情小说。武侠小说也没有金古梁温,而是一些乱七八糟的卧龙生柳残阳等等(并无贬低两位武侠宗师的意思,后来才知道这些书都是盗版书,根本不是两位大佬写的)。冯唐曾经说,他在读大学时候,就靠写盗版武侠小说挣钱给女友买裙子穿。估计我那时候看的就是冯唐写的盗版书。由于读书太多,加上不识时务,同学们亲切的称呼我为“老孔”,孔即孔乙己的孔。

我为什么这么喜欢读书?孟子曰,岂吾所好哉?不得已也。看书枯燥无味,呆若木鸡,没有交际,百无聊赖,事实上没有一个人喜欢宛若苦行僧一样埋头读书。古人对读书有个美好愿景,便是“红袖添香夜读书”。但一个连蜡烛都买不起住出租屋需要凿壁见光的穷酸那个红袖愿意给你添香?即使愿意添,请问你有香吗?所以古人又说,“穷文富武”。读书是成本最小的提升自己素质或者说消遣时间的娱乐项目,没有之一。交朋友需要花钱,吃吃喝喝需要花钱,维持人际关系需要花钱,相比这些开销,读书的开销简直不值一提。买上一本书,侧卧南窗之下,凉风习习,诚为人生一大乐事。

当年明月刚参加工作的时候,领导评价“很一般”,一个人寂寞无聊,读书写字成为唯一的消遣。鲁迅在北京干公务员的时候,境况跟当年明月差不多,一个人住在绍兴会馆,没有朋友,即使有几个,也不常来。百无聊赖,便靠抄古碑打发时间。我看过好多人的自叙,成名的或者不成名的,他们之所以读书写字,唯一的动力便是:寂寞无聊,不读书写字打发不了漫长幽远的时光。诚如鲁迅所言:有病不求药,无聊才读书。当然我也感同身受。

写作是痛苦的修行,更痛苦的在于,孤身一人在写作。既没有“红颜”陪伴,也没有同道交流。这种孤独和寂寞的煎熬,只有经历过的人才会懂。还有就是,会被身边人指指点点。当面明月是幸运的,他火了,成功了,人以文畅。还有千千万万人跟他一样努力,一样孤独寂寞的读书写字,可是没火,是个生活中的失败者,过得凄惨无比。这时候拿“用自己的方式,去度过一生”给自己打气,就毫无说服力。你都过成这副怂样了,还死鸭子嘴硬。你用自己的方式过得幸福吗,快乐吗,值得吗?

徐霞客一生游历,几经生死,孤独而寂寞,比唐玄奘还孤独寂寞。唐玄奘起码还有同行交流,在学术上取得了巨大成功,得到了李世民和李治两代帝王的亲切关怀,可谓倍极殊荣。徐霞客一生得到了什么?只得到了“亲身的旅游体验”。跟许多人读书写字一样,或者文运不畅,或者才气不佳,最终一事无成,过得很悲催。当年明月曾经跟人分享他的成功心得:比我努力的人,没我有才。比我有才的人,没我能熬。

一个熬字,痛彻心扉。

事实上人生天地间,不论做什么事,无非一个“熬”字。多年的媳妇熬成婆,多天的海水熬成盐。但是并非“熬”了,便能守得云开见月明。熬有两种结局,或者熬成了,或者没熬成。当年明月熬成了,绝大多数人没熬成。

但是不管熬成熬不成,该熬还得熬,因为别无选择。当年明月最初下笔写字的时候,并不会知道自己能成。但是不写字,他也没事干,想找个一起喝酒撸串都没有。

这都是命。

徐霞客选择了游历大江大河,当面明月选择了埋头码字,这些都是“自己喜欢的生活方式”。我们每个人都有自己喜欢的生活方式,按照自己喜欢的方式去生活,即使一辈子像徐霞客一样“碌碌无成”,也算不枉此生。这就是当年明月选择用徐霞客作为《明朝那些事儿》结局的缘由。

“当年明月”这个笔名出自宋代词人晏几道名作《临江仙》:

梦后楼台高锁。酒醒帘幕低垂。去年春恨却来时。落花人独立,微雨燕双飞。

记得小苹初见。两重心字罗衣。琵琶弦上说相思。当时明月在,曾照彩云归。

据天涯网友爆料,当年明月开帖时“刚吹了女朋友”(不知真假,但他当时的确没结婚。)。如果此料属实,结合晏几道这首词,那么“当年明月”这个笔名的来历便清晰可见了。

“梦后楼台高锁。酒醒帘幕低垂。”当年明月开帖时间为2006年3月10日,刚过完年不久(3月1日为二月初二,龙抬头)。节日气氛余烬未消,当年明月独自一人,身在异乡为异客,喝点空肚酒,睡醒了,发现夜幕低垂,天地间万籁俱寂。

“去年春恨却来时”,往事涌上心头,欲语无言。

“落花人独立,微雨燕双飞。”一个人寂寞的站在窗前远眺,看到两只燕子出双入对,更添新愁。

“记得小苹初见。两重心字罗衣。琵琶弦上说相思。”想起跟前女友最初相见,花前月下,海誓山盟,一腔相思无处诉。

“当时明月在,曾照彩云归。”佳人虽然不在,但当年明月还在,往事如云,随风飘散,又是一年好景色。

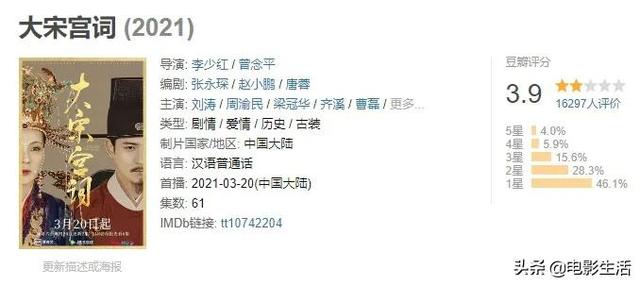

读《明朝那些事儿》,历史不再是尘封的往事。一本有灵魂的书,讲述一个有灵魂的朝代。当年明月全新勘校,修正改进近百处,原价336,现价只需231。趣得彻底,真得感人,值得拥有。

,