农业合作化是怎么来的?由于受长期历史虚无主义的影响,在很多人的认知里头,认为那是政治运动的结果,合作化不增产,效率低下,是一种落后的生产方式,只有一家一户的单干才符合农业发展规律,调动人的积极性,提高粮食产量,让人吃饱饭。

这是不符合历史事实和历史逻辑的,从逻辑上说,无论是农民,还是政府,都是以增产为目的,怎么会选择一种不增产的生产方式?从道理上讲不过去。

农业合作化完全是历史的发展产物,它的产生与发展,符合历史的发展规律。

从我的家乡合作化的历程看,就会比较清晰地看到这一历史的脉络。

我的家乡处于胶东地区,行政区划曾经属于藏马县和胶南县,家乡的合作化可以追溯到新中国成立以前的解放战争时期。

那个时候的山东解放区开始进行土地革命,“耕者有其田”,进行一家一户式的小农经济生产方式。由于家庭生产资料单薄,很难扩大再生产,甚至连简单的再生产也难以维持。加上自然灾害严重,以及山东正在进行激烈的自卫战争,许多青壮年有的参军,有的出夫支前,家属和烈军属的代耕及鳏寡孤独的照顾任务繁重。当时有很多缺耕畜、少农具的农民,为了解决劳力不足的问题,自愿合伙喂牲口,搭伙耕作,合作化形式有了萌芽。

1948年春,胶南县王戈庄区李家石桥村陈济亮,组织3户农民,办起了胶南第一个搿犋组(变工组),全组实行土地户有,农时搿犋变工互助,抢耕抢种,解决了单家独户耕畜农具不足的困难。搿犋的意思,就是畜力互助,引伸为互通有无,互帮互助。由于搭伙耕种,不误农时,采用搿犋组这种生产方式的家庭连年丰收。县里及时将这一经验进行总结推广,得到了广泛的认同。

新中国成立前后,藏马、胶南两县遭受了严重的自然灾害,旱、涝、虫、台风交相侵袭,传染病流行,粮食欠收,好的地方粮食收成达6成,差的地方2-3成,冬天不少人家断粮。中共胶东区党委积极领导各地进行生产自救,下发了《关于检查贯彻生产节约救灾备荒的指示》,其中鼓励采用的方法包括包耕组、邻亲互助、变工互助、固定代耕,实现劳动力、工具、土地的合理搭配,成功地渡过灾荒。

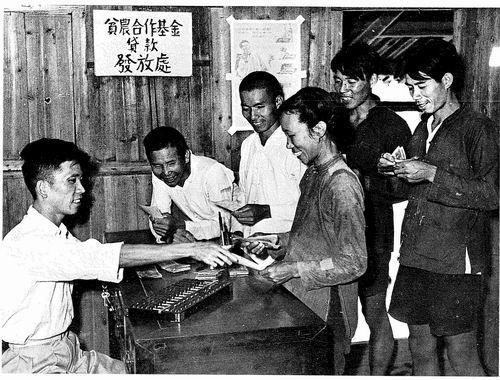

1950年10月,藏马、胶南两县完成了土地革命,实现了地权的确定和土地证的颁发,真正千百年来梦寐以求的“耕者有其田”。农民的生产积极性空前高涨,他们在生产中结成临时性的搿犋变工组,进行劳动协作,到1950年底,胶南全县共组织搿犋变工组50410户,占比为73%,对抵御灾害,促进粮食增产,发挥了重要作用。

1951年,藏马、胶南两县在原来临时性的搿犋变工组劳动组织的基础上,积极引导成立新的合作组织:互助组、农业社和渔业社等,合作形式从松散转变为固定合作。1951年9月,中央召开第一次农业互助合作会议,制定《中共中央关于农业互助合作的决议(草案)》。为了贯彻中央指示,胶南县委到烟台东村张立栋变工组进行试点,把临时性的搿犋互助组改为长年互助组,长年记工算账,大小活一起干,互助组采用三大政策,即“劳力按效率评定工分,男女同工同酬;牲畜私养公用,按大小强弱评定工分;农具私有公用,公修贴成色”;采用三大原则,即“自愿互助,等价交换,民主理事。”1951年,两县粮食产量达到或超过战前水平。

1952年2月,胶南县第一个农业合作社---烟台东村华星农业合作社正式成立,合作社实施土地入股,统一经营。这个合作社当年粮食总产31697公斤,平均亩产291公斤,比1951年互助组时每亩增产92.5公斤。

1952年,胶南县工农业总产值达5182万元,粮食总产11.6万吨,社会商品零售总额1371万,分别是1949年1.6倍、1.5倍、1.3倍。

华星农业合作社的试验成功后,胶南县总结经验,于1953年进行了推广。当年试办初级社六处,入社农户199户。入社积极性较高的是贫农,因为家底薄,生产条件差,独立生产困难,他们具有强烈的合作的意愿。至1955年10月,胶南县共办农业社1274处,社员39298户,占比为49.2%;办渔业社84处,渔户2396户,占比为38.4%。

1955年10月,在七届三中全会上,中共中央提出有条件的地方试办高级社。11月初,胶南县委工作组到李家石桥乡开展试办高级社工作,成立了第一个高级社:东方红高级农业生产合作社。至1956年底,胶南县共建高级社990处,入社129224户,占全县总户96.08%;初级社12处,共771户,占比0.57%。

高级社的特点是:土地公有,取消土地分红,把初级社和社员牲畜、农具归公,按劳分配,多劳多得。高级社设管理委员会,下设生产队,作业组。至1957年,高级社普遍建立了统一经营、分级管理的生产制度,实行“三包四定一奖罚”,即包工、包产、包成本;定工,定产,定生产队的财务开支,定牲口饲养及使用;奖先进罚落后。包工到组,劳动定额计酬。

从松散的互助组,到固定的初级社,再到管理较为统一科学的高级社,其间并不是一帆风顺,而是经历过许多波折,比如存在干活一窝蜂,生产大呼隆,窝工浪费,甚至出现过闹社、闹粮、拉牛出社、洪抢社内物资这样的极端情况,“春组织,夏萧条,秋垮台,转过年来再另来”,但整体一直是向着好的方向发展的。

1957年,胶南县农林牧各业齐头发展,粮食总产量11594万公斤,比上年增产145.5万公斤;社员口粮平均220.5公斤,比上年增加18.5公斤。

1958年,是新中国历史上不平凡的一年,社会主义建设过程中出现了一个新事物:人民公社,中国在这一年进入了人民公社时期。

1958年4月8日,中共中央出台《关于把小型的农业生产合作社适当地合并为大社的意见》,意见中说:“我国农业正迅速地实现农田水利化,并将在几年内逐步实现耕作机械化,在这种情况下,农业生产合作社如果规模过小,在生产的组织和发展方面势将发生许多不便。”生产合作社开展合并,合并起来的“大社”有各种不同的叫法,有的叫“共产主义公社”,有的就叫“大社”,也有的借用苏联的“集体农庄”的叫法。

1958年7月1日,《红旗》杂志发表文章《全新的社会、全新的人》,文章提出:“把合作社办成一个既有农业合作,又有工业合作的基层组织单位,实际上是农业和工业相结合的人民公社。”

1958年7月16日,《红旗》杂志发表文章《在毛泽东同志的旗帜下》,文章引用了毛主席的话:“我们的方向应该逐步地、有次序地把工(工业)、农(农业)、商(商业)、学(文化教育)、兵(民兵,即全民武装)组成一个大公社,从而构成中国社会的基层单位。”

1958年7月,河南遂平县在农业合作社的基础上,建立了全国第一个人民公社:嵖岈山卫星人民公社。1958年8月6日,毛主席到河南新乡七里营人民公社视察,看见挂着“新乡县七里营人民公社"的牌子,他说:"人民公社这个名字好。"

1958年8月19日,毛主席在各协作区会议上对于新兴的人民公社说:

“我的意见就叫人民公社,这仍然是社会主义性质的,不过分强调共产主义。人民公社一曰大,二曰公。人多、地大、生产规模大、各种事业大。”

1958年8月29日,中共中央政治局扩大会议通过了《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》,人民公社随即在中国大地如雨后春笋般发展起来。

胶南县委根据山东省委、昌潍地委有关建立人民公社指示,将所辖41个乡963处农业合作社建成了18处人民公社。1958年9月8日,胶南县组建了第一个人民公社:红旗人民公社。紧随其后,其他17处人民公社也相续成立。至9月15日,18外人民公社全部组建完成,实现了人民公社化。参加人民公社的农民为135582户,占比为99.9%。直到今天,当年人民公社达成的基本行政框架仍然在延用,期间有一些分分合合,名称改成了乡镇或街道办事处,但大的框架大抵还跟当初一样。

人民公社成立以后,正像毛主席所说的“人多、地大、生产规模大、各种事业大”,胶南县开始进行了大规模的农业田基本建设、水利建设和河道治理,现在仍在使用的大型水利工程,如吉利河水库(原十字路水库)、铁山水库、陡崖子水库、小珠山水库等,都是人民公社化以后开始兴建的,胶南县的工业基础和框架也在人民公社之后开始拉起。

1958年,胶南县的粮食总产量达12.93万吨,比1949年增长了65%,比1957年增长了11%。

从胶南县农业合作化的历史来看,从那个时期留下的史料来看,合作化跟粮食产量的增加是正相关的,并不像现在有些人胡说八道的那样合作化粮食产量低,连粮食的粒子都比单干小,即便不看历史事实,单从逻辑上看,当时国家为了急需解决中国人民的吃饭问题,也会选择能够持续增产的生产方式,假如合作化不能增产,国家为什么要选择这种生产方式呢?再假如,如果合作化不增产,在当时进口粮食极少的情况下,是怎么实现人口几乎翻番增长的?是怎么实现到1975年粮食自给自足的?所有这些,都需要以粮食产量的增长为前提,没有粮食产量增长这个前提,人口增长不可能,粮食自给自足也不可能。

合作化增产是个不争的历史事实,这个不能否认,那么合作化有没有问题呢?当然有问题,但它的主要问题是经验不足的问题,是管理的问题,而不是合作化本身的问题,不能用个别的管理的问题来否定合作化增产的事实,那样可不是老实的科学态度。

,