来源:嘉兴日报-嘉兴在线

走马堂楼的“吉祥如意”的木雕构件

走马堂楼,早年,是我们嘉兴比较常见的砖木民居。比如东栅的新中国嘉兴县政府驻地的石宅、卢宅等。它的建筑形制,大多是三开间的三楼三底,前、中、后,三排房两天井的格局。天井旁前后两侧的厢房,连起了三排屋子的楼上楼下,成“8”字状结构,每排房都能巡回出入。中楼正厅,前檐穹顶,雕梁画栋,石鼓四柱,高深宽敞,俗称堂楼。

我老家的南宅,也是幢走马堂楼。它坐落于原东栅大街77号。南依双溪,北临老街,典型的水乡民宅。清道光年间,祖辈因地制宜,建起了它。我出生在堂楼临河的后宅,从小就与这走马堂楼朝夕相处。

母亲“竹林沈氏”人,知书达礼的她,颇有见地,但凡说起老宅,总带着几分自豪的口吻:喔,我来格辰光,堂楼,还是有点老式气派的。不过,我想“打破砂锅——纹(问)到底”时,母亲吞吞吐吐,犹豫后,说声:唉——小宁(人)要晓得来做啥,就没了下文。

自从上小学起,我对堂楼的印象深刻起来。空荡荡的厅堂,不仅是我们兄弟玩耍的场所,它还成了星期天,特别在暑假、寒假里,邻家孩子的聚集地。于是,堂楼就如一个室内游乐场,嬉闹声声,此起彼伏。久而久之,老街上东至常丰桥,西过张家弄的小孩不邀自到,它也就成了东栅人口中的“薛家堂楼”。

小伙伴们在这里玩起了各式各样的游戏:四根柱子“抢四库(巢)”、四块方砖“造房子”、四个小坑打弹子、砖架斜坡“丁铜板”,还有,两人对玩的拍洋片、首尾相连的滚铁环、众人齐闹的捉迷藏……盛夏,阴凉的堂楼里,我们挑动蟋蟀窝里斗,“加油!”“开钳!”小生灵引得我们忘却了户外的烈日;严冬,我们手持旧书本,轮番上阵拍毽子,“拍、拉、恰、矮、坐、背——”一边唱着这不知流传何时的《拍毽子谣》,一边变换各种动作地拍。毽子合着节拍,在我们身子各个部位上下前后起落,颇有几分艺术体操表演的样子。要一口气完成这一套十来个动作的“毽子操”,难度不小。半途而废者只能让位,充当裁判似的盯着同伴一板一眼地拍。几圈拍下来,每个人的额头都渗出了汗。

“大跃进”后期,镇上经营旧房拆卖行当的姚金龙租下了我家堂楼,把它改作了书场。儿童嬉笑的天地,转眼又成评弹迷的乐园。东侧山头墙上新开的大窗户,厅内西墙边搭起的小戏台,大厅中央摆放的靠背带有茶杯搁板的一排排长条椅,厢房里“吱吱”冒气烧水的老虎灶……一批批悠闲自得的老听客,迎来了琵琶三弦的“叮咚”声。每天午后和夜晚,堂楼里便会悠然地回响起《双珠凤》《杨乃武》《顾鼎臣》等一回回浓浓吴音的评弹唱本。

弦乐悠扬,吴语委婉。我是近水楼台先得月,不出家门,就能尽兴享受到荡气回肠的唱段,惟妙惟肖的对白,流派各异的韵腔。就此,弹词艺术替代了我的童趣游戏。

欢声笑语里,堂楼记下了我家艰辛的日子。1960年秋,无情的台风,刮塌了堂楼东厢房山头墙的一角。入不敷出的我家,只得硬着头皮“拆东墙补西墙”。当泥瓦匠在我家北宅拆围墙取砖块时,砖缝里竟然落下几十枚银元!这可绝不是“天降馅饼”的好事。真不知哪位祖宗藏下的这笔财,它害得母亲为“隐藏银元”,被无端训诫了多次。最可怜的是那班泥瓦匠,他们惊喜地分抢到的银元还未在怀里捂热,一个个便被责令停工,耷拉着脑袋集中到堂楼书场。几番斥责,泥瓦匠一共交出了四十八枚银元。银元如数被没收后,母亲才算松了口气。

许多年后,我从广州的叔父处知道了走马堂楼的前世光景。

祖上“薛元丰”丝行等家业发达时,堂楼正厅是逢时过节庆典的场所。届时,屏门上会挂起一幅幅祖宗的神像,两侧的茶几和正中的登铺桌会围上大红锦缎金银丝绣的桌帏,红木托盘祭供的“三牲”“三果”,落地蜡钎燃起的大红蜡烛,伙计们合奏的年锣年鼓,论资排辈的跪拜,苦口婆心的家训,大人的笑声,小孩的闹声……堂楼一片喜气洋洋。

1935年,美国传教士花第生托人租下我家堂楼,把东栅的基督教礼拜堂设到了堂楼里。每个星期六的播道日,一个叫陈宝昌的人沿街摇响铃当,号召信众来参加礼拜。花第生和秀州中学英语女教师戴微嬉、训育主任骆之骏等随带风琴、小洋号、幻灯机之类,坐船到我家河埠上岸。当西洋风琴在古朴的堂楼奏响,碧眼高鼻的花第生讲起一口流利的嘉兴话、领声唱起赞美诗时,自古烧香拜佛的小镇上,走马堂楼竟“走”进了西洋教仪中……

风风雨雨中,走马堂楼“走”过了一年又一年。

三年“自然灾害”过后,母亲带着我们手工制作一种小商品,卖得了一些小钱。过年时,母亲开心,要我从堂楼画箱里挑了一幅仇十洲的中堂,一副李白诗句“天清江月白,心静海鸥知”的对联,挂到后宅正屋屏门上。那年除夕祭祖时,供桌边还系上了镶金盘银的大红桌帏。这是我家过年的最后一次传统“排场”。

无力维护的走马堂楼,越“走”越疲惫。二十世纪七十年代,它已破旧不堪。那座时而准收房租、时而被“没收”的堂楼正厅,更是岌岌可危。1975年夏,目睹了几代人生活世态的堂楼,成了一段段木料、一堆堆砖瓦……

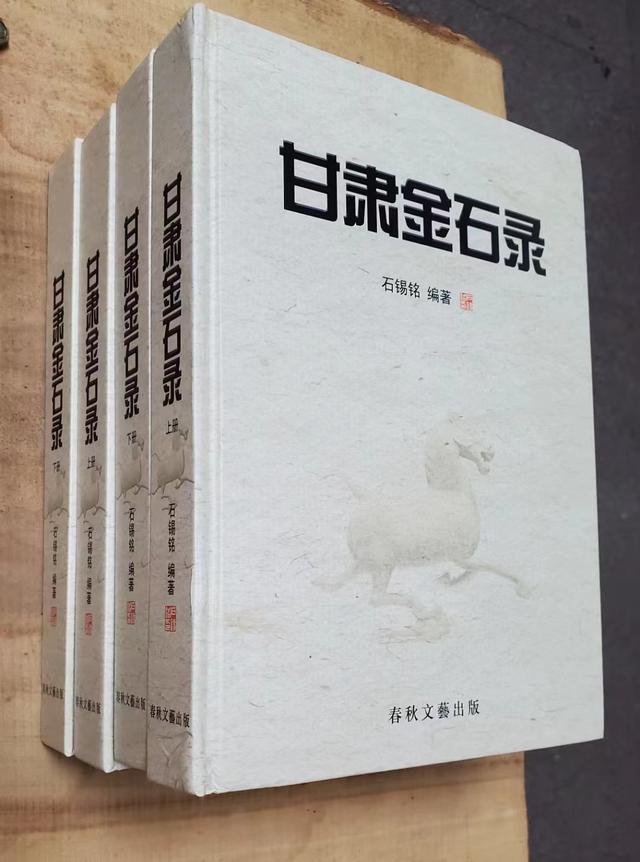

2000年,东栅老街沿双溪北岸的建筑群拆除。我家走马堂楼遗存的前后老宅,就此也彻底“走”没了。一件我特意保存的“吉祥如意”木雕构件,成了我对老宅的一份纪念。至今,它常引我回望走马堂楼带给我的苦乐年华。

为撰写东栅名人《科普学者顾均正》一稿,2003年1月15日,我到嘉化集团拜访顾全荣副总工程师。一见面,顾兄高兴地说:“记得伐,小辰光吾专门到倷薛家堂楼来白相,开心哩格来。”

2021年5月28日,东栅乡贤会开会时,文虎与我同座,他说,老早,你家堂楼正厅楼上格几只画箱里的画,我看过,放到今朝,值铜钿哩,可惜“破四旧”时烧光哩。

文虎,即文虎酱鸭老总,他小时候,随其母亲,是我家房客,住堂楼东屋。

我家的走马堂楼,成了东栅一代人抹不去的记忆。

本文来自【嘉兴日报-嘉兴在线】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布及传播服务。

ID:jrtt

,