辛未(1991年)二月春分,值气犹寒,独抚卷至夜半,蓦闻远歌,其清且袅,感而遂题一律,诗曰:

夜寂春寒月栖深,清歌远野隐约闻。

孤窗剪影不觉照,双扉遮风好入神。

史鉴千年犹困数,禅修一念顿脱尘。

微吟几许空灵意,莫道蛮乡无逸人。

余少怀奇情,十七向学,二十有一道契于《易》,二十有四心得放逸,遂有此诗。其时意气殊高,情寂而淡,幽怀出世之想。二十有五从容拿起《论语》,慕孔子之为人,无可无不可……这是我25岁时的一段自述。

孔夫子15岁就志于学了,而我17岁才发愤读书。起步比孔夫子晚了两年,因我6、7岁时发了一段绮梦,缠结了10年才猛醒。心如死灰,少年情殇。从此退学在家,闭门不出。为了移情,别无选择,只好埋头读书,以填补空如黑洞的心灵。当时我生活的小城镇有个图书馆,藏书几万册。我几乎每天早上8、9点钟就去图书馆读书看报,经常一呆就是一天,直到下午闭馆才离去。一介书生,与世相违,独来独往。也是天意怜我,女图书管理员见我求知心切,精神可嘉,久而久之,竟被感动,便让我出入书库,无论新旧图书,任由翻阅。不用办理借书手续,馆中藏书常常是一大摞、一大摞的让我抱回家去,看完后再还回,不受时限。如此生涯,时逾八载。事隔多年,忆起当年孜孜向学、受人眷顾的场景,历历在目,仿佛昨日,心中总有无限感怀。

少年狂狷,不问前程,无拘无束,只要兴之所至,开卷有益,无书不读。无论三教九流、诸子百家,抑或诗词歌赋、野史民谣,皆广涉博览,闻异则喜。有段时期与《昭明文选》等魏晋诗文最有共鸣,尤为阮籍风度倾倒。其八十二首咏怀诗,大获我心,诵之再三,仰慕不已。每至“夜中不能寐,起坐弹鸣琴;薄帷鉴明月,清风吹我襟”句,则抚膺叹绝。以致读书有暇,唯以阮诗作范,吟咏自娱,曾有“襟带自飘杳,举措怀幽独”、“抚弦多清歌,泠泠水风流”句,悠闲放逸,俨然有“竹林遗风”。

期间多受教于精通文史及诗词的舅公潘朝业先生,也曾与当时号称“京都才子”的北京刘正静源先生(现为华东师范大学教授、博导)有过书信往来,谨执弟子礼,向他请教,与他讨论易学。当年,静源先生对我勉励不断,也期许有加,曾嘱我专研王国维、陈寅恪、钱钟书三先生著作,惜我身处偏僻之域,一时难觅三先生书,故昔日未得有幸受益于三先生之学,也引以为憾。我与静源先生相识十七年,至今缘悭一面。其学贯中西,兼修文武,而少年得志,命运多舛,之于当今学界,颇受争议。无论学界对其学术成就与个人品行如何评价,都不会影响我对之心存的敬意和感激。以静源先生当年声名,居然能对我这样一个无名书生屈尊枉顾,投以青睐,令我深受鼓舞,给我孤独的求学生涯注入了巨大的精神动力,使我始终满怀信心,泰然自处于艰难的治学之境。知遇之恩,无时或忘。

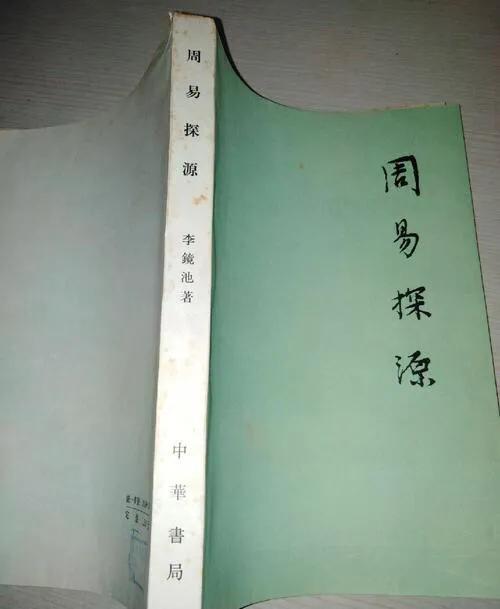

我到21岁始获李镜池先生的《周易探源》,此为我平生接触的第一部易学专著,也是印象最深的一部。当时如捧天书一样去读《周易探源》,从这本书里,我第一次知道了什么叫做阴阳,什么叫作八卦,什么叫作天人之道,其说甚奇甚大,深为惊异。更奇妙的是,当我对《周易》有所了解后,才发现自己创立的所谓“何氏十种人文理论假说”竟从中国传统太极八卦学说中找到对应关系,简直神契暗合。这个时候,我不知该为自己的识见自负,还是该为《周易》的神奇惊叹,总之这样的遭遇给我的震撼是非常强烈的。这种震撼感持续了很长一段时间,使我对《周易》不得不刮目相看,也从此疑惑自己是否与《周易》有大因缘?

2500年前,50岁的孔夫子才开始学易,为之韦编三绝。用牛皮筋拴起来的《周易》竹简,让孔夫子翻来检去,居然断了三次。我又是怎样读《周易》的呢?我把经文全部抄在两大张牛皮纸上,像现在四开对折的报纸一样。白天伏案而诵,夜晚挑灯而读。立行坐卧,不离这个。上厕所也拽着,一刻也不能放下。前后三年,手不释卷,欲罢不能。两张牛皮纸,也被我翻到破损不堪,直到字迹不能辨认才罢。我不敢和孔夫子比,但我能体会孔夫子学易时那种忘我的心境。把经文全部抄录在整张纸上来玩味揣摩有个妙处,就是一目了然,整体感强。因此《周易》64卦在我眼中,始终浑然一体,却又变动不居。

到了25岁,我才开始读《论语》,自此深为孔夫子折服。二十多年来,我翻阅过的书大概也不下几万卷吧,但算起来真正用心读过的只有两本。哪两本呢?一本是《周易》,一本就是《论语》。如果拿这两本书来比较,我想可以这样说:《周易》是中华民族的文脉道统,《论语》则是中国文化的雅正之音。一个是骨架,一个是血肉;一个是精神,一个是灵魂。二者不可分离,各得其妙,相得益彰。

在读书与阅世之间,阅世往往更重要。也是在25岁那年,有一天忽然发现书房里的墙壁竟已裂开,才省悟该出去阅世了。1992年春,邓公“南巡讲话”后,我到了广东深圳。1个月后应聘成了一名专访记者,开始了人生的第一个职业。在深圳三年,我借采访之便,游历了东南及西南各地。后来正式参加了工作,因职业关系出差机会较多,十几年来几乎走遍了大半个中国,也看惯了几多江海风涛,看淡了多少云卷云舒。所谓读万卷书,行万里路,经万种事,不如此,何以究天人之际,通古今之变?

清人龚自珍有诗:“避席畏闻文字狱,著书只为稻粱谋”。当年,我把近百万字的读易手稿束之高阁后,就把《周易》抛开了。近十多年来,为了生计,每天不得不忙于俗务,疲于奔命,几至随波逐流。人生汲汲尘禄,难得半日清闲。书也少读了,心更懒散了。而岁月如流,一转眼,人就到了中年。岂料回头一看,发现自己竟绕了一大圈,又回到了《周易》身边。

刚满40岁,我写了一篇短文作人生小结,题目叫《四十不惑:我的八个关键词》。一时心血来潮,思之其涌,笔之所至,如行云流水,不加修饰。写到最后,才发现八个关键词彼此相因,如环相扣,实为推动人文社会发展变化的八大要素。最意外的是,八个关键词完全可以与八卦形成一一对应关系,天衣无缝,妙不可言。难道真如传易者所言的“天下同归而殊途,一致而百虑”?!突然冒出一个惊天之想:“八卦模式,无所不在”。至此,我不得不重拾起久违的《周易》经文,重新对它再作几番玩味、几回思索。我终于发现,易道离我如此切近,我始终没有离开过它。世界人生的发展变化与之息息相关,密不可分,一切都在它的囊括之中。

尽管早在17年前,已产生诸如“易道三体”、“三易并论”的观念并推演出连山八卦、归藏八卦方位及其序卦时义,但一直都没有自信写一部关于易学的书,所谓斯之未能信也。因为一直以来,我总觉得自己对《周易》还没有真正读懂,这本书注定是我一生都放不下的书。虽然,我没有天天翻读它,但是我的精神和思想,始终与易同在,无论消息盈虚,永远不离不弃。

从古至今,解读《周易》的书实在太多了。坦率地讲,我目前还没有找到一本能让我完全折服的论易之书。随着现代科学研究的不断发现,许多鲜为人知的科学规律往往与《周易》所阐扬的理念有着惊人的相似之处,由于这种东方古老的认知模式与西方现代的尖端学科理论存在着诸多的相契暗合,也使得《周易》在当今之世日益散发出无比耀眼的理性光芒。

《周易》传以成经的本义是什么?无人能给出一个令我信服的解读。《周易》讲的又是什么呢?许多中国人都觉得这是老祖宗留下的老古董,跟“封建迷信”差不多。一说起阴阳八卦,就会让人联想起那些专以骗人钱财为目的的江湖术士。长期以来,我们对《周易》的宣传和解读基本上被庸俗化了,并且完全偏离了易道原有的人文基调与传承精神。易学之所以成为当代显学,并且持久不衰,很大程度上是缘于那些以逐利为目的的所谓易学专家大师为迎合世俗而搅动的混浊之流,那些心术不正者,那些所谓的风水大师、命理大师也因此而喧嚣尘上。难道学习《周易》只是为了算命和看风水吗?那么多跨国的门类繁多的所谓易学研究与运用机构,那么多班科出身的专家教授,他们以研究中国文化为职业,以传播易道为衣食父母,可是他们对中国文化和易道又真正了解多少呢?“易之为书也不可远,为道也屡迁”,《周易》乃周人之易,时至于今,易道将因时而变通,而知者甚少。

自古而今,学在民间。孔夫子就是民间私塾的开山鼻祖。文不在兹乎?!那些在庙堂之上的经院学派,有多少能真正体会到传承了几千年的易道精神呢?我学习《周易》,因此懂得了世界人生存在与变化的许多道理,由此涵养了自己的智慧与见识,并学会如何去运用这些智慧与见识来观察世界并做出正确的反应。我4岁时,父亲就去世了。母亲只读过几年书。这些年来,我身边没有师长可以请教,也没有同道可以切磋,但我从来不觉得寂寞,因为我可以从《周易》吸取到所需要的精神力量与智慧养分。恰如传易者所说的“无有师保,如临父母”,《周易》如同一位睿智的老父一样,教会了我很多很多,它使我认识了自己,也看懂了别人,进而看清了人生与世界,使我与世同俗却不同流合污。

是为记。

2008年6月24日,于岭南惟馨斋

,