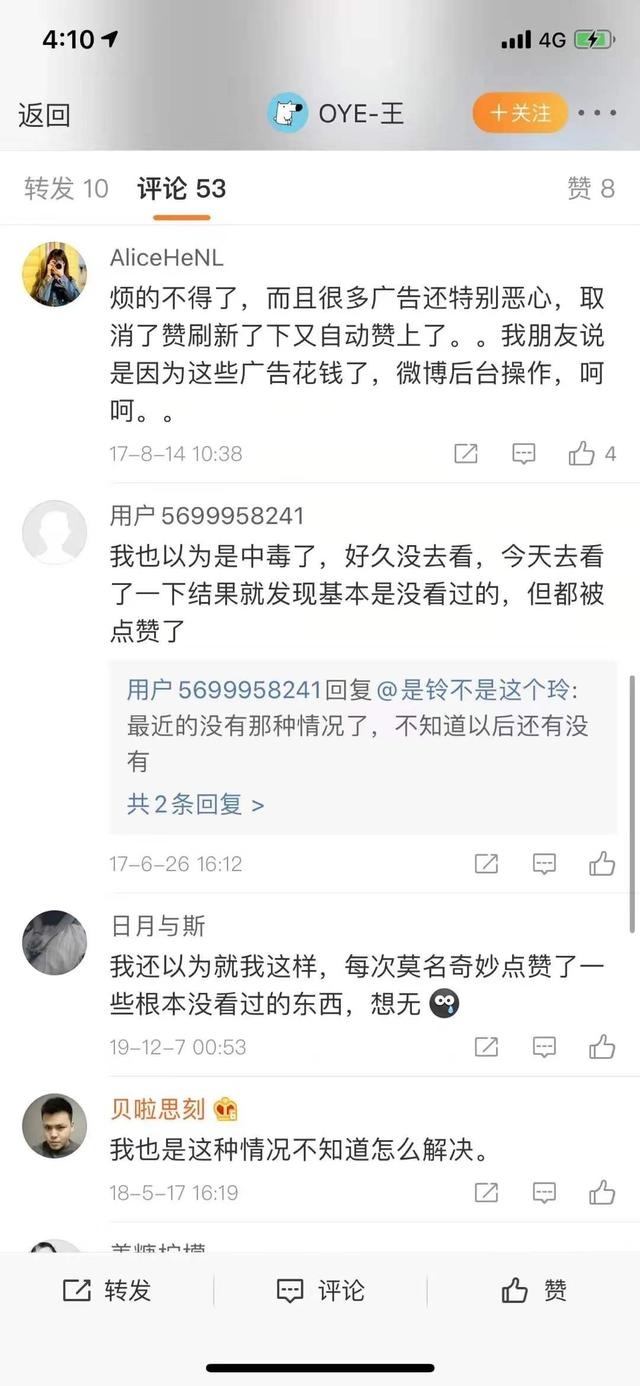

据新华每日电讯报道,大量网民近日反映其互联网账号疑似“被操控”。例如,微博账号无缘无故给人点赞、关注不认识的人;淘宝账号被莫名其妙地收藏一些陌生的店铺。更令人恼火的是,当网友发现并取消这些关注或收藏后,过了一段时间,账号又会出现新的关注或收藏内容。很讽刺的是,在微博话题中,就有一条是“新浪微博莫名其妙关注很多不认识的人”。此外,不少微信用户也遭遇过账户反复提示异地登录等“灵异事件”。

互联网账号“见鬼”了,给用户带来的不止是惊吓。网络账号既是陌生人认识彼此的窗口,也是熟人相互加深了解的平台。从原创状态到转发分享,从喝彩点赞到关注跟评,每一个动态都描绘着用户的整体网络“自画像”。然而,账号上那些并非本人操控的关注收藏对象,往往涉及商业推销甚至低俗色情。这难免会使用户自身形象受到损害,进而在亲朋好友眼中大败好感。这也是许多网友定期给账号“体检”,宁肯麻烦也要手动取关营销账号、删除垃圾内容的原因所在。

与网络“人设”的“翻车”遭遇相比,财产和生命安全面临的隐患更令人担忧。用户账号的点赞和关注功能被他人操控,暴露的是账号本身的安全风险。既然这些功能可以被他人随心所欲地利用,那么购物及转账交易、发送误导及诈骗信息,也不是难以攻破的技术关卡。从这个角度说,每一个账号“灵异事件”,都很可能是一连串麻烦的先兆,应当引起用户的足够警惕。一些平时为许多网友满不在乎的注意事项,如加强密码口令保护、拒绝连接不安全WiFi、选择正规路由器等等,都是账号“防鬼”必上的安全门锁。

用户的警惕可以提高账户的安全系数,但在上下游相当完备的网络黑产面前,这些努力并不是百分百奏效。专家表示,账号被盗用,还可能是流量劫持、代码攻击、木马病毒所致。因此,比让用户加强账号防范更重要的,是尽快揪出躲在屏幕背后的“捣鬼者”。法律是“捉鬼”的依据,技术是“捉鬼”的利器,平台更应该成为“捉鬼”的援军。根据现行法律,任何个人和组织不得窃取或以其他非法方式获取个人信息,且盗用他人公共信息网络上网账号、密码上网,造成他人电信资费损失数额较大的,以盗窃罪定罪处罚。监管部门应当依法扛起主责,加强技术监测和筛查,揪出逍遥幕后的黑手。面对大量账号被盗,平台方更不能无动于衷,应该配合调查,加强管理,维护用户的上网体验。

谁动了互联网个人账号,就是动了网友的安全权益,动了网络正常运营的秩序。这么多网络账号“见鬼”了,到底是谁在背后“捣鬼”?找出问题的答案,是维护网络环境,肃清网络风气的关键之举。

图据新华每日电讯

来源:北京晚报 | 记者 殷呈悦

编辑:殷呈悦

流程编辑:郭丹

,