在中国民营经济发展史上,“八大王”的故事是一个特殊的符号,成为很多研究者不能绕过的“历史事件”。

投机倒把,这个在计划经济时代和改革开放初期曾经令许多人胆战心惊的罪名,如今随着市场经济的发展而逐渐销声匿迹。

打击投机倒把,是新中国成立初期为了稳定市场和物价,打击那些囤积居奇、操纵市场、制假售劣不法商人所采取措施。后来,由于“左”的错误思想影响,打击投机倒把范围被严重扩大,特别是在“割资本主义尾巴”那个期间,连农民卖鸡蛋、粮票、布票、玉米、红薯……一旦被抓现行,轻则被批斗游行,重则被判以投机倒把罪。

温州“八大王”事件是一个十分典型的案例

十一届三中全会之后,我国市场开始活跃,个体私营经济逐渐发展,长途贩运等活动日趋普遍。浙江温州人多地少,又临近海岸线,素有务工经商传统。

改革开放一开始,温州人就恢复了走四方做小买卖的传统,大批购销人员走南闯北,大小专业市场应运而生,逐渐成为全国经济最活跃的地区之一。而温州乐清县的个体私营经济发展得最快,在当时的柳市镇出现了八位冒尖的私营业主,被称为“八大王”。他们是:“电机大王”胡金林、“线圈大王”郑祥青、“目录大王”叶建华、“螺丝大王”刘大源、“矿灯大王”程步青、“电器大王”郑元忠、“合同大王”李方平、“旧货大王”王迈仟。

这些所谓的“大王”,其实都是专业户。由于他们常跑买卖,搞长途贩运,辛辛苦苦挣了一些钱,盖起了楼房,生活状况有了改善,便被认为是投机倒把,是经济犯罪。

1982年,在全国进行打击严重经济犯罪时,浙江省将温州乐清柳市镇作为重点区域,“打击”了3个月。被称为“八大王”的这八位靠劳动致富的私营业主,都被作为重大经济犯罪分子受到严厉打击,除了“螺丝大王”刘大源潜逃在外,其他7人都被捕入狱,造成轰动一时的“八大王事件”。

在此后的两年多时间里,“八大王事件”一直如乌云笼罩在温州上空,柳市镇刚蓬勃兴起的家庭工业一下子被打了下去,致使当年的工业产值下降了53%。这一事件使得刚刚走上创业经商之路的温州农民遭受重创,同时也导致不少工厂关门,使温州市的工业在1982年开始出现下滑,并且在此后的三年中一直徘徊不前。

“八大王事件”是1982年经济整肃运动的冰山一角。对温州柳市镇“八大王”的高调讨伐,令全国许多个体私营企业噤若寒蝉。

这种形势直到1984年才发生变化。当年《中共中央关于1984年农村工作的通知》明确指出:要允许农民的资金自由地或有组织地流动,不受地区限制,鼓励农民向各种企业投资入股,鼓励集体和农民本着自愿互利的原则,将资金集中起来,联合兴办各种企业。

这期间,柳市通用电器厂厂长石锦宽,为“八大王”平反而四处奔波。他三上北京、八上省城、百上地委,前后共写了130万字的申诉材料。

于是,务实的温州市委、市政府以极大的政治勇气为“八大王”平反,全部无罪释放,收缴的财物从国库拨出如数归还。

“八大王”被无罪释放后,《浙江日报》、《中国农民报》、《人民日报》等对他们的报道不断升级,围绕着“八大王”的罪与非罪的讨论,引发了人们对计划经济的反思和市场经济的期盼,对日后个体私营企业发展产生了深远影响。

在计划经济时代,一切资源都被计划分配,由政府主导资源配置,生产资料如此,生活资料也是如此。农民按照部队编制成公社、大队、生产队,种什么粮食,如何种,种多少,什么时候种,什么时候收,都由公社一层层布置到生产队,尤其是如何分配,都是上级一层层下达指令。这种计划经济体制是不容许任何与之相左的其他劳动与分配方式存在,而诸如长途贩运、经营生意等游离于计划经济秩序之外的“地下”工商业活动,也就顺理成章地被当作投机倒把进行批斗或打击。

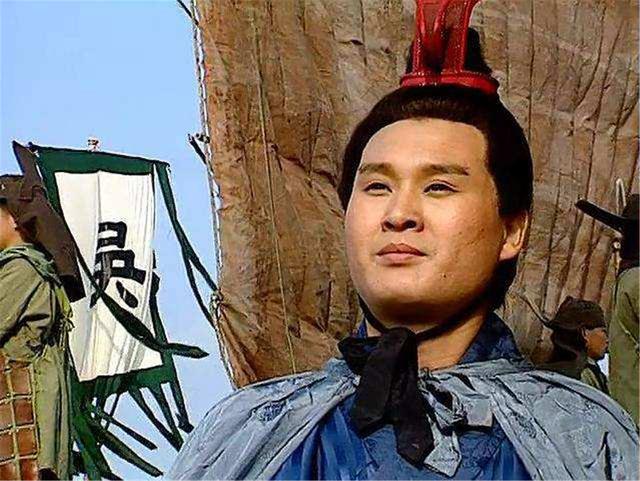

著名经济学家薛暮桥

当时,我国著名经济学家薛暮桥,曾对长途贩运问题提出了一个令人耳目一新但又十分朴实的观点:“我们一向把长途贩运当成投机倒把,这到底对不对呢?山货土产没有腿,没有人长途贩运,怎么会自己跑到城里来呢?如果让山货烂在山上是‘社会主义’,贩运到城里来丰富市场供应是‘资本主义’,这能说是马克思主义吗?我认为不能把长途贩运和投机倒把等同起来,应当允许长途贩运。”

薛暮桥的这段话,曾在全国引起很大反响,为“长途贩运”和“投机倒把”的正名极大的推动作用。

以后,随着改革开放的不断深入,市场经济逐步发展起来,市场经济理论也逐渐深入人心,人们对所谓 的“投机倒把”产生了颠覆性的认识。当年“八大王”所摊上的“投机倒把罪”,已经在1997年3月从《刑法》修订案中删除,经济犯罪中不再有“投机倒把罪”这一罪名。2008年1月,适用了20年的《投机倒把行政处罚暂行条例》也“寿终正寝”,被宣布失效。

注:文中图片均来源于网络,如有版权问题请联系作者删除!

,