存在抑或不存在

这就是问题的所在。

—莎士比亚

亲在不是孤立的主体。亲在就是人生在世,就是“在世界中的存在”。

海德格尔认为,人生在世之本为“操心”(Sorge),这也是人之为人的本质规定性。人若有如木石一般悠悠,则何烦之有,何心之操?一则古老的关于人的起源的神话给了海德格尔之说以有力的“佐证”:

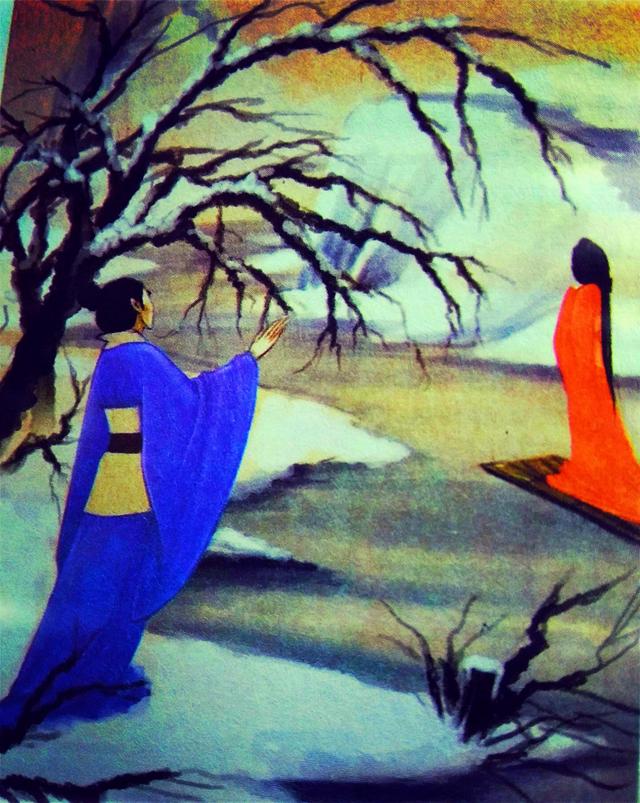

很久很久以前的一天,“操心”女神在河边看见了一片胶土地。她若有所思,取出一块胶泥按照她的想法塑造成形。这时,朱庇特神走了过来。“请赐予他灵气吧”,“操心”女神请求道。朱庇特欣然从命。然而,当他们要给这被塑造成形并赋予灵气的玩意儿命名时,两位天神为命名权发生了争执。不久,地神台鲁斯也加入了争执,因为是他贡献了泥胚,最后,三位天神请农神前来裁决。农神公正裁决如下:你,朱庇特,既然赋予了他以灵气,那就该在他死后得到他的灵魂;你,地神,既然为他提供了身体,那就在他死后取回他的身体;而你,“操心,女神,既然第一个造出了它,那就在他活着的时候占有他吧。

这则神话告诉我们:只要人活着,他就得“操心”。

正如我们前面已经说过的那样,亲在不是一个“主体”,而是包容了“主体”和“世界”的“在世”。因此,亲在在世作为“操心”也就无所谓“操心”的主体和客体,就是说,我们必须破除传统的观念,“操心”不是某种心理意义上的人的活动,不可以问“谁”操心,操心“什么”。“操心”就是“操心”,是一种不知其何来,不晓其何往的纯情绪状态。这种“操心”首先不是在人生在世的具体过程中为某个确定的事情操持,也不是为某个确定的个人操劳,而是为人生在世的整体本身操心。看上去什么也不“操”,是“全无”的状态,实际上,什么也不“操”方能什么都“操”,是“全有”。海德格尔认为,这种操心状态是人生在世的基本状态和原始状态,因此是最实际的状态。对这种状态我们没有任何选择的权利,毋宁说我们生来就处于这种状态中。这种状态弥漫着一种情绪,可以说是一种真正的“无聊”(Langeweile)。这种无聊并不具有消极的意义,而是一种深刻的无聊。“这种深刻的无聊,在存在的深渊中如满天沉静的迷雾弥漫周遭,把万物与众生以及与它们一起的我自身都浸入一种麻木不仁的境界中”。正是在这种无聊的情绪中,在世本身显现出它自身的真容。因此,人生在世之为操心的第一个规定性就是“现身情态”(Befindlichkeit)。

作为操心的亲在在世处于现身情态中也就是处于“无”的状态中。它决不安于这种状态,有如旭日之东升,鸣箭之在弦,一触即发。它在自身中孕含有一种从“无”向“有”的冲动。操心的这种情形称之为筹划(Entwurf)。筹划是可能性层次上的事情,是自由的真正显现。它是“能存在”(Seinkonnen)。筹划作为自由,不是人的事务,而是一种存在论的规定性。就是说,人生在世,不得不筹划,不得不自由。这也就是传统的人道主义与存在哲学的人道主义的基本区别之一。从另一个角度来看,操心的筹划性质又称为“领会”(Verstehen)。这里的领会是作为认识的基础而存在的,它的含义就是“能够领受……”;“会……”;“胜任……”。正是由于人生在世的这一“领会”性质,人的具体认识才成为可能。

要筹划,要选择,就不能仅仅停留在“是”的领域之中,必须从“是”进到“是什么”。这一过程也就是从“存在”到“存在者”,从“无”到“有”,从可能性到现实性的过程。而这种状态,恰恰就是亲在在世的日常状态。这一过程被海德格尔称为下降的过程,名之为“沉沦”(Verfallen)。这里的沉沦决不具有道德谴责的意味,而是亲在在世不得不然,或者必然这样表现出来的方式。这种状态又被称为“被抛状态”(Geworfenheit)。

在沉沦状态中,亲在在世作为操心在两种方式上被揭示。在“我”与“物”的关系上,表现为“操持”(Besorgen);在“我”和“他人”的关系上,表现为“操劳”(Fursorge)。

操持烦忙,与万事万物打交道。在这里,人们往往对“物”有两种不同的态度。一种把它当作“物体”来看,称之为“现成物”(Vorhandenes),即已具有某种固定不变的特质的东西;另一种把它当作“用具”(Zeug),称之为“上手物”(Enhandenes),即正在运用着的东西。前者是一个“死东西”,后者才是一个“活东西”。因此,海德格尔认为,从前者,我们只能看到它在我们眼前表现出的那个样子,而从后者,我们则能“看”出整整一个世界。因为物之为“用具”就要考察它的“有用性”和“承用性”。从“有用性”即“用于……”我们就能指出其它物,乃至整个物的世界的网络系统;反之,从“承用性”即“谁用”我们就能指出使用工具的“主体世界”。一滴水透映出整个太阳的光辉,“用具”展现出整个世界的真实图景。这样,将“物”视为“物体”的“操持”与将“物”视为“用具”的“操持”在对“存在”的态度上就显现出两种不同的方式:存在的错失与存在的揭示。

操劳烦神,在与“物”打交道的同时势必还与处于同一个世界上的形形色色的人打交道,这是操心在日常生活层面上的另一方面的表现。世界是人和人的世界。按照海德格尔的分析,人在处理和他人的关系的操劳过程中有两种极端的形式。一种称为“替代”(Einspringen),,把一切都替他人操办停当,同时也从他人那里拿走了他自己决定的权利,剥夺了他人的“自由”。另一种极端的形式是“争先”(Vorausspringen)。“争先”就是把决定的权利还给他人,听任他人“自由”。人生在世说到底就是自由地竞争,人人都有自我“存在”的权利。

到这里,人生在世生存的结构整体就展现出来了。生存的结构就是操心的结构,操心由现身情态、筹划领会、沉沦三方面环节所构成。其中,现身情态、筹划领会属于无的领域,属于可能的层次。所谓沉沦就是从“无”沉入“有”,从“存在”沦入“存在者”,因此,沉沦属于存在者的领域,属于现实的层次。人生在世的过程,就是这种不断地从“无”到“有”,从“存在”到“不存在”的过程。人不断地“亲临”存在,又不断地被从存在处抛开。

作者:王庆节

来源:摘选自《海德格尔:走向澄明之境》

,