唐代以前的淄川相关古诗文及考据

韩文广

远古洪荒,悠悠杳杳,以中华民族的人口亿万恒沙之数量,万里提疆之广大幅员,流传至今的远古记忆也只有《山海经》《淮南子》《尚书》乃至《韩非子》《列子》等战国诸子百家中所记述的一些零散资料,最多也就再加上楚辞和少数民族谣谚传说中保留的一部分史料,可谓星辰寥落,一耀足辉,然而它们却几乎是我们探索华夏民族渊源起承的唯一线索!华夏上古的文史资料流传本自不多,一般的历史记录先是由“巫”,后演化成由王室和诸侯国的史官执笔负责记录,父子历代相传,是一个很脆弱却极其宝贵的文化系统。加之战乱绵延,历史资料传承本就极其艰难。

于是学界才出现了大量的私史、野史和学者的个人笔记,从侧面记述资料,透露对官方正史的不信、不满乃至不屑,这其中的斗争纠葛缠结一千余年,演出了无数活剧。

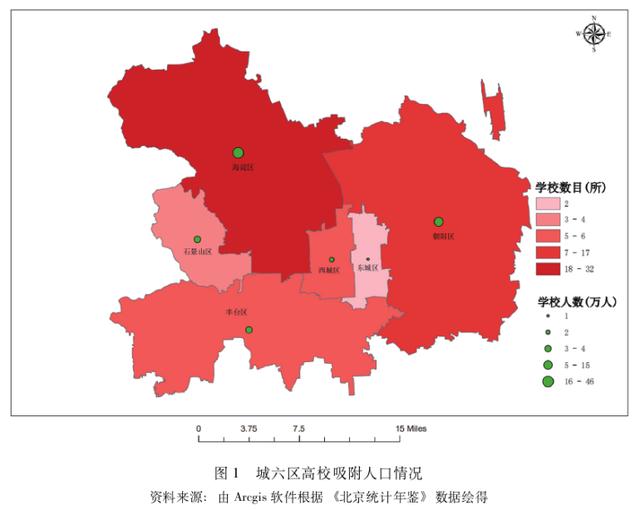

而淄川古邑作为一个远离历代王朝统治中心的僻远小县,所发生的各种事情,若是没有本地的文化名人、史家学者奇迹般的出现,于个人笔记著作中进行记载,除非于历史演进关系太大,否则官方是不可能花费笔墨来为淄川古邑留存一些宝贵的历史文化资料。也正是因为如此,随着科举制度的演变,民间知识分子队伍基数的不断扩大,也使我们失之桑榆,收之西隅,在宋之后的历代列朝中,关于淄川的诗文乃至淄川的文人学者群体大量涌现,大量的诗文创作为笔者考证千年以来的淄川本土文化历史元素乃至脉络提供了可能。

一、从《尚书•禹贡》开始的历史足音

文字是人类文明的重要标志,文字的产生和演变见证并记录了世界文明发展历程。3500年前,中国有了殷商时期的甲骨文,从此也就有了可从文字上考证的历史。文明的足音也由此逐渐响遍大地,关于淄川古邑的足声也第一次响起,在《尚书•禹贡》中留下了自己的印迹,这一次是清朗朗的水声,是一条名叫淄河的水流声穿越了洪荒岁月,也在千年后世中成为了润泽淄川儿女的两条母亲河之一。《尚书•禹贡》这样记载:“嵎夷既略,潍淄其道(导)。”嵎夷,是当时九夷的一种,也就是所谓的莱夷,是活动于山东地区的上古原始土著民族,并建立了自己的方国,后来被封于齐的姜尚及其后的齐国历代国君所征服并逐渐融合。历史上有多次齐国与莱夷的战争记载,《史记•齐世家》记载:“莱侯来伐,与之争营丘”。直至鲁襄公六年,也就是公元前567年,莱夷才为齐所灭。值得一提的是,莱人源于神农氏,并且发明了麦种,对后世中华民族以农耕立国,建立了极大的功勋。

据曾任山东省图书馆馆长、著名学者王献唐先生考证:“莱为神农苗裔,神农起于西方,自西伹东,族众随之,山东之莱族,殆亦由西徙来者。”约在黄帝时代,莱人便在九河流域定居生息繁衍。莱人之所以被称为莱人,据王献唐先生考证:“莱人之名称来源于莱人首先培育了小麦。莱人首先发明麦种者,亦即原始之农业民族。”“小麦”一词。《辞海》《辞源》对来字的解释,也有“小麦名曰来”。《说文》对来字的解释:“周所受瑞麦来髀,一麦二缝,象芒刺之形”。王献唐先生对来的解释:来为莱之初文,来为小麦之本字。“因其种来,而呼地为来。种来之人。更称其族亦日来,而来地来族之名因以成立。”甲骨文之来,有人统计有几十种写法。钟鼎文作来、囊等。这些来字,上边是麦穗,中间是麦茎,下边两出是麦叶、麦根,是一棵麦子的象形字。由此可见人们为了纪念他们育麦之功,把这地方的夷人称作“莱夷”。

据相关考证,莱夷活动于山东的沿海和中部地区,潍河和淄河两岸正是他们的重要生活区域,后来莱夷在齐国的征伐下不住向海滨后退并被最终征服融合。所以《尚书•禹贡》里才这样说:“嵎夷既然被征服,潍河和淄河就成为了便利的运输通道”。然后介绍了当地也就是青州所属区域的田地土壤状况、各种特产等情况。至于《尚书•禹贡》本体,是中国历史上的第一篇区域地理著作。是战国时魏国的人士托名大禹著作而成,因而就以《禹贡》为名。全书1193字,以自然地理实体(山脉、河流等)为标志,将全国划分为9个区(即“九州”),并对每区(州)的疆域、山脉、河流、植被、土壤、物产、贡赋、少数民族、交通等自然和人文地理现象,作了简要的描述。开篇说:“禹别九州,随山浚川,任土作贡。禹敷土,随山刊木,奠高山大川。”翻译过来,就是:“禹分别土地的疆界,行走高山砍削树木作为路标,以高山大河奠定界域。”高度赞扬了大禹对中华民族作出的巨大贡献,也充分说明了大禹的活动区域曾涉及淄川,组织当地人民治理淄河,去害兴利,至今淄川这片古老土地上还有禹王山等地名,可以侧证。而在唐代的《元和郡县志》中,亦记有大禹疏导淄河的传说。

“筚路蓝缕,以启山林。”大禹治水,莱人育麦,这些重要的历史事件,都与淄川这片古老土地有着千丝万缕的联系,证明了先民开辟的极度艰辛和不易,时至今日,作为每一个后人,都应该珍惜、继承和发扬这种精神,把这片土地建设得更加富裕、文明和美好!

二、《饭牛歌》与淄川有过联系吗?

“南山矸,白石烂,生不遭尧与舜禅。短布单衣适至骭,从昏饭牛薄夜半,长夜漫漫何时旦?沧浪之水白石粲,中有鲤鱼长尺半。毂布单衣裁至骭,清朝饭牛至夜半。黄犊上坂且休息,吾将舍汝相齐国。出东门兮厉石班,上有松柏兮青且兰。粗布衣兮缊缕,时不遇兮尧舜主。牛兮努力食细草,大臣在尔侧,吾当与尔适楚国。”

以上,是历史上著名的《饭牛歌》,是春秋时期齐国名臣宁戚所作,又名《扣角歌》《牛角歌》《商歌》。古歌名,相传春秋时卫人宁戚喂牛于齐国东门外,待桓公出,扣牛角而唱此歌。《楚辞•离骚》“宁戚之讴歌兮,齐桓闻以该辅”,后遂用作寒士自求用世、明君识贤用贤的典故,即称“宁戚饭牛”。而《淄川县志》中的《三续艺文》中的诗中,第一篇就是这篇《饭牛歌》,使笔者产生了深深的疑问。《淄川县志》中的《艺文篇》中收入作品皆与淄川本土文人有关,而宁戚为卫人,卫国疆域远在河南,这首历史上著名的《饭牛歌》故事与淄川究竟有何联系?

据《淄川县志》中的《饭牛歌》下附文所记:“案《淮南子》,宁戚,卫人。而旧志及章丘志皆载之,且又祀於先贤。而邑中,若扣角村,饭牛庄,又皆因戚得名。今考,卫在齐之西南,相距仅数百里。淄与章,皆齐地,为往来必由之径。意戚为贩竖时,尝寄栖于此,流寓既久,谊均土著。如舜之贸迁就时负夏。孟子真以为迁於负夏是也。戚相齐勋业不多,慨见唯此三诗,苍凉悲壮,抱负不凡,读之,犹可想见起梗概云。扣角村,今俗呼寇家庄,饭牛庄,今呼为范家庄。”

通读全文,可以肯定,重修《淄川县志》时把《饭牛歌》载入的文人们,对《饭牛歌》故事的发生地是不是在淄川,当时也是存疑的,所以破例做了一篇文字作为附录和说明。据其认定的理由有以下几点:旧志及章丘志皆有记载,宁戚本人又被供奉于本县的先贤祠中;淄川有扣角村,饭牛庄两个村名,因为宁戚扣角饭牛的故事而得名。而这两个理由的分析其实是文人们的一些推测和臆断,为了能还原历史的真实面目,笔者尝试对此进行了考证:

1、《饭牛歌》的记载见于旧县志,但我们今天所能见到的县志版本为明朝嘉靖二十五年所重修,当时县令为王琮(《淄川县志》卷四《官师志》之《知县》条目云:王琮,长乐人,举人,二十三年任,修志书)。以前有关人士以为这个版本是淄川历史上第一部县志,这无疑是错误的。据主持修撰该版县志的邑人王纳言在《县志旧序》中写道:“淄川旧有志,未锓于梓,岁久废逸,间有存者又残缺弗全,且不脱时志之陋。我邑令王公至,首询是书,因而病焉。(此篇文字间见《淄川县志》卷七《艺文志》)”这里的邑令王公,便是前面提到的县令王琮,此人县志《官师志》中记载不过寥寥十余字,然而在笔者看来,他的功绩实在是很大的,倘若没有他当时以官方身份修这部县志,只怕淄川有文字可考的历史又不知要推迟几百年!根据《县志旧序》中所言,淄川在明嘉靖二十三年前,应该是有县志的,不过是“未锓于梓,岁久废逸,间有存者又残缺弗全,且不脱时志之陋”。相当简陋、残缺不全而且没有付印流传,一直存放在县衙某个破角落里,任凭虫蛀鼠咬,所以王琮才“因而病焉”,重修了县志。而据《淄川县志》卷六《人物志》之,《先贤传》记载:“宁戚,初欲于齐桓公,困穷无以自达,于是,将任车以商于齐,暮宿郭门外……见《淮南子》,祀乡贤。”可见宁戚的活动范围应该与淄川息息相关。“戚为贩竖时,尝寄栖于此,流寓既久,谊均土著。如舜之贸迁就时负夏。孟子真以为迁於负夏是也。”就像是大舜做买卖长期往来负夏,孟子以为大舜把家迁到了负夏一样,宁戚长期与淄川人民打交道,形成了深厚的感情,乃至“流寓既久,谊均土著”,把淄川当做了自己的第二故乡。而淄川人民也没有汩没他的事迹并加以世代流传,直至写入《淄川县志》,为双方的关系作了最好的注解。

2、据县志《饭牛歌》下附文所记,宁戚“又祀於先贤”。按《淄川县志》卷二《建置志》之条目《祀典》所考,淄川当时有社稷坛、风云雷雨山川坛、城隍庙、邑厉坛、乡厉坛、八腊庙、土地祠以及郑康成祠等官方认定的祠庙大小二十余座,就是不见所谓的“先贤祠”。先贤祠,其实是在淄川当时的县学里面,按明太祖洪武四年诏,令天下学校各建先贤祠,左祀贤牧守令,右祀乡贤。淄川的先贤祠从此时建立,遂将宁戚、孔子七十二弟子之一的公皙哀、邹长倩、公孙弘等六人列入,后来修县志的学者为此特加按语,说“至宁戚出处,本淮南子明称卫人,其入易志不知更何据也。并载祀典,积有岁年,不敢遽为里正,谨具所见识之。”随着近千岁光阴变迁,国内与儒家有关的书院县学已太半不存,淄川的县学和先贤祠也早渺无踪迹,只能留给后人想象了。而宁戚以卫人而被列入淄川古县的先贤祠这一段公案,真相也只能猜测了。

3、据县志《饭牛歌》下附文所记:“而邑中,若扣角村,饭牛庄,又皆因戚得名……扣角村,今俗呼寇家庄,饭牛庄,今呼为范家庄。”按追溯考证,范家庄,今为周村沣水镇之范王庄,传说古称“贩牛庄”,后改“范王庄”,其村名,源于战国时期宁戚贩牛拜相之故事。传说宁戚任职后,除著有《相牛经》专著外,积极参预国政,他主张兴齐必先奉周,携带贡品三见周王,凭借周王之誉三霸诸侯,桓公甚感宁戚为国效力,将其封相拜爵。宁戚在淄川、章丘等处留下不少遗迹,有宁戚城等。《水经注》云:“宁戚城,当在济水之南,獭河之东。”《清史稿•地理志》云:“獭水,河出黉山,迳昌国故城,会漫泗河,自左注之,乃德会水。”经考证:今章丘县境内有古“宁戚城”遗迹,位于县治东北12.5公里。而对宁戚的显贵,宁戚往来久居的贩牛庄人也引以自豪,遂以宁戚的官衔名村。而所谓的扣角村,俗呼寇家庄,则由于光阴变迁,淄川区与周边区县界限屡屡变化,其确切村庄已无所指。经查证临淄区敬仲镇有寇家村者,然其地在临淄城北,与淄川地界无关,所以可以排除。而据旧《临淄县志》记载:今临淄区梧台镇西河头村西南,曾立有“宁戚贩牛处”石碑,则更增加了宁戚饭牛传说的争议性,可见各地对宁戚这一齐国名臣的敬仰。

据《吕氏春秋•离俗览》载:宁戚欲干齐桓公,穷困无以自进,於是为商旅将任车以至齐,暮宿於郭门之外。桓公郊迎客,夜开门,辟任车,爝火甚盛,从者甚众。宁戚饭牛居车下,望桓公而悲,击牛角疾歌。桓公闻之,抚其仆之手曰:“异哉!之歌者非常人也!”命後车载之。桓公反,至,从者以请。桓公赐之衣冠,将见之。宁戚见,说桓公以治境内。明日复见,说桓公以为天下。桓公大说,将任之。”由此记载可见,宁戚在见齐桓公以前,以经商贩牛为业,他总结自己的经验写下了著名的《相牛经》而流惠后世。古淄川是齐、卫间的往来要道,由此宁戚曾留下了众多传说和遗迹,并被凝结入《淄川县志》这一古老的时光印迹之中,使淄川人民中多了一段历代流传的佳话。

三、鹿皮公传说对淄川后世文言短篇小说的创作启迪

《列仙传》一般人接触不到,是一部传统意义上的道书,作为中国最早且较有系统的叙述古代黄老道者事迹的著作,该书记载了从赤松子(神农时雨师)至玄俗(西汉成帝时仙人)七十一位黄老道家一脉传承者的姓名、身世和事迹,时代跨度极大,对后世道家学派的神仙流派形成起到了极大作用。然而更少人注意到的是,《列仙传》中记录了一则鹿皮公的故事,这位神仙竟然籍贯淄川,道行高妙奇异不说,故事的记载更是简洁雅致,富有神韵,对后来的唐代诗人、志怪小说家段成式创作《酉阳杂俎》,乃至蒲松龄先生创作《聊斋志异》产生了不少影响,使三者形成了源远流长的短篇文言小说写作传统,可谓:“般阳本是神仙地,写鬼摹狐此乡能”。

据《列仙传》:“鹿皮公者,淄川人也,少为府小吏,才巧,举手成器,岑山上有神泉,人不能到。小吏白府君,请木工斤斧三十人,作转轮,造县阁,意思横生。数十日,梯道成,上其巅,作祠屋,留止其旁。其二间以自固,食芝草,饮神泉,七十馀年。淄水来山下,呼宗族得六十馀人,命上山,半,水出,尽漂一郡,没者万计。小吏辞遣家室,令下山,著鹿皮衣,升阁而去。后百馀年,下卖药齐市也。”

根据原文,作为淄川老乡的这位神仙鹿皮公是汉代人,从小有巧思,做了官府中的小吏,知道岑山上有神泉,可是地方高峻非人力能达到,就告知太守,调发三十名高手木匠,作转轮悬阁,干了几十天,费劲周折艰辛终于到达了山巅,此人就留在山上再也不肯下去,吃灵芝喝神泉,一转眼就是七十多年时间。忽然有一天,此人下山,把自己的宗族后代共60多人,全叫上了岑山。刚爬到山腰,淄河就发了大水,把一个郡的地方全冲没了,死者以万计算。水灾之后,他把自己的宗族全赶下山去,自己穿着鹿皮的衣服上了悬阁,再也不肯和他们来往了。后来又过了一百多年,他下来在临淄的集市上卖药,其后不知所踪。

原文述说了一个聪明人如何成仙和惠及宗族的故事,在云诡波谲的《列仙传》中并不算如何突出,值得注意的是,该则故事的地域性,在先秦两汉乃至南北朝,由于“稷下文化”的衰落凋零,传统意义上的齐文化在当时中国的大文化范围内退居一隅,几乎没了声息,除了“淄川国”的兴亡、张步占据山东乃至晋朝的左思兄妹出现外,几乎没有对当时数百年的政治文化走向产生过什么重大影响。而“鹿皮公”这则记载,则说明当时正在形成的原始道教慢慢渗入民间,求仙服药的神话传说影响日益增加,在社会的各个阶层影响日增,“鹿皮公”是淄川人,说明当时淄川地域的民众受其影响极深,乃至也有了自己的“本土神仙”作为民众成仙的梦想代表。

《列仙传》的体例仿《列女传》,首为众仙传记,记后各有四言赞语,篇末总赞。《列仙传》一开始出现并非道书,有人认为是志怪小说,也有人看作杂史杂传,但它后来被收入《道藏》(138册),成为道书。《列仙传》旧题为西汉刘向撰。然《汉书•艺文志》只录刘向《说苑》《新序》《列女传》等,独无此书。《隋书•经籍志》始著录,有《列仙传赞》二卷,题刘向撰,晋郭元祖赞。又云:“刘向典校经籍,始作《列仙》《列士》《列女》之传,皆因其志尚,率尔而作,不在正史。”晋葛洪《神仙传序》亦称此书为刘向所作。宋陈振孙《直斋书录解题》谓此书不类西汉文字,必非向撰。但书中郑交甫遇江妃二女的故事已在曹植《洛神赋》中用为典故,故成书不会太晚。今人多疑其为汉魏间文士所作而托名刘向。

《列仙传》以巨大创造力构筑了一个怪诞离奇的世界,其中罗列的黄老道者的仙迹异行纷繁不一。其文章则古雅简洁,叙事细致生动。作为我国影响颇大的著作,有些道者人物为后出仙传征引,而另一部分人神恋爱和游仙故事则被文人演为小说戏剧或成为典故。如萧史弄玉、江妃二女、邗子随犬入山的故事等。《列仙传》被视为道书较晚,在北周禁道经时,大概未曾波及。到元世祖至元年间,元世祖先颁布了一批应禁的道书名单,其中包括《西升经》等,却还未包括《列仙传》和《太上感应篇》等书,但不久禁书范围扩大,凡是道书一律禁止,于是《列仙传》也就不可幸免了。

但《列仙传》无疑对后世的志怪体文言小说创作产生了极大影响,不少书中的神异人物都在后代的志怪体文言小说中反复出现。写作《酉阳杂俎》的唐代诗人、志怪小说家段成式为淄州人,不少《列仙传》中的人物和故事、灵异概念在《酉阳杂俎》中出现,如民间神话故事中影响极大的“吴刚伐桂”,就出自段成式的《酉阳杂俎》,而段说此故事他得自“异书”,此异书,可能为道家术士所著。

《酉阳杂俎》的成书流传,直接影响到了千年后蒲松龄先生对《聊斋志异》的创作,中外学者的无数研究成果,无不公认《酉阳杂俎》是蒲松龄先生创作《聊斋志异》的创作灵感源头之一。早在20世纪的二三十年代,俄罗斯汉学家阿列克谢耶夫及其学生瓦西里耶夫就关注过该小说故事渊源,后者1931年发表了《聊斋小说的古渊源》特别指出蒲松龄对唐前小说和唐传奇的利用,借用了《酉阳杂俎》和《传灯录》。段成式《酉阳杂俎》到明代《五杂组》有臂中生“虫”,于是蒲松龄笔下《酒虫》则踵事增华,写得更加曲折,逸趣横生。而《酉阳杂俎》中的“入壁改画”故事更是对聊斋志异中的《画壁》篇写作产生了直接影响,限于篇幅,这里就不再详细论述了。

由此及彼,连缕成珠,从《列仙传》中的“鹿皮公”故事,到段成式写作《酉阳杂俎》,再到蒲松龄先生创作《聊斋志异》,乃至后来清乾隆年间文人王培荀著作《乡园忆旧录》,这些写作历程在淄川的文学著作史上形成了一个潜移暗传的文学符号,那就是:“般阳本是神仙地,写鬼摹狐此乡能。千古性灵一脉传,欲成新篇待后生”。(般阳文化研究中心供稿)