高山杉

佛学家欧阳渐(字竟无,1871-1943)的《孔学杂著》和《内学杂著》,很多人都读过甚至研究过,但是几乎没人注意它们的版本问题。欧阳是佛学研究机构支那内学院的创办人。该院本在南京,后因中日战起,金陵告急,欧阳率院众于1937年冬携图书与经版入蜀,在重庆江津建立蜀院,继续原来的讲学与刻经活动。两部《杂著》就是由蜀院刻印的,编入当时正在陆续刊布的欧阳手订的《竟无内外学》(后改题《欧阳竟无先生内外学》)。二书刊出不久就做过补刻,加入了新的内容,所以当时的旧印本有初刻和补刻之别。1954年10月,支那内学院的新旧经版始由重庆运回南京,此后归金陵刻经处统一保管整理和印刷流通(平珂《恢复与整理金陵刻经处的经过》,《现代佛学》1954年12月号,22页),两部《杂著》的书版自然也在其中。此后不知从何时开始,金陵刻经处悄悄地对书版做了一番挖改的功夫,删去了一些涉及政治问题的敏感内容,改掉了部分关系民族问题的敏感字眼。经过这番挖改后的印本,是补刻本的一种变体,可以称之为金陵本。早在1985年,中国社会科学院哲学研究所就购入过含有这种金陵本《孔学杂著》和《内学杂著》的《欧阳竟无先生内外学》(此据哲学所图书资料室高颖女士根据所内《图书登记总账》提供的数据)。影印本《欧阳竟无内外学》(五册,上海社会科学院出版社,2014年6月初版)所收《孔学杂著》和《内学杂著》(感谢黄曙辉先生提供此书的电子版),也是金陵本。两部《杂著》后来的各种排印本,都直接或间接来自金陵本。

以上是一个概括的说明,现在就两部书具体地谈一下。拿《孔学杂著》为例,金陵本的后面有这样一则刊记:

弟子黄联科敬刻欧阳大师《内外学》,兹刻《孔学杂著》一卷,连圈计字二万七千四百七十六个,签条、尾叶、功德书,共支国币一千五百二十一元二角正。中华民国三十年九月支那内学院蜀院识。

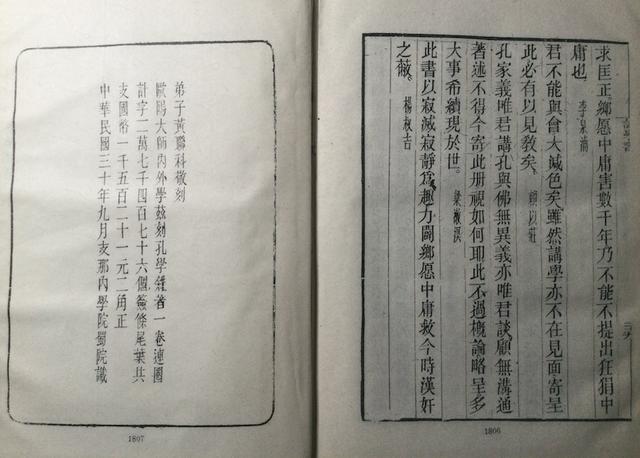

细读金陵本所收的文章,就会发现其内容与这条刊记之间存在着一个矛盾。金陵本最后的《论学书》部分所收《覆蒙文通书》写于“(民国)三十二年二月一日”,时间反在刊记的“中华民国三十年九月”之后。可见金陵本是经过补刻的,并非初刻本,初刻本中应该是没有《覆蒙文通书》的。《孔学杂著》的初刻本现在不难见到,像台湾地区出版的《欧阳大师遗集》(新文丰出版股份有限公司,1976年10月初版)第二册里影印的(1665-1808页)就是初刻本。拿它与金陵本比较,就会发现它正好缺了《覆蒙文通书》,而刊记却完全相同(图一)。按说把《覆蒙文通书》补刻进去的时候,应该将刊记重新调整刻过,以避开这个时间上的矛盾才是,但是最后却不知为何并没有这样做,反而只是简单地保留了初刻本的刊记。

图一

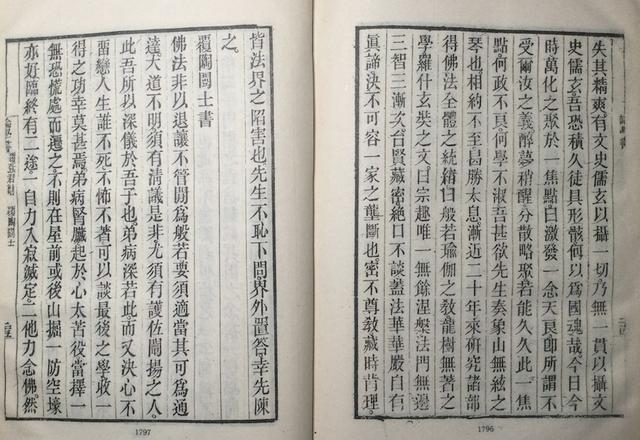

金陵本《孔学杂著》不仅不是初刻本,甚至都不是补入《覆蒙文通书》后刷印的补刻本,因为细读之下就会发现它里面有挖改的痕迹。比如金陵本的《论学书》部分,在第二十四叶《覆陶闿士书》的前面半页留有两行没有刻字的空白(图二)。这种情况的出现,显然不符合全书的编刻体例。按情理推测,在金陵本的《覆陶闿士书》及其之前的《覆万君默书》之间,有可能是挖去了一封或者多封书信,这才造成了出现两行空白无字的状况。检《遗集》所收初刻本,以及在金陵本出现之前刷印的补刻本,就会发现在这个位置上它们原来都是有一封《覆张君劢》(图三、图四;《遗集》1795-1797页)的:

覆张君劢(二十八年十一月四日)

二十年謦欬忽复相闻,天运密移不可思议,任公如在,当共粲然。赐示《立国之道》大作,略涉一二而未及深详,然已知其贵矣。于时势观察注意递嬗迁流之迹,是为能史。于问学资粮不拘执一先生之论,是足谈玄。此中国人说中国事,与徒袭他人者不同,任公固犹在也,钦佩曷极,钦佩曷极。虽然渐以是而献刍荛可乎。孔子为国以礼,礼本在天。哀公问政曰不可以不知天,聚万物于一焦点而吾道一以贯之者,夫然后可说文史儒玄。母珠在握,息息产生,各滞方隅,失其精爽。有文史儒玄以摄一切,乃无一贯以摄文史儒玄,吾恐积久徒具形骸,何以为国魂哉。今日今时,万化之聚于一焦点,曰激发一念天良,即所谓不受尔汝之义。醉梦稍醒,分散略聚,若能久久此一焦点,何政不良,何学不淑,吾甚欲先生奏象山无弦之琴也。相约不至,曷胜太息。渐近二十年来,研究诸部得佛法全体之统绪,曰般若瑜伽之教,龙树无著之学,罗什玄奘之文。曰宗趣唯一无余涅槃,法门无边三智三渐次。台贤藏密,绝口不谈,盖《法华》《华严》自有真谛,决不可容一家之垄断也。密不尊教,藏时背理,皆法界之陷害也。先生不耻下问,界外置答,幸先陈之。

图二

图三

图四

此信为答复张君劢(1887-1969)所赠《立国之道(一名:国家社会主义)》(按写信时间推算,所赠的可能是民国二十八年四月出的第三版)一书而作,在《孔学杂著》初刻本和补刻本中占一整叶(含两个半页)零两行,而这多出来的两行正好就是金陵本中没有刻字的那两行空白。金陵本为何要删去回复张君劢的信呢?我想应该还是出于政治方面的考虑,就像贺麟(字自昭,1902-1992)在《五十年来的中国哲学》(辽宁教育出版社,1989年3月初版)中(29页)悄悄删去了初版中出现的“国防部长”俞大维(1897-1993)的有关记述一样(贺自昭:《当代中国哲学》,胜利出版公司,民国34年11月初版,31页:“俞先生对此学〔按:指数理逻辑学〕天才特高,惜转变兴趣已有多年。”)。

由于版木的损坏,会造成后印本中出现一些文字漫漶的地方,这些地方只有根据早期印本才能得到纠正。如上所述,市面上流行的《孔学杂著》排印本,比如“现代中国思想论著选粹”丛书本(《孔学杂著》,山东人民出版社,1997年3月初版),“百年佛教高僧大德丛书”本(《欧阳渐大德文汇》,华夏出版社,2012年4月初版),“中华现代学术名著丛书”本 等等,都是直接或间接根据金陵本编排的。在这些排印本中,《论学书》中《跋〈中庸传〉寄诸友》所寄最后一友都是印成“杨权吉”。熟悉支那内学院历史的人都知道,欧阳渐的学生和朋友中并没有叫“杨权吉”的人,可是却有一个关系比较亲密的学生叫杨叔吉(即杨鹤庆,陕西人,曾留学日本习医,回国后以此为业,并在支那内学院教授日语)。但是从金陵本来看,该处的确是印成“杨权吉”(图五),那么是不是真的另有一位“杨权吉”呢?这个问题只要翻检一下初刻本或金陵本之前印的补刻本就能解决。初刻本上面印的正是“杨叔吉”(参看上面的图一),原来“权”字的出现是因为版木上“叔”字左半上方的那一小横的损坏造成的。

图五

金陵本《内学杂著》上下两册也非初刻本,而是补刻本。与《孔学杂著》的情况一样,《欧阳大师遗集》第二册所收《内学杂著》也是初刻本(1425-1606页)。初刻本也分上下两册,但每册的内容编排却与补刻本不同。初刻本上册一共收文九篇,分别是《内学序》《影印宋碛砂版大藏经序》《瑜伽法相辞典序》《支那内学院经版图书展览缘起》《精刻大藏经缘起》《得初刻南藏记(附考)》(所附之“考”指吕澂〔1896-1989〕撰《南藏初刻考》)《辨方便与僧制》《辨虚妄分别》《辨二谛三性(附解惑四则)》。下册亦收文九篇,为《辨唯识法相(附解惑二则)》《与章行严书》《覆陈伯严书》《覆魏斯逸书》《答熊子真书》《覆欧阳浚明书》《与李正刚书》《答陈真如书》《再答陈真如书》。全书最后有刊记:“弟子黄联科敬刻欧阳大师《内外学》,兹刻《内学杂著》一种,连圈计字三万七千八百八十个,签条、尾叶,共支国币二千六百五十元正。中华民国卅一年四月支那内学院蜀院识。”

到了补刻本中,上册收文变成了十篇,就是把初刻本下册的第一篇《辨唯识法相(附解惑二则)》移入上册成为第十篇。下册收文的数量还是保持在九篇,只不过是把初刻本里的《答陈真如书》和《再答陈真如书》合为一篇《答陈真如书(一至二)》,然后再加上新收入的《覆梅撷芸书(一至七)》和《杨仁山居士传》。补刻本没有将刊记重写重刻,而是保留了初刻本原有的刊记,然后再补刻一条新的刊记:“本书第三十三页以下补刻二十六页,连圈计字一万零八百四十四个,由院友熊训启常捐刻款内支付国币六千五百元正。中华民国卅三年一月支那内学院蜀院识。”所谓“本书第三十三页以下补刻二十六页”(这里的“页”就是含有两个半页的“叶”),指的就是《覆梅撷芸书(一至七)》和《杨仁山居士传》。补刻的时间(1944)已经在欧阳渐去世(1943)之后了。金陵本就是根据补刻后的书版刷印的(并有一些挖改,见下文),但不知为何只留下了补刻的刊记,却将补刻本中本来保留的初刻本刊记给删去了。王孺童的《金陵刻经处刻经题记汇编》(中西书局,2017年12月初版)在《内学杂著》一条只著录了补刻的刊记,可见他根据的既不是初刻本,也不是补刻本的早期印本,而只是金陵本。

图六

《欧阳大师遗集》第二册所收《内学杂著》初刻本,不知为何只有《得初刻南藏记》和《南藏初刻考》没有用木刻本,而是用了《内院杂刊·入蜀之作四》里所收的铅印本(图六)。这一期《内院杂刊》一共收文三篇,即欧阳渐的《得初刻南藏记》,吕澂的《南藏初刻考》和释德潜的《检阅崇庆古寺明藏记》。德潜法师就是最早发现初刻南藏之人,当时住支那内学院在吕澂的指导下做研究工作。铅印本《南藏初刻考》里附有经书的书影,但到了木刻本中这些书影都被删去,只留下“见附图一”“见图二”“见图三”等空无所指的标记。

与初刻本以及补刻本的早期印本相比,金陵本《内学杂著》中还有一些挖改的地方。比如《支那内学院经版图书展览缘起》一文,初刻本中“倭虏胜人以猛烈之器”一句(图七;补刻本同),到了金陵本中就把“倭虏”改成了“敌军”(图八)。但是初刻本和补刻本中提到谭纶提拔俞大猷和戚继光“大破倭酋”的地方,金陵本则依旧保留“倭酋”二字未动。再如《精刻大藏经缘起》一文,在最后计算刻经费用时,初刻本作:“以六千卷计,每卷照现在价算约一百三十元正,总计需款八十万元。”(见上面图六;补刻本同)到了金陵本中,具体的数字“一百三十”和“八十万”都被挖掉,只保留了空白(图九)。金陵本《覆魏斯逸书》里有这样两句话:“今世唯物学行,阶级资产万力摧破,乃并批判及孔。孔子真髓至理不昭白于天下,腐烂陈言苟且谈之,其何以应海潮罡飓之趋势?”(图十)在初刻本中却作:“今世唯物学行,阶级资产万力摧破,乃并昌言倒孔。孔子真髓至理不昭白于天下,腐烂陈言苟且谈之,其何以御海潮罡飓之趋势?”(图十一;补刻本同)把“昌言倒孔”和“其何以御”改成了“批判及孔”和“其何以应”。

图八

图九

图十

图十一

如上所述,《内学杂著》中补刻的这二十六页(叶),包含了全书最后的《覆梅撷芸书(一至七)》和《杨仁山居士传》。在《内学杂著》初刻本的目录中(两个半页),《答陈真如书》和《再答陈真如书》本来是占据两行的,使得它们所在的下半页只空出一行没有刻字(图十二)。到了补刻本里,为了填入《覆梅撷芸书(一至七)》和《杨仁山居士传》,就把《答陈真如书》和《再答陈真如书》缩成只占一行的《答陈真如书(一至二)》(图十三;这是金陵本的图,补刻本同)。在金陵本的《杨仁山居士传》中,文字有一处较大的挖改。就是这句:“居士喜奇书,有老尼赠以《金刚》,经数年后又,于皖肆得《起信》《维摩》《楞严》,循环研索大畅厥心……”(图十四)读这句的时候,会发现一个不太自然的地方,就是“经数年后又”的下边为什么会有一个表示句读的圆圈,按照语义是不应该在这里加圈的。检金陵本之前的补刻本的早期印本才知道,这五个字原作“发逆乱甫定”(图十五)。因为欧阳渐对太平天国起义用了“发逆乱”这样含有贬义的称呼,所以才把原来的五字挖去改成了现在的样子。

图十二

图十三

图十四

图十五

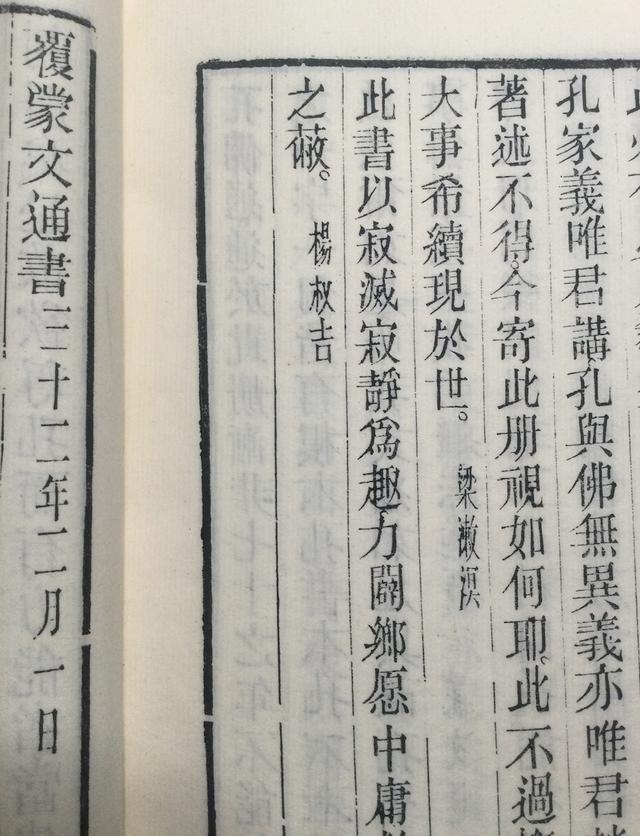

总而言之,《孔学杂著》的初刻本没有收《覆蒙文通书》,而《内学杂著》的初刻本则没有收《覆梅撷芸书(一至七)》和《杨仁山居士传》。很少有人知道,没有收进孔学和内学二《杂著》初刻本中的这三篇文章,除了补刻进两书之外,支那内学院还曾单独把它们印成过一本书。2020年12月初,我从孔夫子旧书网的“易书房”书店购得一册线装木刻本《杂著补遗》(图十六),内收《覆梅撷芸书(一至七)》《杨仁山居士传》和《覆蒙文通书》,在《杨仁山居士传》和《覆蒙文通书》中间夹有《内学杂著》的那条补刻刊记(图十七)。从内容、字体和版式看,《杂著补遗》就是内学和孔学二《杂著》补刻部分的单行本。所谓“杂著补遗”者,正是《内学杂著》和《孔学杂著》这两种“杂著”的“补遗”。此书似知者甚少,检索读秀,只发现在《中国抗战大后方历史文献联合目录(下)》(周勇、王志昆主编,重庆出版社,2011年8月第1版)第1723页有著录。

图十六

图十七

另外,通过检索百度,可以发现有一个名为“二酉堂”的博客在2007年8月5日发表过一篇题为《缘起谈(愿世界和平)》的博文,其中开篇就提到:“偶得一零本——《杂著补遗》,民国三十三年一月支那内学院蜀院识,内收《杨仁山居士传》《复蒙文通》等。”从博文所附首页照片来看,这位博主偶得的《杂著补遗》正是我从孔网买到的那本。博主在个人简介里说自己是经济科学出版社的编辑,还留下了邮箱号zgq1976@vip.sina.com,而给我寄书的“易书馆”老板周国强的姓名的拼音首字母就是zgq,应该就是同一个人吧。

附记:

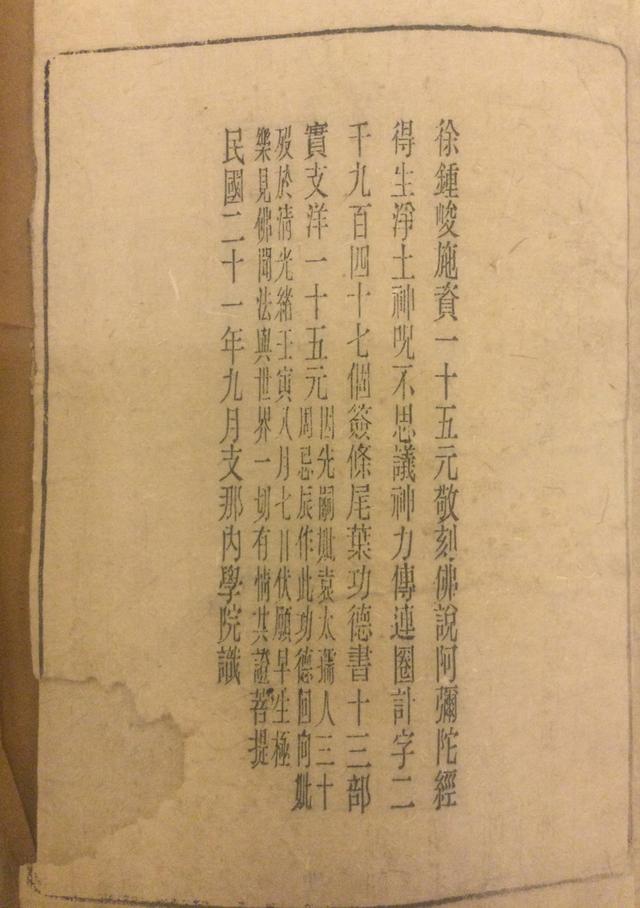

在《内学院刻本刊记拾遗》(2019年1月3日《澎湃新闻·上海书评》)一文中,我曾提到自藏的一册支那内学院刻《佛说阿弥陀经》。因该书在刊记处有破损,很遗憾未能将刊记全文录出。前年在惠民文化消费季北京弘艺2021年金秋艺术品拍卖会古籍善本专场(2021年9月27日)见到了该书完整的本子(拍品号178;图十八),现据此本将刊记补全重录如下(图十九):

徐锺峻施资一十五元,敬刻《佛说阿弥陀经》、《得生净土神咒》、《不思议神力传》,连圈计字二千九百四十七个,签条、尾叶、功德书十三部,实支洋一十五元(因先嗣妣袁太孺人三十周忌辰作此功德回向。妣殁于清光绪壬寅八月七日,伏愿早生极乐,见佛闻法,与世界一切有情共证菩提)。民国二十一年九月支那内学院识。

图十八

图十九

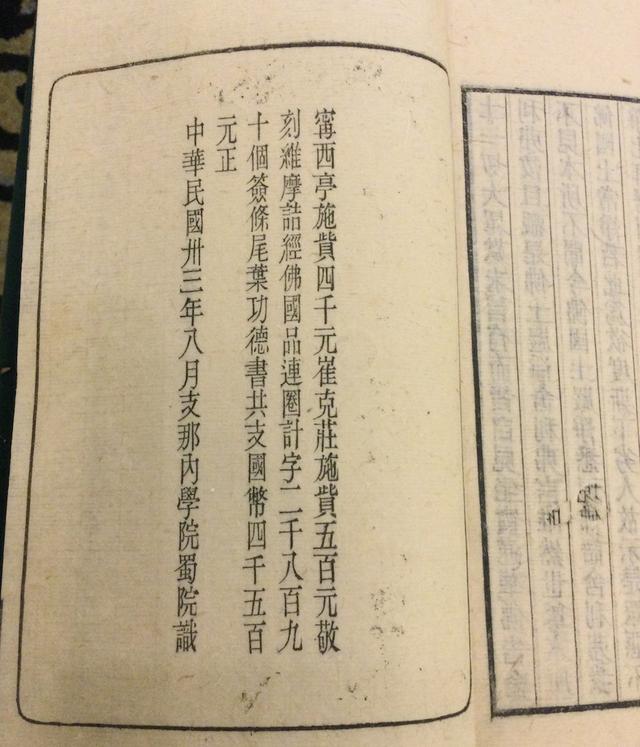

此书后来又与《摩诃般若经·净土品》《维摩诘经·佛国品》(皆为鸠摩罗什译本)合刊为《净土三经》,这个合刊本也出现在这次的弘艺拍卖会(拍品号169)。《摩诃般若经·净土品》的刊记,王孺童之书已有著录(166-167页),但是漏掉了《维摩诘经·佛国品》,现将其刊记(图二十)补录如下:

宁西亭施赀四千元,崔克庄施赀五百元,敬刻《维摩诘经·佛国品》,连圈计字二千八百九十个,签条、尾叶、功德书,共支国币四千五百元正。中华民国卅三年八月支那内学院蜀院识。

图二十

责任编辑:郑诗亮

校对:丁晓

,