乡土散文:记忆中的过年

文:余金林

过年,从感觉里已经有些遥远,甚至没有太多的奢望。在忙碌的都市里,

步履匆匆的人流中,年味似乎越来越淡,有时直到马上过年了,才会想起。最令我怀念的,还是小时候的过年,那种特殊的亲切、恬淡、幸福感,虽然已经是久远的回忆,但一切又都是那样清晰、存留、鲜活。

过年是中华民族最喜庆、最丰盛、最快乐的传统节日,诠释了人间大爱,孝敬父母、关爱儿女,夫妻团聚、弟兄重逢,老友相聚、新朋有约……“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符。”王安石的诗十分真切地道出了过年那种尊严、温情、团圆、狂欢的意境和氛围。此刻普天同庆、举国承欢,人们都要除旧迎新,都要供神祭祖、祈福求安。特别是在贫穷的年代,过年简直是最奢侈的期盼,等待已久的糖果、麻片、花生、豆子之类的点心、难得的鱼肉,也只有过年才能尽情倾意地享受,还有穿新衣、压岁钱、玩爆竹……改革开放之后,神州大地的康平盛世,到处都传唱着《春天的故事》:“1979年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,春雷唤醒了长城内外、大江两岸……1992年,又是一个春天,老人在中国的南海边写下诗篇,春晖暖透了万里神州、华夏故园……”

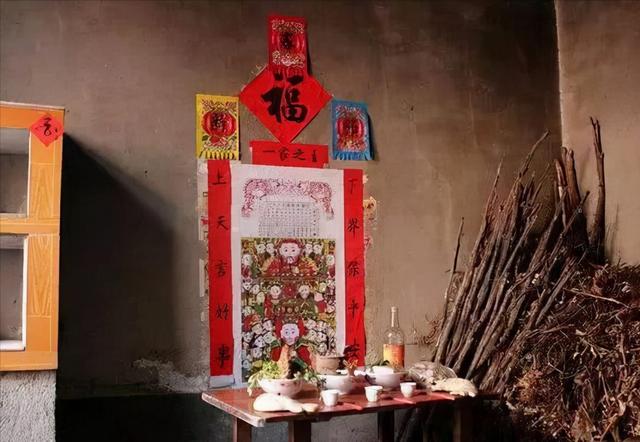

我们村腊月二十八为小年,除夕三十为大年。小年供奉灶王爷,灶台旁贴灶君司命画像、献上祭品、燃起香烛……恳请灶神言好事、赐口福添吉祥。“万物迎春送残腊,一年结局在今宵”(戴复古《除夕》),大年更是热闹——门口高悬灯笼,门柱贴春联、有对仗加横批,门面贴门神如秦宝叔与尉迟恭将军、五谷丰登与六畜兴旺图,壁上贴些电影《沙家浜》、《红灯记》、伟人或英雄的插画……红红火火、热热闹闹、喜气洋洋。敬神祭祖——鱼肉碗菜、饭酒糕果、香烛纸钱、元宝爆竹、叩头跪拜,敬神主要是社令公,从远到近有序有度……祭祖要在祖宗老屋里,向牌位、天井、大门、祠堂的各方神灵与天朝祖先祭祀,同享年味、贺岁纳福、安康顺意。年夜饭——煎、蒸、煮、炒、爆、炖,再好的厨艺在此刻都会大显身手……从掌灯时分入席、有的人家一直要吃到半夜,“每逢佳节倍思亲”(王维《九月九日忆山东兄弟》),更有天涯海角的游子一定会风尘仆仆,尽一切可能赶上年夜大餐,“乡心新岁切,天畔独潸然”(刘长卿《新年作》),那时我们习惯叫萝卜芋头年,年夜饭一定有萝卜(福气扬扬)与芋头(象征团圆)闷汤,加上红烧肉(蒸蒸日上)、鱼鳅(年年有余)、炒米粉之类,之后生活改善增添了板鸭、炖鸡、目鱼、香菇、鲤鱼、青鱼、猪腰与肠、时令鲜菜,再后来添了冷盘花生、猪耳朵、皮蛋、罐头、羊肉、虾、鱿鱼、海鲜等。席间大家一边品尝着佳肴美味、问长话暖、笑着乐着……倾情尽力,一边开怀畅饮、敬酒行令、好不热闹,常常兴奋得喝醉1-2个。压岁——吃完年夜饭后,由长辈发给晚辈压岁钱。那时长辈早早把崭新的钱放在红包里,包包的大小不等,只要还未成家都有,鼓励儿孙在新的一年里学习进步、健康成长、事业功就。守岁——“守岁全家夜不眠,杯盘狼藉向灯前”(陆游《除夜》),守岁既有对如水逝去的岁月含惜别留恋之情,又有对来临的新年寄以美好希望之意。在我们家,守岁是拿好压岁钱后,便洗脸泡脚,尔后大家聚在一起,最早是听父亲讲古即陈年往事、后来听收音机、再到看春晚,直至新年钟声铿锵敲响。接神——年三十夜是新年旧年的分野,但接神时间每年都不太统一,必须预先查好“通书”或叫“宪书”,有的子时一到就开始举行仪式,有的则在“子正”之后方接。接神的仪式,首先准备祭品,在正屋的大门桌前举行,早些时候由父亲主持、带领全家举香祭祀、按方位迎神接福……

“老去又逢新岁月,春来更有好花枝”(陈献章《元旦试笔》)。农历正月初一即春节,清晨开门大吉,爆竹炮仗、碎红满地、灿若云锦、祥瑞喜气。“不求见面惟通谒,名纸朝来满敞庐”(文征明《拜年》),拜年是春节里的一项重要活动,初一当天不往远方,只在本村——大早穿上最漂亮的新衣服、新鞋,打扮得整整齐齐,洗刷好便捎上最上等的烟,在平时最聚集人的场合,向前辈、兄长、发小敬烟道贺、施礼祝福;饭后,在家族最高长辈的引领下,先是父亲的堂兄、接着是父亲、再有大堂兄、二堂兄、大侄子……家族大小出行——点香燃烛、提着祭品,从族屋里出发、按辈份列队到祠堂大门前进行团拜……祈祷各路神灵赐财赐福赐平安、期望新年兴旺发达;初二便开始向亲戚、朋友拜年,从舅老爷家起、按辈份顺轮,包包向前去拜年、吃了赵家喝李家,最先是父亲引领,后来由大哥带着,恭祝亲朋来年大吉大利……

春晖灿烂,又是一年花红春草绿;瑞霭祥云,又是一个欢乐和谐中国年。恭祝我们的伟大祖国繁荣昌盛……天增岁月人增寿,春满乾坤福满门!

,